Roba da matti! Speciale Basaglia

Non è stato trovato nulla.

La concezione tecnologica del vivente: dalla partenogenesi artificiale alla biologia sintetica – Prima parte

Nel corso della storia della biologia sono emerse diverse concezioni su cosa sia un essere vivente. Ci si è spesso chiesti come distinguere ciò che è vivo da ciò che non lo è, da cosa è composta la materia vivente, come è organizzata e da dove deriva questa organizzazione.

28/10/2025

L’orologio dell’apocalisse e il pericolo della guerra atomica

ll Bulletin of the Atomic Scientists è stato fondato nel 1945, dopo il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, da scienziati che avevano contribuito a sviluppare le prime armi atomiche nel Progetto Manhattan. Obiettivo: informare sui pericoli di una guerra atomica e descriverne il rischio, con l’Orologio dell’apocalisse, orologio metaforico che misura il pericolo di un’ipotetica fine del mondo.

28/10/2025

Recensione di Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all’educazione – Prima parte

Il saggio di Vittorio Gallese, Stefano Moriggi, Pier Cesare Rivoltella si scaglia contro la tecnofobia, figlia di una lunga tradizione storica che ha visto demonizzare ogni rivoluzione tecnologica “dall’invenzione del fuoco agli smartphone”, dalla scrittura alfabetica alla fotografia, dal cinema alla televisione, fino all’attuale panico morale.

28/10/2025

Sorpresa! I lupi mangiano altri animali.

Sorpresa! i lupi mangiano altri animali. Chi l’avrebbe mai detto? Nelle ultime settimane, i media parlano molto della presenza di lupi in zone di campagna e di montagna e – a volte – in zone periferiche di alcune città. Il pretesto, il catalizzatore dell’attenzione mediatica, è sempre lo stesso: l’avvistamento.

21/10/2025

Il sesso controverso delle atlete – Criteri di partecipazione alle gare

La World Athletics ha annunciato un nuovo criterio per definire chi può partecipare, come femmina, alle massime gare nella categoria femminile. Ricostruiamo i tentativi fatti, dagli anni '60, per stabilire un criterio di distinzione tra maschio e femmina nell’atletica.

21/10/2025

Le relazioni sentimentali nella scienza – Evitarle o far finta di nulla?

Il 2 settembre i giornali hanno battuto la notizia che Nestlé ha licenziato l’amministratore delegato Laurent Freixe, da quasi quarant’anni nella multinazionale, dopo che è emersa una sua relazione sentimentale non dichiarata con una diretta dipendente.

21/10/2025

Intelligenza Artificiale – Simulacri di Arte senza arte

La maggior parte degli articoli scritti sull’argomento “Intelligenza Artificiale e Arte”, compresi quelli di questa rivista, suonano ottimisti. Il loro pathos si riduce all’idea che l’intelligenza artificiale sostituisca il creatore umano solo nei livelli inferiori e tecnici del processo creativo, ma che l’uomo mantenga la funzione di operatore: è lui a impostare gli algoritmi secondo i quali l’IA opera, e quindi conserva lo status di soggetto del processo creativo.

14/10/2025

Decomputing come atto di resistenza – Seconda parte

Nella prima parte di questo articolo ho esaminato come l'I.A. «sia di per sé un problema tecnico, un balbettante passo falso dell'ordine neoliberista che ne suggerisce l’intrinseco disordine», tracciando un percorso che ne tocca la dannosità, la dimensione violenta – sia dal punto di vista geopolitico che ambientale – l’effetto perverso della scalabilità, per arrivare al concetto di tecnofascismo.

14/10/2025

«Tutto bene, madama la marchesa!» – Soluzionismo, accelerazionismo, tecno-ottimismo

Di fronte ai pericoli e ai rischi che lo sviluppo tecnologico presenta, sempre più spesso da parte dell’ideologia dominante si risponde o negandoli senz’altro (e riducendo le connesse a semplici reazioni tecnofobiche), oppure dichiarando che tali controindicazioni in effetti esistono ma vanno per così dire ridimensionate, perché in prospettiva passibili a loro volta di soluzione tecnica.

14/10/2025

Decomputing come atto di resistenza – Prima parte

Questo intervento è intitolato "Decomputing as Resistance". In esso, sosterrò che l'IA contemporanea rivela alcune falle nell’apparente connessione senza “cuciture visibili” (seamless) di tutte le tecnologie digitali attuali del nostro sistema attuale, con evidenze che che non possono essere ignorate. Chiunque abbia utilizzato un LLM (Large Linguistic Model) per un certo periodo di tempo avrà familiarità con la loro vulnerabilità agli errori tecnici [glitch nel testo originale NdT]. Sto proponendo che l'IA sia di per sé un problema tecnico; un balbettante passo falso dell'ordine neoliberista che ne suggerisce l’intrinseco disordine.

07/10/2025

Il rifiuto a sostenere l’orale agli esami di Maturità. Semi di rivolta?

In questo luglio stanco, in cui ogni mattina sentiamo discorsi di politici e intellettuali prevedibili dalla prima all’ultima parola, in cui si perpetua il rito avvilente delle finte sfide fra tribù politiche, un fatto nuovo c’è.

È la ribellione di alcuni ragazzi/e che si stanno rifiutando di sostenere l’esame orale alla Maturità. Questo è oggettivamente un qualcosa che non si era mai visto, un fatto su cui riflettere.

Sui media, la reazione alla notizia è stata abbastanza omogenea e improntata alla disapprovazione, altrettanto dicasi nei commenti delle persone (vedi social e commenti agli articoli).

07/10/2025

La controversia sulla Commissione Vaccini in Italia e il suo contraltare in USA

Il 6 agosto scorso, il Ministro della Salute italiano - Orazio Schillaci – nomina i membri del Nitag. Di fatto un organismo che sostituisce la commissione vaccini del Governo. I membri del NITAG sono 22; 17 sono medici, 2 laureati in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 2 in biologia, 1 è una sociologa; 11 insegnano o hanno insegnato in università, 12 ricoprono cariche pubbliche – dalle dirigenze di unità medico sanitarie locali e nazionali a incarichi all’Istituto Superiore della Sanità.

07/10/2025

1945-2025. Hiroshima e Nagasaki – Ottant’anni dopo le parole di Albert Camus

Quando il 6 agosto 1945 a Hiroshima gli Stati Uniti lanciarono il primo ordigno nucleare (e tre giorni dopo sarebbe stata la volta di Nagasaki), unico modo per porre fine – così si disse e si dice – alla guerra contro il Giappone, non furono in molti tra gli intellettuali a rendersi conto di cosa fosse accaduto. Fra i pochissimi, in Francia, mentre per esempio “Le Monde” salutava la grande «rivoluzione scientifica» in atto, uno scrittore e filosofo singolare, militante e individualista al contempo, Albert Camus. Certo, era oggettivamente difficile, nella scarsità delle notizie (non c’era Internet, ma anche oggi quante cose non vediamo!) e soprattutto nel sollievo per la fine della guerra e la sconfitta dei progetti imperialistici tedesco e giapponese, avere chiara l’enormità di quella “prima volta”.

30/09/2025

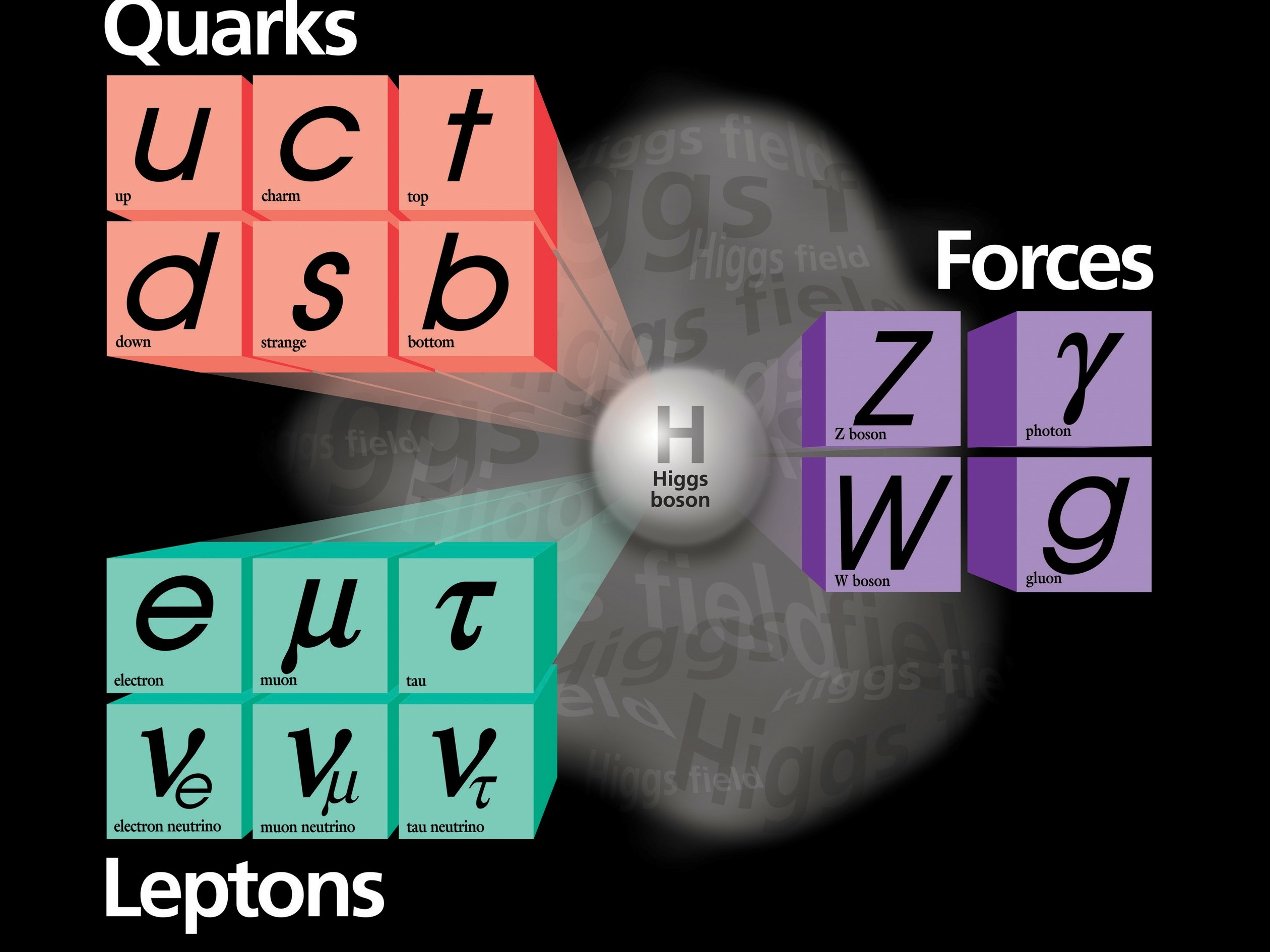

La meccanica quantistica maltrattata da Federico Faggin

Federico Faggin fa sempre notizia, è un clickbaiting garantito, piace ai media.

Piace perché alla figura del fisico inventore (negli anni sessanta del ‘900 sviluppa la prima tecnologia per realizzare circuiti integrati in ossido di metallo, nel 1970 progetta la tecnologia per costruire i primi microprocessori Intel e nel 1974, fondata la propria azienda, la Zylog, progetta, realizza e commercializza lo Z80, il microprocessore programmabile in Assembler più semplice ed efficace per i sistemi di piccole dimensioni, come i primi home computer Commodore e i videogiochi e, nell’industria, le macchine di controllo della produzione) si affianca il visionario spiritualista, che parla di intelligenza – naturale o artificiale – di anima, di esperienze extracorporee, di quantistica, che fa sognare altre dimensioni.

30/09/2025

La questione Molyneux – La visione è istinto o capacità appresa con l’esperienza?

Nel 1690 le vicende personali e il contributo teoretico hanno reso John Locke la figura più autorevole del pensiero liberale in Europa; ancora oggi in molti gli riconoscono la paternità di questo orientamento politico ed economico. I viaggi che lo hanno condotto a incontrare i più grandi intellettuali del tempo, intrapresi attraverso il continente sia per mettersi al riparo dalle persecuzioni politiche in patria, sia per dare seguito ai suoi incarichi di precettore, obbediscono ad una strategia non molto diversa da quella adottata dai moderni influencer – ma con esiti molto più interessanti sia per gli interlocutori, sia per i temi trattati.

30/09/2025

Robotica sociale assistiva: l’espansione della cura nell’era tecnologica

Negli ultimi ͏anni, il rapido pr͏ogresso ͏della tecnologia ha aperto nuove possibilità nel settor͏e clin͏ico e di assistenza, soprattut͏to per gli anziani. Tra le innovazioni più interess͏anti c’è la robotica sociale assisti͏va (SAR), una parte della͏ robotica c͏he si occupa͏ di fornire aiuto͏ em͏otivo, fisico e mentale alle persone più fragili. Alcuni studi hanno evidenziato il fatto che “la pandemia da Covid-19 ha spinto ad usare solu͏zioni͏ automatizzate”[1] , mostrando sia gli effetti positivi dei robot sociali sia le difficoltà nell’inser͏irli nella vita normale de͏gli utent͏i.

23/09/2025

Terrorismo: uso politico del termine?

È molto probabile che uno dei termini più menzionati nel gergo giornalistico quando si parla di politica internazionale sia “terrorismo”, una parola utilizzata per definire, identificare o categorizzare diversi individui, gruppi o addirittura organizzazione politiche o paesi.

L’Organizzazione delle Nazione Unite non ha una definizione ufficiale di “terrorismo” ma, di norma, il termine viene usato per riferirsi ad azioni violente e premeditate con lo scopo di suscitare terrore nella popolazione.

23/09/2025

Negare l’evidenza. Un clima di disinformazione

Quando la realtà ci sfugge di mano, il nostro cervello si rifugia in un’antica strategia di sopravvivenza: trovare un colpevole. È più rassicurante immaginare un “volto tra le nuvole”, che accettare l’idea che il mondo sia, talvolta, caotico, privo di intenzione e difficile da controllare. È il cosiddetto modulo di rilevazione dell’agente: un dispositivo cognitivo descritto dalle scienze cognitive evoluzionistiche che ci spinge, per prudenza, a vedere intenzionalità dove non ce n’è. Meglio sospettare un predatore inesistente, che ignorarne uno reale.

23/09/2025

La predizione dell’assassino – La metafora del romanzo giallo per definire la conoscenza

Ogni epoca ha riverito un certo modello di sapiente, e ha interpretato il suo stile di vita, il suo metodo di veridizione, persino i suoi gesti, come un’incarnazione della conoscenza. Gli sciamani nella lunga fase che precede la scrittura, il filosofo nel mondo classico, il monaco nel Medioevo, il fisico dell’età moderna, hanno interpretato questo ruolo.

16/09/2025

Enrico Fermi e il premio Nobel controverso

Grazie a un intervento di Carlo Rovelli sul Corriere della Sera sul tema della Bomba Atomica, è tornata alla ribalta una controversia scientifica degli anni ’30 sulle motivazioni del premio Nobel a Enrico Fermi, che assume – rileggendola oggi - risvolti di genere e politici.

16/09/2025

La “reazione all’oggetto” – Una distorsione in cui (almeno) i politici non dovrebbero cadere.

La “reazione all’oggetto” è un fenomeno (molto?) noto a chi si occupa di costruzione dei questionari. Consiste nel fornire un’opinione che non si basa sul contenuto di una affermazione ma sull’autrice dello stesso.

16/09/2025

Tassonomia di guerra – Quasi

Quasi, nel parlare di tutti i giorni è termine molto meno definito che in matematica: può significare «Circa, pressappoco, poco meno che» (Treccani); può essere usato in maniera paradossale, ma anche in modo perlocutorio. È la componente chiave di un atto linguistico che mira ad avere un effetto sull’ascoltatore. Può anche essere usato al negativo.

08/07/2025

Tassonomia di guerra – Diritto di Autodifesa

Molti termini e concetti di uso quotidiano – in particolare quando si parla di guerre e conflitti «hanno in comune lo stesso problema: prima di rispondere (aprir bocca) bisognerebbe definire con chiarezza che cosa si intende». Il diritto all’autodifesa è certamente uno di questi.

08/07/2025

Il dogma della costruzione dal basso

Quando la palla arrivava al portiere, costui aveva due opzioni per far riiniziare il gioco: passare la palla ad un giocatore della propria squadra abbastanza vicino oppure tirare il pallone il più possibile lontano dalla propria porta e il più possibile vicino alla porta avversaria. Ma non si fa più. Anzi, non si può più fare.

08/07/2025

La dura verità. Dalla sodomia della lettura alla veridizione nell’epoca della riproducibilità tecnica

La rintracciabilità universale di qualunque contenuto e la trasformazione dei media hanno modificato il panorama della verità, in cui si muove con smarrimento solo la classe che in precedenza ne deteneva il monopolio.

01/07/2025

I disturbi neurologici funzionali: oltre il dualismo mente-corpo

I disturbi neurologici funzionali (FND) sfidano il dualismo mente-corpo poiché presentano sintomi reali senza lesioni strutturali, e agiscono a livello di «software» cerebrale.

01/07/2025

Il cosmismo russo e le sue continuazioni

Il cosmismo è una corrente di pensiero nata in Russia nel XIX secolo, che ha influenzato sia l’implementazione del socialismo nella Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre, sia il transumanismo contemporaneo.

01/07/2025

L’Effetto Proteo: Quando l’Avatar cambia chi siamo

“Effetto Proteo” richiama la figura mitologica greca capace di cambiare forma a piacimento. Quando adottiamo un avatar in un ambiente digitale, tendiamo inconsciamente a comportarci in modo coerente con il suo aspetto

23/06/2025

“Ostipitalità” – Controversia di un concetto (anche) politico

L’ospitalità integra l’accoglienza con l’ostilità, la generosità con il controllo. Si accolgono alcuni, i “veri rifugiati”, mentre altri vengono respinti, criminalizzati o semplicemente ignorati.

23/06/2025

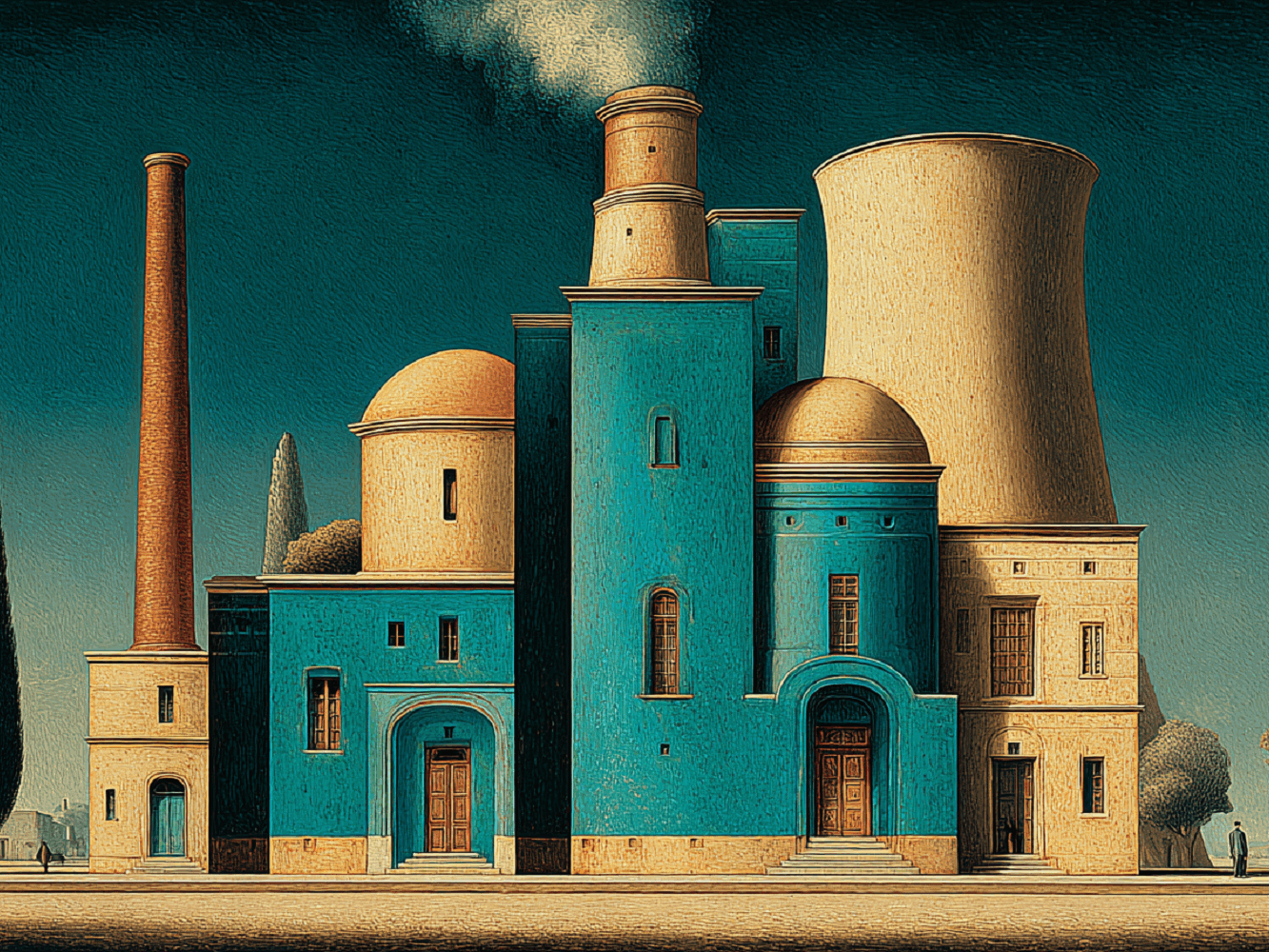

Un’ombra sulla democratizzazione della tecnoscienza – Il fallimento della consultazione nazionale CNAPI

Il tentativo fallito di individuare collettivamente una località in cui realizzare il deposito nazionale delle scorie radioattive prova che è impossibile democratizzare le decisioni tecnoscientifiche di interesse sociale?

23/06/2025

Depositi Nazionali delle scorie radioattive – Uno, nessuno o centomila?

27/05/2025

Perché complicare ci viene più naturale che semplificare – Il bias dell’addizione

13/05/2025

Le teorie del complotto, quinta parte – Complottismo, positivismo, disincanto

09/03/2025

Le teorie del complotto, terza parte – Che si tratti di ossessione per la verità?

18/02/2025