Nobel 2024, Fisica: propagazione dell'errore e vertigine delle etichette

1. ETICHETTE

Goffrey Hinton è uno psicologo cui è stato assegnato il Premio Nobel per la fisica in omaggio alle sue innovazioni in ambito informatico. Questa mescolanza di discipline mostra quanto sia svantaggioso l’irrigidimento nella separazione delle competenze e l’insistenza sulla specializzazione; ma è sorprendente che questa evidenza sia portata alla luce da un personaggio che ha costruito la sua carriera sulla ricerca di meccanismi destinati ad eseguire operazioni automatiche di ordinamento e classificazione – anzi, di più, a imparare metodi di lettura di contenuti non strutturati per applicare loro etichette di catalogazione.

Hinton meriterebbe un Nobel all’ostinazione, per la perseveranza con cui ha continuato a impegnarsi nell’evoluzione delle reti neurali e del deep learning, anche durante le fasi di «inverno» dell’intelligenza artificiale, con la riduzione degli investimenti, la sfiducia da parte delle istituzioni, lo scetticismo dei finanziatori. Non solo: per almeno un paio di decenni i budget destinati alla ricerca nel settore dell’AI hanno sostenuto soprattutto progetti che non credevano nella possibilità di apprendimento da parte delle macchine, e che si affidavano a software dove i processi di comprensione, di decisione e di esecuzione erano definiti dalle regole di comportamento stabilite a priori dallo sviluppatore umano.

Nel 2012 Hinton, con i collaboratori-studenti Alex Krizhevsky e Ilya Sutskever, ha presentato al concorso ImageNet il riconoscitore di immagini AlexNet: è al successo clamoroso di questa macchina che dobbiamo la diffusa convinzione che intelligenza artificiale, reti neurali e apprendimento profondo, siano tutti sinonimi. Il software non ha solo vinto la competizione del 2012, ma ha migliorato l’indice di correttezza nella classificazione delle illustrazioni di oltre 10 punti percentuali rispetto all’edizione precedente: un passo in avanti nelle prestazioni dell’intelligenza percettiva che non si era mai registrato nella storia del concorso. È risultato chiaro a tutti che in quel momento la disciplina era entrata in una nuova fase, e che il paradigma di progettazione e implementazione era cambiato. Una prova è che Sutskever figura tra i fondatori di OpenAI nel 2015, e che sia stato arruolato fino al novembre 2023 come ingegnere capo dello sviluppo di ChatGPT – il progetto con cui l’intelligenza artificiale ha valicato i confini dell’interesse specialistico e si è imposta all’attenzione del pubblico di massa alla fine del 2022.

2. STRATI NASCOSTI E RETROPROPAGAZIONE DELL’ERRORE

Il lavoro trentennale che precede AlexNet ruota attorno al concetto di retropropagazione dell’errore nel processo di apprendimento delle reti neurali. Né la nozione né il metodo sono stati inventati da Hinton, ma la sua ostinazione nel coltivarli non è servita meno dei suoi contributi ai procedimenti attuali e alla loro divulgazione, per l’elaborazione del paradigma contemporaneo dell’AI.

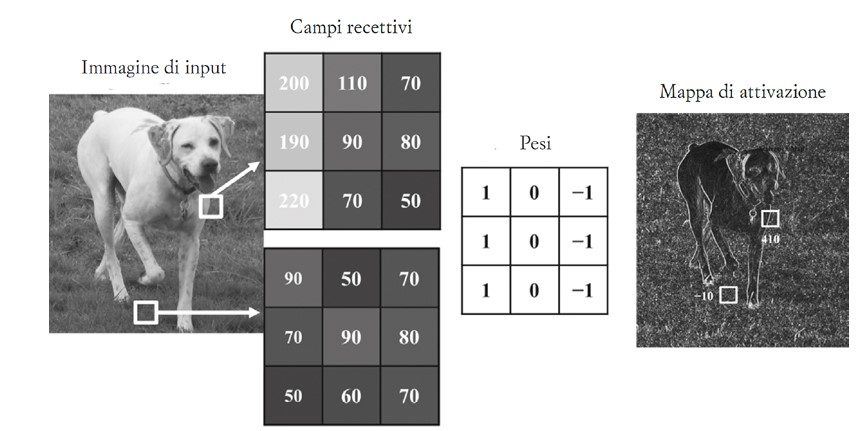

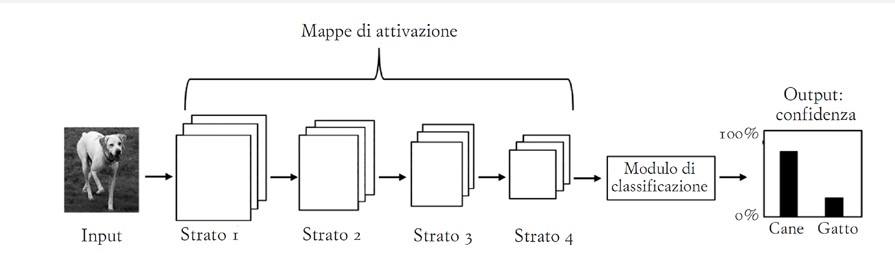

AlexNet e le reti neurali che che le somigliano (quelle convolutive) sono costruite con diversi livelli di unità di elaborazione. Nel primo strato i «neuroni» mappano l’immagine in una griglia di piccole celle, in analogia a quanto accade nella fisiologia della percezione umana.

Il risultato di questo schema di ricezione viene esaminato dagli strati di unità di elaborazione «nascosti», che interpretano confini e colori della figura. L’effetto è una rimappatura dell’immagine per livelli di lettura, che separano il soggetto dallo sfondo, esaminano parti, valutano posture, e così via; possono anche astrarre verso concetti come «fedeltà» o «famigliarità». Maggiore è il numero di questi livelli intermedi, maggiore è il grado di affidabilità con cui all’immagine viene fatta corrispondere l’etichetta che la descrive. A sua volta la didascalia proviene da una tassonomia che la macchina ha archiviato in memoria durante la prima fase di addestramento, insieme ad una galleria di migliaia, se non milioni, di immagini già classificate.

Il risultato di questo schema di ricezione viene esaminato dagli strati di unità di elaborazione «nascosti», che interpretano confini e colori della figura. L’effetto è una rimappatura dell’immagine per livelli di lettura, che separano il soggetto dallo sfondo, esaminano parti, valutano posture, e così via; possono anche astrarre verso concetti come «fedeltà» o «famigliarità». Maggiore è il numero di questi livelli intermedi, maggiore è il grado di affidabilità con cui all’immagine viene fatta corrispondere l’etichetta che la descrive. A sua volta la didascalia proviene da una tassonomia che la macchina ha archiviato in memoria durante la prima fase di addestramento, insieme ad una galleria di migliaia, se non milioni, di immagini già classificate.

Il compito del software è quindi associare pattern di pixel colorati alle etichette di uno schedario, con un certo grado di probabilità. Nella fase di addestramento con supervisione, se la didascalia scelta dalla macchina è corretta, il sistema rimane immutato; se invece l’output è sbagliato, il giudizio di errore si propaga tra gli strati intermedi che hanno contribuito alla stima, inducendo una variazione nei «pesi» del calcolo. Il procedimento tocca tutte le unità di elaborazione, e il suo perfezionamento è ancora oggi il principale tema di indagine per gli esperti del settore, come ha testimoniato Yann LeCun in un post su X poco meno di un anno fa.

Il compito del software è quindi associare pattern di pixel colorati alle etichette di uno schedario, con un certo grado di probabilità. Nella fase di addestramento con supervisione, se la didascalia scelta dalla macchina è corretta, il sistema rimane immutato; se invece l’output è sbagliato, il giudizio di errore si propaga tra gli strati intermedi che hanno contribuito alla stima, inducendo una variazione nei «pesi» del calcolo. Il procedimento tocca tutte le unità di elaborazione, e il suo perfezionamento è ancora oggi il principale tema di indagine per gli esperti del settore, come ha testimoniato Yann LeCun in un post su X poco meno di un anno fa.

La diffidenza di personaggi come Marvin Minsky e Seymour Papert sulla realizzabilità stessa della retropropagazione dell’errore ha dirottato per anni i finanziamenti su progetti che escludevano il deep learning: ai tempi della prima rete neurale, il Perceptron di Frank Rosenblatt che nel 1958 contava 1 solo livello intermedio, le difficoltà sembravano insormontabili. Come nelle storie dei grandi profeti, Hinton si è armato di fede, speranza – e anche senza la carità dei grandi finanziatori istituzionali, ha implementato una macchina capace di imparare a classificare.

3. LIMITI

La descrizione, colpevolmente troppo riduttiva, del funzionamento di AlexNet lascia anche intuire le condizioni e i limiti della concezione dell’intelligenza che è sottesa alla tecnologia delle reti neurali. Già nel piano di Rosenblatt il riconoscimento di un’immagine è inteso come un metodo che porta alla comprensione del contenuto attraverso l’autorganizzazione del contributo di molti attori atomici, coincidenti con le unità di calcolo: un altro articolo su «Controversie» ha esaminato come questo modello cognitivo derivi dal liberalismo economico e sociale di Von Hayek. Ma conta rilevare adesso altri due aspetti del paradigma: l’isolamento dell’apprendimento da ogni considerazione pragmatica, e la costruttività dal basso del processo di interpretazione.

Merleau Ponty ha esaminato con approccio fenomenologico il ruolo che l’attenzione svolge nella percezione: l’identificazione di persone e cose non è una successione di choc visivi che irrompono dal nulla, ma un flusso che segue un decorso da una maggiore indeterminazione ad una maggiore precisione, sull’istanza di una domanda. La richiesta interpella la nostra libertà di avvicinarci, approfondire, interagire: il riconoscimento avviene sullo sfondo di un mondo che è già in qualche modo pre-compreso, e che suscita interrogativi sulla base della relazione che intratteniamo con la scena in cui siamo immersi – per cui lo stesso masso si rivolge in modo differente ad un geologo, o ad un turista stanco per la passeggiata con il suo cane.

Il riconoscitore di immagini artificiale invece non stabilisce alcuna relazione con il mondo, né ha domande da indirizzargli. Anzi, non ha alcuna cognizione dell’esistenza del mondo e della possibilità di stabilire qualche rapporto con esso. La macchina valuta la probabilità con cui l’attivazione di certi pattern di unità ricettive possa essere messa in relazione con una tra le etichette dello schedario in memoria. Questo spiega come possa cadere nella trappola degli attacchi avversari, in cui il «rumore informativo» dovuto alla sostituzione di alcuni pixel (che non modificano per nulla l’aspetto dell’immagine ai nostri occhi) faccia cambiare le stime di AlexNet, convincendola a preferire l’etichetta struzzo a quelle assegnate correttamente in precedenza a tempio e cane.

Senza un mondo che agisca come orizzonte di senso per azioni e interpretazioni, non esistono domande, quindi nemmeno riconoscimenti e intelligenza – nel senso corrente di questi termini. Non esiste nemmeno la possibilità di un’autocorrezione, come quella che mettiamo a punto in modo istintivo quando incorriamo in un trompe l’oeil o in qualche illusione ottica: è la stabilità del mondo, non la coerenza delle leggi dell’apprensione, a permetterci di ravvisare l’errore. L’inganno per noi infatti è momentaneo, poi la coesione dell’esperienza del reale torna a ripristinare il senso della percezione (anche nei casi di abuso di sostanze psicotrope): è per questo che siamo consapevoli di essere vittime di illusioni.

Senza un mondo che agisca come orizzonte di senso per azioni e interpretazioni, non esistono domande, quindi nemmeno riconoscimenti e intelligenza – nel senso corrente di questi termini. Non esiste nemmeno la possibilità di un’autocorrezione, come quella che mettiamo a punto in modo istintivo quando incorriamo in un trompe l’oeil o in qualche illusione ottica: è la stabilità del mondo, non la coerenza delle leggi dell’apprensione, a permetterci di ravvisare l’errore. L’inganno per noi infatti è momentaneo, poi la coesione dell’esperienza del reale torna a ripristinare il senso della percezione (anche nei casi di abuso di sostanze psicotrope): è per questo che siamo consapevoli di essere vittime di illusioni.

La separazione della sfera cognitiva da quella pragmatica, e la riduzione della mente ad un sistema di procedure di problem solving, intrappolano invece la percezione in un mondo di specchi e di concetti senza via d’uscita. Le inferenze che si propagano da unità nucleari di percezione sono il correlato di un universo di etichette che non si riferiscono a nulla di reale – tanto da poter ravvisare uno struzzo al posto di un tempio, senza alcuna forma di disagio. Quel disagio che colpisce l’individuo intelligente davanti all’abisso della stupidità.

BIBLIOGRAFIA

Bottazzini, Paolo, Nello specchio dell’Intelligenza Artificiale - The Eye of the Master, «Controversie», 4 giugno 2024. https://www.controversie.blog/specchio-della-ia.

LeCun, Yann, Please ignore the deluge of complete nonsense about Q*, https://x.com/ylecun/status/1728126868342145481.

Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Parigi 1945; trad. it. a cura di Andrea Bonomi, Fenomenologia della percezione, Bombiani, Milano 2003.

Minsky, Marvin; Papert, Seymour, Perceptrons, MIT Press, Cambridge 1969.

Rumelhart, David E.; Hinton, Geoffrey E.; Williams, Ronald J., Learning representations by back-propagating errors, «Nature», vol. 323, n. 6088, 9 ottobre 1986, pp. 533–536.

Szegedy, Christian, Zaremba, Wojciech, Sutskever, Ilya, Bruna, Joan, Erhan, Dumitru, Goodfellow, Ian, Fergus, Rob (2013), Intriguing Properties of Neural Networks, «arXiv», preprint arXiv:1312.6199.

Celebrare la natura e le sue leggi - Roma Barocca, il Cenotafio di Boullée e la scala di Nervi

Perché possiamo parlare di nesso tra l’architettura, in particolare tra i monumenti, l’architettura celebrativa, e le scienze?

Perché il monumento – che è il culmine dell’architettura di celebrazione – non celebra esclusivamente il suo soggetto, ad esempio il cavaliere della statua equestre, ma spesso amplia la celebrazione verso ampie parti della società, al creato, alle leggi di Dio o a quelle della scienza, e, infine, alle capacità generative e di manipolazione delle scienze e delle tecniche.

1. LA ROMA BAROCCA DEL XVII E DEL XVIII SECOLO

Il piano urbano della Roma barocca che si formò tra il XVII e il XVIII secolo trascende la dimensione monumentale dei palazzi e della loro disposizione e magnificenza: è un piano «urbanistico-monumentale» (Schultz, C. N. Architettura Barocca, città: casa editrice, 1979).

I monumenti, come l’Obelisco della Minerva, posto dal Bernini nell’omonima piazza, come il dialogo creato da Pietro da Cortona tra la chiesa di Santa Maria della Pace e la piazza antistante, Piazza Navona, voluta da Papa Innocenzo X della famiglia Pamphili, la Fontana dei Quattro Fiumi progettata da Bernini per la medesima piazza, la chiesa di S. Agnese, disegnata dal Borromini, sempre in piazza Navona, sono posizionati per spiccare — l’accentramento nelle piazze, la magnificenza, la mole massiccia, i materiali – e, nello stesso tempo, per celebrare la grandezza della controriforma, delle famiglie papali che ne furono i principali fautori,

Ma non tutti i monumenti di questo barocco romano celebrano la stessa cosa.

Le opere di Borromini e Guarini – ad esempio, le conchiglie custodite da Borromini nella sua casa[1] e ispirazione per la lanterna di Sant’Ivo alla Sapienza, oppure i lavori teoretici di Guarini sul carattere vibratorio del reale, che si ritrovano in tutta la sua opera architettonica[2] - celebrano la grandiosità del creato, una natura intessuta di leggi divine, di leggi nuove che alla staticità del vecchio mondo chiuso rispondono con il dinamismo del nuovo mondo aperto e infinito.

Quello romano è un Barocco che mima «la natura», i rapporti complessi del creato, le sue fluttuazioni dinamiche, per restituire una sorta di «spiritualità naturalistica»[3], specchio spirituale della nuova scienza Newtoniana.

2. IL CENOTAFIO DI NEWTON

Un cenotafio, monumento sepolcrale privo dei resti mortali della persona in onore della quale è stato eretto è nello stesso tempo un oggetto monumentale, commemorativo e un segno che richiama dei caratteri della persona onorata.

Quello in onore di Isaac Newton, disegnato nel 1784 da Etienne Boullée ma mai realizzato, celebra il rapporto tra il «misterioso e sacro turbinio della natura» e l’intelligibilità delle leggi naturali: ciò che prima era mistero e inquietudine, ora è conoscenza e chiarezza.

Ne è prova, ad esempio, la trattazione della luce. Nell’illuminismo, che toccò profondamente Boullée, la luce è chiarezza e rappresentazione auto evidente dell’intelletto umano.

Infatuato dal mondo che era nato in seguito a Newton, Louis-Etienne Boullée realizzò sei disegni a inchiostro per raffigurare il fanta-progetto del cenotafio in onore dello scienziato inglese.

Si trattava di un’enorme sfera, che in quel tempo non sarebbe stato possibile realizzare tecnicamente, adagiata su una base circolare che le avrebbe fatto da immenso piedistallo, sul cui bordo esterno sarebbero stati piantati – a tre altezze differenti – una moltitudine di cipressi ben ordinati in file e colonne.

All’interno sarebbero stati posizionati soltanto un sarcofago romano vuoto e un enorme astrolabio sferico posto a mezz’altezza. L’astrolabio - attraverso una lanterna posizionata al centro – avrebbe riprodotto, durante le ore notturne l’impressione della luce diurna e, inversamente, durante le ore diurne molte piccole fessure distribuite sulla porzione superiore della sfera avrebbero restituito la posizione delle stelle, dei pianeti e della luna durante le ore notturne.

Pochi elementi essenziali. Le fessure e l’astrolabio riproducono, inversamente, le tracce del cosmo: la notte dentro con il giorno di fuori, il giorno dentro con la notte di fuori.

In aggiunta, l’enorme sfera non «è» solamente un microcosmo ma sta per la forma della terra, per come l’aveva concepita lo stesso Newton, una sfera schiacciata ai poli.

Anche il senso di immensità dovuto all’altezza complessiva della struttura di oltre 146 metri, così come l’utilizzo di forme elementari e platoniche come la sfera, non celebrano direttamente «il naturale», quanto la possibilità da parte dell’intelletto di conoscere le leggi della natura.

A sua volta, la distribuzione ordinata e schematica delle piante, una semplificazione dello schematismo sovrabbondante del barocco, non soltanto avrebbe rievocato le antiche sepolture e i primi paradisi persiani[4], ma avrebbe mostrato la chiarezza matematica e la lucidità schematica del nuovo pensiero illuminista.

A dirla tutta, piuttosto che un’obiezione, il fatto che l’opera fosse tecnicamente irrealizzabile, sembra parlare a favore della ferma convinzione che, un giorno, la scienza avrebbe permesso ogni fantasticheria.

3. IL FUTURISMO DI SANT’ELIA E LA SCALA ELICOIDALE DI PIER LUIGI NERVI

Il Futurismo italiano inaugurò un generale sentimento anti-monumentale che avrebbe attraversato tutto il ‘900. Antonio Sant’Elia nel suo Manifesto dell’architettura futurista dichiarava un odio viscerale per i monumenti imperituri, per ciò che non varia e che s’accontenta di tornare, con stanchezza, alle origini.

Preferiva di gran lunga la variazione repentina e l’esistenza effimera di ciò che ogni giorno deve essere rifatto ex novo - ogni generazione deve rifare da capo la propria città.[5]

Sant’Elia rinnega il monumento forma-tipo, come ciò che si allaccia al passato e non smette di tornarci, ma non rinnega la capacità «celebrativa» di ciò che è monumentale.

Piuttosto esalta la dimensione comune di ciò che celebra e che viene celebrato: la velocità - per fare un esempio - non celebra null’altro che la velocità e le scienze che la rendono possibile.

La piega futurista suggerisce che, con l’impiego di diversi stratagemmi, ciò che è monumentale ha sempre esaltato anche le tecniche che ne rendevano possibile la sua realizzazione.

È esemplare, in questo senso, la scala elicoidale di Pier Luigi Nervi dello stadio di Firenze: l’intento celebrativo «sta» per la realizzazione stessa dell’opera, la dimostrazione del calcestruzzo; non c’è più celebrazione della natura, e neppure celebrazione della capacità intellettiva di carpire le sue leggi; ma auto celebrazione delle capacità manipolative della tecno-scienza.

NOTE

[1] Cfr.: Barillier, E., Francesco Borromini: il mistero e lo splendore, Casagrande Editore, 2011

[2] Cfr.: Assunto, R., Un filosofo nelle capitali d’Europa: la filosofia di Leibniz tra. Barocco e Rococò, Storia della critica d’arte annuario della s.i.s.c.a.,2020

[3] Cfr.: D’Ors, E., Del Barocco, SE Editore, 1999

[4] Cfr.: P. Grimal, P., L’arte dei giardini, Feltrinelli Editore, 2014

[5] Cfr.: Sant’Elia, A., Manifesto dell’architettura futurista, 1914

Scoperte giuste, spiegazioni sbagliate: il caso del telegrafo senza fili

Una visione ingenua della scienza, che questo blog cerca di mettere in discussione, è convinta che ci sia sempre coerenza tra scoperte e spiegazioni. In altri termini, quando si scopre qualcosa è perché c’è dietro una corretta individuazione delle cause.

Ma non sempre è così, e una scienza aperta dovrebbe essere tollerante con le scoperte che non hanno (ancora) spiegazioni e non emarginarle soltanto perché non sono in grado di fornirle in modo adeguato o convincente. O sono contrarie alle credenze consolidate in un settore scientifico. E’ il caso del telegrafo senza fili di Marconi.

Nel 1894 Guglielmo Marconi, studente di fisica a Bologna, andò dal suo docente Augusto Righi, famoso per lo studio delle radiazioni elettromagnetiche. Marconi annunciò: “Professore, con le onde elettromagnetiche che lei ha scoperto, faccio il telegrafo senza fili da qui all’America”. Righi rispose: “Ma che stupidaggini. Esca fuori di qui prima che io la prenda a calci!”. Poco dopo un giornale di Parigi intervistò, sullo stesso argomento, Henri Poincarè, il massimo fisico teorico dell’epoca. Egli rispose ironicamente: “Marconi lo sa che la terrà è tonda o pensa ancora che la terra sia piatta?”.

Infatti le onde elettromagnetiche si propagano in linea retta. Per cui, se forse potevano superare una collina, certamente non la curvatura terrestre.

Incurante di questa impossibilità teorica, Marconi installò un’antenna in Cornovaglia (UK) e una a Terranova (Canada). Il 12 dicembre del 1901, fece l’esperimento e il segnale raggiunse Terranova. Come mai?

Perché esiste la ionosfera (una fascia dell'atmosfera terrestre, composta da gas), che agisce come uno specchio. Per cui l’onda emessa dalla Cornovaglia andava effettivamente in linea retta (conformemente alla teoria di Righi), ma poi raggiunta la ionosfera veniva rimbalzata nuovamente verso la terra. Ma né Righi né Marconi erano a conoscenza dell’esistenza della ionosfera, che fu attestata solo nel 1924.

Ma allora come faceva Marconi a prevedere il fenomeno della diffrazione delle onde elettromagnetiche? Perché era… ignorante! Nel senso che lui credeva (erroneamente) che le onde elettromagnetiche si propagassero parallelamente alla superficie terrestre. Infatti Marconi la laurea in fisica non la prese mai. Prese solo… il Nobel per la fisica (nel 1909).

Per cui non sempre accade che chi sa le cose vede giusto e chi non le sa vede sbagliato.

NOTA

Da una conferenza https://www.youtube.com/watch?v=46iHx2ydTdw di Emilio del Giudice (1940-2014), grande fisico (emarginato) ed eccellente divulgatore. https://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Del_Giudice

Marte è stanco? – La trasformazione della guerra dopo la bomba atomica

Nel 2008 è uscito un libro – una raccolta di interventi del professor Luigi Alfieri – chiamato La stanchezza di Marte (Perugia, Morlacchi Editore).

Soffermiamoci subito a riflettere sul curioso titolo di questa pubblicazione, e chiediamoci: perché Marte, l’antico dio della guerra, è stanco? Perché la guerra, nell’epoca successiva a Hiroshima e Nagasaki, è radicalmente cambiata: «anzitutto, l’orrore indicibile delle due guerre mondiali ha inflitto un colpo durissimo alla seduttività dell’uccidere, imponendo, nella politica e nel diritto internazionali come nell’opinione pubblica, la criminalizzazione della guerra e l’affermazione della pace come valore» (Cit., ed. 2012, p. 179).

È interessante come la guerra abbia cambiato status: una volta che l’abbiamo criminalizzata, abbiamo modificato anche la narrazione su di essa.

En passant, esiste ancora un qualcosa che la ricordi, una sorta di “sentore” che ha raccolto l’eredità della guerra, ma «non è più la stessa cosa e quasi sempre ne rifiuta anche il nome» (Cit., p. 13).

Allora, se non si può più chiamare guerra, come la si indicherà?

Secondo Alfieri, una nuova narrazione passa attraverso alcuni termini precisi: «si tratta di proteggere un alleato da un’ingiusta aggressione. O di difendere un governo legittimo contro insorti o ribelli criminali. O di aiutare una giusta rivoluzione contro un governo tirannico. O di sedare un conflitto portando con le armi pace e speranza. O di proteggere con le armi interventi umanitari. O di esportare la democrazia, ecc» (Cit., p. 182).

In secondo luogo, ciò che ha modificato la costruzione socio-politica della guerra, fiaccando dunque il dio Marte, è stato proprio l’avvento della bomba atomica, che rovescia completamente le carte sulla tavola della politica internazionale: com’è infatti possibile, oggi, fare guerra, se «non ci sono sopravvissuti, ma solo morti, [se] non ci sono vincitori, ma solo vinti»? (Cit., p. 180).

Se da una parte l’arma nucleare può rappresentare la sconfitta dell’umanità, dall’altra dobbiamo sottolineare come essa sia il trionfo della deterrenza, la fine della guerra “calda” come l’abbiamo sempre intesa: quando ci si può potenzialmente eliminare a vicenda, alla pari, non conviene combattersi. Dunque, «spingendo la guerra al di là di ogni limite, l’abbiamo resa impossibile» (Cit., p. 173, corsivo dell’autore), abbiamo pertanto varcato un confine che fa dire ad Alfieri che «siamo davvero, oggi, oltre la guerra» (Cit., p. 46, corsivi dell’autore).

Dobbiamo allora pensare che la bomba atomica abbia “ucciso” la guerra e abbia portato l’umanità a una pace permanente, per quanto anomala?

Sempre secondo Alfieri, la guerra continuiamo a farla, ne abbiamo cambiato però le modalità e al giorno d’oggi la conduciamo, per esempio, «con strumenti economici, commerciali, valutari, persino sportivi (le Olimpiadi sono guerre mondiali simboliche). Con la stessa corsa agli armamenti, che produce vincitori e vinti senza che gli armamenti debbano essere usati […]. Con la propaganda. Con i servizi segreti e vari tipi di operazioni occulte […]. Con l’interposizione di Stati minori […]. Con l’interposizione di movimenti rivoluzionari o controrivoluzionari, e rispettive guerriglie» (Cit., pp. 181-182).

Come possiamo allora parlare di pace e – logicamente – di guerra, nell’era atomica? Nelle epoche passate la guerra prevedeva vinti e vincitori, morti e superstiti, la vinceva chi sopravviveva, chi restava in piedi per ultimo; la Morte, grande arbitra, decretava chi aveva diritto a chiamarsi vincitore e chi invece sarebbe entrato nel novero degli sconfitti, con le conseguenze politiche, storiche, sociali o economiche che ne derivavano. Adesso siamo in un’epoca totalmente diversa, che rappresenta un unicum storico, in quanto «siamo arrivati, […], a far coincidere la guerra e la sconfitta» (Cit., p. 173, corsivo dell’autore).

Sono parole che risuonano di un’eco sinistra; è inoltre preoccupante che siamo talmente abituati all’idea che possiamo (potenzialmente) distruggere il mondo, che «riusciamo a dirlo senza tremare» (Cit., p. 172), come se il provare emozioni, qualunque esse siano, sia ormai un lusso. Questa indifferenza – lo ripeto – è inquietante, perché impedisce una sana consapevolezza della situazione esistente e frena il dibattito (anche la controversia, se vogliamo).

Infatti, senza discussione, apertura e ascolto reciproco, non può esserci possibilità di progresso, a livello sociale come politico; pertanto, restituiamo alla Morte la sua mansione e togliamoci di dosso questa hybris.

Nulla è assolutamente determinato, siamo infatti noi a creare le situazioni, gli eventi; il concetto di contingenza ci insegna che ogni scenario è sempre aperto, che ogni opzione è sempre possibile. Il catastrofismo fa maggiormente parlare di sé – anche perché si può avvalere di proclami altisonanti quali “la fine del mondo” e simili –, ma non è l’unica possibilità. E non deve esserlo. Mai.

La fine della guerra - Una riflessione su Carl Schmitt

1. Confini

La patria ci vuole consumatori più che soldati. Le ragioni del liberalismo economico tengono lontana la guerra dall’Europa occidentale da decenni, per cui l’inquadramento della categoria di «politico» in termini di questioni economiche ci sembra la strategia più naturale: lo Stato regola i contratti nazionali di lavoro, sovvenziona il sistema pensionistico ed assistenziale, finanzia (in ordine di potenza di fuoco) i servizi di salute, circolazione, sicurezza, formazione.

Le preoccupazioni che premono sull’assetto concettuale del saggio del 1932 di Carl Schmitt su Il concetto di “politico” sembrano avere un carattere di maggiore urgenza, vista la recisione con cui il discorso fondativo rinvia al potere di distinguere tra nemico e amico. L’argomentazione disloca per analogia la nozione sullo scacchiere dei principi che muovono le altre forme di esperienza essenziali: l’etica è governata dalla distinzione tra buono e cattivo, l’estetica è dominata dalla discriminazione tra bello e brutto, l’economia dalla separazione di redditizio e di inutile. Nessuno di questi criteri è riducibile agli altri: non si può motivare la bellezza appellandosi alla bontà o all’utilità, né la bontà indicandone la bellezza o l’utilità. Allo stesso modo non si può giustificare la decisione su l'inimicizia attraverso l’esibizione della bruttezza o della cattiveria dell’avversario: queste tattiche riguardano la persuasione, con una mossa che si compie sul piano della propaganda o della psicologia, ma non concernono la logica fondativa. Le sole qualità proprie del nemico sono la sua collocazione all’esterno dello Stato, con una prospettiva di guerra tra eserciti, o la sua posizione di ostilità interna, in uno scenario di guerra civile. Il politico si trova sulla linea di confine tra nemico e amico, nel punto di indistinzione in cui si assume una decisione che li separa di netto, senza alcun rinvio di responsabilità su altre categorie di legittimazione.

Schmitt è un giurista, e avverte la necessità di soffocare la rivolta dell’ambiguità e delle interpretazioni eversive che ne potrebbero derivare: il suo pensiero è sempre alla ricerca di una definizione tracciata dal passaggio al limite del concetto, con una tensione che lo conduca al contatto, persino allo scontro, con i suoi confini. Il saggio del 1922 sulla Definizione della sovranità esordisce con un lapidario: «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione», chi ha il potere di sospendere il diritto vigente nella sua totalità. La soglia che qui viene annessa alla riflessione è quella stessa che separa il diritto dallo stato di natura, perché non rinvia ad altra legittimazione precedente se non il suo essere la decisione che istituisce il diritto. La violenza di questa chiarezza concettuale è sollevata da una ragione storica che Schmitt ricostruisce ne Il nomos della terra (1950). Lo Stato moderno, come ambito di vigenza del diritto e manifestazione del politico, sorge con la pace di Westfalia alla conclusione di decenni di guerre di religione: la chiusura dei confini nazionali rispetto all’universalità dell’impero e della cristianità, il riferimento ad una sovranità centrale, annientano qualunque tipo di conflitto in cui l’avversario debba essere distrutto per un mandato trascendente di «guerra giusta», che lo identifichi come infedele o traditore del patto feudale. Anche Hobbes nel 1651 soffoca la dimensione della società in quella della politica statale, e affida il monopolio della violenza al Leviatano: investe di un’autorità assoluta il sovrano, pur di evitare il rischio della disintegrazione della civiltà nella minaccia di una guerra animata dall’arbitrio della coscienza religiosa, senza limiti di spazio e di tempo.

2. Il nemico legittimo

All’interno dello Stato i rapporti tra i cittadini sono pacificati e regolati dal diritto; le relazioni tra gli stati non sono invece sancite da un principio di legittimità universale, come poteva essere l’appartenenza alla comunità cristiana, ma sono definite dagli accordi tra i sovrani. La decisione sul nemico e l’amico si stabilisce nella costruzione di questo nuovo equilibrio guidato dalla ragion di Stato, il concerto delle nazioni. Alla nozione di «guerra giusta» contro l’infedele si sostituisce quella di «justus hostis», individuato dalla sovranità legittima che si oppone con un esercito all’occupazione militare. Lo Jus Publicum Europaeum è il sistema di accordi su cui si organizza il primo diritto internazionale, in cui si prevede che il conflitto possa condurre ad una sostituzione dell’autorità politica legittima nel territorio invaso, senza che questo evento modifichi le condizioni di diritto privato e penale vigenti. La violenza si scatena tra le truppe, ma non coinvolge i civili né le loro proprietà, la cui sopravvivenza viene garantita dal nuovo sovrano.

La belligeranza tra gentlemen è valida fino alla Amity Line che corre nell’Oceano Atlantico lungo il meridiano delle Azzorre, e al Tropico del Cancro. Oltre questi limiti, irrompe di nuovo la legge del più forte, secondo la quale il pirata ha diritto di possesso su qualunque cosa che il suo coraggio riesca a mettergli tra le mani. Nello stato di natura lo sterminio e la schiavitù non sono interdetti da nessuna forma di diritto né dai veti del common feeling civile.

3. La fine della guerra

La guerra è formalizzata da una dichiarazione tra Stati di pari legittimità, e si conclude con un trattato di pace nelle cui clausole è sempre prevista un’amnistia generale. Già nel 1932 è chiaro a Schmitt che questi istituti si sono incrinati, e che il declino è parallelo alla rimozione dallo Stato del monopolio sul politico. Lo Jus Publicum Europaeum appartiene al diritto, che a sua volta è iscritto nel nomos della terra, nell’insediamento, nell’organizzazione e nella suddivisione dei territori. Nella Seconda Guerra Mondiale lo scontro si è esteso agli spazi del mare e a quelli dell’aria, e ha coinvolto con i bombardamenti i civili e le loro proprietà. La frattura dal campo concettuale del conflitto classico tra nazioni europee è già sancito dall’appello del regime nazista ad una «guerra giusta» contro le etnie e le culture degenerate: il «nemico legittimo» è stato rimpiazzato da una motivazione escatologica per la chiamata alle armi – dalla lotta in difesa della porzione di umanità che incarna una «vita degna di essere vissuta», contro la contaminazione da parte delle razze decadute o minorate. Il mandato salvifico di una guerra che promette al rango eccellente dell’umanità un destino di dominio sul mondo trascende la dimensione del politico, e autorizza la violazione da parte della Germania della neutralità del Belgio e il disconoscimento dei trattati internazionali; a sua volta, la minaccia della barbarie nazifascista legittima la distruzione a tappeto delle città nemiche da parte degli Alleati. La guerra degli eserciti è terminata, comincia una nuova epoca di completa eliminazione fisica dell’avversario in quanto etnia, popolazione, classe, fazione terrorista, setta religiosa, nemica dell’umanità.

Nell’approfondimento del 1938 (Il concetto discriminatorio di guerra) Schmitt descrive le ambiguità che nella costituzione della Società delle Nazioni del 1919 hanno favorito la trasformazione – la fine – della guerra. L’organizzazione internazionale è sorta con l’obiettivo di impedire lo sviluppo di ogni conflitto futuro. Il primo errore è stato quello di convertire un istituto politico, qual era la guerra nell’ambito dello Jus Publicum Europaeum, in un crimine contro l’umanità: questo gesto sostituisce alla figura regolata del «nemico legittimo» un avversario che si inquadra come pirata, mostro, canaglia o terrorista, privo di qualunque inquadramento di diritto. L’Amity Line retrocede nel cuore del Vecchio Continente, senza più essere in grado di proteggere la civiltà dall’assalto dello stato di natura, con il carico di distruzione che la legge del più forte comporta.

In secondo luogo, la Società delle Nazioni si incarica di un mandato universale, sovranazionale, con un organismo però composto da Stati e dominato dai loro specifici interessi. L’effetto è che se la guerra non è più autorizzata, non sono formalizzabili i suoi confini di inizio e di termine, non è definito il suo statuto. Ogni conflitto degenera in guerriglia, le missioni di pace proteggono l’umanità sterminando i criminali casa per casa, sedando l’eversione internazionale con massacri di città e villaggi senza il veto della percezione di un limite. Come insegnano i supereroi, quando l’umanità è in pericolo diventa legittimo ogni mezzo per metterla in salvo.

L’ONU ha replicato le ambiguità della Società delle Nazioni e le ha estese a livello globale. Alla ragion di Stato è seguita la realpolitik nella versione di Kissinger, che non si fonda sul diritto ma sulla deterrenza, sull’equilibrio delle forze di distruzione globale e dell’informazione che le parti in causa dispongono sulla potenza di fuoco avversaria. La fluidità, priva di nomos, del mare e dell’aria stabilisce ora chi è il nemico, secondo l’opportunità decisa non dal politico, ma dall’economia e dai suoi attori. Le multinazionali dell’industria e della finanza, e ancor più i giganti di internet, non hanno collocazione territoriale, non sono interessati a nessun valore culturale locale, non sviluppano eredità storiche, perseguono un’innovazione che, in quanto programmaticamente disruptive, innesta ovunque e in ciascuno un oblio rivolto al futuro immediato, ad un avvenire senza passato e senza identità, che deve rivoluzionarsi ad ogni istante secondo l’aria che tira al momento. La patria globale ora ci vuole tutti consumatori, e secondo l’occasione e l’opportunità homines hominibus lupi.

Luci d’Inverno - Il ruolo della paura nello sviluppo delle bombe atomiche

1. Ingmar Bergman, il pescatore Jonas e la bomba cinese

Luci d’Inverno, 1963, uno dei più cupi e sintetici film di Bergman: il pescatore Jonas, personaggio secondario ma centrale per la sua funzione di catalizzatore del cambiamento morale, è ossessionato dalla paura della bomba atomica cinese. I tentativi maldestri del pastore protestante del villaggio non lo allontanano dal pensiero del suicidio, che compirà poco dopo: il suo gesto è paradossale, perché Jonas si toglie la vita per paura di essere vittima dell’ordigno nucleare.

Tuttavia, nel periodo di produzione del film, tra 1961 e 1963, la bomba cinese non è ancora stata realizzata. Il primo test è datato 16 ottobre 1964; in più, il governo di Pechino – nel giorno dell’esperimento - dichiara di non avere alcuna intenzione di usarla, di averla fatta solo per sottrarsi al ricatto nucleare delle potenze occidentali e sovietiche[1]; l’ordigno viene definito da Mao-Tse-Dong “tigre di carta” per sottolinearne il senso simbolico di deterrenza incrociata.

Il suicidio del pescatore Jonas risulta, perciò, paradossale ed emblematico del potere mobilitante che ha avuto e che ha ancora la bomba atomica.

Una delle fonti di questo potere mobilitante è proprio la paura, come quella del personaggio di Bergman, paura che ha favorito la nascita della prima bomba negli Stati Uniti, a Los Alamos, e che ne accompagna, come un fil rouge, la storia dal 1942 ad oggi.

Schopenhauer scriveva che la volontà di suicidarsi è in sé la più paradossale espressione della volontà di vivere; non il desiderio di una «non vita», ma di vivere diversamente. Quando ci assalgono la paura e il timore, noi non funzioniamo più come funzionavamo fino all’attimo prima. E quando ci assalgono, ciò che è stato prima e ciò che verrà sono come recisi, e siamo gettati in una punta di presente senza estensione. Una volta evitata la causa della nostra paura, procediamo alla ricostruzione, a rifarci l’idea del tempo trascorso: spieghiamo il perché di ciò che è passato, e di ciò che abbiamo fatto, ricostruendo in pari tempo piccoli schemi per il futuro, «la prossima volta sarà diverso, saprò cosa fare».

Ma se quel timore non passa, e se non passa perché sopra alle nostre teste gravita la spada di Damocle, allora non passa più nulla, e la paura diventa condizione, com’è la condizione atomica. Non è la paura dell’attimo ma la disperazione dell’inevitabile, «Dio, perché mi hai abbandonato?». Non c’è alcuna espressione di volontà - «bisogna vivere» dice il parrocco a Jonas, «ma perché bisogna vivere?» risponde quest’ultimo[2].

Neppure nel suicidio c’è volontà, l’atto drammatico non cambia alcunché - il parroco ripete la cerimonia, Martha torna ad amare chi non l’ha mai amata, ognuno è consegnato alla propria solitudine: le inquadrature di Bergman non ritagliano mai una scena di coppia, ma giustappongono due persone solitariamente insieme. In una pellicola quasi unicamente fatta di dialogo, ognuno parla senza un reale interlocutore: «Gesù ha patito una sofferenza più grande di quella fisica», dice il cappellano, reinterpretando il nuovo testamento, «per tre anni Gesù aveva parlato a quei discepoli […] quanto deve aver sofferto allora, sapendo che nessuno aveva capito niente».

2. Oppenheimer e la paura della bomba di Hitler

La fantomatica bomba atomica nazista è un pezzo importante dell’arazzo che fa da sfondo alla realizzazione e riuscita del Progetto Manhattan, alla creazione degli ordigni esplosi sopra Hiroshima e Nagasaki.

I primi esperimenti di fissione del nucleo dell’uranio vengono realizzati nella Germania nazista, nel 1938, da Otto Hahn e Fritz Strassmann e verificati dagli austriaci Lise Meitner e Otto Frisch; nel 1939, Szilard, Teller e Wigner, fisici ungheresi emigrati tra Gran Bretagna e Stati Uniti, convincono Albert Einstein a scrivere una lettera destinata alla Regina del Belgio per invitarla a non vendere l’uranio del Congo Belga a Hitler. La lettera viene poi letta al presidente americano Roosevelt, che comprende subito il rischio di una potentissima arma nucleare nelle mani di Hitler e fa sua l’idea – non espressa da Einstein – di avviare un programma militare nucleare alleato.

La presenza di Oppenheimer è determinante per la riuscita del progetto Manhattan, per la sua grande attitudine organizzativa e per la capacità che mostra nel tradurre[3] il progetto in termini convincenti per i diversi attori che vi devono partecipare. Ancora una volta la paura gioca un ruolo chiave: il fatto che Hitler e i nazisti arrivino ad avere la bomba per primi – e che, ovviamente, la possano usare per decidere la guerra a loro favore – è l’elemento di pressione di Oppenheimer per convincere i fisici meno motivati a lavorare in un programma di armamenti.

E, anche questa volta, c’è un paradosso: la paura è mal fondata perché i progetti nucleari tedeschi si erano persi in diversi rivoli tra loro in concorrenza e – forse – alcuni dei fisici rimasti in patria cercavano di boicottarli[4]. La bomba tedesca non era un pericolo concreto.

La bomba atomica è stata altro dal momento in cui fu possibile pensarla, è stata altro dal momento in cui qualcuno si accorse della fattibilità pratica. Rispetto ai drammi più recenti, noi tendiamo a ricostruire gli avvenienti con una ben ordinata successione intermezzata da spiegazioni “moraleggianti” che ne dovrebbero tenere insieme l’impalcatura. Si tenta, per esempio, di dare una spiegazione “quasi morale” o “tirannica e mefistofelica” delle intenzioni dell’una e dell’altra parte: trasformiamo il corso degli eventi nel risultato delle intenzioni di qualcuno, e tra queste andiamo in cerca di qualche capro espiatorio che giustifichi il corso degli avvenimenti e la loro sensatezza.

Ogni volta che è necessario ridurre la grandezza di ciò che ci sopravanza, e ci minaccia, torna a galla il capro espiatorio. È ciò che succede nella grande maggioranza delle ricostruzioni di ciò che è stata la bomba atomica; dal momento in cui è risultato chiaro che l’ordigno nucleare poteva davvero essere costruito, la paura è diventata condizionante. Di conseguenza, determinare quanto la paura abbia spinto l’una o l’altra parte ad attivarsi per la costruzione della bomba - un fatto forse più vicino alla ricostruzione storica - cede il passo all’analisi della condizione prodotta dalla possibilità stessa della sua realizzabilità. Cerchiamo la colpa di qualcuno per ridurre quest’irrevocabile condizione in una paura momentanea, perché nella colpa ben distribuita verso qualcuno ci convinciamo che eliminando la causa saremo capaci di evadere il nostro stato.

3. Ancora paura: la guerra fredda e oggi

La ricerca sull’uso militare del nucleare in Unione Sovietica inizia negli anni ’30, in parallelo con quella tedesca ma, allo stesso modo, inizialmente non viene perseguita in modo coordinato ed organizzato. La svolta interviene quando l’NKVD[5] entra in possesso di documenti britannici che parlano della possibilità di costruire bombe di potenza mille volte superiore a quelle tradizionali dello stesso peso. Anche nel caso sovietico fu una lettera – scritta dal fisico Georgji Flerov a Stalin – a smuovere l’interesse dei vertici e a decidere per un programma di sviluppo, sostenuto dal potente ministro Molotov[6].

Una lettera che mette paura a Stalin, paura – di nuovo – che i tedeschi e gli americani abbiano la bomba per primi. Paura che possa essere usata e che possa creare ulteriore squilibrio di potere. Paura confermata dall’annuncio sibillino di Truman a Stalin – durante la conferenza di Potsdam – del possesso di un'arma rivoluzionaria di straordinaria potenza.

Paura che genera altra paura: il 29 agosto 1949 i sovietici armano e fanno saltare con successo il “Primo raggio”, la loro prima bomba al plutonio.

Negli Stati Uniti la paura del nucleare militare sovietico diventa altissima negli anni sessanta, con lo sviluppo dell’arsenale russo, la crisi della Baia dei Porci, la costruzione delle basi di lancio di missili nucleari a Cuba da parte di Nikita Kruscev.

Sono gli anni dei rifugi anti-atomici fai-da-te. Molti americani si costruiscono in breve un rifugio nel giardino di casa e soprattutto fanno una gran scorta di cibo in scatola, per fronteggiare eventuali scarsità di risorse provocate da una guerra nucleare; il Governo US diffonde le istruzioni di comportamento in caso di attacco atomico con lo slogan “Duck and Cover”[7], campagna voluta da Truman, che dice di abbassarsi (duck) e cercare riparo (cover).

In Europa i rifugi esistono già in molti paesi, retaggio della seconda guerra mondiale e probabilmente inutili come Duck & Cover. Il caso della Svizzera è emblematico della paura che domina tutti: nel 1963 una legge federale impone che "I proprietari d’immobili sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi" (Legge Federale 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile, Camere Federali Svizzere, Articolo 46). La Federazione Svizzera dispone oggi di 360.000 bunker che dovrebbero riparare anche dalle radiazioni. In Italia, in caso di attacco a Roma, il governo si sarebbbe dovuto trasferire immediatamente nel rifugio del monte Soratte, a circa 40 chilometri dalla capitale, attrezzato appositamente in collaborazione con la NATO.

Poi, con la distensione, gli accordi di disarmo, le moratorie, il crollo dell’”Impero del male” sovietico, la paura si sopisce. Ma le armi nucleari sono lì, per fortuna mai utilizzate dal 1945, in Russia, negli Stati Uniti, in Cina, in Francia, in India, in Pakistan, in Corea del Nord, in Israele.

E almeno tre di questi paesi sono in guerra, oggi: la Russia, Israele, gli Stati Uniti – protagonisti come fornitori di armi anche in molte guerre locali. Altri paesi, come la Corea del Nord, alimentano un clima di ostilità a bassa intensità con gli stati limitrofi, e talvolta usano – in modo più o meno esplicito – la potenza nucleare come minaccia.

La paura si fa risentire: i sondaggi indicativi effettuati da due riviste italiane[8] mostrano che tra il 56% e l’80% degli intervistati ha paura di una escalation atomica in Ucraina; uno studio sistematizzato in Germania parla del 47% di intervistati seriamente preoccupati di una guerra nucleare.

Le armi atomiche sono ancora lì. Se già da tempo la filosofia Critica ha sostituito all’escatologia storica dal sapore cristiano una logica storica che premonisce il disastro e l’annichilamento[9], forse uno dei compiti del nostro tempo consiste nel tentare di concepire una via alternativa alla condanna senza espiazione della condizione atomica. Insomma, se già da tempo le classiche logiche della salvezza hanno perso il loro contenuto, è altrettanto vero che di fronte al disastro, o alla condizione disperata dell’atomica, la «storia della salvezza» si è riempita di nuovi contenuti, e preferisce, oggi, preannunciare il disastro come modo per «anticipare razionalmente» la propria fine. È un non-schema per la gestione del futuro: ridurre una minaccia troppo grande e di cui sembra impossibile intravedere la fine, anticipandone a parole il disastro e la realizzazione.

Le armi atomiche sono ancora lì. Dalle punte di selce che permettevano l’uccisione di uno a uno, siamo giunti alla pensabilità di una pletora di armi - e potremmo annoverare anche le armi chimiche e biologiche - che permettono l’uccisione uno-tutti. Ora bisognerà pensare perché - a discapito di ogni evidenza che sembra testimoniare uno sviluppo storico dell’autodistruzione - l’umanità non deve necessariamente essere votata all’annichilamento.

NOTE

[1] “La Cina ha fatto esplodere una bomba atomica […]ore il 16 ottobre 1964, portando così a termine con successo il suo primo test nucleare. Questo è un risultato importante del popolo cinese nella sua lotta per rafforzare la propria difesa nazionale e opporsi alla politica imperialista statunitense di ricatto nucleare e minacce nucleari. Difendersi è il diritto inalienabile di ogni stato sovrano. Salvaguardare la pace nel mondo è il compito comune di tutti i paesi amanti della pace. La Cina non può rimanere inattiva di fronte alle crescenti minacce nucleari degli Stati Uniti. La Cina sta conducendo test nucleari e sta sviluppando armi nucleari sotto costrizione. Il governo cinese ha costantemente sostenuto il divieto assoluto e la distruzione completa delle armi nucleari. Se ciò fosse stato ottenuto, la Cina non avrebbe dovuto sviluppare armi nucleari. Ma la nostra proposta ha incontrato resistenza ostinata da parte degli imperialisti statunitensi. Il governo cinese ha sottolineato molto tempo fa che il trattato sulla sospensione parziale dei test nucleari firmato a Mosca nel luglio 1963 da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica era una grande frode per ingannare il popolo del mondo, che era un tentativo consolidare il monopolio nucleare delle tre potenze nucleari e legare le mani di tutti i paesi amanti della pace, e che aveva aumentato, e non diminuito, la minaccia nucleare dell'imperialismo statunitense contro il popolo cinese e del mondo intero […] La bomba atomica è una tigre di carta. Questa famosa dichiarazione del presidente Mao Zedong è nota a tutti. Questa era la nostra visione in passato e questa è ancora la nostra visione attuale. La Cina sta sviluppando armi nucleari non perché crede nella loro onnipotenza né perché intende usarle. Al contrario, nello sviluppo di armi nucleari, l'obiettivo della Cina è di rompere il monopolio nucleare delle potenze nucleari ed eliminare le armi nucleari. Il governo cinese è fedele al marxismo-leninismo e all'internazionalismo proletario. Crediamo nelle persone. Sono le persone, e non le armi, a decidere l'esito di una guerra. Il destino della Cina è deciso dal popolo cinese, mentre il destino del mondo è deciso dal popolo del mondo, e non dalle armi nucleari. La Cina sta sviluppando armi nucleari per la difesa e per proteggere il popolo cinese dalle minacce statunitensi di lanciare una guerra nucleare. Il governo cinese dichiara solennemente che la Cina non sarà mai, in nessun momento o in nessuna circostanza, la prima a usare armi nucleari ... " https://it.alphahistory.com/chineserevolution/la-Cina-mette-alla-prova-l%27arma-atomica-1964/

[2] Luci d’inverno, Bergman I., 1963

[3] Si veda. Per i concetti di traduzione e di arruolamento, Latour B. (1987), Science in action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Londra: Harvard University Press.

[4] Tra questi sembra aver giocato una parte molto importante Werner Heisenberg; si veda ad esempio: https://www.tempi.it/heisenberg-fisico-tedesco-atomica-hitler/

[5] Il NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich del) era il Servizio di sicurezza sovietico, poi diventato – nel 1954 – KGB (Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti) Comitato per la sicurezza dello stato.

[6] Vjačeslav Michajlovič Molotov non era, come credono in molti, l’inventore della bomba incendiaria detta Molotov. “il loro nome viene dalla cosiddetta Guerra d’inverno, combattuta nel giro di pochi mesi tra l’Unione Sovietica e la Finlandia, che alla fine del 1939 si era opposta ai tentativi di espansione della Russia verso nord.

L’allora ministro degli Esteri sovietico, Vjačeslav Michajlovič Molotov, cercò di convincere i russi che il loro esercito non stesse bombardando la Finlandia, ma soltanto lanciando aiuti umanitari, con l’obiettivo di «liberare» il paese, con una retorica simile a quella utilizzata dalla propaganda putiniana per giustificare l’attuale invasione dell’Ucraina. I finlandesi soprannominarono scherzosamente questi aiuti «i cestini da picnic di Molotov» e per così dire decisero di ricambiare la cortesia lanciando centinaia di migliaia di «cocktail di Molotov» contro i sovietici, motivo per cui ancora oggi in inglese le molotov sono conosciute anche come “Molotov cocktail”. (https://www.ilpost.it/2022/03/26/bombe-molotov/)

[7] La campagna Duck and Cover è scimmiottata scherzosamente dai californiani che in caso di terremoto (the Big One che tutti temono ma che nessuno davvero paventa) suggeriscono il comportamento “Put your head between your legs and kiss your ass goodbye”, che si trova stampato sulle magliette souvenir.

[8] Money.it e ItaliaOggi, 2024

[9] (si vedano Horkheimer Eclisse della ragione, o Horkheimer e Adorno Dialettica dell’illuminismo, o ancora G. Anders, L’uomo è antiquato I e II)

Quando la pazienza è più produttiva della fretta - Sull’esistenza di un nuovo pianeta

La scorsa settimana alcuni quotidiani hanno dato la notizia di nuove prove statistiche che confermerebbero l’esistenza di un nuovo pianeta (il nono, dopo il declassamento di Plutone nel 2006), un corpo celeste grande tre volte la Terra che starebbe ai margini del sistema solare, oltre Nettuno. Infatti, girerebbe intorno al Sole proprio in un’orbita vicino Nettuno.

Il nuovo pianeta (chiamato X, intendendo la x come incognita), non è mai stato osservato direttamente, ma la sua esistenza si potrebbe desumere dalle orbite anomale di diversi oggetti celesti ai margini del Sistema solare. Almeno secondo quanto affermato dagli autori dello studio.

Le orbite anomale sono già servite in passato (a Galilei, Copernico, Keplero ecc.) come prove indirette, come indizi, elementi di una spiegazione plausibile. Ad esempio il pianeta Nettuno fu individuato seguendo le indicazioni del matematici britannico John Couch Adams e di quello francese Urbain Le Verrier, che basarono i loro calcoli su discrepanze delle orbite di Urano, Saturno e Giove.

A tutt’oggi l’ipotesi dell’esistenza del pianeta X non è ancora accettata dalla maggioranza degli astronomi, ma quest’ultimo studio sarebbe una forte prova a sostegno della sua presenza.

La notizia, per coloro che sono interessati alla sociologia della scienza, è interessante perché questa ipotesi circola da ben più di 100 anni. Infatti i primi studi sul pianeta nove risalgono alla fine dell’Ottocento e sono proseguiti per tutto il secolo scorso, ad esempio, con l'astronomo statunitense Percival Lowell (ai primi del Novecento). Nel 1915, nel suo osservatorio, furono registrate due deboli immagini di Plutone, ma esse non venero riconosciute come tali fino alla scoperta di Plutone, nel 1930. Ma non era il pianeta X.

Nel 2014 la NASA, mediante il suo programma di esplorazione Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE), escluse l'esistenza di un pianeta X.

Ora, invece, l’ipotesi torna a prendere quota.

D’altra parte, il fenomeno dei tempi lunghi, era già capitato con la conferma delle onde gravitazionali: il fisico statunitense Joseph Weber, come avevamo già visto in un altro post, aveva cominciato a lavorarci negli anni Sessanta senza che i suoi lavori venissero accettati come prova. Accettazione avvenuta solo recentemente, molti anni dopo la sua morte avvenuta nel 2000.

Fra le tante lezioni che si possono trarre, una è che la scienza debba essere “lenta”, un’attività meditata, attenta e riflessiva. Sempre più, invece, si vogliono prove subito, riscontri immediati, conferme veloci. Con scarsa tolleranza per ipotesi visionarie, ma con ancora poche prove. Ormai vige un modello di fare scienza che preferisce i temi noti, acquisiti e di moda, anziché quelli ignoti, potenzialmente rivoluzionari e più marginali.

In altre parole, si sta sempre più affermando una scienza “sveltina” (e la recente crescita esponenziale di pubblicazioni “veloci” ne è un indizio), che non si dà (e non prende) tempo per osservare con calma e in profondità i fenomeni e i loro esiti, anche nel medio e lungo periodo.

Un proverbio (non a caso) di origini orientali, riportato nella favola di Esopo La scrofa e la cagna, dice “la cagna frettolosa fa figli ciechi”.

Il pensiero meridiano, come ha evidenziato Franco Cassano Il pensiero meridiano (2005), l’ha poi trasformato in “A iatta prisciarola fa i iattareddi orbi” (in Sicilia) e “A gatta pe' jì 'e pressa, facette 'e figlie cecate” (a Napoli).

Bisognerebbe ricordarlo a Janine Small (responsabile Pfizer per i mercati internazionali), che il 10 ottobre 2022, al Parlamento Europeo, a una precisa domanda di un parlamentare su quali test erano stati fatti per affermare che chi avrebbe assunto il vaccino anti-covid non avrebbe trasmesso il virus ad altre persone (ricordiamoci che su questo assunto in Italia fu istituito la green pass, certificazione senza la quale una persona non poteva circolare liberamente perché potenziale diffonditrice del virus in quanto non vaccinata) rispose candidamente: "the vaccine has not been tested to prevent infection” (…) “there was no time” (…) “we had to move at the speed of science”.

Ecco, appunto… la velocità della scienza…

La bomba atomica sulle città – Le colpe

Dal 6 agosto 1945, giorno dello sgancio della prima bomba atomica sulla città di Hiroshima (380.000 abitanti prima della guerra, 250.000 al momento dell’esplosione atomica), l’umanità dibatte su una questione terribile.

Il bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki fu un’operazione legittima per mettere fine alla guerra? Ovvero, ci può essere una giustificazione etica nell’aver ucciso circa 200.000 persone a Hiroshima, in larga parte civili, e circa 80.000 a Nagasaki?

Gli Stati Uniti e gli Alleati hanno sempre sostenuto che quelle bombe erano l’unico mezzo per costringere il Giappone alla resa, quindi, secondo la loro ottica, in prospettiva sono servite a risparmiare la vita di decine di migliaia di soldati americani ed anche decine di migliaia di vite di militari e civili giapponesi.

Questo perché, altrimenti, l’unico mezzo per costringere alla capitolazione il Giappone sarebbe stato quello di invadere il suo territorio, così come fu necessario invadere la Germania nazista per mettere fine alla guerra in Europa.

Due cose sono certe nel racconto ufficiale americano: la prima, il Giappone non avrebbe capitolato senza un fatto eclatante che cambiasse completamente, non dico il rapporto di forze, ma proprio la concezione di quella guerra. Ed effettivamente la bomba atomica era, ed è stata, ciò che ha messo di fronte ad una situazione del tutto imprevista il Consiglio Supremo giapponese[1]. La seconda, i vertici militari americani prepararono diversi piani di invasione del Giappone e valutarono che sarebbero costati decine di migliaia di soldati morti.

Valutazione nata anche dall’esperienza della terribile battaglia di Okinawa (aprile – giugno 1945), prima invasione degli alleati sul suolo giapponese (arcipelago di isole a sud delle isole principali). Battaglia vinta ma che fu terribilmente cruenta, che costò la vita a circa 13.000 uomini tra perdite dell’esercito, marines e marinai, più un enorme dispendio di mezzi, e che fece capire agli americani come si sarebbero battuti i giapponesi dentro ai loro confini.

Quindi, se si segue il filo conduttore della narrazione USA e ragionando in un’ottica di mera contabilità di vite (essenzialmente americane), la decisione di Truman di sganciare le due bombe ebbe un senso razionale.

Ma in quella terribile estate del '45, la situazione militare e politica del conflitto nel Pacifico era realmente quella di un Giappone in ginocchio ma graniticamente deciso a non cessare i combattimenti e a versare tutto il proprio sangue e quanto più possibile del nemico, pur di non arrendersi e pur di respingere dal proprio (sacro) suolo l’invasore?

La risposta, come sempre, è complessa.

Che nel '45 il Giappone imperiale avesse ormai perso una guerra che aveva iniziato per primo, con fanatica sicurezza in sé stesso, e con l’attacco proditorio sferrato a Pearl Harbour contro la Marina Militare statunitense in assenza di una formale dichiarazione di guerra, era un dato di fatto.

A non voler guardare in faccia la realtà della situazione sul campo erano gli alti vertici militari, quegli stessi uomini che avevano giurato all’imperatore Hiroito che avrebbero spazzato gli americani dal Pacifico e avrebbero progressivamente imposto il dominio del Sol Levante su tutta l’Asia.

L’arrogante sicurezza della propria superiorità militare e, direi, anche antropologica, maturata con i successi militari espansionistici degli anni '30, annebbiò la lucidità di pensiero e la capacità di valutazione dei vertici giapponesi, che sottovalutarono – per loro tragicamente – la capacità di reazione degli Stati Uniti e la loro potenza industriale e militare.[2]

Ma che la guerra fosse persa era palese. La potentissima Marina Militare imperiale, orgoglio del Paese, distrutta dopo le disastrose battaglie navali delle Midway e Guadalcanal. L’esercito aveva subito perdite immense in uomini e materiali, ricacciato dai territori invasi nei primi anni di guerra e con molte forze allo sbando, isolate dai collegamenti con la madre patria. Anche l’aviazione era ormai quasi inesistente e, infine, l’interruzione dei rifornimenti di greggio e materie prime aggravava la situazione di un’industria bellica quasi completamente distrutta dai bombardamenti.

Inoltre, dal '44, tutte le principali città giapponesi e Tokyo in particolare furono bombardate sistematicamente e a più riprese dall’aviazione statunitense; il bombardamento più massiccio venne eseguito nel marzo del '45. Uno stormo di più di 300 bombardieri USA, armati di bombe incendiarie, scatenò un vero inferno di fuoco sulla capitale giapponese provocando circa 180.000 morti (pochi meno che a Hiroshima, molti più che a Nagasaki).[3]

La verità è che il Giappone era piegato e vinto e non tutti i vertici del Paese erano fanaticamente decisi a portare avanti la guerra fino al sacrificio totale.

In seno al Consiglio di Guerra lo scontro era molto aperto tra l’ala oltranzista e coloro che invece avevano compreso che una prosecuzione del conflitto avrebbe avuto l’unico risultato di trasformare il Giappone in un cumulo di macerie e milioni di morti.

Già nel luglio del '44, all’indomani della sconfitta alle Marianne, in Giappone cominciò a crearsi un movimento favorevole ad una resa negoziata; resa che all’epoca sarebbe stata ancora possibile. L’intransigenza dell’ala militarista rese impossibile un negoziato ufficiale, ma fu lo stesso imperatore Hiroito che ruppe gli indugi e, uscendo dal suo ruolo di lontananza quasi divina dalle contingenze concrete, cercò attraverso l’ex primo ministro Konoye, da sempre contrario alla guerra, di allacciare contatti diplomatici con gli Stati Uniti, con la mediazione sovietica e svizzera, per trovare una soluzione.

L’imperatore, dimostrandosi ben più saggio dei suoi vertici militari, uscì definitivamente dall’ombra e nell’aprile del '45 riuscì a far nominare primo ministro Kantaro Suzuki, uomo da sempre a lui vicino e da sempre contrario alla guerra. Il tentativo di allacciare rapporti diplomatici con gli Stati Uniti per una resa onorevole aumentarono, ma sempre in modo non ufficiale poiché la posizione del Consiglio di Guerra restava intransigentemente sulla continuazione del conflitto.

I sovietici in realtà non fecero assolutamente niente per favorire un contatto, facendo perdere ulteriore tempo all’ala pacifista del governo giapponese; in ogni caso lo stallo decisionale non si sbloccò.

Quando i vertici degli Alleati che avevano sconfitto il nazifascismo in Europa si riunirono a Postdam, nei pressi di Berlino, diramarono le condizioni di resa ufficiali per il Giappone. Condizioni che subito l’ala pacifista giapponese considerò come accettabili (non veniva stravolto l’assetto istituzionale del Paese). Ma ancora una volta il conflitto interno nel Consiglio provocò una reazione enigmatica.

Il comunicato di risposta diramato dal governo, in giapponese, affidava alla parola “mokosatsu” - particolarmente intraducibile nelle lingue occidentali - la rappresentazione della volontà giapponese. Concetto, mokosatsu, assolutamente ambiguo, che poteva voler dire anche “astensione da una decisione”. Negli Stati Uniti però non si provò a cercare una risposta più intellegibile e si determinò che quella parola andava interpretata come un respingimento delle condizioni di resa offerte dagli Alleati…

Dopo il successo dell’esperimento atomico a Almogordo, Truman ruppe gli indugi e di fronte alla prospettiva di dover combattere ancora a lungo per sconfiggere il Giappone, decise per l’utilizzo della bomba atomica.

C’è da dire ancora una cosa; pare che un gruppo degli scienziati che avevano lavorato allo sviluppo del Progetto Manhattan, loro stessi spaventati dalla potenza distruttiva della bomba, avessero chiesto al Presidente di poter organizzare una dimostrazione internazionale sulle conseguenze di una esplosione atomica. Truman non prese neppure in considerazione la questione.

Questa è la genesi storica degli avvenimenti che portarono alla decisone di sganciare le bombe atomiche sul Giappone.

Si intrecciano ragionamenti razionali su come preservare vite umane, fanatismo, desiderio di vendetta, equivoci, volontà di potenza e altri sentimenti molto umani, più nel male che nel bene. Restano due domande che credo non avranno mai risposte univoche.

È stata una decisione legittima? E chi, più di altri, ha le mani sporche di sangue?

NOTE

[1] Il Consiglio Supremo di guerra era un organo composto da: Primo ministro, Ministro degli esteri, Ministro dell’esercito, Ministro della marina, Capo di stato maggiore dell’esercito, Capo di stato maggiore della marina. A questo organo spettavano le decisioni sulla guerra, alle riunioni del Consiglio poteva partecipare l’imperatore.

[2] Interessante notare che il grande ammiraglio giapponese Yamamoto, ideatore (suo malgrado) dell’attacco a Pearl Harbour era stato uno dei pochissimi militari di altissimo livello contrario alla guerra con gli Stati Uniti. Li conosceva molto bene avendo fatto per anni l’addetto militare in America.

[3] Il generale Le May, responsabile militare (ma gli ordini erano politici) dei bombardamenti su Tokyo alla fine del conflitto disse “immagino che se gli Stati Uniti fossero stati sconfitti, io sarei stato processato come criminale di guerra”.

Ciò che nasce con buone intenzioni muore di cattive

Il processo di fissione nucleare fu definito con esattezza nel 1939. Probabilmente la vigilia della seconda guerra mondiale non offrì il contesto psicologico e sociale migliore per condurre quella scoperta rivoluzionaria su una strada pacifica, ma questa non deve essere una scusa.

La scelta di progettare la bomba atomica è stata appunto una scelta.

Nessun topo costruirebbe una trappola per topi. Gli esseri umani hanno da sempre concentrato i loro uomini migliori e i loro sforzi più importanti nell'inventare, costruire e far funzionare trappole per altri esseri umani.

Perché?

Ogni specie naturale vive un equilibrio che sarebbe immutabile se non per eventi naturali estremi e comunque esterni alla specie. Una parte in causa dell'equilibrio che lo rompe e lo ripristina, uguale o diverso.

L'uomo ignora qualsiasi forma di equilibrio esterno alla propria specie e rompe qualsiasi equilibrio sociale costruito dalla sua specie dopo un certo tempo.

Perché?

Le altre specie cosiddette dominanti hanno perso il proprio privilegio per cause esterne. Dalla notte dei tempi fino alla comparsa dell'uomo. Noi corrompiamo qualsiasi sistema naturale e sociale forse per darci un futuro. Ci vogliamo mettere in cima a qualsiasi piramide naturale o sociale perché è il posto più sicuro che possiamo immaginare.

Da lì sentiamo il controllo e vediamo il futuro. Finché le buone intenzioni dell'inizio ci suggeriscono qualcosa di diverso. Improvvisamente sentiamo che quella sicurezza non è abbastanza. Qualcosa ci supera, o soltanto ci sembra. E scatta inesorabile l'ennesima trappola per esseri umani costruita da esseri umani.

Il fenomeno che abbiamo innescato a quel punto ci supera. Diventa troppo grande per essere in possesso del singolo e ogni singolo inizia a sentirlo necessario nonostante estraneo a sé. Quindi estraneo a tutti e necessario per ciascuno. L'esigenza specifica e contingente oscura le conseguenze possibili di cui eravamo consapevoli fin dall'inizio. Ma è ormai un moto irrefrenabile, al punto in cui lo mettiamo in discussione già non ci rendiamo più conto o non siamo più in grado di connotare le forze che avevamo evocato e lo stanno conducendo.

Quando la trappola è pronta l'unica opzione è usarla. Ci mettiamo davanti alla valanga e pronunciamo la fatidica frase: Cosa Abbiamo Fatto Stavolta.

Stavolta finora ha sempre avuto un'altra volta. Viviamo un paradosso che ha bisogno di rinnovarsi costantemente per restare valido, e perpetriamo questo paradosso di cui sembra non possiamo più fare a meno. Lo rinnoviamo ogni volta come fosse l'unico futuro che siamo in grado di immaginare.

Achille cercava le battaglie per la gloria che lo attendeva inesorabile. Morì per una flebile lancia.

Ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi – L’inevitabile dimensione politica della scienza

PRECISAZIONI

Precisazione numero uno: la famosa frase “Now I am become death, the destroyer of worlds” non è stata coniata da Oppenheimer ma è presa dal testo Hindu Bhagavad-Gita, in un passo in cui Arjuna prega Krishna, incarnazione della divinità Vishnu, di rivelare la sua forma divina, “armata di molte armi”; quando Krishna-Vishnu si mostra a Arjuna, attribuisce a se stesso il modo d’essere di Kalah, divinità della morte[1].

Precisazione numero due: Robert Oppenheimer dichiarò – in una intervista del 1965 - di aver pensato a quel passo del Bhagavad-Gita il 16 luglio 1945, nel momento in cui vide la luce abbagliante e il fungo della prima esplosione atomica di test levarsi in cielo. Nel testo Hindu Arjuna paragona lo sfolgorio di Vishnu a “migliaia e migliaia di soli [che] sorgessero insieme nel cielo”.

Precisazione numero tre: quando Oppenheimer si attribuisce questo pensiero - nel 1965 - la parabola delle sue considerazioni morali sulla bomba – sulle bombe, compresa quella a idrogeno – ha compiuto il suo ampio arco e si è fermata in una posizione decisamente anti-militarista e contraria alla corsa agli armamenti nucleari.

CHI ERA ROBERT OPPENHEIMER? PERCHÉ NE PARLIAMO OGGI?

Julius Robert Oppenheimer nasce a New York nel 1904 e, dal 1922 (a 18 anni!) studia fisica a Harvard con P. W. Bridgman; a Cambridge, con E. Rutherford e J. Thomson; a Gottingen, con Max Born, suo supervisore di dottorato, dove conobbe e studiò con Heisenberg, Jordan, Dirac, Fermi e Teller; a Leiden con P. Ehrenfest; a Zurigo, con W. Pauli. Dal 1929 fu di nuovo negli Stati Uniti, alla Berkeley e al Caltech.

La sua attività scientifica fino al 1942 è proteiforme e lascia segni importanti sia sul versante teorico che su quello sperimentale della teoria quantistica e di alcuni aspetti dell’astrofisica. Pare che abbia la capacità di vedere i nessi tra lavoro sperimentale e lavoro teorico[2] e generare nuove idee per sviluppare teoria e applicazioni.

Nel 1942 – nonostante il suo vissuto politico di iscritto al Partito Comunista – il governo statunitense gli affida la direzione del Progetto Manhattan, con l’obiettivo dichiarato di realizzare la prima bomba a fissione nucleare.

Il progetto – guidato da Oppenheimer e che vedeva coinvolti i più importanti fisici di quei tempi - portò alla costruzione del primo ordigno di test – il gadget – fatto esplodere il 16 luglio 1945 nel deserto del New Mexico.

Poco meno di 15 giorni dopo, due bombe vere realizzate dal Progetto Manhattan e chiamate Little Boy e Fat Man distrussero le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, uccidendo istantaneamente più di 200.000 persone e ferendone gravemente altrettante, con effetti sulla salute di moltissimi altri, che ancora vengono curati dalla sanità giapponese.

Questi tre eventi segnarono il termine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dell’escalation degli armamenti nucleari in molte nazioni, armamenti che ancora oggi vengono irresponsabilmente sventolati come minaccia distruttiva e con atteggiamento di sfida in alcuni conflitti locali.

Parliamo di Robert Oppenheimer perché è l’uomo che ha organizzato e, con caparbia e genio, gestito il Progetto Manhattan.

Ne parliamo proprio ora perché nacque centoventi anni fa, il 22 aprile, e perché il film di Christopher Nolan, che ne racconta alcuni tratti della vita, dal dottorato a Cambridge nel 1926 al Premio Enrico Fermi nel 1963, ha appena vinto 7 Oscar, 5 Golden Globe e 7 premi Bafta. Proprio il film – molto ben documentato - di Nolan ci serve come punto di appoggio per raccontare Oppenheimer.

Ne parliamo anche perché Oppenheimer è un personaggio emblematico:

- è di confine tra l’immagine ideale della scienza neutrale e la realtà spesso disconosciuta della sua dimensione politica,

- è in bilico, altalenante, tra morale procedurale e morale sostanziale.

L’INEVITABILE POLITICITÀ DELLA FISICA

Nel 1942, Oppenheimer aderisce – stupito dal fatto di essere stato scelto dal governo a dispetto dei suoi modi spesso fuori dalle regole e del suo impegno politico di orientamento comunista – con determinazione e passione al Progetto Manhattan e realizza, guidando militari, civili e scienziati, la più imponente struttura teorica, sperimentale e applicativa che la fisica abbia mai visto: 130.000 persone coinvolte, 2 miliardi di dollari investiti, 3 anni di lavoro e una new town dedicata in cui scienziati, civili e militari convivono e lavorano confinati.

La sua motivazione sembra avere tre teste, come il cane Cerbero della teogonia di Esiodo.

La prima testa è la convinzione che la scienza sia un vettore di progresso, che abbia un carattere incrementale di continuo avanzamento verso la conoscenza più ampia e completa; il Progetto di realizzazione della Bomba, per Oppenheimer, rappresenta l’irripetibile opportunità di sviluppare conoscenza teorica e sperimentale con il più eccezionale gruppo di scienziati viventi e con risorse quasi illimitate.

La seconda testa è la visione del potenziale generativo di bene collettivo che Oppenheimer attribuisce alla scienza, in particolare alla fisica; ancora una volta, il Progetto Manhattan può, nella visione di Oppenheimer, permettere lo sviluppo di tecnologie e opportunità di grande importanza per l’umanità; nel corso delle lezioni Reith alla BBC, nel 1953, Oppenheimer dice:

«

il progresso della scienza non si arresterà finché ci saranno uomini. Sappiamo che il nostro lavoro è tanto un mezzo quanto un fine. Una grande scoperta appartiene al mondo della bellezza; e la nostra fede — la nostra quieta e insopprimibile fede - è che la conoscenza sia un bene in sé e per sé. Ma è anche uno strumento; è uno strumento per i nostri successori, che la useranno per indagare qualcos'altro e più profondamente; è uno strumento per la tecnologia, per le attività pratiche, e per il destino dell'uomo (Oppenheimer R., Scienza e pensiero comune, 2023, p. 91).

»

La terza testa della motivazione-Cerbero di Oppenheimer è l’apparente necessità di arrivare a fare la bomba prima dei nazisti, prima di Hitler; necessità amplificata dalle congetture strumentali, e poco documentate, sullo stato dell’arte dei fisici del Reich, ed evidenziata nel film di Nolan:

«Oppenheimer (a E. Lawrence)

Lo so bene qual è il fottuto progetto, Lawrence! Sappiamo tutti della lettera di Einstein e Szilard a Roosevelt. Lo avvertono che i tedeschi potrebbero fare la bomba. E io lo so cosa significa per i tedeschi avere la bomba» (Nolan C., Gadget – sceneggiatura finale di Oppenheimer, p. 42).

«Oppenheimer (al colonnello Groves)

State parlando di trasformare la teoria in una vera e propria arma più rapidamente dei Nazisti» (Cit. p. 51).

In queste tre posizioni contestuali si mostra il carattere di confine di Oppenheimer.

All’inizio del progetto – coglie il carattere inevitabilmente politico della scienza: è uno strumento di progresso che non si pone in modo neutrale e serve obiettivi etici[3] e politici, con un innegabile valore morale, sconfiggere il male, rappresentato da Adolf Hitler e dai nazisti.

Nel corso del progetto, di fronte alle obiezioni morali di scienziati e amici che intravedono il pericolo rappresentato dall’enorme potere distruttivo della Bomba e dubitano della moralità del loro ruolo nella realizzazione, la risposta di Oppenheimer è di confine: da un lato fa leva sul valore morale della sconfitta di Hitler; dall’altro, si affida all’ideale di neutralità della scienza, dei cui potenziali effetti negativi lo scienziato non si deve occupare; l’uso corretto e moralmente accettabile dei risultati della ricerca e applicazione scientifica è un problema della politica, non della comunità scientifica: «come dovrebbe fare Truman a rassicurare il popolo americano? » gli chiede L. Strauss e Oppenheimer risponde: «Limitando la diffusione delle armi atomiche attraverso il controllo internazionale dell’energia nucleare» (Cit. p. 107-108).

Al momento dell’esplosione – narra lui stesso – ha l’intuizione di stampo Hindu del suo carattere di distruttore di mondi.

Infine, al termine della guerra – la cui fine è attribuita alla bomba realizzata da Oppenheimer e dai suoi colleghi di Los Alamos, alla distruzione “dimostrativa” delle due città giapponesi e alle più di 400.000 vittime tra morti e feriti – viene travolto dalla responsabilità del massacro che ha contribuito a compiere.

IL PERICOLO DELLA MORALE PROCEDURALE

Un’etica formale, o procedurale, «giudica la moralità di un’azione non prendendo in considerazione scopi o conseguenze, ma solo la conformità dell’azione alla legge», a obiettivi predefiniti, per esempio, da una disciplina professionale o da un programma politico.

Differentemente, l’etica sostanziale identifica i principi morali

«

prendendo in considerazione scopi o conseguenze, […] in cui la legge morale non può essere separata dal particolare (le inclinazioni, gli scopi, le situazioni pratiche) perché è solo dalla loro sintesi che nascono i concreti doveri e le reali azioni morali (Heller A., Per un’antropologia della modernità, 2009, pp. 54-71).

»

Arrivare ad avere la bomba prima dei nazisti è una azione e un dovere morale perché incarna il principio sostanziale di evitare di mettere in mano ad un capo di stato ritenuto folle e capace di tutto, qual è Hitler, un’arma che può distruggere intere nazioni.

È questo principio morale che Oppenheimer usa come traduzione per reclutare gli scienziati nel Progetto Manhattan.