Sono diventato Morte, il distruttore di mondi

Quando J. Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, vide esplodere il primo ordigno nucleare nel deserto del New Mexico il 16 luglio 1945, non esultò. Non parlò di successo, né di trionfo. Pensò invece a un verso antico della Bhagavad Gita: “Sono diventato Morte, il distruttore di mondi.”

La frase cita parte del verso 32 capitolo 11 della Gita, uno dei testi fondamentali della spiritualità indiana : “Io sono il Tempo (Kāla), il grande distruttore dei mondi, e sono venuto per annientare queste genti. Anche senza di te, tutti i soldati schierati moriranno.”

Nella Gita, il principe guerriero Arjuna si trova sul campo di battaglia di Kurukshetra, tormentato all’idea di dover combattere contro parenti, amici e maestri. Il suo auriga è Krishna, che è in realtà una manifestazione divina che, per convincerlo a combattere, gli mostra la sua forma cosmica, una visione terrificante e sublime della divinità in tutta la sua potenza. Krishna dice ad Arjuna che il suo intervento è inevitabile, perché l'ordine cosmico va comunque avanti. Arjuna non è l’agente del destino: è solo uno strumento del dharma, dell’ordine cosmico.

Nel testo sacro la “Morte” o “Tempo” simboleggia il movimento inevitabile dell’universo, oltre il bene e il male umano; quindi, la frase non è una celebrazione della distruzione, ma una riflessione sul destino, sul ruolo dell’individuo, e sul fatto che la volontà divina (o il corso del tempo) trascende il volere umano.

Quando, dopo il test nucleare, Oppenheimer cita questa frase, la decontestualizza parzialmente, ma in modo molto significativo: lo scienziato si identifica non con Krishna, ma con l’atto distruttivo stesso, con la bomba.

Egli dice: “ho partecipato a un atto che cambia per sempre il corso del mondo e di cui ora sono consapevole. Abbiamo forse superato un limite che dovevamo tenere all'orizzonte?”. È una forma di shock esistenziale e morale: ha creato qualcosa che trascende il controllo umano, come il tempo o la morte.

Quella frase non è solo un riflesso personale di turbamento, ma il simbolo di un dilemma che attraversa tutta la storia moderna, la tensione tra il progresso e il darsi dei limiti. In essa si concentra la domanda che ogni società avanzata deve porsi: fino a che punto possiamo spingerci nella ricerca, senza compromettere ciò che ci rende umani?

La tecnoscienza è uno degli strumenti più potenti mai sviluppati dall’umanità. Gli strumenti che ne sono emanazione ci hanno permesso di sconfiggere malattie, esplorare l’universo, connettere continenti e prolungare la vita. Ma ogni nuova frontiera porta con sé un potenziale di meraviglia e di disastro. La meraviglia è irresistibile, ci chiama e ci muove; la consapevolezza di dove andremo, rispondendo alla chiamata, arriva solo dopo.

Nel caso della bomba atomica, la scoperta della fissione nucleare — una conquista intellettuale straordinaria — fu tradotta in una tecnologia di distruzione totale.

È qui che nasce la controversia: la scienza deve essere giudicata per la conoscenza che produce o per l’uso che se ne fa? O, più radicalmente, è possibile separare la ricerca pura dalle sue applicazioni concrete?

Sponsorizzare il progresso scientifico sembra essere giusto e necessario. A nostro avviso, fermarlo sarebbe come spegnere il fuoco per paura che bruci: sarebbe negare il potenziale del pensiero umano. Tuttavia, la fede cieca nella neutralità della scienza è pericolosa. La storia ha mostrato che non tutto ciò che può essere fatto, deve essere fatto. E lo ha mostrato con chiarezza molte volte. Ma la voce della meraviglia è irresistibile.

Oggi, le sfide si ripresentano in forme nuove: intelligenza artificiale, ingegneria genetica, manipolazione climatica, automazione militare. Anche qui la scienza offre strumenti di potere, ma chi decide come usarli? E chi ne sopporta le conseguenze?

Promuovere la ricerca senza interrogarsi sulle sue implicazioni etiche equivale a sponsorizzare la hybris umana che pretende di dominare la natura e il destino, dimenticando i propri limiti.

Il caso Oppenheimer è paradigmatico. Egli non era un folle né un cinico. Era un uomo colto, brillante, consapevole. Ma fu catturato dalla logica del tempo: la corsa contro i nazisti, la pressione politica, il desiderio di riuscire. Quando la bomba fu pronta, non c’era più spazio per fermarsi a riflettere. Da allora, si è discusso a lungo su cosa avrebbe potuto o dovuto fare; ma la domanda non riguarda solo lui, bensì tutti noi.

La scienza non avanza da sola. È parte di una rete fatta di governi, finanziamenti, opinione pubblica, interessi. Se vogliamo un progresso che non ci conduca alla rovina, dobbiamo creare una cultura della responsabilità condivisa. Dobbiamo stabilire come società estesa qual è la soglia del possibile e il confine dell'ammissibile.

“Sono diventato Morte, il distruttore di mondi.”

Non è una frase contro il progresso scientifico. È un avvertimento sulla necessità di non separare mai la conoscenza dalla saggezza, di non confondere la neutralità degli strumenti con l’innocenza dei fini.

I metodi sono neutrali, gli effetti non lo sono. Ogni nuova scoperta di impatto sociale ci avvicina a soglie irreversibili; confini oggi solo ipotizzati che improvvisamente vengono superati e socializzati. Per questo la riflessione critica deve precedere e non seguire l’applicazione tecnologica. Il futuro non si decide con le risposte giuste o sbagliate, ma ponendo le domande che richiedono quelle risposte prima di agire.

La neutralità degli strumenti non esiste.

Perché parlare su Controversie del Nobel per l'Economia 2025?

Ci sono almeno due buone ragioni: la prima è che l'economia pretende – e ci riesce - di essere considerata una scienza. E, in quanto scienza, di poter descrivere dei fenomeni, di saperli spiegare e di generare teorie in grado di predire con buona approssimazione come evolveranno i fenomeni di cui si occupa.

I fenomeni sono, in questo caso, quelli macro-economici, su larga scala, come il comportamento aggregato di consumatori e imprese, le politiche economiche di un intero paese o sovranazionali, la crescita economica, l'occupazione e l’andamento dei prezzi1.

Le predizioni possono essere anche volte a formulare indicazioni sulle politiche economiche volte a incrementare la ricchezza delle nazioni nel lungo termine.

La seconda buona ragione per cui parlare di questo Nobel è che l’assegnazione di quest’anno si inquadra all'interno di una storica controversia dell'economia politica: quella tra il modello di J. A. Shumpeter, che attribuisce all’innovazione, tecnica o tecnologica, i salti evolutivi dell'economia e della civiltà, e il modello cosiddetto “commerciale”, ossia quello che ritiene che siano le variazioni della domanda di merci e di servizi2 a guidare l'evoluzione dell'economia.

Come negli sceneggiati3 del Tenente Colombo sveliamo subito chi è l’assassino: il Comitato del Nobel per l’Economia “fa vincere” il modello di Shumpeter, e premia dei ricercatori - economisti e storici dell’economia - che rintracciano nell’innovazione tecnologica le variazioni delle condizioni socio-economiche e che sostengono che l’evoluzione tecnologica - in particolare quella dell'intelligenza artificiale - sarà il più grande vettore di cambiamento economico dei prossimi anni.

PREMIATI E MOTIVAZIONI

I tre ricercatori premiati dall’Accademia delle Scienze svedese sono Joel Mokyr4, Philippe Aghion5 and Peter Howitt6, per

- «aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione»7 dalla rivoluzione industriale in poi,

- «aver identificato i prerequisiti per una crescita sostenuta e continuativa attraverso il progresso tecnologico», quali, per esempio, il fenomeno della rivoluzione industriale e la presenza nella società di una forte apertura a nuove idee e al cambiamento;

- infine, per «la teoria della crescita sostenuta e continuativa attraverso la distruzione creatrice», supportata da un modello matematico che spiega «ciò che viene chiamato distruzione creatrice: quando un nuovo e migliore prodotto entra nel mercato, le aziende che vendono i prodotti più vecchi ne risultano perdenti. L’innovazione rappresenta qualcosa di nuovo e quindi è creativa. Tuttavia, è anche distruttiva, poiché l’azienda la cui tecnologia diventa obsoleta viene superata dalla concorrenza.»

ALTRE CONTROVERSIE IMPLICITE

Le motivazioni del Nobel sottendono almeno altre quattro controversie.

La prima è quella sul legame tra crescita e benessere. Sembra fuori di dubbio che – in generale - migliori condizioni economiche siano portatrici di maggiore benessere; si pensi, ad esempio, alle condizioni di vita degli abitanti dei Sassi di Matera negli anni ’60, migliorate drammaticamente dagli interventi economici dello Stato italiano negli anni successivi. Tuttavia, che «una crescita economica sostenuta generi [sempre] migliori standard di esistenza, di salute e di qualità della vita per le persone in tutto il mondo» è argomento ancora fortemente dibattuto e fonte di numerose controversie. Ad esempio, se ci si focalizza sulla crescita delle regioni del blocco nord-occidentale del mondo, e la si confronta con gli standard di salute e di qualità della vita del sud dello stesso mondo possono sorgere dei dubbi. Lo stesso vale – senza fare del pauperismo o del bucolicismo - se si paragona la qualità della vita di un piccolo agricoltore dell’appennino centrale con quella di un impiegato della cintura industriale di Milano. È certo che la crescita sia sempre migliore della stasi?

La seconda controversia riguarda la neutralità dello sviluppo tecnologico. Ne abbiamo parlato molto su questa rivista, ed è abbastanza evidente che lo sviluppo tecnologico – che il Comitato Nobel etichetta così: «La tecnologia avanza rapidamente e ha effetti rilevanti su tutti noi, con nuovi prodotti e nuovi processi di produzione che si susseguono e si rimpiazzano l’uno con l’altro in un ciclo senza fine» possa, sì, essere un vettore di crescita economica ma – nello stesso tempo - non sia la panacea di tutti i mali né garantisca la continuità ad libitum della crescita economica. Questo nesso funziona solo – temiamo - se si aderisce all’idea dell’accelerazionismo tecnologico.

La terza controversia è molto più sottile e l’ha ben focalizzata un redattore del quotidiano Il Post, commentando le ricerche dei tre premiati, i quali «sottolineano che l’innovazione, proprio per il processo di distruzione creativa, crea vincitori e sconfitti: non solo a livello di aziende, con alcune che prosperano e altre che falliscono, ma anche a livello di lavoratori, con alcuni che per forza di cose perderanno il lavoro e faranno fatica a ricollocarsi.» L’errore da evitare – dicono i neo-Nobel - è di «impuntarsi a mantenerli dove non c’è più bisogno di loro, disincentivando così l’innovazione: significa proteggere i lavoratori e non i posti di lavoro». Ecco la controversia: l’economia deve salvaguardare i posti di lavoro, ossia il numero di potenziali occupati, la possibilità di collocare al lavoro – anche domani o dopodomani – un lavoratore più adeguato ai tempi, oppure deve salvaguardare i lavoratori di oggi, quelli che la nuova tecnologia mette fuori gioco?

La quarta controversia è quella dello statuto di scientificità dell’economia, della sua capacità descrittiva e predittiva, che dovrebbe includere, a titolo di esempio, i concetti di prova, di ripetibilità degli esperimenti, di confutazione delle teorie;

POSIZIONI DEL COMITATO E DEI PREMIATI

Pare che su queste controversie i ricercatori e l’Accademia svedese abbiano preso delle posizioni abbastanza precise:

- tra i modelli shumpeteriano e della domanda, danno per vincente il primo, l’abbiamo svelato prima;

- sul legame tra crescita e benessere, è evidente che non hanno dubbi, una maggiore crescita economica è fautrice di maggiore benessere e se questa crescita è sostenuta e continuativa, il benessere non può che aumentare, per tutti;

- sulla neutralità dello sviluppo tecnologico, pur allineandosi alle doverose preoccupazioni dei tre ricercatori, l’Accademia sembra proprio prendere la via dell’accelerazionismo, ritenuto «il fondamento per una crescita sostenuta, che» vale la pena di ripeterlo, «produce un migliore standard di esistenza, salute e qualità della vita per tutte le persone del mondo».

- Sulla missione sociale dell’economia, sul conflitto tra sviluppo delle tecniche e salvaguardia dei lavoratori, l’Accademia sembra propendere per lo sviluppo, e per la salvaguardia quantitativa dei posti di lavoro, e non per quella qualitativa di questi posti di lavoro, hic et nunc.

ISTANZE MORALI E SCALE DI VALORI

Gli Autori delle ricerche e l’Accademia hanno espresso delle scale di valori che sostengono le posizioni appena citate. Proviamo a sintetizzarle al massimo.

La crescita economica è un valore superiore alla stasi, alla permanenza dello stato delle cose, alla stagnazione (parole percepita negativamente da chiunque) «che era la norma in quasi tutta la storia umana […] fatto salvo per qualche scoperta qua e là che solo a volte ha generato dei miglioramenti nei redditi e nelle condizioni di vita». Secondo questa prospettiva, il quadro dell’esistenza umana dalle civiltà minoiche fino a metà dell’800 sembra peggio di un girone infernale. Ne siamo certi?

Per l’Accademia e per i premiati del 2025, lo sviluppo tecnologico è un valore morale in sé ed è certamente superiore alla stabilizzazione. Non ha connotazioni negative, è neutrale, è migliore del non-sviluppo. Gli eventuali effetti indesiderati sono un problema delle istituzioni che ne devono governare l’applicazione e la gestione. E «se la distruzione creativa crea conflitti questi vanno gestiti in maniera costruttiva, altrimenti l’innovazione sarà bloccata».

È anche interessante l’istanza di valore che emerge dalla sintesi dei paper dei tre ricercatori resa pubblica dal comitato: l’affermazione delle tesi economiche – che sono in linea con il pensiero del tecno-sviluppo mainstream sostenuto dalle grandi corporation – prevale sulla scientificità dell’argomentazione; non sembra esserci traccia di confronto con la teoria della domanda, né tantomeno con teorie contrarie come – ad esempio – quella di Von Neumann, che teorizza, con un elegante modello matematico, che la crescita economica sostenuta è favorita dalla stasi tecnologica.

In ultimo, tra i posti di lavoro – elemento quantitativo – e gli individui occupati, senza dubbio, per economisti laureati e comitato, hanno più valore i posti di lavoro.

Con buona pace dei lavoratori resi obsoleti oggi, che ringraziano i ricercatori e l’Accademia delle Scienze svedese.

NOTE:

1 Cfr: Wikipedia, voce macroeconomia; Unicusano, Macroeconomia

2 Un esempio non del tutto ortodosso di questo punto di vista è espresso da D. Graber nel suo Debito, I primi 5000 anni, Il Saggiatore, 2011

3 Sceneggiato è un termine desueto, da boomer. Nel tempo siamo passati a telefilm e oggi si parla di serie. Tema da analizzare prossimamente perché molto probabilmente legato ad un fattore di evoluzione tecnologica.

4 Joel Mokyr, Northwestern University, Evanston, IL, USA, Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University, Israel;

5 Philippe Aghion, Collège de France and INSEAD, Paris, France, The London School of Economics and Political Science, UK

6 Peter Howitt, Brown University, Providence, RI, USA

7 Le citazioni in corsivo sono tratte dalle motivazioni del Nobel, in Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2025, Press Release, 13 October 2025

L’orologio dell’apocalisse e il pericolo della guerra atomica

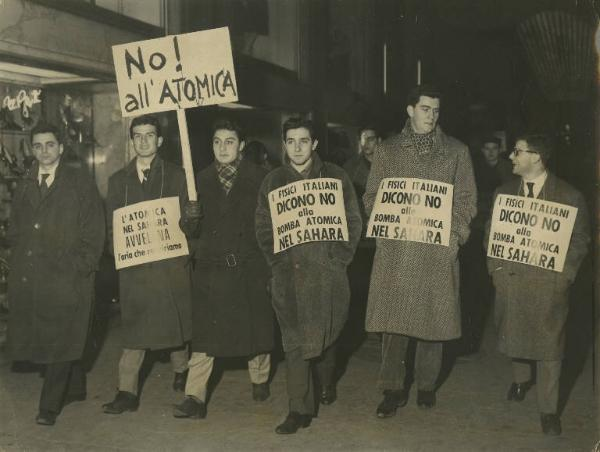

Roberto Fieschi (classe 1928), professore emerito dell’Università di Parma, è un fisico italiano e insieme a figure come Angelo Baracca (scomparso due anni fa) è stato fin dagli anni Sessanta, e ancora oggi, un campione della lotta per la pace e contro la proliferazione delle armi nucleari. È autore di numerosi libri, tra i quali segnaliamo l’importante Macchine da guerra. Gli scienziati e le armi, insieme a C. Paris De Renzi (Einaudi, 1995) e, recentissima, una Breve storia della bomba. La nascita delle armi nucleari 1938-1955, Fiorenzo Albani Editore, 2023.

L'articolo ci è stato cortesemente concesso da "Ideeinformazione" che l'ha pubblicato a marzo di quest'anno.

dal Amico di lunga data di Piero Basso e del collettivo Ideeinformazione, ci ha inviato questo articolo (pubblicato anche sulla rivista online “Striscia rossa”), che volentieri proponiamo ai nostri lettori

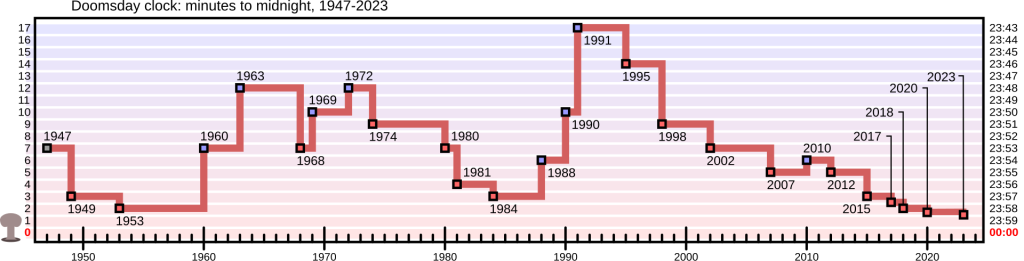

Il Bulletin of the Atomic Scientists è stato fondato nel 1945, dopo il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, da scienziati che avevano contribuito a sviluppare le prime armi atomiche nel Progetto Manhattan. Obiettivo: informare sui pericoli di una guerra atomica. Per descriverne il rischio, il Bulletin inventò l’Orologio dell’apocalisse (Doomsday Clock – 1947), orologio metaforico che misura il pericolo di un’ipotetica fine del mondo a cui l’umanità è sottoposta: la mezzanotte simboleggia l’apocalisse, i minuti precedenti rappresentano la distanza ipotetica da tale evento. La posizione originale, nel 1947, era di sette minuti alla mezzanotte.

Il Clock trasmette le minacce all’umanità e al pianeta ed è diventato un indicatore universalmente riconosciuto della vulnerabilità del mondo alla catastrofe globale causata dalle tecnologie create dall’uomo.

Il Doomsday Clock viene impostato ogni anno, consultando anche vari premi Nobel.

La lancetta dei minuti dell’Orologio venne spostato verso mezzanotte per la prima volta nel 1949, in seguito al test nucleare sovietico.

Nel corso degli anni, a fronte dell’evoluzione della situazione mondiale, l’orologio si è allontanato o avvicinato alla mezzanotte; il momento di minor pericolo si è avuto nel 1991 alla fine della guerra fredda (17 minuti) per poi via via aggravarsi negli anni successivi fino a raggiungere nel 2023 l’estremamente pericolosa distanza di soli 90 secondi.

L’immagine mostra l’evoluzione delle indicazioni del Clock.

2025 – DICHIARAZIONE DELL’OROLOGIO: MANCANO SOLO 89 SECONDI ALLA MEZZANOTTE. E’ IL MOMENTO PIÙ VICINO ALL’APOCALISSE CHE CI SIA MAI STATO.

Dall’ultimo Bollettino del Consiglio per la scienza e la sicurezza degli scienziati atomici:

“Nel 2024, l’umanità si è avvicinata sempre di più alla catastrofe. Le tendenze che hanno profondamente preoccupato lo Science and Security Board sono continuate e, nonostante i segnali inequivocabili di pericolo, i leader nazionali e le loro società non sono riusciti a fare ciò che era necessario per cambiare rotta.

Di conseguenza, ora spostiamo l’Orologio dell’apocalisse da 90 a 89 secondi alla mezzanotte, il momento più vicino alla catastrofe che ci sia mai stato. La nostra fervente speranza è che i leader riconoscano la difficile situazione esistenziale del mondo e adottino misure coraggiose per ridurre le minacce poste dalle armi nucleari, dal cambiamento climatico e dal potenziale uso improprio della scienza biologica e di una varietà di tecnologie emergenti.

Spostando l’Orologio di un secondo più vicino alla mezzanotte, inviamo un segnale forte: poiché il mondo è già pericolosamente vicino al precipizio, uno spostamento anche di un solo secondo dovrebbe essere interpretato come un’indicazione di pericolo estremo e un avvertimento inequivocabile che ogni ritardo nell’inversione di rotta aumenta la probabilità di un disastro globale.

Continuare ciecamente nel percorso attuale è una forma di follia. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno il potere collettivo di distruggere la civiltà. Questi tre paesi hanno la responsabilità primaria di salvare il mondo dall’orlo del baratro, e possono farlo se i loro leader avviano seriamente discussioni in buona fede sulle minacce globali. Nonostante i loro profondi disaccordi, dovrebbero fare quel primo passo senza indugio. Il mondo dipende da un’azione immediata.

Mancano 89 secondi a mezzanotte.”

VEDIAMO I PRINCIPALI AVVENIMENTI CHE GIUSTIFICANO L’ALLARME DEL BULLETIN.

La guerra in Ucraina potrebbe diventare nucleare in qualsiasi momento a causa di una decisione avventata o per un incidente o un errore di calcolo; Vladimir Putin ha minacciato l’Occidente di usare le armi nucleari “in risposta alla guerra della Nato”. La Russia ha cambiato la dottrina nucleare: potrà usare l’arma atomica per difendersi, anche quando dovesse essere minacciata da un Paese non nucleare ma appoggiato da un Paese nucleare (prima d’ora l’impiego della bomba nucleare era ammesso solo come risposta a un attacco con armi nucleari o di distruzione di massa). Armi nucleari tattiche russe sono state installate in Bielorussia, le trattative per il controllo e la riduzione delle armi nucleari (Trattato New Start) sono arenate; la Duma russa ha votato per ritirare la ratifica del Trattato di messa al bando totale degli esperimenti nucleari; l’Iran continua ad aumentare le proprie scorte di uranio altamente arricchito. L’arsenale nucleare cinese è cresciuto fino a circa 600 testate; gli Stati Uniti sono impegnati nella modernizzazione nucleare più costosa al mondo.

La guerra in Medio Oriente minaccia di estendersi; in questi ultimi giorni Donald Trump è arrivato a sostenere “Gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza, un controllo a lungo termine che porterà stabilità al Medio Oriente… i palestinesi devono lasciare Gaza e vivere in altri Paesi in pace.” Vuole espellere 1.700.000 persone dalla loro terra: questa si chiama pulizia etnica.

Ci auguriamo che le minacce di Putin siano un bluff, anche perché l’impiego di bombe atomiche tattiche su un fronte molto esteso, con bassa densità di uomini e mezzi bellici, sarebbe poco efficace. Tuttavia il segnale è allarmante.

L’unica iniziativa di controllo delle armi nucleari è stata la proposta della Cina: estendere un trattato sul reciproco non-uso-per-primi di armi nucleari; proposta che non ha ricevuto risposta. Nell’ottobre 2024, Sun Xiaobo (direttore del Dipartimento per il controllo degli armamenti del Ministero degli affari esteri della Cina) ha affermato al dibattito generale della Prima commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Gli stati dotati di armi nucleari dovrebbero negoziare e concludere un trattato sul reciproco non-primo-utilizzo delle armi nucleari o rilasciare una dichiarazione politica al riguardo, al fine di prevenire la corsa agli armamenti nucleari e ridurre i rischi strategici”. Queste aperture al “no-primo-utilizzo”, tuttavia, non hanno ricevuto risposta dagli altri quattro membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

COME RIPORTARE INDIETRO L’OROLOGIO

Lo scopo del Doomsday Clock è quello di avviare una conversazione sui rischi prima che sia troppo tardi. Continuare ciecamente sul percorso attuale è una forma di follia. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia nonostante i loro profondi disaccordi hanno la responsabilità primaria di salvare il mondo dall’orlo del baratro.

E NOI, POSSIAMO DARE UN NOSTRO CONTRIBUTO ALLA DISTENSIONE E ALLA SICUREZZA?

Si deve trovare il modo di rendere consapevoli i governi, a cominciare dal nostro, del rischio derivante dagli arsenali di armi nucleari.

A Roma alcuni europarlamentari insieme a rappresentanti di alcune associazioni (inclusa RUniPace) si sono riuniti per delineare una strategia comune per la pace e il disarmo.

Il gruppo No-first-Use Global ha diffuso l’appello in cui si sottolinea che i governi sono sorprendentemente non preoccupati (unconcerned) dal rischio di una guerra nucleare. Un primo passo per ridurre tale rischio sarebbe l’adozione di una politica del non primo uso dell’arma atomica (NFU).

Già nel 2021 l’Unione scienziati per il disarmo (USPID) aveva lanciato un appello al Parlamento italiano a favore del concetto di NFU.

Un gruppo di giornalisti ha lanciato un appello: alla radio e in TV i pacifisti sono sistematicamente assenti. Facciamo sentire la voce della pace nei dibattiti!.

Ma nel complesso le reazioni della società e della politica sono scarse.

La controversia sulla Commissione Vaccini in Italia e il suo contraltare in USA

Il 6 agosto scorso, il Ministro della Salute italiano - Orazio Schillaci – nomina i membri del Nitag (National Immunization Technical Advisory Group, in coerenza con quanto definito dalla Organizzazione Mondiale della Salute). Di fatto un organismo che sostituisce la commissione vaccini del Governo.

I membri del NITAG sono 22 (qui l’elenco dei nomi e la funzione dell’organismo); 17 sono laureati in medicina, 2 in scienze infermieristiche e ostetriche, 2 in biologia e 1 in sociologia; 11 insegnano o hanno insegnato in università, 12 ricoprono cariche pubbliche – dalle dirigenze di unità medico sanitarie locali e nazionali a incarichi all’Istituto Superiore della Sanità.

Tra questi, ci sono 2 medici – un pediatra e un patologo, entrambi che insegnano o hanno insegnato in università – che hanno espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche vaccinali. Uno di loro è un pediatra ospedaliero, specializzato in pediatria preventiva e membro di una commissione vaccinale provinciale; l’altro è specializzato in ematologia, ha insegnato patologia generale all’Università di Verona, è autore di più di 100 pubblicazioni su PubMed, con 9767 citazioni e un indice h pari a 55.

Alla nomina nel NITAG di questi due membri con posizioni critiche sulla attuale politica vaccinale esplodono reazioni indignate e polemiche nella comunità medico-scientifica e tra i rappresentanti politici, sia di governo che di opposizione, reazioni riportate e amplificate dalla maggior parte dei media, che hanno definito i due medici No-vax e demonizzato la loro presenza nell’organismo deputato ad aiutare il governo nella definizione delle politiche vaccinali dei prossimi 4-5 anni.

In pochi giorni, un gruppo di scienziati raccoglie 34.000 firme di colleghi e – insieme ad alcune società medico-scientifiche e alla Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) - chiedono le dimissioni dei due medici dalla commissione, perché inadeguati – sulla base dei loro curricula e delle loro pubblicazioni, dicono - a ricoprire il ruolo loro assegnato. Alcuni titolati e noti medici dichiarano che il loro indice di pubblicazioni è inferiore a quelle dei loro dottorandi.

Pochi giorni dopo, il Ministro Schillaci cancella le nomine e azzera la commissione NITAG.1

------

Di converso, negli Stati Uniti d’America, il 27 agosto, la responsabile dei Centri di Controllo della diffusione delle malattie (CDC), viene rimossa dal suo incarico perché critica nei confronti delle posizioni sui vaccini del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. e perché si rifiuta di licenziare tre alti funzionari suoi collaboratori, “rei” di non condividere le opinioni di Kennedy sulle politiche vaccinali.

------

Ora, siamo certi di non poter giudicare il valore medico e scientifico dei due membri del NITAG di cui sono chieste le dimissioni2, ma possiamo sospettare che l’attacco rivolto alla loro adeguatezza scientifica sia strumentale e di copertura della tacitazione delle voci dissenzienti rispetto alle politiche dominanti.

Riteniamo, inoltre, che l’azzeramento delle nomine, fatto per evitare lo scandalo della presenza di due cosiddetti No-vax in commissione, sia un’occasione persa per disegnare una politica vaccinale che tenga conto anche di posizioni diverse da quelle dominanti.

Non per solo amore di pluralismo e di democrazia ma perché il confronto con posizioni che sono di rottura, di vero skandalon - inteso come inciampo, scomodità, ostacolo al percorso lineare - può stimolare riflessioni più profonde su come affrontare la salute pubblica, anche per garantire l’indipendenza dal sospetto di influenze commerciali sulle politiche di diffusione dei vaccini.

Lo stesso vale per il licenziamento – in America – della responsabile dei CDC: un’altra occasione persa, questa volta per la linea di Kennedy, di riflettere insieme agli oppositori.

È più facile asfaltarli, gli oppositori.

NOTE:

1 Ad oggi, la commissione NITAG italiana non è ancora stata nominata.

1945-2025. Hiroshima e Nagasaki - Ottant’anni dopo le parole di Albert Camus

Quando il 6 agosto 1945 a Hiroshima gli Stati Uniti lanciarono il primo ordigno nucleare (e tre giorni dopo sarebbe stata la volta di Nagasaki), unico modo per porre fine – così si disse e si dice – alla guerra contro il Giappone, non furono in molti tra gli intellettuali a rendersi conto di cosa fosse accaduto. Fra i pochissimi, in Francia, mentre per esempio “Le Monde” salutava la grande «rivoluzione scientifica» in atto, uno scrittore e filosofo singolare, militante e individualista al contempo, Albert Camus. Certo, era oggettivamente difficile, nella scarsità delle notizie (non c’era Internet, ma anche oggi quante cose non vediamo!) e soprattutto nel sollievo per la fine della guerra e la sconfitta dei progetti imperialistici tedesco e giapponese, avere chiara l’enormità di quella “prima volta”. Eppure, Camus la percepì e la denunciò nell’editoriale dell’8 agosto di “Combat”, il quotidiano della Resistenza francese di cui fu redattore-capo dal 1944 al 1947, evocando una «nuova angoscia, che ha tutta l’aria di essere definitiva».

Riproduciamo quel celebre documento, dal momento che, ottant’anni dopo, sono stati fatti passi avanti ulteriori sul piano tecnologico ma, a quanto sembra, ben pochi su quello morale.

Toni Muzzioli

Il mondo è quello che è, poca cosa. Da ieri, lo sappiamo tutti, grazie al formidabile concerto che radio, giornali e agenzie d’informazione hanno inscenato a proposito della bomba atomica. Nel mezzo d’una marea di commenti entusiastici ci informano, infatti, che qualsiasi città di media grandezza può essere completamente rasa al suolo da una bomba grande quanto un pallone da football. Giornali americani, inglesi e francesi si profondono in eleganti dissertazioni sul futuro, sul passato, sugli inventori, sui costi, sulla vocazione pacifica e sugli effetti bellici, sulle conseguenze politiche e persino sul carattere indipendente della bomba atomica. Detto in una frase: la civiltà della tecnica ha attinto il suo ultimo stadio di barbarie. Bisognerà scegliere, in un futuro più o meno prossimo, tra il suicidio collettivo o l’utilizzo intelligente delle scoperte scientifiche.

Per il resto, è consentito almeno pensare che c’è qualcosa d’indecente nel celebrare in questo modo una scoperta posta, innanzi tutto, al servizio della più spaventosa furia distruttrice di cui l’uomo abbia dato prova da secoli. In un mondo in balia a tutte le lacerazioni della violenza, completamente privo di controllo, insensibile alla giustizia e alla semplice felicità degli uomini, la scienza si dedica all’omicidio organizzato, e nessuno, a meno di un incorreggibile idealismo, sembra stupirsene.

Queste scoperte devono essere menzionate, commentate per quello che sono, annunciate al mondo perché l’uomo possa farsi una giusta idea del suo destino. Ma avvolgere queste terribili rivelazioni in una letteratura pittoresca o umoristica è davvero intollerabile.

In un mondo torturato già si respirava a fatica, ecco che ci propongono una nuova angoscia, che ha tutta l’aria d’essere definitiva. Questa è forse l’ultima occasione offerta all’umanità. E ciò può anche essere il pretesto per un’edizione straordinaria. Invece, dovrebbe essere soprattutto l’occasione per alcune riflessioni e di molto silenzio.

Del resto, ci sono altre ragioni per accogliere con riserva il romanzo di fantascienza che i giornali ci propongono. Quando vediamo il redattore diplomatico dell’Agenzia Reuter annunciare che questa invenzione vanifica i trattati e cancella tutti gli accordi, anche quelli di Potsdam, rilevare che è del tutto indifferente se i Russi sono a Kœnigsberg o la Turchia ai Dardanelli, non si può fare a meno di supporre dietro al bel concerto delle intenzioni piuttosto estranee al disinteresse scientifico.

Sia ben chiaro. Se i Giapponesi capitolano dopo la distruzione di Hiroshima e per effetto dell’intimidazione, possiamo solo compiacercene. Ma rifiutiamo di trarre da una notizia così grave nient’altro che la decisione di perorare con una maggior energia in favore di una vera società internazionale in cui le grandi potenze non avranno diritti superiori a quelli delle nazioni piccole e medie, e in cui la guerra, flagello divenuto definitivo solo a causa dell’intelligenza umana, non dipenderà dagli appetiti o dalle dottrine di questo o di quell’altro Stato.

Di fronte alle terrificanti prospettive che si aprono all’umanità, ci rendiamo sempre più conto che la pace è la sola battaglia per la quale valga la pena di combattere. Non è più una preghiera, è un ordine che deve salire dai popoli verso i governanti, l’ordine di scegliere definitivamente tra l’inferno e la ragione.

[Albert Camus, “Combat”, 8 août 1945]

Enrico Fermi e il premio Nobel controverso

Grazie a un intervento di Carlo Rovelli sul Corriere della Sera sul tema della Bomba Atomica, è tornata alla ribalta una controversia scientifica degli anni ’30 sulle motivazioni del premio Nobel a Enrico Fermi, che assume – rileggendola oggi - risvolti di genere e politici.

Il tema principale della controversia è, appunto, se l’attribuzione del premio Nobel a Enrico Fermi nel 1938 sia giustificata oppure sia stata un errore; di questo parere fu, pochi mesi dopo la consegna del premio, la chimica tedesca Ida Noddack.

Nella puntata della Serie “La bomba atomica” di Rovelli – che aderisce al “partito dell’errore” e al punto di vista di Ida Noddack, e sostiene che la posizione della chimica tedesca sia stata trascurata perché chimica e perché donna - ha dato il via, con molte risposte di fisici e accademici italiani, a una ulteriore controversia, sulla figura di Fermi stesso, dal punto di vista scientifico e morale [1].

LA CONTROVERSIA SUI DUE NUOVI ELEMENTI AUSONIO E ESPERIO

Tralasciando la discussione sulla statura scientifica e morale di Enrico Fermi, proviamo a sintetizzare i termini della discussione sul Nobel – che avvenne a distanza ed ebbe, effettivamente – ben poca risonanza.

Il Nobel per la fisica del 1938 fu assegnato a Fermi perché aveva scoperto – nel 1934 – la radioattività artificiale. Nella motivazione si parla della possibilità di frammentare gli elementi più pesanti della tavola periodica attraverso il bombardamento con neutroni; in sostanza, della fissione nucleare. Associato a questo fenomeno, si legge sempre nella motivazione, ci sono: l’emissione di radiazioni, sotto forma di nuclei di elio e di idrogeno; la generazione di isotopi radioattivi degli elementi bombardati; e – nel caso del bombardamento dell’uranio (che ha numero atomico 92) la probabile produzione di due nuovi elementi, con peso atomico 93 e 94.

Il punto cruciale della controversia è questa ultima “probabile” scoperta: la generazione dei due nuovi elementi, chiamati da Fermi e dai “Ragazzi di via Panisperna” Ausonio e Esperio, antichi nomi dell’Italia preromana.

Fermi e alcuni dei suoi collaboratori furono molto prudenti, non garantiscono la sicurezza defiitiva della produzione dei due elementi; fu Orso Maria Corbino, ex-fisico e ex-senatore del Regno, noto per la sua capacità di cogliere le potenzialità applicative delle scoperte scientifiche ad annunciare la scoperta come certa, all’Accademia dei Lincei; la scoperta fu poi caricata di valore simbolico e politico dalla stampa fascista.

Nel settembre del 1938, Ida Noddack, con un articolo pubblicato sulla Zeitschrift fur Angewandte Chemie (Rivista di Chimica Applicata), contesta che 1) il metodo applicato da Fermi sia corretto dal punto di vista chimico, che 2) sia effettivamente possibile produrre i due nuovi elementi in quel modo e che 3) le osservazioni effettuate ne provino l’effettiva presenza.

Noddak è molto precisa e circostanziata nella sua critica e – nello stesso tempo – molto corretta nel riconoscere a Fermi la prudenza con cui ha dichiarato la possibile scoperta dei due elementi e nell’attribuire la risonanza di questa scoperta ai media del tempo.

E, inoltre, non contesta null’altro dello studio di Fermi e dei suoi colleghi.

CONCLUSIONE DELLA CONTROVERSIA

La controversia non ebbe seguito, evidentemente, poiché il 10 dicembre dello stesso anno il Professor H. Pleijel, Chairman del Comitato Nobel per la Fisica della Royal Swedish Academy of Sciences, pronuncia il discorso di conferimento del premio che include anche la scoperta di Ausonio e Esperio.

Ida Noddack non ebbe modo – nonostante ne avesse i mezzi tecnici – di provare con certezza e sul campo che la sua contro-ipotesi fosse corretta.

Di fatto, è molto probabile che Noddack avesse ragione e che la presenza di isotopi 93 e 94 fosse poco più che casuale, difficilmente correlabile all’esperimento, nel mezzo di una quantità – questa indiscutibile – di prodotti della fissione indotta dal bombardamento neutronico.

I due elementi con peso atomico 93 e 94 furono prodotti poi dal ciclotrone del Lawrence Berkeley National Laboratory dell'Università della California, nel 1940, e chiamati con i nomi di Nettunio e Plutonio (di quest’ultimo fu trovata per la prima volta negli anni settanta la presenza allo stato naturale in Canada).

PRESUNTE QUESTIONI DI GENERE E DI CHIMICA

L’articolo di Rovelli avanza l’ipotesi che questa conclusione della controversia – a favore di Fermi - sia stata dettata da due pregiudizi, il primo di genere e il secondo disciplinare: secondo l’autore la contestazione di Noddack è stata trascurata perché lei era donna e perché era una chimica.

Entrambe le questioni sono degne di considerazione, poiché negli anni ’30 vigeva un deciso atteggiamento maschilista, nelle scienze e ancora di più nella società comune, con accenti ancora più pronunciati in Italia e in Germania, sotto le dittature nazi-fasciste; e poiché quelli erano gli anni in cui la fisica sembrava essere la scienza per eccellenza, anche se i lavori di Fermi e della sua squadra poggiavano su basi chimiche importanti.

Tuttavia, si può sollevare qualche dubbio su una di queste interpretazioni, infatti, Ida Noddack era una chimica di fama, a 26 anni ottenne un posto di visiting scientist nel prestigioso Istituto Fisico-Tecnico di Berlino, con il marito Walter Noddack pubblicò più di 100 articoli scientifici, insieme a lui e a Otto Berg scopre gli elementi con numero atomico 43 e 75, e nel 1931 fu premiata con la medaglia Liebig per la scoperta del Renio e fu candidata al Nobel 4 volte, oltre che essere riconosciuta dal suo gruppo di lavoro, composto da tutti maschi oltre a lei, come la mente e l’ispiritratrice di buona parte dei loro lavori.

Quello di Noddack non sembra, quindi, essere il profilo di una cenerentola della scienza; al contrario, Ida Noddack potrebbe a buon titolo essere considerata un esempio di scienziata che ha ricevuto attenzione e riconoscimento per il suo lavoro, in netta controtendenza rispetto al clima politico e culturale in cui si trovava a lavorare.

Interpretare la prevalenza dell’ipotesi di Fermi come l’effetto di un pregiudizio di genere sembra, quindi, essere azzardato, se non strumentale e finalizzato a collocare nel fil rouge, in voga oggi, delle discriminazioni di genere [2] una vicenda che – a nostro avviso – ha tutt’altro sapore.

POSSIBILI INFLUENZE POLITICHE SULLA DETERMINAZIONE DELLA CONTROVERSIA

La controversia tra Fermi e Noddack, in realtà, sembra essere stata di fatto sommersa, poiché Noddack si limitò a pubblicare l’articolo citato, senza dare seguito alla questione, articolo che probabilmente passò inosservato anche agli stessi scienziati coinvolti nella questione.

Se, al contrario, avesse avuto pubblicità e seguito, sembra fuori di dubbio che avrebbe potuto essere una controversia decisamente di sapore scientifico, giocata sul filo della validità del nesso causale tra struttura sperimentale e presenza degli elementi 93 e 94.

Causalità su cui lo stesso Fermi – come abbiamo già visto – sembrò essere molto prudente e, forse, dubbioso. Ma che fu data per certa dai media italiani, alimentati da O. M. Corbino.

Nel contesto politico degli anni ’30 del XX secolo, infatti, una scoperta comprensibile a tutti come quella di nuovi elementi portava onore alla scienza italiana e al regime; i nomi scelti, Ausonio e Esperio, erano in linea con la retorica romanizzante; l’ambiente accademico tedesco, già in piena fase di nazistizzazione (Heidegger, ricordiamolo, si iscrisse al Partito Nazional Socialista nel 1933), non era certamente favorevole a contrastare il successo scientifico e mediatico dell’alleato italiano.

Questa, a nostro avviso, potrebbe essere la chiave di lettura della risoluzione a favore di Fermi, con l’interpretazione certa della scoperta di Ausonio e di Esperio tra i risultati sperimentali di Fermi e – di conseguenza – sull’inserimento anche di questa tra le motivazioni del Nobel.

NOTE:

[1] Per chi volesse approfondire questa discussione, ecco alcuni link a interventi significativi:

- Commento della Prof.ssa Angela Bracco all’articolo del Prof. Carlo Rovelli su Enrico Fermi. https://associazioneitaliananucleare.it/commento-della-prof-ssa-angela-bracco-allarticolo-del-prof-carlo-rovelli-su-enrico-fermi/

- A. Zaccone, From physicist to physicist: Rovelli, you are wrong about Fermi, https://www.researchgate.net/publication/394926645_From_physicist_to_physicist_Rovelli_you_are_wrong_about_Fermi

- Lettera del prof. Ambrosini, membro del Direttivo AIN, in risposta al Prof. Rovelli su Enrico Fermi, https://associazioneitaliananucleare.it/lettera-del-prof-ambrosini-membro-del-direttivo-ain-in-risposta-al-prof-rovelli-su-enrico-fermi/

- Ugo Amaldi, Riccardo Barbieri, Giorgio Capon, Luciano Maiani, Monica Pepe Altarelli, La vera eredità di Enrico Fermi. Una risposta a Rovelli, https://normalenews.sns.it/la-vera-eredita-di-enrico-fermi-una-risposta-a-rovelli

[2] Si veda, ad esempio, G.M. Santos, A tale of oblivion: Ida Noddack and the 'universal abundance' of matter, DOI:10.1098/rsnr.2014.0009

La “reazione all’oggetto” - Una distorsione in cui (almeno) i politici non dovrebbero cadere.

La “reazione all’oggetto” è un fenomeno (molto?) noto a chi si occupa di costruzione dei questionari. Consiste nel fornire un’opinione che non si basa sul contenuto di una affermazione - sulla reazione a una dichiarazione - ma sull’autrice (in questo articolo viene usato il femminile sovraesteso. Ne abbiamo già parlato qui, qui e qui) della stessa. È un processo inferenziale di tipo cognitivo-emotivo, in cui incorriamo quasi quotidianamente: ascoltando dichiarazioni, sentendo pettegolezzi oppure leggendo notizie su eventi accaduti, spesso ci chiediamo: “chi l’ha detto?”. Siamo, cioè, più interessate alla fonte (l’emittente) che al contenuto del messaggio (enunciato). A volte questo è fondamentale, perché ci fa essere più caute nell’accettare un contenuto. Ma non è sempre bene agire così, dal momento che il contenuto potrebbe essere vero, anche se la fonte ha scarsa legittimazione. Ma non è questo il caso che voglio trattare.

DALLA METODOLOGIA…

La “reazione all’oggetto” è un processo cognitivo abbastanza ovvio, che però è rimasto a lungo ignorato nella letteratura metodologica. Quest’ultima aveva solo evidenziato che alcuni termini (come ad esempio ‘comunismo’, ‘democrazia’, ‘capitalismo’ ecc.) provocavano negli intervistati reazioni emotive che diventavano fonte di distorsione. Erano termini loaded, cioè carichi emotivamente (Kahn e Cannel 1957).

Invece a metà degli anni Ottanta, il metodologo ed epistemologo Alberto Marradi, ascoltando le registrazioni di interviste in cui Salvatore Cacciola somministrava delle scale Likert, scoprì che “una quota cospicua di interrogati non reagisce alle affermazioni, ma ai personaggi, alle azioni, alle situazioni menzionate dalle affermazioni stesse” (Cacciola e Marradi 1988, 86). Marradi battezzò ‘reazione all’oggetto’ questo fenomeno.

La prima forma di reazione all’oggetto, la più facilmente individuabile, si manifesta quando la frase esplicitamente o implicitamente disapprova un comportamento, un’azione o una situazione, che anche l’intervistata disapprova. Lei dovrebbe quindi dichiararsi d’accordo con la frase; invece, inaspettatamente, si dichiara in disaccordo, e solo dai suoi commenti (quando ci sono e sono registrati) si scopre che il disaccordo non riguarda l’affermazione in sé, bensì i personaggi o comportamenti descritti dall’affermazione (Cacciola e Marradi 1988, 87). Un esempio è il seguente: di fronte alla frase “Gli assenteisti sbandierano problemi di salute, ma sono soltanto dei fannulloni”, l’intervistata sceglie la categoria-Likert “del tutto in disaccordo” e poi commenta “Dovrebbero lavorare, non assentarsi dai propri posti di lavoro. Sono in disaccordo con gli assenteisti”.

Una seconda forma di reazione all’oggetto si produce quando la frase disapprova un personaggio o un comportamento che invece l’intervistata approva. Lei dovrebbe quindi dichiararsi in disaccordo con la frase; invece, si dichiara d’accordo e solo dai suoi commenti si scopre l’incongruenza (1988, 88). Ecco un caso: la frase dice “I sindacati italiani fanno troppa politica e così non possono fare gli interessi dei lavoratori”. Un intervistato, dopo aver assegnato (inaspettatamente) su tutte e tre le tecniche punteggi di moderato accordo, dichiara: “No, io dico che i sindacati hanno portato dei miglioramenti, che se non c’erano era peggio. Io mi ricordo, tempo del Duce, che i sindacati non c’erano; dopo, che si sono potuti fare, c’è stato un bel miglioramento. Io dico che non sono la rovina d’Italia”. (esempio riportato in Sapignoli 1992, 112).

… AL PROBLEMA DEL TESTIMONIAL…

Questa distorsione si accresce quando le intervistate vengono chiamate a reagire a frasi affermate da persone molto note, come ad esempio il Papa, la Prima Ministra, il Presidente della Repubblica o altri personaggi famosi, non importa se politiche, artiste, scienziate ecc. Anche in questo caso le intervistate prestano poca attenzione alla frase detta dalla testimonial e reagiscono (dichiarandosi d’accordo o in disaccordo) al personaggio stesso. Per cui se vogliamo conoscere il parere (non distorto) delle persone, dovremmo mettere la frase senza farla dire a qualcuna. Ad esempio, somministrare la domanda: “Alcuni dicono che l’eutanasia è un omicidio? Lei è d’accordo o in disaccordo?”, anziché la domanda “Il Papa ha detto che l’eutanasia è un omicidio? Lei è d’accordo o in disaccordo?”.

… ALLA POLITICA

In seguito alle dichiarazioni del presidente francese Macron, che non escludeva l'ipotesi di invio di truppe Nato in Ucraina, sottolineando che bisogna fare "tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra", il 20 agosto, il vice-premier Matteo Salvini ha dichiarato: "A Milano si direbbe taches al tram: attaccati al tram. Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina".

In Italia sono pochi i partiti di opposizione che si sono espressamente dichiarati contrari a mandare armi e soldati in Ucraina. Fra questi il M5S e AVS (Alleanza Verdi e Sinistra).

Ebbene, davanti a una presa di posizione così netta da parte di un importante esponente dell’attuale Governo, ci si sarebbe aspettati un plauso del tipo: “Finalmente un esponente del Governo la pensa come noi” oppure “auspichiamo che la posizione di Salvini trovi ascolto nel governo”.

Invece no. Le reazioni sono state ben diverse.

Angelo Bonelli di AVS ha attaccato dicendo che “Salvini è il vicepremier e se lo dimentica sempre e conseguentemente usa un linguaggio volgare non adeguato al ruolo che riveste. Meloni dovrebbe insegnare o quanto meno ricordare a Salvini come ci si comporta e pertanto dovrebbe censurare le parole del suo vicepremier che hanno provocato un incidente diplomatico tra Italia e Francia”. Poi continua “che i militari italiani non debbano andare in Ucraina è fuori discussione ma con il linguaggio da osteria, Salvini dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre”.

Meno drastico, ma comunque contorto, l’intervento di Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5S, in un punto stampa a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini, il 24 agosto: “… non è soltanto da oggi che il Ministro Tajani e il Ministro Salvini hanno una dialettica piuttosto aspra e contrapposta rispetto ai temi della politica estera. Non mi sorprendono neanche i toni di Matteo Salvini, perché siamo abituati a quel tipo di linguaggio. Come ho detto prima, credo che non sia soltanto Macron che sta in questo momento sta interferendo in un percorso di pace, ma siano la maggior parte dei leader europei, compresa Giorgia Meloni. Le parole che Matteo Salvini ha rivolto a Macron potremmo rivolgerle tranquillamente anche alla premier".

Questi autorevoli esponenti dei due partiti, anziché reagire al contenuto delle dichiarazioni di Salvini hanno reagito al dichiarante (Salvini), al testimonial.

Ma se è comprensibile che in questa distorsione cognitivo-emotiva possano cadere delle intervistate, le persone che fanno politica dovrebbero essere più avvertite. In altre parole, quale scopo si prefiggono di raggiungere? L’affermazione della loro identità (partitica) oppure l’obiettivo di depotenziare sempre più l’ipotesi di inviare truppe in Ucraina?

Purtroppo, questo è solo uno delle centinaia di casi in cui esponenti politiche si comportano strumentalmente: criticare sempre qualunque cosa dica o faccia (saggia o meno, condivisibile o meno) l’avversaria politica.

Ma allora, che credibilità possono avere politici che usano la reazione all’oggetto al posto del discernimento?

Tassonomia di guerra - Quasi

1. QUASI- IN MATEMATICA

Quasi, per i matematici è un termine estremamente preciso, che si applica, perlopiù, agli spazi in cui una proprietà matematica è valida.

Per fare un esempio, una funzione è quasi-continua o continua quasi-ovunque, se essa è continua (non ha interruzioni) in tutto il suo spazio di applicazione tranne che in una parte di quello spazio che abbia misura nulla, o su un insieme finito di punti la cui misura sia nulla.

Proviamo a rendere questo concetto più semplice: se una proprietà vale quasi ovunque, questo significa che i luoghi in cui non vale non hanno rilevanza; per un matematico, se una persona di 65 anni è quasi anziana, significa che è da considerarsi anziana sempre e ovunque, tranne per quei pochi luoghi del globo in cui si vive mediamente per 150 anni. Oppure – per metterla in termini relativistici – in un riferimento, una nave spaziale per esempio. che si muove a velocità vicina a quella della luce.

Bisogna ammettere che i matematici si capiscono bene e difficilmente possono trovarsi in disaccordo nell’interpretazione di validità quasi ovunque di una proprietà.

Come abbiamo più di una volta suggerito (qui, e qui), l’accordo sul significato di un termine è fondamentale per comprendere di che si parla e di quale sia il contesto in cui ci si appresta a prendere posizione e ad agire.

2. QUASI, NEL LINGUAGGIO COMUNE

Quasi, nel parlare di tutti i giorni è termine molto meno definito che in matematica: può significare «Circa, pressappoco, poco meno che» (Treccani), imprimendo una accezione di compiutezza non ancora avvenuta ma molto vicina ad esserlo; può – invece - essere usato in maniera paradossale: “Giovanni non è stato quasi bocciato” che sottintende che Giovanni avrebbe dovuto essere bocciato ma invece ha passato l’esame, per un caso; ovvero in modo perlocutorio: “siamo quasi arrivati”, detto da un amico all’altro sul treno, stimola quest’ultimo – magari assorto in una lettura - ad alzarsi e a preparare le proprie cose per scendere ed evitare di trovarsi in un altro paese. È la componente chiave di un atto linguistico che mira ad avere un effetto sull’ascoltatore. Può anche essere usato al negativo: “non ho quasi mangiato”, che significa che ho mangiato poco più che nulla, molto meno di quanto avrei desiderato.

3. QUASI, DA PIÙ DI DIECI ANNI

Il leader del governo dello Stato di Israele sostiene da più di 10 anni che gli scienziati militari iraniani siano quasi arrivati a produrre bombe atomiche, il cui ovvio destino – secondo Netanyahu – è di cadere sullo Stato di Israele.

Giovanni De Mauro, sulle pagine di Internazionale, ci ricorda che Netanyahu lo dice nel 1992, «Entro tre o cinque anni possiamo presumere che l’Iran diventerà autonomo nella sua capacità di produrre una bomba nucleare », lo ripete due volte nel 1995, « l’Iran impiegherà dai tre ai cinque anni per avere quello che serve a produrre armi nucleari» e nel 2006 azzarda una previsione numerica:« l’Iran si sta preparando a produrre venticinque bombe atomiche all’anno»; nel 2009 dichiara che gli iraniani quasi ci sono, hanno «la capacità di fabbricare una bomba» oppure potrebbero «aspettare e fabbricarne più d’una nel giro di un anno o due»; nel 2012 il tempo necessario a fare la bomba sono pochi mesi, forse settimane; nel 2018 parla di «molto rapidamente»; il 13 giugno 2025, annunciando l’attacco agli impianti iraniani il tempo necessario per la produzione di un’arma nucleare è «pochissimo».

Il leader israeliano usa una nozione molto ampia e proteiforme del quasi temporale: da 2-5 anni a settimane a pochissimo tempo; e il suo uso è sia locutorio – constata e condivide l’informazione, con il sottinteso del pericolo imminente – che perlocutorio, è un invito a non lasciar passare altro tempo prima di prendere provvedimenti contro la possibilità che il nemico giurato produca il temibile ordigno.

La perlocuzione, nel 1992 non è neanche tanto sottile: «Questa minaccia deve essere sventata da un fronte internazionale guidato dagli Stati Uniti».

4. QUASI, AL 60%

12 giugno 2025. Il Board della Aiea, Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica – fondata per favorire l’uso pacifico dell’Energia Atomica, a supporto di salute e di prosperità in tutto il mondo, e per vigilare che i materiali e le tecniche nucleari non siano usate per scopi militari (oltre quanto non sia già stato fatto, tana liberi tutti) – dichiara che l’Iran è sul punto di rompere i trattati di non proliferazione poiché ci sono prove che la nazione medio-orientale abbia arricchito una parte delle sue riserve di uranio al 60%, quasi al livello del 90%, utile per produrre una arma atomica, una bomba all’uranio fissile.

L’affermazione della Aiea sembra essere fondata su prove concrete e la dimensione della violazione dei trattati sulla non-proliferazione sembra essere palese, anche alla luce della quantità di uranio, alcune centinaia di chilogrammi - arricchito al 60% - quasi al 90% - che l’Aiea sostiene sia pronto nei siti nucleari iraniani, sufficiente per preparare 4-5 bombe.

Il quasi della Aiea è il catalizzatore della reazione: nel giro di poche ore Israele bombarda tutti i siti di produzione nucleare per tentare di neutralizzare la quasi-minaccia atomica nemica e pochissimi giorni dopo, il 21 giugno, il coinvolgimento americano auspicato da Netanyahu diventa realtà. I bombardieri B2 sorvolano i cieli iraniani e lanciano bombe bunker buster – capaci di colpire in profondità - sugli stessi siti già colpiti dagli israeliani.

L’atto locutorio, informativo, della AIEA, con quel quasi che sembra essere avvolto dall’aura scientifica e dalla neutralità dello scopo di vigilanza dell’Agenzia, si rivela un atto fortemente perlocutorio, i cui effetti sono gli attacchi israeliani e americani.

La forza scatenante del quasi della Aiea risiede anche nel non detto, nella dimensione implicita della locuzione informativa e scientifica: il 60% per un matematico non è quasi il 90%, le due percentuali sono separate da un significativo 30%, eppure è stato detto come se fosse un quasi di linguaggio comune, tacendo il fatto che – seppure in alcune settimane o mesi quell’uranio avrebbe, forse, potuto essere arricchito al 90% - non è noto se l’Iran possieda o meno le tecnologie per farne davvero un’arma atomica.

Un quasi, quindi, perlocutorio al punto da scatenare una guerra.

5. QUASI, I RISULTATI DELL’ATTACCO

Cosa ne è stato, dei siti nucleari iraniani, dopo gli attacchi americani, dopo il Midnight Hammer?

Secondo il Presidente USA, D. Trump, l’attacco ha obliterato la produzione nucleare iraniana; secondo il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, i bombardamenti hanno «devastato» il programma nucleare iraniano; secondo la stessa AIEA potrebbero non esserci stati danni rilevanti agli impianti e, con molta probabilità, l’uranio arricchito era stato spostato altrove prima dell’arrivo delle bombe americane.

Si può dire che l’operazione isreaeliano-americana mirata a fermare la quasi-produzione di bombe atomiche da parte dell’Iran, sia stata quasi un successo.

Tassonomia di guerra - Diritto di Autodifesa

1. PREMESSA

Molti termini e concetti di uso quotidiano – in particolare quando si parla di guerre e conflitti - come ha già scritto Giampietro Gobo (qui e qui) «hanno in comune lo stesso problema: prima di rispondere (aprir bocca) bisognerebbe definire con chiarezza che cosa si intende». Il diritto di autodifesa è certamente uno di questi.

L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite rappresenta una delle disposizioni più dibattute del diritto internazionale contemporaneo. Esso riconosce il diritto naturale degli Stati all’autodifesa in caso di attacco armato, configurandosi come eccezione al divieto generale dell’uso della forza sancito dall’art. 2(4). La tensione tra sicurezza nazionale e legalità internazionale ha alimentato un dibattito giuridico e politico che si è intensificato alla luce di recenti crisi, come quelle in Ucraina e nella Striscia di Gaza.

2. STRUTTURA E FUNZIONE DELL’ARTICOLO 51

Il testo dell’articolo 51 recita: «Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fino a che il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali.»

Questa clausola assume la funzione di deroga condizionata al divieto dell’uso della forza. La sua applicazione è subordinata a tre criteri fondamentali:

- Attacco armato effettivo come presupposto giuridico;

- Temporalità dell’autodifesa, limitata all’intervento del Consiglio di Sicurezza;

- Rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e notifica.

Tali condizioni sono state progressivamente consolidate nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), in particolare nella sentenza Nicaragua vs. Stati Uniti (1986).

3. LEGITTIMITÀ DELL’AUTODIFESA: CHI DECIDE?

Nel sistema internazionale manca un’autorità centralizzata con competenza vincolante ex ante sull’uso della forza. Le valutazioni di legittimità si articolano su tre livelli:

- il livello del Consiglio di Sicurezza ONU: è formalmente deputato a qualificare atti di aggressione (art. 39), ma è spesso paralizzato dal veto dei membri permanenti;

- quello della Corte Internazionale di Giustizia: la CIG ha delineato i confini normativi dell’articolo 51, ribadendo la necessità di un attacco armato, la proporzionalità della risposta e l’obbligo di notifica. Tuttavia, la sua giurisdizione è volontaria;

- quello delle Soft law e delle valutazioni politiche: si tratta di risoluzioni non vincolanti, dichiarazioni di ONG e organismi regionali contribuiscono alla costruzione di una legittimità percepita, sebbene priva di effetti giuridici diretti.

4. CRITERI INTERPRETATIVI: IMMEDIATEZZA, PROPORZIONALITÀ E PREVENZIONE

Immediatezza: La reazione armata deve seguire l’attacco senza ritardi ingiustificati, per evitare la degenerazione in rappresaglia. Tuttavia, la prassi mostra una crescente flessibilità temporale.

Proporzionalità: La risposta deve essere calibrata rispetto alla minaccia, non necessariamente simmetrica nei mezzi. Il principio è soggetto a interpretazioni divergenti e spesso politicizzate.

Autodifesa Preventiva: La teoria dell’autodifesa anticipata, fondata sul caso *Caroline* (1837), richiede una minaccia “istantanea, travolgente, senza scelta di mezzi e senza tempo per la deliberazione”. Dopo l’11 settembre, gli Stati Uniti hanno ampliato il concetto di “imminenza”, giustificando interventi contro minacce latenti (es. Iraq 2003). La comunità internazionale, tuttavia, non ha accolto unanimemente questa estensione, e la CIG continua a rigettare l’autodifesa contro minacce potenziali.

5. DUE CASI SOTTO AGLI OCCHI DI TUTTI

Ucraina (2022): l’invasione russa è stata giustificata da Mosca come intervento protettivo per la popolazione del Donbass. L’Ucraina ha notificato l’attivazione dell’articolo 51 il giorno stesso. La comunità internazionale ha riconosciuto l’esistenza di un attacco armato, legittimando le forme di autodifesa collettiva. Tuttavia, permangono dubbi sulla proporzionalità delle risposte militari.

Israele e Hamas (2023): l’attacco di Hamas del 7 ottobre ha causato oltre 1.200 vittime civili. Israele ha reagito invocando il diritto all’autodifesa. La risposta militare, estesa e con elevato impatto sulla popolazione civile, ha sollevato interrogativi sulla proporzionalità e sul rispetto del diritto internazionale umanitario. Il caso evidenzia le difficoltà interpretative dell’articolo 51 in contesti di conflitto asimmetrico e urbano.

5. CONCLUSIONI

L’articolo 51 rimane un pilastro del sistema di sicurezza collettiva, ma la sua applicazione è segnata da ambiguità normative e da una forte politicizzazione. In particolare:

- le valutazioni di legittimità sono condizionate da equilibri geopolitici;

- i criteri giuridici sono suscettibili di estensioni ad hoc;

- la teoria dell’autodifesa preventiva rischia di erodere il principio del divieto dell’uso della forza.

Sarebbe auspicabile un dibattito accademico, politico e diplomatico che, pur riconoscendo le esigenze di sicurezza, riaffermi la centralità del diritto positivo e la necessità di un controllo multilaterale sull’uso della forza.

“Ostipitalità” - Controversia di un concetto (anche) politico

Dopo la cosiddetta “crisi dei rifugiati” che ha segnato profondamente l’Europa e l’Italia negli ultimi anni, il concetto di ospitalità ha assunto una rilevanza centrale nel dibattito pubblico e politico. Lontano dall’essere un semplice gesto privato di gentilezza, l’ospitalità è diventata una posta in gioco etica e politica, un banco di prova per le democrazie contemporanee. Accogliere chi fugge da guerre, persecuzioni o condizioni di vita insostenibili significa oggi confrontarsi con domande fondamentali: chi ha diritto di entrare? Chi decide le condizioni dell’accoglienza? Quali obblighi morali e sociali comporta il prendersi cura dell’altro?

In questo contesto, l’ospitalità rivela tutta la sua ambivalenza. Da un lato, rappresenta un’apertura verso l’altro, un riconoscimento della sua vulnerabilità e un tentativo di costruire legami di solidarietà e coesistenza. Dall’altro, proprio nel momento in cui viene istituzionalizzata – attraverso leggi, regolamenti, dispositivi di controllo – l’ospitalità può diventare uno strumento di esclusione, di selezione, di subordinazione. Le pratiche di accoglienza si situano dunque in una zona grigia, dove generosità e potere, cura e controllo, si intrecciano in modi spesso contraddittori.

È in questo intreccio che diventa urgente interrogarsi sul significato profondo dell’ospitalità e sulle sue implicazioni nei confronti della cittadinanza, dell’identità e della giustizia sociale.

NON SAPPIAMO COSA SIA L’OSPITALITÀ

«Non sappiamo cosa sia l’ospitalità». Con questa frase, Jacques Derrida (2000: 7, Hostipitality) riassume tutta l’ambivalenza del gesto di accogliere. L’ospitalità non si può definire in astratto, perché prende forma solo dentro contesti concreti, attraversati da emozioni contrastanti, relazioni asimmetriche, limiti materiali. È proprio nello scarto tra l’ideale dell’accoglienza incondizionata e la pratica quotidiana che l’ospitalità rivela il suo carattere conflittuale. A prima vista appare come un gesto di apertura, generosità, cura verso l’altro. Ma basta osservarla da vicino per coglierne il lato meno rassicurante. L’ospitalità non è mai neutra: implica sempre una posizione di potere, una gerarchia, una condizione. E può facilmente trasformarsi in una forma sottile di controllo.

È a partire da questa tensione che Derrida elabora alla fine degli anni Novanta il concetto – oggi più attuale che mai – di ostipitalità, un neologismo che unisce “ospitalità” e “ostilità”. Con questa idea, il filosofo mette in luce il potere tacito di chi ospita nel fissare regole, limiti e condizioni dell’accoglienza. L’ospitalità, quindi, non è solo un gesto di solidarietà: è anche un dispositivo di normalizzazione. Il suo paradosso, per Derrida, sta proprio qui: promette apertura, ma la limita per mantenere l’autorità dell’ospitante.

In questo senso, ospitalità e cittadinanza sono concetti “gemelli”. Entrambi tracciano confini: tra chi ha diritto a restare e chi può solo transitare, tra chi appartiene e chi viene tollerato, tra chi stabilisce le regole e chi deve adeguarvisi.

IL DEBITO INVISIBILE

C’è poi un altro elemento meno evidente, ma altrettanto incisivo: l’aspettativa del “contro-dono”. Chi viene accolto dovrebbe, in qualche modo, ricambiare. Mostrare gratitudine, adattarsi, non disturbare. Come spiegava l’antropologo Marcel Mauss (1925), ogni dono porta con sé l’obbligo di rispondere. E l’ospitalità non fa eccezione. Anche quando è presentata come “incondizionata”, si accompagna spesso a richieste implicite: di rispetto, di conformità, di invisibilità. È così che la persona accolta entra in una posizione fragile: deve dimostrare di meritare l’ospitalità; deve evitare di apparire “troppo esigente” o “fuori posto”. L’asimmetria è evidente, anche se si presenta con il volto della solidarietà. Chi accoglie ha il potere di definire cosa è giusto, normale, accettabile. Chi è accolto deve adeguarsi.

ACCOGLIERE SELEZIONANDO

Uno degli aspetti più evidenti dell’ostipitalità italiana è la sua natura selettiva. Si accolgono alcuni, i “veri rifugiati”, i “profughi ucraini”, i “minori stranieri non accompagnati”, mentre altri vengono respinti, criminalizzati o semplicemente ignorati. Si costruiscono gerarchie di merito, in cui il diritto all’accoglienza dipende da criteri morali, politici o culturali. Le leggi sull’immigrazione, dalla Bossi-Fini ai decreti sicurezza, fino al recente “Piano Mattei”, consolidano questa distinzione, trasformando l’ospitalità in un privilegio riservato a chi si adatta, rispetta, non disturba.

Questo approccio prende forma nei dispositivi di governo: i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) si aprono e si chiudono in base all’emergenza del momento; le commissioni territoriali decidono chi ha diritto a restare e chi deve andarsene; le frontiere (da Lampedusa al confine italo-sloveno) si trasformano in luoghi di ostilità permanente, dove ogni gesto di accoglienza appare come una minaccia da contenere. Anche il linguaggio è attraversato da questa logica ostile: termini come “clandestino”, “emergenza”, “degrado” servono a delegittimare l’idea stessa di accoglienza, trasformandola in problema, in anomalia da gestire o nascondere.

Nelle città, questa ostilità si riflette nello spazio: l’accoglienza è tollerata solo se invisibile, silenziosa, discreta. Laddove non è possibile renderla invisibile, si tenta di spostarla ai margini. Sempre più spesso, il compito dell’accoglienza viene lasciato al volontariato, mentre il welfare pubblico si ritira, ridotto a una presenza intermittente e inefficace. Così, l’ospitalità smette di essere un diritto e diventa un gesto condizionato, fragile, continuamente messo alla prova.

VIVERE L’OSPITALITÀ

Eppure, tra ospitalità e ostilità esiste una zona grigia, fatta di pratiche quotidiane: è in questa zona che si muovono i volontari, i mediatori, gli operatori sociali. Il caso delle “famiglie accoglienti” – famiglie che accolgono nella loro abitazione un rifugiato per un tempo che va da poche settimane fino, in rari casi, a molti anni – è un esempio concreto dell’esperienza paradossale e dilemmatica dell’ospitalità. Come messo in evidenza da alcune ricerche (Sperandio e Lampredi, 2024), è in queste pratiche concrete che nascono dilemmi che possono diventare profondamente politici: come rispettare l’altro senza annullare le proprie abitudini? Come evitare di imporre? Come convivere con differenze radicali? Sono momenti scomodi, ma preziosi, perché mettono in discussione l’idea stessa di appartenenza, sicurezza, normalità. L’ospitalità, allora, non è più solo un gesto di apertura, ma un processo di apprendimento. Non è una concessione, ma una relazione da coltivare, sbagliare, ripensare. Queste pratiche mostrano che l’ospitalità è un processo fragile e trasformativo, non una condizione data. È qualcosa che si costruisce, e si mette in discussione, ogni giorno, nei rapporti concreti con l’altro. È proprio nel confronto con le contraddizioni che può emergere un senso più profondo di responsabilità e giustizia.

CONCLUSIONE: NON INVISIBILIZZARE LE CONTROVERSIE DELL’OSPITALITÀ, MA AFFRONTARLE

La vera sfida, allora, non è eliminare (o invisibilizzare) l’ambiguità dell’ospitalità, ma imparare a riconoscerla e ad attraversarla. Significa costruire forme di convivenza che non cancellino la differenza, che non trasformino la solidarietà in paternalismo, che non implichino silenziosamente un dovere di riconoscenza. Significa anche accettare che l’ospitalità, per essere davvero etica e politica, deve saper trasformare le sue imperfezioni in occasioni per rivalutare costantemente le radici etico-politiche del vivere comune. Deve esporsi al rischio del fraintendimento, del conflitto, dell’errore. Solo così può diventare, davvero, un’apertura all’altro – non come proiezione dei nostri ideali, ma come incontro imprevedibile e trasformativo. In un’epoca in cui l’ospitalità è invocata tanto per includere quanto per escludere, riflettere sul suo carattere paradossale non è un lusso teorico. È un’urgenza politica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Derrida, J. (2000). Hostipitality. Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, 5(3), 3-18.

Mauss, M. (1925). Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. L’Année sociologique, 1(2), 30–186.

Sperandio, E., & Lampredi, G. (2024). From hospitality to dwelling: a lens for migrant homesharing in Italy. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-19. https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2346618