Il luddismo, ieri e oggi – Paralleli, rischi e opportunità

LUDDISMO

Alla fine del XVIII secolo – in termini molto semplificati – l’introduzione, nel sistema produttivo inglese, di tecnologie come la macchina a vapore e il telaio meccanico furono gli elementi catalizzatori di una profonda trasformazione del sistema socioeconomico britannico.

Al timone di questa trasformazione – sempre semplificando al massimo – ci fu la nuova borghesia capitalista inglese che comprese l’enorme potenzialità produttiva delle nuove tecnologie, che potevano: affrancare il sistema produttivo dalla dipendenza dalle competenze artigianali; permettere la concentrazione industriale in “nuovi” luoghi in cui controllare in modo pervasivo i lavoratori e obbligarli a mantenere alti tassi di produttività; abbattere il costo della manodopera grazie ad migliore (per gli industriali) rapporto tra domanda e offerta di lavoro. In definitiva, moltiplicare in modo geometrico la produzione con costi altrettanto ridotti.

Il punto di vista dei lavoratori tessili – che in buona parte lavorava manualmente, a cottimo, in piccole fabbriche oppure a casa propria, controllando di fatto i mezzi di produzione e valorizzando le proprie competenze artigianali – era esattamente speculare a quello degli industriali: riduzione dei salari e della domanda di lavoro, annullamento del valore delle competenze, scelta tra disoccupazione e lavoro malpagato nelle nuove grandi fabbriche.

Una delle forme di reazione alla drammatica trasformazione fu una serie di rivolte, iniziate nel 1811, ispirate alla figura – forse leggendaria – di Ned Ludd, un operaio che nel 1779 avrebbe distrutto un telaio meccanico in segno di protesta contro la nascita di questa nuova forma di produzione: il fenomeno del “luddismo”.

Il movimento luddista durò fino verso il 1824, tra leggi repressive – come la Frame Breaking Bill che prevedeva la condanna a morte per chi avesse danneggiato i telai per calze o pizzi, o altre macchine per la produzione tessile – tumulti, ondate di distruzione delle macchine, appoggio di massa da parte della popolazione, soprattutto nello Yorkshire, sostegno di alcuni parlamentari illuminati e scontri violenti con la polizia e l’esercito.

I cambiamenti sociali e politici che seguirono il crollo dell’impero napoleonico, la promulgazione delle Corn Laws, con i relativi dazi protezionistici e l’ulteriore gravissimo impatto sulle condizioni economiche dei ceti popolari, uniti alla nascita delle Trade Unions, primi sindacati operai, decretarono la fine della protesta luddista.

IERI E OGGI

Sembra possibile trovare un parallelismo tra la percezione dei ceti operai del XIX secolo che fu alla base del luddismo e l'attuale preoccupazione nei confronti delle radicali trasformazioni del tessuto produttivo delineate dallo sviluppo e della adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale.

Oggi come allora, l'innovazione tecnologica suscita timori, resistenze e opposizione al “nuovo progresso”.

Tra chi progetta e sviluppa – singoli individui o grandi imprese che siano - le tecnologie di Intelligenza Artificiale sembrano pochi a porsi il problema delle conseguenze sull’occupazione, sui salari, sul benessere dei lavoratori “tradizionali”; si procede con entusiasmo, in nome del progresso tecnologico, del superamento di ostacoli e di barriere fino a ieri considerati impossibili, dell’avvicinamento della macchina alle performance umane.

Anche tra gli studiosi di I.A. sensibili a questi problemi, l’eccitazione per i risultati sembra appannare la visione umanista. Un esempio è quello di Nello Cristianini, studioso e professore di intelligenza artificiale a Bath, che – nonostante l’impegno a rappresentare i rischi legati ad una massiva adozione di tecnologie I.A. – sembra farsi trascinare dall’entusiasmo per i nuovi sviluppi: «Dopo essere eguagliati, potremmo essere superati? E come? O la macchina diventa più brava a fare ciò che già facciamo, oppure la macchina impara a svolgere compiti che non sappiamo fare. A me interessa l’idea che riesca a capire cose che io non posso» (A. Capocci, Nello Cristianini, il ragionamento delle macchine, Il Manifesto, 14/03/2025).

I timori sembrano giustificati dal fatto che, in altri settori produttivi – come quello della realizzazione del software – si sta già generando uno scenario di sostituzione del lavoro dei programmatori con sistemi automatici basati sull'Intelligenza Artificiale, con una conseguente ondata di licenziamenti.

E, nei media e nelle discussioni pubbliche, viene dato grande risalto al rischio che il ruolo centrale dell'uomo in molte fasi della vita collettiva cui siamo abituati venga meno.

D’altra parte, però, per alcune occupazioni, l’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale permette a molti lavoratori e professionisti di delegare “alle macchine” compiti di basso profilo competenziale che richiedevano molto impegno di tempo, oppure attività ad elevato rischio fisico, migliorando le condizioni di lavoro.

POSSIBILITÀ

Ora, il fenomeno del luddismo e delle tensioni tra lavoratori, industriali e governo, come si verificò nel XIX secolo in Inghilterra, non sembra essere una possibilità, anche solo perché - nel caso dell’Intelligenza Artificiale - è difficile trovare qualcosa da distruggere.

E, tutto sommato, il fenomeno luddista sembra aver solo spostato avanti di qualche anno la trasformazione industriale e il suo correlato di cambiamento sociale, di inurbazione, di povertà e degrado nelle periferie, e di successiva - nel XX secolo - “normalizzazione” del lavoro in fabbrica.

Oggi, i punti da dibattere, in modo serio e puntuale, sono:

- come governare la I.A., anche facendo leva sulla sensibilità del problema anche a livello istituzionale, sensibilità da preservare e non lasciar catturare dagli intenti delle grandi industrie digitali [1]

- come capire quali reali opportunità di benessere potrà offrire ai viventi,

- come identificare i rischi dello sviluppo della tecnologia

- come evitare lo sviluppo in nome del solo “progresso tecnologico” e della sola remunerazione delle grandi aziende digitali.

Per farlo sono necessari: ● una difesa istituzionale che si metta rigorosamente dalla parte dei cittadini, ● attenzione e coraggio da parte di tutti - lavoratori, professionisti, manager e imprenditori - per identificare sul nascere le reali opportunità e i reali rischi e per infondere una coscienza morale tra chi queste tecnologie promuove e intende utilizzare.

NOTE

[1] Cfr.: A. Saltelli, D. J. Dankel, M. Di Fiore, N. Holland, M. Pigeon, Science, the endless frontier of regulatory capture, Science Direct, Futures, Volume 135, January 2022, 102860

Le teorie del complotto, quinta parte – Complottismo, positivismo, disincanto

È un caso che si giunga oggi a una demonizzazione – costruita a suon di meme così come di dibattito colto – della stessa capacità di esprimere un pensiero autonomo, senza delegare agli esperti di turno? Oppure questa demonizzazione ha una qualche attinenza, e coerenza, con processi storici ben più lunghi, che attengono alla storia stessa del capitalismo?

Da qui parte la quinta e ultima puntata del nostro viaggio, per arrivare a riflettere sulle strettoie in cui noi stessi rischiamo di ingabbiare la nostra capacità di pensiero critico quando la costringiamo nel solo solco del razionalismo scientifico. E, da qui, proviamo ad esplorare qualche nesso con il tema del disincanto del mondo, per come ne ha scritto S. Consigliere (in “Favole del reincanto”, DeriveApprodi 2020, da cui sono tratte le brevi citazioni seguenti). Quel disincanto che “ci fa preferire un uragano scientifico a un rifugio magico”, una frase che ogni volta mi fa venire in mente istintivamente la famosa scienziata (e senatrice a vita) che attacca duramente l’agricoltura biodinamica salvando però la scientificissima agroindustria a base di monoculture, pesticidi e manipolazioni genetiche. Quel disincanto che ci ha resi, come Occidentali, “i terminatori di un numero altissimo di mondi umani, di modi della conoscenza e forme della presenza”.

Eppure, segni di una nuova consapevolezza affiorano nelle battaglie contro l’estrattivismo, dai Salar dell’America Latina devastati dall’estrazione dei minerali per la transizione green, ai nostri Appennini, alla Sardegna intera, che resistono contro l’assalto delle speculazioni sull’eolico. Il nostro viaggio si chiude così proprio con un pensiero, che vuole essere anche una dedica, accorato e solidale con queste battaglie. Che se certo sanno parlare (giustamente) il linguaggio esperto/scientifico dei danni “quantificabili” apportati dai progetti estrattivi, dall’altra riescono a dare voce anche a dimensioni non quantificabili e però non meno cruciali, incarnando la difesa di territori che, più ancora che marginali e sacrificabili, vengono colpiti forse proprio perché rappresentano gli ultimi scogli da cui è possibile immaginare una vita non del tutto colonizzata dai tristi, disincantati miti della modernità egemone.

Chissà cosa si prova a liberare

La fiducia nelle proprie tentazioni

Allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni

Allontanarli in tempo e prima di trovarsi solo

con la paura di non tornare al lavoro

F. de André, La bomba in testa, 1973

Quest’ultimo punto – l’enfasi sugli aspetti quantificabili che mette in ombra tutto il resto – a mio avviso è cruciale. E si allaccia all’ultima questione dirimente: il complottismo è, in fin dei conti, qualcosa da rivendicare (come fanno gli autori del Manifeste) o da problematizzare? Ognuno darà la sua risposta.

Personalmente, posti tutti i distinguo e le cautele di cui sopra – chi definisce cosa sia complottismo e cosa no, l’uso del complottismo come arma politica, il classismo, le bugie delle élite come terreno di coltura, etc. – tendo a pensare che l’anticomplottismo sia, a conti fatti, più nefasto del complottismo. Perché l’anticomplottismo si traduce in una difesa dell’indifendibile, mentre il complottismo porta in sé una salutare sfiducia e diffidenza verso le narrazioni del potere. E rappresenta il rifiuto di abdicare al tentativo di capire e darsi una ragione.

Anche perché, in fondo, i limiti del complottismo solo in parte sono responsabilità dei “complottisti” stessi. Non dovremmo scordarci che derivano, in buona misura, dal fatto che li abbiamo lasciati da soli a misurarsi con questioni di enorme complessità e rilevanza. Mentre chi avrebbe strumenti ed expertise – e responsabilità… – per scandagliare questi temi troppo spesso preferisce utilizzare quelle risorse per indagare campi meno controversi. Dove non si rischia di passare per complottisti e anzi è più semplice accordarsi alle sensibilità in voga nel clima di opinione del momento. Alimentando, però, la sensazione di autoreferenzialità e irrilevanza del sapere esperto e quindi la delegittimazione di cui poi ci si lamenta.

Questo non significa, però, non riconoscere – e anche qui l’autore di questo libro si muove in modo molto intelligente – le criticità e i problemi che il “complottismo”, come particolare modo di incanalare una potenziale opposizione al potere, pone, e che possono fargli mancare il bersaglio, o persino sviare e curvare il dissenso verso posizioni in fondo comode al potere. Che possono portare a non prendere consapevolezza del rapporto tra mezzi e fini, come testimoniato dall’abuso di tecnologia. A sopravvalutare personaggi che diventano incarnazioni di ogni male e d’altra parte a non vedere dove invece ci sono i veri nemici. Per questo è importante l’operazione che compie M. Amiech in questo libro, cioè superare narrazioni incentrate sulla drammatizzazione di casi o personaggi interpretati nella loro singolarità/straordinarietà per leggere e collocare invece i fatti contemporanei in continuità con processi storici più lunghi. Perché è solo lavorando in questa direzione che possiamo cercare di colmare quel vuoto e produrre interpretazioni teoriche capaci di orientare l’azione collettiva lungo direzioni credibili.

Particolarmente convincente, da questo punto di vista, è la riflessione, negli ultimi capitoli, sulla digitalizzazione come progetto industriale che va collocato in piena continuità con una storia del capitalismo che può e deve essere raccontata anche – sulla scorta di autori come Luxembourg, Illich, Lasch – come una storia di progressiva divisione e specializzazione del lavoro, crescente delega agli esperti e quindi crescente perdita di fiducia nelle proprie competenze: competenze nel costruirsi gli strumenti di lavoro, nel costruire una casa, nella manutenzione degli oggetti, fino al prepararsi il cibo e al prendersi cura della propria salute. Come una storia di progressiva perdita di autonomia e, di converso, di crescita della dipendenza degli individui dal mercato e dagli esperti per rispondere a ogni bisogno della vita. Ma se pensiamo al nostro punto di partenza possiamo vedere come quella spirale di sfiducia/ delega/dipendenza arrivi a coinvolgere, oggi, persino il bisogno di pensare: meglio evitare di farlo, ci sono gli esperti a cui delegare. In fondo, è proprio questo che si teorizza, quando l’idea che sia possibile pensare con la propria testa diventa hybris, e si arriva, come abbiamo visto, a sostenere la necessità di rinunciare a esercitare le proprie facoltà critiche – diventate ingannevoli e pericolose – per affidarci, proprio in nome della divisione del lavoro (scientifico e cognitivo), agli esperti semplicemente perché sono esperti, a scatola chiusa. E più non dimandare.

Ma forse la perdita di autonomia si spinge ancora più in là del pensare: arrivando a coinvolgere la sfera del sentire, la fiducia nelle proprie percezioni, l’ancoramento del soggetto alla realtà. Affascinanti, a questo proposito, le riflessioni del Manifeste (p. 22-25) a proposito dell’adozione di politiche, durante il Covid-19, che hanno costretto le persone a sospendere le loro attività e a chiudersi nell’isolamento, ma che le hanno anche precipitate in un regno dell’assurdo e del nonsense quotidiano con le mille regole, restrizioni e raccomandazioni che si contraddicevano tra loro giorno dopo giorno, evidenziando in questo qualcosa di più di mera casualità/ disordine legati alla circostanza, il cui effetto è farci perdere il filo di ogni certezza, farci dubitare della nostra presa sulla realtà, delle nostre percezioni elementari.[1] La stessa direzione cui ha condotto il chiederci di adottare uno sguardo statistico per guidare i nostri comportamenti (Ivi, p. 241-246). Il che è un nonsense in sé, visto che la statistica si basa necessariamente sulla distruzione della soggettività per costruire aggregati fittizi che hanno finalità di gestione e governo, e da quel livello non è dato tornare indietro, alla soggettività: che, all’opposto, è sempre incontro sensoriale del particolare col particolare, del soggettivo con il soggettivo, cioè esattamente quello che la statistica deve depurare per poter essere rappresentativa e generalizzabile. Solo individui deprivati di soggettività, intercambiabili, possono essere guidati dalla statistica. Ma in fondo, quando ci è stato chiesto di diventare insensibili di fronte agli anziani lasciati a morire da soli, senza congedo dai propri cari, e in alcuni momenti/Paesi senza nemmeno i riti dell’inumazione, mentre ci si estorceva un sentimento di compassione verso le cifre dei decessi riportate nei bollettini quotidiani, proprio questo ci è stato chiesto di fare: lasciare che altro si intrudesse tra noi e le nostre percezioni, fino ad adottare, al loro posto, uno sguardo statistico.

Un tema, questo, che si collega con un’ultima immagine particolarmente stimolante evocata da M. Amiech, che ci riporta ai limiti del complottismo: quest’ultimo visto come feticismo dei fatti e delle cifre portato all’estremo, come “positivismo impazzito”. Una critica, cioè, che si perde nello sparare disperato ed estenuante di dati e documenti da fonti sempre più difficilmente verificabili che, in fondo, deriva dal nostro stesso – “nostro” come movimenti, come sinistra antagonista nelle sue diverse anime, come studiosi più o meno militanti e prima ancora, semplicemente, come persone – aver idolatrato il razionalismo tanto da non saper vedere i pericoli derivanti dal porre la scienza al centro della politica. Ancora di più, tanto da non renderci conto della misura in cui abbiamo lasciato che la nostra capacità di critica venisse fagocitata dalle strettoie della degenerazione positivista dell’Illuminismo già individuata da Horkheimer e Adorno nella Dialettica dell’illuminismo (1966), giustamente ripresa dall’autore.

Dovremmo allora imparare a motivare le nostre opposizioni – agli OGM/TEA, al nucleare, all’estrattivismo, alla digitalizzazione di tutto, all’ibridazione uomo/macchina… – uscendo dalla logica dei dati, e ribadendo che anche qualora non ci fossero evidenze scientifiche di danni e nocività accertate o accertabili per la salute o l’ambiente, quelle innovazioni non le vogliamo ugualmente. E non le vogliamo perché rifiutiamo quel sistema economico che le rende necessarie allo stesso modo in cui rifiutiamo i valori e la visione del mondo che quel sistema economico innervano e legittimano. E che ce lo fanno apparire, come ci spiega Stefania Consigliere nelle Favole del reincanto, come l’unico possibile e ancor prima desiderabile, in una dinamica totalizzante, di sbarramento persino delle porte dell’immaginario, che è necessaria alla sua stessa esistenza.

Si tratta di riconoscere come la reductio ad unum da una pluralità o ecologia dei regimi conoscitivi esistenti ed esistiti nel mondo alla monocultura della scienza occidentale faccia parte di quella stessa dinamica totalizzante che ha fatto dei moderni i «terminatori di un numero altissimo di mondi umani, di modi della conoscenza e forme della presenza» (Ivi, p. 28); tanto da darci l’illusione che solo il nostro modo di essere al mondo è il punto di arrivo universale, a cui gli altri non sono ancora pervenuti, e a cui non è quindi dato, neppure a noi, immaginare alternative. È la stessa reductio ad unum che ha ridotto la pluralità dei regimi ontologici al naturalismo, dei regimi economici al plus-valore, dei regimi terapeutici alla medicina di stato (Ivi, p. 23).

Eppure, questa pretesa superiorità della modernità occidentale e della forma di conoscenza ad essa propria è esattamente ciò che ci ha portati al limite del collasso. Di fronte alla distruzione del vivente e al dominio dei pochissimi sulle moltitudini resi entrambi possibili in una portata inedita nella storia umana proprio dalla scienza e dalla tecnologia, ma di fronte anche ai vicoli ciechi in cui si è lasciata ingabbiare la nostra capacità di pensiero e di critica rendendoci tanto consapevoli quanto impotenti, quello che dovremmo problematizzare è il disincanto del mondo. Il disincanto indagato, in un passaggio bellissimo del libro, come precipitato etimologico in cui il silenziamento del mondo non umano e la sua riduzione a cieca meccanica si incontrano e si fondono con quelle passioni tristi – avidità, egoismo, sopraffazione, il leggere del mondo solo la grettezza – che devono esautorare la natura umana affinché l’organizzazione capitalista possa continuare la sua corsa (Ivi, p. 46-47).

Si tratta, dunque, di problematizzare quell’inganno che ci porta a preferire «un uragano scientifico a un rifugio magico» (Ivi, 15-16), di riaccogliere l’irrazionale e il sacro.[2] Riammettere anche le «presenze non umane», che in culture differenti dalla nostra rappresentano presenze con cui negoziare, limiti che demarcano orizzonti di non appropriabilità (Ivi, p. 28-29). Riconoscere, nella visione per cui fuori dalla socialità umana non ci sono senso o intenzionalità possibili ma solo cieco movimento meccanico, precisamente ciò che fa di noi esseri speciali autorizzati a qualunque forma di violenza sul non umano: è il disincanto che «rende accettabili le spoliazioni che incrementano i godimenti fungibili» (Ivi, 38), spazzando via ogni limite alla piena appropriabilità del reale.

Si tratta, anche, di considerare con distacco, e per fare questo di prendere atto delle vicende storiche e politiche, più che scientifiche, che hanno portato al suo affermarsi, la visione molecolare della vita basata su una biologia meccanicistica, combinazione in fondo ottimale – come ricostruiscono gli autori del Manifeste (p. 247-257) – tra visione tecnocratica della manipolazione tecnologica della vita e controllo sociale finalizzato all’estirpazione di quei “vizi” che rischiavano di frenare l’espansione capitalistica; terreno di incontro tra ingegneria genetica e sociale.

Se, come ci ricorda l’autore riprendendo Rosa Luxembourg, il capitale ha incessantemente bisogno di un ambiente non capitalistico per proseguire la sua necessaria espansione, dovendo colonizzare nuovi spazi geografici e sociali, mercificare ciò che merce non era, imporre la logica mercantile dove la produzione di beni e servizi avveniva fuori dal mercato, è utile anche ricordare, con le parole non parafrasabili di Stefania, che

Lo sbarramento dell’immaginario è indispensabile alla dinamica della totalizzazione. Le frontiere da superare e le terre da recintare non sono solo quelle geografiche: partite altrettanto rilevanti si giocano intorno a quelle psichiche, simboliche, oniriche e narrative. Nell’assoggettamento integrale niente deve arrivare, da fuori, a spezzare la continuità tra individui e mercato […]. Del mercato, infatti, sentiamo ogni sussulto, i suoi fremiti riverberano in noi: desideriamo ciò che desidera, temiamo ciò che teme. Per contro, alberi, lupi, fonti, fantasmi, mulini a vento, stelle, dèi e demoni hanno smesso di parlare. Nei sogni e nell’ebbrezza non c’è conoscenza ma solo sragione. Nel destino del mondo non ne va più di noi, nel destino nostro non ne va del mondo. È il disincanto. (Ivi., p. 33)

Forse è per questo che nelle battaglie contemporanee contro l’estrattivismo – dai Salars dell’America Latina devastati dalle estrazioni di minerali e terre rare alle periferie europee che iniziano a fare i conti con lo stesso assalto, fino, in Italia, alle proteste che nelle campagne del meridione, lungo tutto l’Appennino e in Sardegna si oppongono alle speculazioni sulle rinnovabili – mi sembra di cogliere voci che si assomigliano tanto da potersi vicendevolmente riconoscere. Sensibilità che giustamente denunciano i danni quantificabili e reclamano ricerca indipendente che possa metterli in luce, ma che imparano a parlare anche altri linguaggi. Linguaggi con cui cercare di dare parole ed espressione all’identità, alla storia, alla dimensione spirituale, ai simboli in cui ci si riconosce e in cui si riflette la propria appartenenza; alla scelta di un mo(n)do di vita nei suoi aspetti non solo materiali; alla difesa del paesaggio, e non solo per farne un prodotto da immettere nel mercato del turismo. Linguaggi capaci di riconoscere il senso di un attaccamento non quantificabile a una montagna, a un fiume, a una fonte; o al muro a secco, al complesso nuragico, alla Domus de Janas che rischiano di venire coperti dal cemento della piattaforma su cui verrà installata la prossima megapala.

Del resto, è vero che il nuovo assalto green del capitalismo ricalca e approfondisce diseguaglianze geografiche consolidate, svelando il suo volto più famelico nei territori marginalizzati, impoveriti, nelle green sacrifice zones (zone di sacrificio verdi, cfr. Zografos e Robbins 2020). Dove il ricatto della disoccupazione e della mancanza di futuro, unito alla mancanza di voce e rappresentanza, rende plausibile (e spesso, ma per fortuna non sempre, veritiera) l’ipotesi che si possano incontrare meno resistenze.

Tuttavia, se proviamo a rovesciare la prospettiva, vediamo altro. Perché non sempre, e comunque non solo, si tratta di luoghi marginalizzati e impoveriti. Anzi, a volte quella della marginalità e della mancanza di futuro diventa una retorica cavalcata da governi e investitori perché funzionale alla logica del “sacrificio”. Quegli stessi luoghi, prima che marginali – o meglio, proprio perché marginali nella prospettiva della modernità egemone – sono anche gli ultimi avamposti di biodiversità, ma soprattutto sono gli ultimi luoghi dove la modernità fa ancora i conti con qualcosa di pre-esistente e duro a morire; dove è ancora possibile dialogare con quelle parti dell’umano che non si lasciano ridurre al ciclo di produzione e consumo; e dove più attenuato arriva l’eco delle sirene dell’attivismo urbano più spettacolarizzato. Gli ultimi scogli da cui sarebbe forse possibile immaginare una vita diversa, al riparo dall’inferno tardocapitalista che ci avvolge, e che forse proprio qui, non potendo tollerare alternative che possano anche solo prefigurare resistenze al suo dover tutto ingoiare, mostra il suo volto più feroce. Ma proprio qui è anche dove incontra e suscita resistenze che ancora accendono una speranza.

NOTE

[1] Ne hanno trattato Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni, riprendendo in particolare Micheal Taussig (1986): La cognizione del terrore. Ritrovarci tra noi, ritrovare la fiducia che l’Emergenza pandemica ha distrutto, 22 settembre 2021, <www.wumingfoundation.com/giap>.

[2] Su questo, decisivo è il rifiuto di una necessaria, automatica associazione tra incanto/irrazionale e fascismo. Su questo rimando al testo di S. Consigliere, in cui l’autrice chiarisce in modo assai convincente come l’incanto possa essere, ma non sia necessariamente, strumento di dominio; e come, d’altra parte, la modernità non ha certo cessato di farne uso, a sua volta in modo malevolo (Ivi, p. 37 e, in particolare, p. 62-72).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.

Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.

Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.

Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.

Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.

Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.

Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.

Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.

de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.

Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.

Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.

Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.

Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.

Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.

Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.

Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.

Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.

Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.

Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.

Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.

Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.

Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.

Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.

Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.

Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.

Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.

Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.

Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.

Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.

Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.

Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.

Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.

Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.

Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.

Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.

Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.

Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.

Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.

Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.

Scienza Post Normale – Due casi concreti di applicazione delle prescrizioni

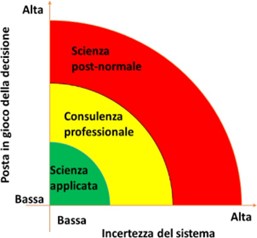

Un paio di settimane fa abbiamo parlato – in linea molto generale – del concetto di Scienza Post Normale, che abbiamo definito un “approccio normativo per la complessità e l’incertezza”. Un approccio che può guidare il lavoro di scienze e scienziati quando vengono chiamati in soccorso dalle istituzioni in condizioni, appunto, di incertezza, di rischio elevato, di conflitti valoriali e di urgenza.

Funtowicz e Ravetz sostengono che questo approccio – normativo, ricordiamolo - è utile quando la scienza normale, quella della soluzione di rompicapo all’interno di un paradigma stabile e consolidato[1] non può essere applicata perché le condizioni sfuggono alle classificazioni standard; e quando nemmeno le esperienze anche tacite, maturate dagli esperti nel corso della loro pratica, l’area della Professional Consultancy, non trovano un terreno solido su cui poggiare, a causa – soprattutto - delle condizioni di incertezza e della complessità ed intreccio delle poste in gioco.

Diagramma della scienza post-normale. Fonte: Scienza, politica e società, 2022

Può essere interessante, per comprendere la portata e l’applicabilità di questo approccio, di vedere due casi pratici, uno in cui le raccomandazioni sono state applicate in modo consapevole e uno in cui – rileggendone la storia a posteriori – si riscontrano le tracce di un utilizzo inconsapevole delle norme PNS.

L’INCONTRO PERSONALE DI ANDREA SALTELLI CON LA SCIENZA POST NORMALE

Nella sua vita “pre-post-normal-science”, Andrea Saltelli lavorava per la Commissione Europea, sullo sviluppo e sul controllo della qualità di modelli quantitativi da utilizzare nello studio e nella valutazione delle politiche comunitarie, in particolare, sull’educazione. Stimolato dal dibattito sull’approccio fondato da Funtowicz e Ravetz – comprese che il suo lavoro di controllo dei modelli “presupponeva” i modelli stessi, come se questi fossero scontati, naturali e la loro genesi non fosse affatto problematica.

C’erano domande sulla genesi dei modelli, racconta Saltelli, che fino allora non si era posto erano di questo tenore: “Perché è stato sviluppato questo modello? Chi l’ha richiesto? Con quali obiettivi e aspettative?”; e, ancora: “Quali voci sono state ascoltate nella costruzione del modello? Qual è la nozione di progresso che lo anima?”.

Tutte domande che lo spingevano a situare il focus del suo lavoro in un contesto socio-politico e in una visione del mondo, a cercare di comprenderne le distorsioni, le influenze e – soprattutto a valutarne gli effetti positivi e negativi sui programmi educativi e sui rapporti di forza tra stati o fra regioni.

In poche parole, l’approccio della PNS ha suggerito a Saltelli che i modelli quantitativi sviluppati per simulare lo sviluppo delle politiche, controllarne e monitorarne l’applicazione, a volte già contenevano quelle stesse politiche e il loro sviluppo era una forma di legittimazione delle politiche stesse. In poche parole, l’obiettivo silente dei modelli poteva in certi casi risultare nella riduzione delle politiche nelle loro dimensioni quantitative e – in questo modo – farne risaltare l’immagine oggettiva e neutrale: “lo dicono i numeri”[2].

Numeri che, volutamente, per evitare la proliferazione di scenari alternativi - con i relativi impatti socio-politici – e garantire la linearità, tralasciano i fattori di incertezza e le potenziali condizioni di deviazione. Di tanti possibili scenari, ne “scelgono” uno, quello che legittima e conferma le scelte iniziali e le assunzioni di valore della politica che descrivono.

Applicare alcune delle raccomandazioni della PNS quali, ad esempio, la ricerca del pedigree dei dati e delle assunzioni preliminari di valore, contaminando la modellistica “ufficiale” non trovò un terreno fertile ma, al contrario, incomprensione e ostilità. Questo genere di contaminazione, racconta Saltelli, significava mettere in discussione il candido positivismo e la convinzione nella neutralità della scienza verso cui inclinano la maggior parte delle istituzioni comunitarie.

Le linee di ricerca che si sono aperte dopo questa presa di coscienza, tuttavia, si sono rivelate costruttive e produttive: è iniziato per questo ricercatore un periodo di “cooperazione con statistici che guardavano con interesse alla crisi della riproducibilità in termini di problemi epistemologici e normativi, che provavano diversi approcci all’interpretazione dei legami tra scienze, tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione, che correlavano questi approcci alla cosiddetta post-verità e alle istanze dell’integrità delle scienze”

Oggi non sembra possibile, per questi ricercatori, sviluppare e adottare modelli statistici che non prendano in considerazione le incertezze, l’origine dei dati, le diversità valoriali e la molteplicità delle voci coinvolte.

IL CASO DELLA PANDEMIA DI H1N1 NEL 2009

Nel caso della pandemia influenzale del 2009-2010, causata dal virus H1N1[3], possiamo rintracciare alcuni elementi caratteristici delle prescrizioni della Scienza Post Normale, probabilmente messe in atto in modo non consapevole.

Vediamo qualche elemento chiave che delinea questa storia[4] come esempio di applicazione della PNS. Come prima cosa va ricordato che 1) solo la WHO (World Health Organisation) può dichiarare che la diffusione di una malattia è una pandemia e 2) che la dichiarazione dovrebbe seguire un percorso quasi meccanico, in cui i fatti sono stabili e chiari, il processo e le nozioni che lo delineano sono ben definiti e le risposte sono nette, quasi da manuale.

Nel caso della diffusione del H1N1, invece, i fatti scientifici emersi – come la ampiezza della diffusione della malattia, la sua velocità di riproduzione e il suo grado di gravità - furono tutt’altro che chiari e stabili, e la nozione stessa di pandemia venne messa in discussione nel corso del processo di studio del fenomeno.

Quello che accadde nel primo periodo epidemico fu che la diffusione - apparentemente ampia e veloce - e la gravità della malattia furono difficilmente misurabile a causa dell’incertezza dei dati sul numero di persone infette nelle diverse nazioni o regioni colpite e sul numero di morti, e della evidente divergenza di percezione che si verificò tra area ed area.

In questa situazione di incertezza, il processo che portò – nel giugno 2009 - alla dichiarazione di pandemia da parte della WHO, porse il fianco a una serie di critiche, sia da parte di numerosi scienziati che non riscontrarono nel fenomeno i caratteri epidemiologici necessari per chiamarlo pandemia; che da parte del Consiglio d’Europa, il quale ritenne non giustificabile l’effetto di paura collettiva generato per una malattia che – dopo alcune settimane – si rivelò molto più lieve di quanto prospettato ; sia, infine, da parte di molti altri osservatori, per l’approccio ondivago della WHO[5]

Nel corso del processo, infatti, la WHO dovette rivedere più volte – sotto la pressione delle critiche di numerose nazioni e istituzioni, e di fronte al grado di incertezza sull’andamanto quantitativo e qualitativo della diffusione – sia la nozione di pandemia, che progressivamente incluse i fattori di novità, mutazione, diffusione, attività della malattia, e quello di imprevedibilità. Il fattore gravità fu anch’esso oggetto di discussione: prima fu escluso, a favore della dimensione della diffusione[6], poi fu reintrodotto tra i parametri di valutazione.

Ora, questa vicenda sembra avere tutte le caratteristiche di una situazione di scienza post normale: l’incertezza sui dati e sul fenomeno, la rilevanza della posta in gioco, quella della salute di grandi parti della popolazione mondiale, i conflitti tra attori e istanze valoriali, e l’urgenza di prendere decisioni.

Se, in un primo momento, la WHO si appellò al principio di precauzionalità, dando priorità al fattore urgenza, in un secondo momento diede ascolto alla pluralità di voci che si manifestarono a favore e contro la controversa dichiarazione di pandemia e, progressivamente, de-costruì e ricostruì la nozione di pandemia, includendo – tra gli altri - i fattori critici della imprevedibilità e le istanze delle istituzioni delle aree colpite.

Si tratta, quindi e con evidenza, di una costruzione sociale di un concetto che – secondo il mito della scienza intonsa (ne parla Elisa Lello qui) – dovrebbe avere confini scientifici chiari e ben definiti ma che, in realtà, è facile che non li abbia affatto e debba essere oggetto di negoziazione e di decisioni pluraliste.

QUALCOSA DI NUOVO SOTTO IL CIELO DELLA SCIENZA?

Forse no, forse l’analisi delle problematiche scientifiche proposta da Funtowicz e Ravetz non è nulla di nuovo, né di eccezionale; i critici della PNS sostengono – infatti - che la PNS non ha scoperto nulla, ma ricalca temi noti da sempre alla sociologia della scienza.

Però, posto che sia così, senza la traduzione intelligente di questi temi proposta dalla Scienza Post Normale, il messaggio – quello della necessità di organizzarsi con una nuova e più variegata cassetta degli attrezzi per affrontare i grandi temi scientifici - non sarebbe arrivato né agli scienziati naturali, che non hanno una formazione sociologica o filosofica, né alla sfera politica.

NOTE

[1] Cfr.: Kuhn H., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 2009

[2] “I formed the opinion that there is a political economy of quantification whereby epistemic authority is purchased via recourse to models whose role is to objectify—and possibly sterilize—political issues making them appear determined and solvable through impersonal objectivity” Saltelli, A. What is Post-normal Science? A Personal Encounter. Found Sci 29, 945–954 (2024). https://doi.org/10.1007/s10699-023-09932-x

[3] Fu chiamata, erroneamente, influenza o febbre suina poiché «il virus sembra essere un nuovo ceppo di H1N1, che risulta da un precedente riassortimento triplo tra virus influenzali di maiale, uccello e umano, successivamente ulteriormente combinato con l'influenza euro-asiatica dei maiali,[4] da cui deriva il nome "influenza suina"» (Wikipedia, Pandemia influenzale del 2009-2010)

[4] La vicenda della dichiarazione della pandemia da H1N1 è analizzata dettagliatamente da Sudeepa Abeysinghe, in Global Health Governance and Pandemics: Uncertainty and Institutional Decision-Making,

[5] Oltre a questi fatti, fu ampiamente criticato il rilievo che – sembra di leggere una storia più recente – la WHO diede alla prevenzione vaccinale, ignorando altre misure di contenimento come – ad esempio - lavarsi frequentemente le mani, controllare le frontiere, utilizzare degli antivirali, che fu interpretata come un tentativo di favorire le grandi case farmaceutiche.

[6] Questa scelta fu il risultato di un tentativo di neutralizzare le critiche dello European Centre for Disease Control (ECDC) che non conveniva sulla gravità della malattia.

Le teorie del complotto, quarta parte – I miti della scienza intonsa e della politica senza bias

Questa è la quarta puntata della riflessione avviata due settimane fa. (prima parte, seconda parte, terza parte). Qui ci parliamo del fatto che una scienza intoccata, intonsa, libera da vincoli e condizionamenti, e quindi guidata solo dalla pura curiosità intellettuale, non è altro che un mito, alimentato anche dalla credenza che possa dirimere le questioni in una maniera scevra da pregiudizi. Il testo completo è stato pubblicato come prefazione al volume Matthieu Amiech, “L’industria del complottismo. Social network, menzogne di stato e distruzione del vivente” (Edizioni Malamente, 2024).

Elisa Lello.

IL MITO DELLA SCIENZA INTONSA

Se quella appena vista – la scienza può venire corrotta e strumentalizzata – è la ragione in fondo più facile da individuare tra quelle che dovrebbero indurci alla prudenza nel mettere la scienza al centro della politica, il problema è però decisamente più complesso. Perché il punto è che non è solo quando è corrotta, o volutamente strumentalizzata, che la scienza è influenzata da valori, interessi economici o politici, condizionamenti di tipo culturale, sociale o religioso. Anzi, in ogni sua fase – dalla scelta del tema, a quella dei metodi e della prospettiva, fino alla produzione e interpretazione dell’evidenza empirica – la produzione di conoscenza scientifica è condizionata da fattori altri, extra-scientifici. Molte/i colleghe/i all’interno delle scienze sociali, per parlare del mio campo disciplinare, rivendicano la propria identità di ricercatrici/tori militanti partendo proprio dalla consapevolezza che la posizione di chi fa ricerca non possa essere neutrale e dall’acquisizione che ogni sapere non possa che essere “situato”. Anche e forse soprattutto quello che si pretende oggettivo. Quello di una scienza intoccata, intonsa, libera da vincoli e condizionamenti, e quindi guidata solo dalla pura curiosità intellettuale, non sarebbe che un mito, come fa notare Sarewitz (1996), sulla scia di lunghe tradizioni di ricerca in diverse discipline.

Un mito pericoloso, tra l’altro: perché mentre certi tipi di condizionamento vengono stigmatizzati e destano scandalo (per esempio, le ricerche che dimostrano l’innocuità del fumo passivo o di certi pesticidi, di cui risulti la sponsorizzazione a opera delle lobby dei rispettivi settori), altre forme di influenza non meno importanti non destano alcun allarme, anzi sono naturalizzate come parte del normale così vanno le cose. Per esempio, il fatto che gli investimenti per la ricerca si concentrino nelle direzioni dove si addensano importanti interessi del complesso militare-industriale (per esempio, la costruzione di armi, la digitalizzazione, l’IA) lasciando sprovvisti aree e filoni di indagine che pure sarebbero più rispondenti alle esigenze di vita di ampi settori della popolazione mondiale; o la sproporzione di investimenti nella ricerca medica a favore di patologie che colpiscono i paesi più ricchi e bianchi rispetto a quelli più poveri e abitati da maggioranze con altre gradazioni del colore della pelle. Ecco: proprio il mito di una scienza intonsa, non condizionata, “pura”, impedirebbe, sottolinea ancora Dotson (2021), l’avviarsi di un dibattito circa le misure che potrebbero continuare a condizionare, ma questa volta in modo più democratico, equo ed emancipativo, la produzione della conoscenza scientifica. Per esempio, aprendo una discussione su quali aree e filoni di ricerca serve effettivamente privilegiare, e su chi sia chiamato a prendere decisioni in merito; o favorendo la partecipazione di scienziati e cittadini di paesi del Sud del mondo nell’elaborazione dell’agenda di ricerca. E molti altri esempi potrebbero seguire.

I BIAS INTRODOTTI DALLA PRETESA DI UNA POLITICA SENZA BIAS (SCIENTIZZATA)

La credenza fasulla e insidiosa che dovremmo aggredire è dunque quella secondo cui ci sarebbe una netta separazione tra scienza e politica, laddove è vero piuttosto il contrario, cioè che è difficile capire dove l’una finisca e l’altra inizi. Anche perché proprio questa falsa credenza costituisce il presupposto della crescente scientizzazione della politica (Pielke 2005) – da qui discendono le aporie e contraddizioni che questa pone.

Con scientizzazione della politica si intende la tendenza che si va affermando sempre più a descrivere controversie che contemplano aspetti sociali, etici e politici in termini esclusivamente scientifici; pretendendo che una scienza suppostamente oggettiva possa dirimere le questioni in una maniera scevra da pregiudizi (unbiased): meglio, dunque, di quanto farebbe quel vecchio e screditato arnese della politica, ambito della ricerca di sintesi e compromessi.

Se è vero che la ricerca scientifica può essere di utilità nell’elaborazione delle politiche, il punto è mettere a fuoco le criticità che si aprono qualora si decida di mettere la scienza al centro della politica e dei processi decisionali. Per iniziare, se è facile dire che è la scienza che deve decidere, le cose si complicano quando ci chiediamo quali expertise mobilitare, o quali discipline. È evidente come la controversia legata agli OGM – di vecchia o di nuova generazione che siano – venga letta in modo differente, e dia quindi risposte sempre scientifiche ma diverse e contrapposte, a seconda se utilizziamo le lenti dell’ingegneria genetica o quelle dell’ecologia (Dotson 2021). Altro effetto nefasto della scientizzazione della politica è la tendenza a marginalizzare conoscenze differenti da quelle degli esperti. Il non tenere conto, per esempio, che persone che non hanno titoli di studio specifici in un determinato campo detengano conoscenze, expertise, informazioni che possono essere non visibili alla disciplina scientifica degli esperti di turno, eppure decisamente rilevanti. Nella storia dei disastri e delle nocività industriali è una costante la denuncia, da parte delle popolazioni colpite, del diffondersi anomalo di patologie che vengono a lungo screditate come mera “aneddotica” (o isteria e fobia, dalla “radiofobia” dei cittadini di Černobyl, alle patologie delle vittime del piombo e dell’amianto… e che dire della mancanza di sorveglianza attiva e quindi di dati affidabili sull’epidemia di “nessuna correlazione” recente?)[1] dagli esperti di turno, e che saranno poi riconosciute come fondate e reali solo molto più tardi, solitamente quando è troppo tardi.

Infine, la scientizzazione in sé introduce a sua volta bias e distorsioni. Perché induce a dare importanza solo agli aspetti che più facilmente possono essere analizzati, misurati e tradotti in numeri e grafici.[2] Un punto, questo, di cui dovremmo essere consapevoli sia per imparare a maneggiare le narrative del potere, sia – e questo forse è ancora più cruciale, e meno evidente, ci torno in chiusura – nel mettere a punto le nostre risposte e resistenze.

Per esempio, basare le decisioni politiche sugli OGM (o sui TEA) su una valutazione puramente scientifica della loro pericolosità accertata per la salute umana o per l’ambiente significa far slittare verso i margini altre questioni che non sono certo meno importanti. Significa, per esempio, non vedere né prendere in considerazione i diritti dei coltivatori biologici, o delle società tradizionali o indigene, a coltivazioni non contaminate e alla conservazione, trasmissione e scambio non monetario di sementi tradizionali. Significa preferire la via del soluzionismo tecnologico – manteniamo il modello agroindustriale che mina la biodiversità e impone abuso di diserbanti e pesticidi e poi tamponiamo (forse) il problema creando varietà che ne richiedano minori quantità – anziché mettere in discussione il modello di agricoltura che è all’origine di quei problemi. Significa marginalizzare valutazioni circa la perdita di autonomia – e quindi la dipendenza sempre più forte dalle multinazionali, la diminuzione del numero di aziende e la concentrazione della proprietà etc. – che queste tecnologie impongono al settore, assestando l’ennesimo colpo ferale all’agricoltura contadina, che poi è la stessa direzione verso cui spinge la digitalizzazione dell’agricoltura 4.0.[3] E significa escludere qualunque possibilità di discutere circa la desiderabilità della visione del mondo che è sottesa a quelle tecnologie.

Ma anche il riduzionismo climatico può essere individuato come esempio. Se quella che attraversiamo è una crisi ecologica estremamente complessa, data dall’intrecciarsi di più dimensioni dell’inquinamento – dell’aria, delle acque superficiali e delle falde, del suolo, luminoso, elettromagnetico… – con i cambiamenti climatici, con la perdita di biodiversità e con questioni come il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, le nocività industriali, le servitù e l’industria militari, l’agroindustria, il sistema della logistica e della distribuzione (eccetera), è arduo mettere a punto strumenti di misurazione così come è politicamente scomodo e complicato elaborare risposte: perché queste, per essere efficaci, non possono eludere l’intreccio con la dimensione sociale né evitare di mettere al centro della critica il modello di sviluppo e quindi l’idea stessa di crescita.

Di fronte a tutto questo, isolare invece il cambiamento climatico dal suo contesto ambientale e sociale è una strategia che, se da una parte si presta meglio all’elaborazione di indicatori quantitativi, parametri e scenari predittivi che possano fungere da base per politiche evidence-based, dall’altra supporta una narrativa utile a un capitalismo che sussume nella sua logica di espansione perpetua la crisi ecologica stessa. Non solo la crisi ecologica non basta a mettere in discussione l’espansione capitalista: essa diventa un pretesto per la creazione di nuovi mercati e per dare nuovo slancio all’estrattivismo dipinto di green.

NOTE

[1] Un aspetto rilevante di questa vicenda è relativo ai cambiamenti nelle procedure e negli algoritmi utilizzati in seno all’OMS per rilevare il nesso di causalità tra vaccini ed effetti avversi, un tema trattato da Osimani e Ilardo (2022).

[2] Per di più, la colonizzazione da parte dell’industria degli ambiti di governance della scienza fa sì che il principio di precauzione venga scalzato da quello di innovazione: in questo modo, l’onere della prova slitta dall’industria verso coloro che dovrebbero dimostrare la pericolosità di sostanze e prodotti. L’assenza di evidenza del danno diventa così evidenza della sua assenza (Lello e Saltelli 2022).

[3] Si veda il contributo de l’Atelier Paysan, Agricoltura 4.0 e nuovi OGM: la tecnoscienza all'assalto del vivente, 1 novembre 2023, <www.laterratrema.org>.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.

Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.

Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.

Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.

Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.

Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.

Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.

Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.

de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.

Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.

Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.

Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.

Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.

Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.

Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.

Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.

Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.

Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.

Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.

Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.

Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.

Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.

Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.

Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.

Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.

Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.

Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.

Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.

Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.

Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.

Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.

Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.

Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.

Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.

Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.

Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.

Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.

Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.

Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.

La legge di Huang - Recensione di Geopolitica dell’intelligenza artificiale di A. Aresu

«Non abbiamo alcuna meta né qualità spirituali. Tutto quel che vogliamo sono le cose materiali. L'unica cosa che ci importa.»

«Dagny,» mormorò, «qualsiasi cosa possiamo essere, siamo noi che muoviamo il mondo, siamo noi che lo facciamo camminare.»

Ayn Rand, La rivolta di Atlante

1 RITRATTI

Alcuni libri imprimono sul volto del lettore una maschera di ansia e di malinconia che resta insensibile alle transizioni di tono e di argomento, come quella con cui Buster Keaton affronta qualunque evento nei film di cui è protagonista. Geopolitica dell’intelligenza artificiale di Alessandro Aresu irradia disagio ad ogni ogni pagina accumulata dalla sua movenza narrativa, che si articola sui personaggi dell’attualità tecnologica, più che sui temi economici, sui blocchi continentali e sui confini delle tensioni militari e politiche. Dopo quasi 600 pagine a stampa il lettore sa tutto sulla giacca di pelle del CEO e fondatore di NVIDIA Jensen Huang, sul talento per la falegnameria del premio Nobel Geoffrey Hinton, sull’orologio al polso dell’ex ministro del Commercio USA Gina Raimondo, sul fastidio per il multiculturalismo di Peter Thiel: più che ad una galleria di ritratti, il lettore viene esposto all’apologia delle gesta degli imprenditori e dei computer scientist che hano costruito l’industria contemporanea dell’intelligenza artificiale.

Aresu adotta l’armatura concettuale del Cacciari del Lavoro dello spirito per definire il ruolo che i protagonisti della saga rivestono sullo scenario internazionale. L’essenza del sistema della scienza coincide con una rivoluzione continua, resa possibile dalla tecnica, quindi dalla potenza di calcolo che viene sviluppata dai processori con cui si elaborano i modelli di intelligenza artificiale più avanzati – che a loro volta permettono di progettare e realizzare hardware ancora più potente. L’accelerazione del progresso viene scandita dalla Legge di Moore e dalle formulazioni più recenti del principio, che Aresu etichetta come Legge di Kurzweil e Legge di Huang. In nessun caso si tratta di necessità fisiche, ma di evidenze emergenti dal ritmo di aggiornamento dei prodotti della manifattura tecnologica. Quello più antico risale a Moore, uno dei fondatori di Intel, e fissa il periodo di raddoppio della potenza di calcolo per chip ogni 18 mesi; Kurzweil ha osservato che l’introduzione dell’intelligenza del software modifica la curva di crescita – secondo la regola dei «ritorni accelerati» – convertendola da lineare ad esponenziale. Jensen Huang fissa la misura della nuova curva, che ha andamento logaritmico e che si fonda sulle GPU di NVIDIA, con un miglioramento di 25 volte ogni 5 anni.

2 LA GRANDE TRASFORMAZIONE

L’I.A. comporta un rinnovamento di tutti i processi industriali, della gestione dell’agricoltura, del consumo di energia, della mobilità, dell’infrastruttura militare. Negli impianti di TSMC, il principale fornitore di NVIDIA, le filiere di produzione sono manovrate da robot e l’intervento degli esseri umani è concentrato sulla progettazione e sul controllo del buon funzionamento delle macchine. Gli stabilimenti principali si trovano a Taiwan, e rappresentano il modello della Grande Trasformazione che ha investito l’Asia negli ultimi decenni – a giudizio di Aresu, più ampia e più radicale di quella che Polanyi ha descritto nell’Europa del XVIII-XIX secolo. La manifattura rappresenta ancora l’asse portante del sistema culturale, scientifico e politico del mondo; ma i settori strategici sono cambiati, così come le modalità di organizzazione del lavoro e la distribuzione geografica delle aree più avanzate. L’Europa ha abdicato da tempo a qualunque ruolo di primo piano: non è in grado di interpretare lo spirito del tempo, di identificare le industry su cui investire e i volumi di capitale necessari per la competizione su terreni come transistor, robotica, I.A. – e non è nemmeno capace di regolarle, dal momento che non ne ha alcuna comprensione reale. Il tentativo eroico di Angelo Dalle Molle e del suo istituto IDSIA a Lugano, o la permanenza di DeepMind a Londra, sono eccezioni da cui si evince solo che, senza l’intervento dei capitali americani, le poche operazioni di eccellenza del Vecchio Continente sono destinate alla marginalità.

Taiwan si trova al centro della rivoluzione tecnologica dell’Asia Orientale: il modello di organizzazione delle fabbriche allestite sull’isola non è riproducibile negli USA, dove tempi di messa a punto e di tassi di produttività non riescono a tenere il passo della madrepatria. Dai chip stampati a Formosa dipende lo sviluppo dell’automazione sia americana, sia cinese: l’interruzione del processo di globalizzazione, e l’introduzione delle logiche di friendshoring da parte di Washington e di Pechino, collocano le imprese taiwanesi sul tracciato del confine geopolitico, con l’obbligo di rinuncia a quasi metà del fatturato per schierarsi dalla parte della sicurezza nazionale di cui sono tributari i clienti maggiori.

La stessa linea di confine, e le stesse criticità, attraversano società nate e cresciute in pieno territorio americano, come NVIDIA, Intel o AMD, che realizzano l’hardware indispensabile per lo sviluppo di tutti i settori, dai videogame alla ricerca sulle molecole proteiche. Il comparto privato dell’industria, la ricerca avanzata in campo fisico, chimico, biologico, sono il teatro stesso della storia politica successiva all’interruzione del processo di globalizzazione, con l’incertezza sugli ambiti decisivi in uno scenario bellico – ora che la guerra si può manifestare anche come sabotaggio nei sistemi di controllo delle centrali nucleari, negli apparati informatici di funzionamento delle borse, delle transazioni commerciali di ogni genere, degli archivi pubblici, delle infrastrutture, della mobilità, persino delle lampadine e dei termostati nelle case «intelligenti». Secondo Carl Schmitt la dimensione della politica si può riassumere nella decisione su chi è il nemico; quella della tecnologia stabilisce se l’amico può godersi il caldo del divano nelle sere di inverno, e con cosa può distrarsi sul suo cellulare o con la smart TV. Ma anche nella quotidianità estranea alla deflagrazioni militari, la capacità del blocco cinese di riversare sul mercato prodotti di tutti i settori industriali, con un livello qualitativo paragonabile a quello occidentale (se non migliore, come nel caso delle automobili della BYD), e ad un prezzo inferiore, equivale ad un sovvertimento degli equilibri commerciali e di potere ereditati dalla seconda metà del XX secolo: sul divano di casa, quando l’amico scorre le notizie del giorno le compulsa con la maschera di smarrimento alla Buster Keaton.

3 LA RIVOLTA DI ATLANTE

Morris Chang sottolinea nelle interviste che la crescita di TSMC è stata resa possibile dalle politiche di gestione del personale umano negli impianti di Taiwan. Ingegneri e tecnici non possono iscriversi ad alcun sindacato, accedono agli spazi di lavoro il lunedì mattina, vivono e pernottano nelle aree aziendali fino al venerdì sera, quando possono rientare a casa per il fine settimana – purché non sia sopraggiunta qualche emergenza, la cui soluzione richieda la loro presenza in ufficio anche il sabato e la domenica. In ogni caso, la loro disponibilità a raggiungere la sede della fabbrica non prevede limiti di tempo e di orario, perché se una crisi dovesse verificarsi alle due di notte del sabato, l’ingegnere TSMC risponde al telefono, saluta la moglie e parte per la sua missione salvifica all’interno delle pareti della fabbrica.

Solo con questi metodi di devozione medievale all’impresa è possibile obbedire ai ritmi di crescita della Legge di Huang; ed è per questo che anche NVIDIA, Tesla e gli altri stabilimenti di Musk, non ammettono la sindacalizzazione dei dipendenti. Alla maschera di sconcerto di Buster Keaton con cui il lettore accoglie queste informazioni, Aresu aggiunge altri motivi di turbamento, approvando la denuncia di Morris Chang contro il freno allo sviluppo che si deve scontare negli USA, per le limitazioni imposte allo sfruttamento della manodopera, e per il favore accordato all’inseguimento del modello taiwanese da parte dei fondatori delle società nella Silicon Valley. Dalla (giusta) critica nei confronti dell’ignoranza con cui i politici affrontano le questioni del progresso tecnologico e della civiltà digitale, alla giustificazione del turbine insensato del capitalismo contemporaneo e della sua tirannia sociale, il passo è breve. Anche i lettori di Cacciari accolgono questo slittamento nel testo di Aresu con lo smarrimento di Buster Keaton, perché per il filosofo la tensione tra tecnica e politica non può mai risolversi in un lavoro di amministrazione burocratica delle esigenze del profitto economico.

In Aresu la constatazione che la corsa verso l’incremento della potenza di calcolo è sempre più forsennata in tutto il mondo, e che la sfida tra blocco occidentale e blocco cinese si recita sulla scena dell’avanzamento tecnologico, non viene bilanciata dalla domanda: a quale scopo? La fuga in avanti degli eroi che Aresu glorifica nel suo testo, con un peana che è un tributo ad Ayn Rand più che a Cacciari, finisce per precipitare il mondo in un divenire senza avvenire, nella corsa senza fine di un futuro senza un fine. Geoffrey Hinton si è ritirato da Google nel 2023 sottoponendo a dure critiche il modello di intelligenza artificiale che lui stesso ha contribuito a sviluppare, con la delusione di aver mancato l’obiettivo di conoscere il funzionamento del cervello umano; Demis Hassabis ha vinto il Premio Nobel per la chimica rimanendo in Europa, e utilizzando qui l’I.A. sviluppata in DeepMind. L’emergenza di un significato, o il fallimento della sua ricerca, non obbediscono alla geografia di Aresu, e per la verità non sembrano obbedire ad alcuna regola. L’Autore rimprovera i politici di impedire la libera circolazione dei capitali, dei cervelli e delle idee, frammentando il mondo lungo i confini della sicurezza nazionale; e in effetti senza le GPU di Huang è impossibile avviare progetti di ricerca scientifica o di progettazione tecnologica che aspirino ad un interesse universale. Ma la pressione dell’utilità commerciale conduce a risultati che sono davvero interessanti? Il mondo con l’onnipervasività degli smartphone, del cloud, e ora dell’I.A. – che solo pochi anni fa non è stata in grado di evitare la terapia medievale del lockdown contro un virus che ha contribuito a smistare per i quattro angoli del pianeta – è davvero il luogo in cui vorremmo vivere? L’abrogazione della separazione tra lavoro e tempo libero, la proibizione delle pause nella reperibilità, l’esposizione allo scivolamento nella depressione che è endemica nella «società della stanchezza», sono un prezzo che siamo disposti ad accettare per conversare con ChatGPT?

Non dovrebbe la politica poter decidere su questo?

BIBLIOGRAFIA

Aresu, Alessandro, Geopolitica dell’intelligenza artificiale, Feltrinelli, Milano 2024.

Cacciari, Massimo, Il lavoro dello spirito. Saggio su Max Weber, Adelphi, Milano 2020.

Han, Byung-Chul, Mudigkeitsgesellschaft – Burnoutgesellschaft – Hoch-Zeit, Matthes&Seitz, Berlino 2010.

Kurzweil, Ray, The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, Viking Press, New York 1999.

Polanyi, Karl, The Great Transformation, Ferrar&Rinehart, New York 1944.

Schmitt, Carl, Der Begriff des Politischen, Duncker & Humblot Verlagsbuchhandlung, Berlino 1932.

Robert F. Kennedy Jr ministro della Sanità USA. Perché non è necessariamente una brutta notizia

Il 13 febbraio 2025, Robert F. Kennedy Jr è stato nominato ministro della sanità. Avrà anche la supervisione della Food and Drug Administration, la potente agenzia federale che vigila su cibo e farmaci, e il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), che si occupa espressamente anche di vaccinazioni. Il suo intento sarebbe quello di rendere l’America più sana (MAHA – Make America Healthy Again https://www.maha.vote/), combattendo il cibo-spazzatura e lo strapotere delle Big Pharmas.

Sì è molto parlato di lui, nei media mainstream. Generalmente male.

71 anni compiuti, avvocato di molte cause ambientaliste (ne ha vinte alcune contro importanti industrie accusate di inquinamento) e dei diritti delle tribù native, è figlio di Robert Francis Kennedy (candidato alla Casa Bianca mentre fu ucciso a 43 anni) e nipote di John Fitzgerald Kennedy (che invece Presidente era riuscito a diventarlo, ma anche lui fu ucciso, a 46 anni).

Contro la sua nomina si sono scagliate più di 80 organizzazioni, numerose scienziate (sempre usando il femminile sovraesteso), 25.000 professioniste dell’American Public Health Association, 15.000 mediche.

Il (risicatissimo – 14 a favore e 13 contrarie) parere favorevole alla sua nomina da parte della commissione Finanze del Senato, è coinciso con un vistoso calo del titolo Pfizer (-2,3%) e Moderna (6,2%) sulla borsa di Wall-Street. E anche in Senato la sua conferma è passata per soli 4 voti: 52 senatori/trici repubblicani/e a suo favore (di cui 2 incerti fino all’ultimo), e 48 contrari (di cui 45 democratici/che, 2 indipendenti e Mitch McConnell, senatore repubblicano, per decenni alla guida dei repubblicani del Senato, in forte contrasto con Trump e che si definisce “un sopravvissuto alla poliomielite”.

Le accuse, tutte vere, nei confronti di Kennedy sono di:

- essere un traditore del Partito Democratico (il quale però ostacolò fortemente la sua corsa alle primarie nel partito);

- essere stato un consumatore di droghe per molti anni (sembra però che ora abbia smesso, mentre molte altre politiche continuano…)

- aver avuto una relazione extraconiugale con una nota reporter di sinistra (ma noi di queste cose non ci scandalizziamo, avendo avuto un Presidente del Consiglio sicuramente molto più esperto in materia)

- aver confessato di aver ucciso un orso per poi abbandonarne il cadavere a Central Park (almeno in Trentino queste cose le fanno dopo una delibera)

- essere un nemico dell’industria agroalimentare e farmaceutica (cosa però stranamente apprezzata sia a destra che a sinistra, e in particolare da giovani, ambientaliste radicali, salutiste, new age, ultras dell’anti-capitalismo tipo Occupy Wall Street)

- voler contrastare la diffusione di prodotti chimici inquinanti e pesticidi (che idea balzana)

- voler abolire le pubblicità dei farmaci, danneggiando così le TV (non lo sa che sono soltanto dei “consigli per gli acquisti”, come li chiamava Maurizio Costanzo?)

- voler imporre normative per la messa al bando di vari additivi alimentari tossici o di organismi geneticamente modificati (direttive peraltro già adottate nell’Unione Europea e nella California, governata dai democratici).

- abbracciare teorie complottiste senza fondamento (tra cui gli assassinii del padre e dello zio, da lui attribuiti alla Cia, agenzia che mai ha commissionato omicidi o organizzato colpi di stato da quanto è stata costituita nel lontano 1947).

- essere un anti-vaccinista e di credere che alcuni vaccini possano causare (indirettamente) l’autismo nelle bambine. Con queste convinzioni, numerose scienziate prevedono il ritorno negli Usa di malattie scomparse o fortemente ridimensionate proprio per merito delle vaccinazioni. Non tutte le scienziate però la pensano così e il tema è molto più complesso delle semplificazioni proposte da molte scienziate e giornaliste (vedi Gobo e Sena 2019).

Complessivamente, però, se Kennedy riuscisse a mettere in pratica solo metà del suo programma (almeno quella metà che trova d’accordo tutte le persone di buon senso), ne vedremo delle belle.

Ma le vere domande sono: lui è in grado di farlo? Ha le competenze necessarie?

Alla prima è difficile rispondere. Per quanto motivata e decisa, una persona sola non è in grado di imprimere tutti questi cambiamenti. C’è bisogno della collaborazione di molte altre persone e istituzioni. Occorrono quindi capacità manageriali oltre che vision.

Veniamo quindi alla seconda domanda. Che competenze dovrebbe avere una ministra della sanità? Essere un’esperta di sanità? E chi è un’esperta di sanità: una medica? Una paziente? Una manager della sanità? Forse nessuna di queste.

La prima laurea di Sergio Marchionne era in filosofia. Poi si laureò in giurisprudenza. Successivamente in Discipline Commerciali e poi ottenne un Master in business administration. È stato, nell’ordine: direttore finanziario al Lawson Group, società di consulenza su salute e sicurezza (1992); amministratore delegato si Lonza Group Ltd, azienda operante nel settore della chimica farmaceutica e biofarmaceutica (2000); amministratore delegato della SGS, azienda attiva nei servizi di ispezione, verifica e certificazione (2002); nel CdA del gruppo biotecnologico Serono; nel 2008 vicepresidente non esecutivo e direttore indipendente senior di UBS (banche) e amministratore delegato FIAT.

Marchionne era forse un esperto dei settori dove operavano le “sue” aziende? No.

Eppure non pare abbia fatto peggio (anzi…) di Carlos Tavares, che è un ingegnere e ha fatto tutta la sua carriera nel settore automobilistico.

In Italia, come ministre delle sanità abbiamo avuto di tutto e di più. Nell’ordine: Nicola Perrotti (psicoanalista), Mario Cotellessa (medico), Tiziano Tessitori (avvocato), Angelo Giacomo Mott (medico), Vincenzo Monaldi (medico), Camillo Giardina (giurista), Angelo Raffaele Jervolino (avvocato e giurista), Giacomo Mancini (avvocato penalista), Luigi Mariotti (commercialista), Ennio Zelioli-Lanzini (avvocato), Camillo Ripamonti (Ingegnere), Athos Valsecchi (insegnante di scuola media), Remo Gaspari (avvocato), Luigi Gui (insegnante di filosofia), Vittorino Colombo (dirigente d’azienda), Antonino Pietro Gullotti (avvocato), Luciano Dal Falco (giornalista), Tina Anselmi (insegnante elementare e sindcalista), Renato Altissimo (dirigente d’azienda), Aldo Aniasi (pubblicista), Costante Degan (ingegnere), Carlo Donat-Cattin (giornalista e sindacalista), Francesco De Lorenzo (medico e accademico), Raffaele Costa (avvocato e giornalista); Mariapia Garavaglia (insegnante di lettere e giornalista), Elio Guzzanti (medico), Rosy Bindi (giurista), Umberto Veronesi (oncologo), Girolamo Sirchia (medico accademico), Francesco Storace (giornalista), Livia Turco (insegnante elementare), Maurizio Sacconi (funzionario), Ferruccio Fazio (medico e accademico), Renato Balduzzi (giurista), Beatrice Lorenzin (giornalista), Giulia Grillo (medico legale), Roberto Speranza (laureato in scienze politiche) e Orazio Schillaci (medico e accademico).

Eppure, almeno fino a poco tempo fa, il sistema sanitario italiano era considerato un’eccellenza mondiale.

Ma allora, che competenze servono per fare la ministra della sanità (o di un altro dicastero)? Non competenze specifiche, bensì trasversali come la capacità di: scegliersi le collaboratrici (queste sì) competenti nel settore, leadership, gestire i gruppi, mediare tra le diverse istituzioni, gestire i conflitti, motivare le collaboratrici e farle lavorare ecc. Insomma capacità gestionali, relazionali e comunicative.

Kennedy le ha? Molte persone lo dubitano…