Tecnologia e controllo - Una ricerca sul lavoro da remoto

Da quando il lavoro da remoto si è affacciato con prepotenza nelle vite di molti lavoratori sono sorte molte domande sul ruolo della tecnologia, non solo nello svolgimento delle diverse mansioni, ma soprattutto nell’evoluzione dei meccanismi di controllo a disposizione dei datori di lavoro.

L’esperienza del lavoro da remoto emergenziale è avvenuta infatti in un momento storico già fortemente caratterizzato dalla pervasività delle tecnologie informatiche in molti ambiti della nostra vita quotidiana (servizi, media, sanità, istruzione…). E se è vero che il tema del controllo non è nuovo (ha da sempre avuto un ruolo rilevante nella sociologia del lavoro e delle organizzazioni), è anche vero che siamo in un periodo in cui il controllo esercitato sui lavoratori e in generale sui cittadini è in aumento e sempre più visibile.

Pertanto, ci siamo domandate se l’accelerazione tecnologica che ha accompagnato la transizione al lavoro da remoto durante il periodo pandemico possa aver rappresentato un’ulteriore occasione per estendere forme pervasive ed estrattive[1] di controllo sui lavoratori, nel suo lavoro sul capitalismo della sorveglianza.

Tuttavia, la direzione della relazione fra tecnologia e controllo non è predeterminata[2]: l’impatto che l’introduzione della tecnologia ha sull’organizzazione del lavoro non è univoco ma situato all’interno dei contesti culturali, organizzativi e istituzionali in cui le tecnologie vengono impiegate e, vi è una profonda ambiguità insita nelle tecnologie informatiche[3]: «l’informatica propone di continuo nuove possibilità per l’asservimento della persona, non meno che opzioni per affrancarla» e gli esiti che l’introduzione di una certa tecnologia può generare in termini di qualità e organizzazione del lavoro «e ancora una questione di scelta».

Se da un lato la tecnologia può «liberare» il lavoratore da alcuni vincoli spazio-temporali, aumentare l’autonomia e ridurre il coinvolgimento in operazioni rischiose, dall’altro lato molte delle tecnologie utilizzate si fanno più pervasive e pongono le basi per un aumento del controllo da parte del management.

Non è, infatti, la tecnologia in sé a determinare un incremento del controllo, ma è, semmai, il modello economico sottostante che definisce obiettivi volti a estrarre valore dall’esperienza personale quotidiana, anche attraverso un monitoraggio serrato dei comportamenti dei lavoratori[4].

Di fronte a questi interrogativi abbiamo quindi cercato di indagare questo tema nell’ambito di una ricerca[5] avviata proprio durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.

Per tentare di valutare come il lavoro da remoto nella sua forma emergenziale possa aver influito sulle modalità di controllo siamo partite dalla letteratura organizzativista classica[6] che individua tre forme di controllo: a) la supervisione diretta e il controllo gerarchico; b) il controllo degli output secondo un approccio al lavoro per obiettivi; c) il controllo sugli input, attraverso l’interiorizzazione delle norme e dei valori dell’organizzazione da parte dei lavoratori.

Queste tre forme di controllo, applicate alla situazione dello smart working emergenziale - in tempi rapidi, spesso senza pianificazione né concertazione - hanno mostrato diverse possibilità di remotizzazione, ed un diverso rapporto con la diffusione delle tecnologie digitali.

Il nostro lavoro, quindi, ha avuto l’obiettivo di ricostruire, a partire dall’esperienza di lavoratori e lavoratrici, i sistemi messi in atto dalle organizzazioni per coordinare le attività svolte a distanza, come è cambiato il controllo esercitato sul lavoro da remoto e che ruolo hanno giocato le tecnologie digitali.

I risultati[7] sono stati almeno in parte diversi da quanto ci saremmo aspettate.

Innanzitutto, la maggior parte dei lavoratori dichiarava di non aver percepito differenze nel controllo lavorando da remoto piuttosto che in presenza: quasi l’80% degli intervistati riteneva infatti che il controllo fosse “rimasto uguale”. Emergevano tuttavia alcune differenze fra i rispondenti. Erano soprattutto le persone che svolgevano mansioni esecutive nel lavoro di ufficio che dichiaravano un aumento nella percezione del controllo, mentre coloro che svolgevano professioni intellettuali o professioni nel commercio e nei servizi alla persona dichiaravano con più frequenza una diminuzione del livello di controllo percepito.

Questi dati ci hanno suggerito di guardare con più attenzione agli effetti che il lavoro da remoto può avere sulle diverse attività che possono essere svolte a distanza, e agli strumenti che le organizzazioni hanno a disposizione e di fatto applicano.

Iniziamo a vedere quali sistemi di controllo sono emersi dalla nostra rilevazione.

Il timore per il controllo tramite strumenti digitali rimanda spesso all’utilizzo di software esplicitamente dedicati al monitoraggio dei lavoratori, che consentono al responsabile di osservare le attività svolte con il personal computer, di registrare la cronologia, a volte persino i movimenti del mouse. La nostra rilevazione mostra tuttavia che questi strumenti vengono utilizzati in modo molto limitato: appena il 7% del campione dichiara di avere in uso programmi di questo tipo.

I sistemi di controllo più diffusi sono invece i programmi che servono a registrare le presenze, utilizzati in sostituzione della timbratura del cartellino. Un’alternativa all’utilizzo della timbratura online è la consegna di report quotidiani o settimanali che rendano conto del lavoro svolto, e che coinvolge quasi un terzo dei rispondenti.

I meccanismi formali per il controllo dei tempi, dei modi o dei risultati del lavoro non esauriscono però la questione dei processi organizzativi dedicati alla supervisione dell’operato del personale.

Nel corso della ricerca è emerso, ad esempio, l’utilizzo frequente di programmi che consentono di visualizzare lo “stato” di una persona, che può essere ad esempio “presente”, “assente”, “occupata” o “non attiva”. Si tratta di software finalizzati prevalentemente all’interazione in tempo reale, come Skype, Meet o Teams, che offrono contestualmente quello che si rivela come un ulteriore meccanismo di controllo. Il controllo in questo caso non avviene necessariamente da parte del responsabile, capo o supervisore, ma può anche assumere una direzione “orizzontale”, ed avvenire quindi tra pari, tra colleghi. Lo stesso avviene quando si utilizzano programmi per la condivisione online di documenti, come Google Drive, Dropbox o, per le scuole, Classroom, usati da oltre la metà del campione. Anche in questo caso si tratta di tecnologie indispensabili per replicare da remoto le diverse forme di collaborazione che avvenivano in presenza. Allo stesso tempo si tratta di una sorta di vetrina che consente a tutti coloro che accedono al documento di tenere traccia di quanto viene fatto dai vari membri con cui interagiscono. In questo senso, anche questi strumenti digitali di collaborazione diventano meccanismi impliciti di controllo, di tipo verticale oppure orizzontale.

Questi ultimi esempi sono indicatori del fatto che il senso e il ruolo delle tecnologie non sono intrinseci agli strumenti, ma si costituiscono con il loro utilizzo. Un programma progettato per le comunicazioni dirette può trasformarsi in uno strumento per il controllo da parte di un responsabile o, più spesso, per il controllo reciproco tra i lavoratori, spesso senza essere percepito come tale da chi ne fa uso.

I sistemi di controllo che abbiamo descritto sono utilizzati in modo diverso da diverse categorie di lavoratori. Possiamo quindi aspettarci che l’intensificarsi del controllo tramite tecnologie abbia conseguenze diverse per diverse categorie di lavoratori.

Per le professioni esecutive, le tecnologie tendono a replicare le forme di controllo attive nel lavoro in presenza (registrazione delle presenze, relazioni sulle attività svolte, controllo della quantità di lavoro completato a fine giornata/settimana/mese). In alcuni casi, l’utilizzo di software per il monitoraggio puntuale del lavoratore può aumentare il senso di supervisione diretta e con esso lo stress (ma abbiamo visto che si tratta di pratiche relativamente poco diffuse).

Nella nostra ricerca è emersa con frequenza l’idea che il controllo (diretto) non sia necessario perché il supervisore “si fida” del lavoratore.

In questo riferimento alla fiducia è compresa, a nostro avviso, oltre ad un riferimento alle relazioni personali, la tranquillità che proviene dalla certezza che il lavoratore operi secondo le norme standardizzate che ha appreso sul luogo di lavoro. La questione che si pone per immaginare il futuro del lavoro da remoto è allora relativa ai sistemi di riproduzione di questi meccanismi di formazione e trasmissione di norme (e valori) aziendali. I processi di reclutamento nelle aziende che ormai utilizzano in modo ordinario il lavoro da remoto hanno messo in luce la necessità di prevedere periodi più intensi di lavoro in presenza nelle fasi di inserimento, proprio perché alcune modalità di acquisizione di informazioni non sempre formalizzabili sono difficilmente replicabili da remoto.

Per le professioni intellettuali, invece, che prevedono interazione e lavoro di gruppo, le tecnologie digitali possono far emergere il controllo orizzontale tra colleghi, rendendo qualsiasi attività visibile per tutto il team. A questo si aggiunge il fatto che, come sottolineano ormai molte ricerche, la crescente autonomia nella gestione dei tempi produce nei fatti un aumento delle ore di lavoro, oltre ad una maggiore “porosità” tra i tempi di vita, con il lavoro che tende ad invadere momenti tradizionalmente dedicati ad altre attività. La combinazione di queste dinamiche può portare a nuove forme di “autosfruttamento” da parte dei lavoratori, per via di quello che è stato definito il “paradosso della flessibilità”: anziché fornire maggiore libertà e autonomia, la flessibilità produce nei fatti una tendenza ad autoimporsi ritmi e tempi di lavoro crescenti.

Per un approfondimento, si veda Goglio V., Pacetti, V., Tecnologia e controllo nel lavoro da remoto, in “Meridiana: rivista di storia e scienze sociali”, n.104, 2, 2022, 47-73.

NOTE

[1] Per utilizzare i termini identificati da Zuboff, Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power (First edition). PublicAffairs.

[2] Si veda il contributo di Gasparini https://www.controversie.blog/le-tecnologie-non-sono-neutrali-la-lezione-dimenticata-del-determinismo-tecnologico/

[3] Gallino, L. (2007). Tecnologia e democrazia: Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici. Einaudi.

[4] Cfr Zuboff, cit. nota 1

[5] La ricerca è stata avviata ad aprile 2020 con un ampio piano di interviste in profondità (189 rispondenti, metà dei quali intervistati una seconda volta a circa 8-10 mesi di distanza), seguita poi da una rilevazione tramite questionario (circa 900 risposte) nel 2021.

[6] Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations. Free Pr.

[7] Goglio, V., & Pacetti, V. (2022). Tecnologia e controllo nel lavoro da remoto. Meridiana, 104, 47–74.

[8] Cfr. ancora Zuboff, cit. nota 1

Ossessione per il nuovo e cura delle cose - Riparare e manutenere

“Innovare”, in senso letterale, significa semplicemente introdurre qualcosa di nuovo. Tuttavia, sappiamo bene quanto questa sia in realtà un’espressione assiologicamente carica; rimanda, cioè, a una precisa idea di valore per cui tendiamo a pensare un’innovazione come a qualcosa di per sé positivo.

Infatti, espressioni che si richiamano al “nuovo” e all’innovazione, in particolare tecnologica, infestano la retorica dei programmi politici di ogni sorta e negli ultimi anni sono sistematicamente associati al digitale. Con il declino delle grandi narrazioni del Novecento, l’ideologia del digitale, l’ultima almeno in ordine di tempo (Balbi 2023), ha contribuito a rafforzare il mito dell’innovazione tecnologica come obiettivo prioritario e in sé desiderabile. Come problematizzare quella che secondo alcuni assume la forma di una vera e propria ossessione collettiva? Le possibilità sono molteplici. Tra queste, una consiste nel mettere al centro dell’interesse pubblico alcune attività che sembrano avere finalità sostanzialmente opposte rispetto all’innovazione: mentre innovare è un atto straordinario che, nell’introdurre una novità, rende allo stesso tempo qualcosa come obsoleto, riparare e manutenere invece sono pratiche che mirano a far durare le cose un po’ di più.

Un’inversione infrastrutturale

Per molto tempo, la storia delle tecnologie ha pensato l’innovazione come il motore del progresso e ha così alimentato una narrazione lineare dello sviluppo storico. Questo viene dunque rappresentato come un succedersi di grandi invenzioni che si affermano in forza della loro superiorità funzionale e che, di conseguenza, rendono superati gli apparati precedenti, relegandoli nell’ambito delle cose invecchiate.

Un apparato concettuale che rinforza l’idea della storia come fatta da grandi uomini dalle caratteristiche eccezionali. Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta gli studi sulla scienza e la tecnologia (Science and Technology Studies, STS) hanno puntato l’attenzione verso ciò che, in questi racconti, era di fatto rimosso, o perché spiacevole o perché pensato come ordinario e dunque banale. Sia le ricerche sulle infrastrutture sia quelle dedicati alla attività di riparazione e manutenzione (infrastructural studies e maintenance and repair studies) avevano sin dall’inizio l’ambizione di provocare una sorta di inversione figura-sfondo. In altri termini, l’obiettivo è spostare sullo sfondo ciò che normalmente attira l’attenzione (l’ultimo ritrovato tecnologico) e mettere in primo piano gli aspetti meno appariscenti del discorso comune – il fallimento, il rimosso oppure ciò che si ripete ma che permette al singolo apparato di esistere. Mentre “l'infrastruttura” può essere così ordinaria da sembrare noiosa, la ‘tecnologia’, al contrario, è un concetto orientato verso la novità [...].

Abbiamo la deleteria abitudine di isolare le parti più luminose, brillanti, nuove o spaventose del nostro ambiente e chiamarle ‘tecnologia’, trascurando le parti più vecchie e apparentemente più noiose”, nonostante sia “lì che si svolge gran parte del duro lavoro” (Peters 2015, p. 36).

Per “infrastruttura” di norma si intende un complesso di elementi materiali e immateriali costruiti dagli esseri umani che soddisfano bisogni e forniscono un servizio percepito come basilare. Basti pensare all’infrastruttura energetica che alimenta buona parte delle cose che usiamo quotidianamente o all’infrastruttura viaria o idrica. Da questo angolo visuale, la storia della tecnologia si delinea meno come una sequela di cambiamenti rivoluzionari e più come un processo di lunga durata, di ampia scala e di continuità ma anche di fallimenti, rotture, falle. La storia dell’infrastruttura ferroviaria, ad esempio, implica anche il disastro ferroviario.

Le rotture e i fallimenti hanno quindi un valore epistemico.

Sono operatori di problematizzazione e di visibilizzazione: richiedono di affrontare – ovvero di intervenire, prendere scelte sul futuro, individuare responsabilità, comprendere e ricostruire i processi – quello che nel processo normale di funzionamento può essere dato per scontato.

Durante una rottura viene messo in questione sia il singolo oggetto che si è inceppato sia il complesso sistema di interdipendenze in cui è inserito. Se ad esempio ci si rompe l’auto, siamo costretti a interrogarci sul suo funzionamento interno: una cosa che prima non era problematica, che funzionava come un tutto organico, emerge come un assemblaggio di parti che hanno anche una loro dinamica e temporalità propria (cos’è quel rumore? Si sarà logorata la cinghia di distribuzione? Ho cambiato l’olio di recente?). Ma siamo costretti anche a interrogarci su altre questioni che non erano in apparenza legate all’auto: non possiamo andare a prendere i nostri figli da scuola o i nostri cari dall’ospedale e non ci sono mezzi pubblici in quelle zone; così magari ci rendiamo conto della riduzione dei servizi pubblici che in precedenza non ci interessavano.

Prendersi cura delle cose

Un guasto alla macchina ci costringe a interrompere la nostra quotidianità ed andare dal meccanico per farla riparare. Certo: di fronte a questo imprevisto potremmo prendercela con noi stessi, magari rimproverandoci per non essercene occupati abbastanza.

Eppure, nonostante riparazione e manutenzione siano termini spesso associati, essi rimandano ad attività molto diverse. A giudizio dei sociologi francesi Jérôme Denis e David Pontille (2022), ad esempio, è proprio la manutenzione a lanciare la sfida più radicale alla ideologia dell’innovazione. Entrambe hanno in comune un obiettivo di fondo: allungare la vita delle cose. Ma ci sono alcuni elementi che avvicinano chi ripara a chi innova: i primi, infatti, devono restituire la cosa al suo funzionamento originario e, spesso, vi riescono in forza di una conoscenza tecnica specifica. Riparare, dunque, può anche avere un aspetto eroico-salvifico e, agli occhi dei profani, anche un po’ magico. Molto diverso è invece il caso della manutenzione: pensiamo ai servizi di pulizia degli spazi pubblici e privati, che sembrano essere portati avanti da donne e uomini senza qualità. Insomma, innovare e riparare rientrano comunque in una temporalità stra-ordinaria, mentre la manutenzione è necessariamente una pratica routinaria, ripetitiva, ordinaria e, come spesso accade in questi casi, tende a far sparire dalla vista le persone che se ne occupano.

Hirayama (Kōji Yakusho), il personaggio principale di Perfect Days di Wim Wenders, lavora alla manutenzione dei bagni di Tokio e non viene degnato di uno sguardo se qualcuno entra nel bagno mentre lui lo sta pulendo. E non si tratta solo della tipica discrezione giapponese: il sociologo cognitivo Eviatar Zerubavel (2024, 52) menziona una scena del tutto simile che si trova in Maid in Manhattan per sostenere che le persone che si occupano di lavori di pulizia sono spesso considerate come “di sfondo […]. Essi subiscono un’emarginazione attentiva […] solitamente associata all’essere di status inferiore”. A questa invisibilità e misconoscimento sociale della manutenzione e delle persone a essa associate corrisponde però sia una grande diffusione sociale sia, soprattutto, un’enorme rilevanza collettiva.

In primo luogo, tutte le cose sono di per sé fragili – hanno bisogno di una manutenzione di qualche tipo – e dunque siamo tutti coinvolti a vario titolo in questa attività. Inoltre, è possibile addirittura sostenere, come fanno Denis e Pontille, che la manutenzione sia addirittura più importante per la nostra vita rispetto all’innovazione, poiché attiene più al registro della riproduzione che a quello della produzione.

Proviamo a immaginare, ad esempio, un futuro del tutto privo di innovazioni nell’ambito dello spazio urbano in senso lato (nessun cambiamento nell’edilizia, nei trasporti, nei sistemi fognari o idrici, ecc.). Anche in questo scenario fittizio, potremmo comunque continuare a costruire, al netto del consumo di risorse, per millenni.

Al contrario, basta una sospensione delle attività di manutenzione di poche settimane per mandare qualunque città in crisi. Anche la realizzazione del miglior progetto possibile, partorito dalla mente della più creativa archistar, senza lavori di manutenzione, finirebbe in rovina in pochissimo tempo (mentre anche con un progetto mediocre, ad esempio di un complesso urbanistico, è possibile ottenere buoni risultati se è ben curato nel tempo).

Per una politica della manutenzione

Eppure, tutta l’attenzione e il riconoscimento sociale ed economico vanno in direzione del gesto creativo e innovativo[1]. Possiamo fare qualcosa per mettere in discussione questa tendenza apparentemente ineludibile? Qual è la rilevanza politica del nostro modo di misurarci con il tema della manutenzione?

Il sottotitolo del già citato libro di Denis e Pontille è, appunto, Politique de la maintenance e secondo i due autori guardare alla manutenzione permette di sottoporre a critica la visione molto ristretta di economia circolare che si concentra sul circuito produzione-consumo-riciclo lasciando intatta la struttura del sistema e le sue disuguaglianze. Inoltre, chiarire mettere in primo piano i lavori di manutenzione permette di dare ulteriore forza a due lotte politiche molto significative. La prima è contro l’obsolescenza programmata e tutti i processi di chiusura informativa e tecnologica (“blackboxing”). La seconda richiama la necessità di un maggiore riconoscimento, simbolico ed economico, per i lavori di manutenzione, essenziali per la tenuta del sistema sociale. Infine, a un livello più astratto ma non per questo meno importante, guardare alla manutenzione permette di cambiare il nostro sguardo sulle cose, il nostro rapporto con loro e quindi, in definitiva, noi stessi. Le ricerche sociologiche che hanno studiato i lavoratori della manutenzione (sia che si tratti della metropolitana di Parigi, di un sistema idrico o di un museo) hanno molto da insegnarci: si tratta di sviluppare una diversa sensibilità alle cose, più attenta alle dinamiche della materia, alla sua fragilità, all’invecchiamento e alla degradazione. Un rapporto che è l’esatto contrario del consumo delle merci: non si tratta solo di usare le cose, ma di occuparcene e dunque di riconoscere che il nostro benessere dipende anche dalla loro tenuta.

Avere cura delle cose ha molto a che fare con l’avere cura delle persone e dei sistemi viventi (Jackson 2017), anzi a volte ci prendiamo cura degli altri attraverso la manutenzione delle cose da cui dipendiamo. La politica della manutenzione esprime anche un invito a riconoscere e prendersi carico delle nostre reti di dipendenza reciproca. Perché noi dipendiamo gli uni dagli altri, ma anche – perché no? – dalle cose.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Balbi, G. (2022), L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale, Laterza, Bari.

Denis, J., Pontille D. (2022), Le soin des choses. Politiques de la maintenance, La Découverte, Parigi.

Jackson, S.J. (2017), Speed, Time, Infrastructure Temporalities of Breakdown, Maintenance, and Repair, in J. Wajcman e N. Dodd (a cura di), The Sociology of Speed: Digital, Organizational, and Social Temporalities, Oxford University Press, New York, pp. 169–85.

Peters, J.D. (2015), The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental Media, University of Chicago Press, Chicago.

Zerubavel, E. (2024), Nascosto alla luce del sole. La struttura sociale dell’irrilevanza, PM edizioni, Varazze.

NOTE

[1] In ambito specificamente artistico si vedano i lavori di Mierle Laderman Ukeles e il suo “Manifesto For Maintenance Art, 1969!” (a tal proposito si veda inoltre Denis e Pontille 2022, 28-33).

Un fiume norvegese, il governo e dei pescatori tradizionali - La conoscenza scientifica come forma di colonialismo?

Noi occidentali abbiamo imparato a dare per scontato che la conoscenza scientifica abbia un primato epistemologico sulle altre forme di conoscenza. Ma esistono anche delle conoscenze tradizionali che non sono formalizzate in teorie, concetti specifici, ma che possono avere una forte presa sulla realtà.

------------

Nel saggio “Indigeneity, science and difference: notes on the politics of how”, John Law e Solveig Joks (2019) analizzano una controversia coloniale riguardante la regolamentazione della pesca del salmone nel fiume Deatnu.

Da un lato c’è il governo norvegese che, con i suoi ricercatori e biologi, vuole imporre delle norme per preservare le popolazioni di salmoni attraverso la riduzione delle attività di pesca. Secondo il governo e i ricercatori, gli obiettivi di stoccaggio non venivano raggiunti e il numero di salmoni stava diminuendo.

Questo gruppo di scienziati finlandesi e norvegesi aveva raccolto statistiche, modellato stock ittici ed eseguito proiezioni demografiche; sulla base di questi elementi aveva elaborato delle regole rigide su chi può e chi non può pescare in questo fiume scandinavo, con quali tecniche, in quali periodi e in quale ora del giorno. Queste norme sono il prodotto di statistiche e proiezioni biologiche sulla popolazione ittica.

Dall’altro lato ci sono le popolazioni indigene dei Sàmi che abitano sulle rive del fiume: i Sami conoscono come si comporta il livello dell'acqua nella sua loro parte di Deatnu, conoscono l'ora del giorno più propizia, il momento della stagione più favorevole per pescare, le predisposizioni dei vari tipi di salmone, e come incidono la temperatura, il sole, il vento, la pioggia e la neve sulla pesca.

In altre parole, hanno pratiche e concezioni diverse del fiume e del salmone.

Inoltre, la cautela e il rispetto per il fiume e per il salmone, il senso del luogo, la modestia, sono valori fondamentali che orientano la loro pratica di pesca; ad esempio, non pescano più salmone del necessario, non contano i pesci che catturano (farlo sarebbe irrispettoso) e non pescano quando i salmoni stanno per riprodursi. Fanno affidamento su un tipo di conoscenza caratterizzata da un'avversione per le statistiche. Anche i pescatori Sàmi si preoccupano per il salmone, solo che non lavorano con i numeri, ma si chiedono: arriverà il salmone? Continueranno ad arrivare? E, se ne arrivano meno, perché?

Nonostante ciò, il governo norvegese ha adottato le norme prodotte dal gruppo di scienziati riducendo i periodi di pesca da 11 (nel 2016) a 4 (nel 2017).

Queste regole - però - impedivano ai Sami di pescare quando le condizioni erano giuste, oppure glielo impedivano in un’altra parte del fiume anche se lì le condizioni sono giuste ma non in quella dove loro abitavano; impedivano di pescare anche se lo stato del tempo e del fiume sono ottimali, o le attività degli altri pescatori e l’ottima pesca dell’ultimo periodo hanno fatto capire loro che quello è un buon momento per pescare.

-------------

Il punto è che queste regole ignorano le competenze delle popolazioni locali e la loro più profonda preparazione perché le costringe a pescare in orari predeterminati e, a volte, inappropriati; oppure permettono di pescare quando invece non si può perché non c’è nessuno che ti può aiutare con le reti, oppure perchè l’acqua è troppo bassa o alta.

Gli autori dello studio mettono in luce l’asimmetria di potere tra le pratiche della biologia e le conoscenze ecologiche tradizionali dei Sami. La scienza dei biologi e ricercatori si basa sulla raccolta e l’elaborazione rigorosa di dati sistematici all'interno di un modello o ipotesi di ricerca, in grado di produrre un tipo di conoscenza oggettiva.

Quella dei Sàmi, invece, è un tipo di conoscenza in gran parte basata sull’esperienza, orale e visiva, intuitiva, e altamente qualitativa. Proprio per questo motivo viene marginalizzata.

Questo produce degli effetti più ampi.

In primo luogo, con la pesca limitata a quattro periodi all’anno, diventerà quasi impossibile per i giovani Sami imparare l’arte della pesca tradizionale, e questo la farà piano piano scomparire, insieme a quell’insieme di saperi e conoscenze sul come controllare una barca e maneggiare una rete, ma anche su come funziona il fiume, dove scorrono i canali profondi, dove è probabile che nuotino i salmoni. Tutto ciò richiede tempo, pazienza e pratica, ma con l’introduzione di queste regole tutto ciò viene loro tolto.

In secondo luogo, la scelta di adottare quelle norme ha una forte dimensione politica. Siamo di fronte a due modi differenti di assemblare la realtà. La modellazione scientifica della pesca mette in scena un modello fatto di meccanismi causali standard per spiegare le specificità di particolari fiumi, popolazioni e tassi di sfruttamento. In questo mondo non c’è spazio per le pratiche di pesca Sámi.

Gli autori parlano di un “soffocamento ontologico”, da parte del mondo delle regole che ignora le contingenze tradizionali dei locali e mette in atto un altro tipo di realtà. I modelli degli scienziati mettono in pratica una logica di colonizzazione perché presumono che esista un unico mondo “scopribile” attraverso meccanismi e/o correlazioni.

Ma questo tipo di rappresentazione non lascia spazi per storie, realtà e conoscenza alternative.

Sembra evidente che, a volte, la conoscenza scientifica ha lo stesso effetto del colonialismo sui Paesi che sono diventati colonie, cioè l’imposizione di un modo di pensare alla realtà in aperto contrasto e incompatibile con gli stili di vita tradizionali.

L’idea dell’oggettività, dello sguardo da nessun luogo non è realistica, I laboratory studies (Latour e Woolgar 1979; Knorr Cetina 1997) hanno mostrato come l’oggettività venga prodotta attraverso una continua manipolazione degli oggetti.

In questo caso abbiamo una ontologia, quella degli scienziati e biologi, che viene sovrapposta all’ontologia dei Sàmi.

I Sami hanno, infatti, una visione di cos’è oggettivo, ma la scienza impone una realtà divergente, che poi propone alla politica e pretende che sia implementata.

CONCLUSIONE

Nel momento in cui le norme vengono implementate si genera un circolo vizioso, in cui alcuni scienziati possono giustificare le proprie pratiche con frasi del tipo “eh ma sono scelte politiche”. Allo stesso tempo, la politica, implementando quel tipo di decisioni può deresponsabilizzarsi, attraverso il famoso mantra “lo dice la scienza”. La scienza fornisce una importante legittimazione alle scelte politiche a causa della sua autorità epistemica sulle altre forme di sapere, ma proprio per questo motivo non può rivendicare una neutralità perchè le decisioni prese producono degli effetti.

La scienza è una pratica sociale che crea un tipo di realtà e, spesso attraverso la politica, la mette in atto. Non c’è spazio per altre versioni. La natura viene rappresentata come un'unica realtà modellata da meccanismi generali che possono essere individuati dai ricercatori, mentre la cultura viene vista come multipla, soggettiva e normativa.

La sfida non è convincere le popolazioni Sami che la conoscenza scientifica è epistemicamente superiore, ma piuttosto fare in modo che la conoscenza dei Sami venga integrata nella scienza. La necessità è quella di creare pratiche materiali concrete che avvicinino gli uffici, i laboratori, i modelli biologici dei “coloni” alle pratiche locali dei Sámi.

Nel caso specifico la direzione potrebbe essere quella di “ammorbidire” il realismo della biologia.

BIBLIOGRAFIA

Knorr-Cetina K. (1997), Sociality with Objects. Theory, Culture and Society 14 (4):1-30.

Latour B. e Woolgar S. (1979), Laboratory life: The construction of scientific facts, Princeton University Press, Princeton.

Law, J., & Joks, S. (2019). Indigeneity, Science, and Difference: Notes on the Politics of How. Science, Technology, & Human Values, 44(3), 424-447.

Il contagio corre su internet - Malattie social-media-mente trasmissibili

Melanconie

Secondo Agamben (1979) non si sono mai aggirati per l’Europa tanti fantasmi come nel Medioevo. Il problema non è da ricondurre alle superstizioni del periodo, ma alle regioni più elevate della scienza del periodo Scolastico: alla fantasia e ai suoi prodotti, i fantasmi, spetta un ruolo centrale nella teoria della conoscenza. Sono immagini quelle che i sensi catturano dalla realtà, ma è compito della fantasia trattenerle e svilupparle nel sistema di specchi che in cui si articola la parte più spirituale della razionalità – quella speculativa. Il Medioevo era, quindi, più ossessionato dall’immagine di quanto lo sia la nostra epoca; ha anche elaborato una riflessione raffinata sull’ossessione, tanto che la nozione stessa di «idea fissa» è in debito con le concezioni medievali della «melanconia», e con il potere degli spiriti intermedi (o dei demoni) di imprimere un’immagine nella fantasia senza permetterle di focalizzare più alcun’altra figura. Il suo oggetto non esiste, ma questa evidenza non le impedisce di sbarrare la strada verso la propria realizzazione, che è l’imitazione di Cristo, e di riconoscere la vera felicità, che è Dio.

Le fibre dell’isolamento

Il testo di Leslie Jamison - Esami di empatia - mostra che, in età contemporanea, le immagini continuano a fissarsi nello stesso modo, con la sola differenza che l’agente non è più un demone ma Internet, e il gioco degli specchi coinvolge anche gli altri soggetti che condividono la stessa monomania, e che con la loro approvazione rendono l’ossessione abitabile, oggettiva, invalicabile, meglio di quanto potessero fare i vecchi spiriti.

Tra i fantasmi descritti da Jamison, due evidenziano meglio il carattere autodistruttivo dell’ossessione: due malattie che contagiano in prevalenza le donne, due epidemie che hanno cominciato a espandersi dopo il 2001 e che hanno trovato nei canali di Internet il veicolo principale, anche se con due destini del tutto diversi.

La prima delle due è stata tenuta a battesimo su un forum online da Mary Leitao, una biologa tecnica di laboratorio, che l’ha etichettata «morbo di Morgellons», sulla base dei sintomi censiti in una rivista medica francese del Seicento. Una dermatite che può originare anche dolore e irritazioni, e che costringe il paziente a grattarsi fino all’escoriazione, è l’anamnesi della malattia di cui soffre anche il figlio della Leitao, e che nessun medico è riuscito a ridurre ad una diagnosi convincente. Nelle piaghe provocate dagli strofinamenti per lenire il prurito, come aveva pronosticato Thomas Brown mentre esaminava i ragazzi (i «Morgellons») della regione di Languedoc, la biologa ha rintracciato fibre sottili e granelli scuri. A questi corpi estranei si dovrebbe imputare l’infezione e il dispiegamento dell’intera collezione di sofferenze connesse; ma la rivelazione che la filologia ha consegnato alla Leitao è rimasta una scoperta malinconica, una verità ripudiata e stigmatizzata come eresia dalla comunità medica. Secondo la scienza istituzionale le cause del morbo risalgono ad una sindrome di «Münchausen by proxy», una reazione auto-immune ipertrofica indotta da paranoie di vario genere, insieme al bisogno di ottenere attenzioni.

Dalla metà degli anni Duemila la Fondazione Charles Holman convoca una volta all’anno ad Austin, nella Chiesa di Westoak, i pazienti di Morgellons che si sentono traditi dalla medicina ufficiale, per sviluppare colloqui tra malati e ricercatori. Quando Jamison ha partecipato all’evento nel 2012 ha incontrato persone con un’immagine di sé stesse del tutto distorta – ma adeguata all’isolamento sociale cui sono consegnate dalla loro condizione economica, lavorativa, famigliare. La malinconia che opprime queste conversazioni – interviste, o saggi di empatia – riesce a far coincidere i confini del concetto medievale con la nostra nozione di prostrazione emotiva. Le pazienti, anche quelle che a giudizio della giornalista godono di un aspetto attraente, si percepiscono sfigurate dalle macchie e dalle piaghe della dermatite, e accettano la conseguenza di consegnarsi ad un destino di clausura, il cui unico contenuto è l’ispezione delle proprie ulcere, alla ricerca di filamenti e di micro-frammenti scuri. Al convegno di Austin i «morgi» ritrovano un’identità nel nome proscritto del loro morbo, nella censura che è ad un tempo dannazione e salvezza della loro comunità. Il riconoscimento reciproco si ferma a questa assenza o a questo esilio, e la compresenza nella Chiesa di Westoak è una giustapposizione di solitudini che non si parlano, separate dalla varietà dei sintomi e delle convinzioni sulla natura del contagio, ma soprattutto dall’introversione dell’autoesame, dall’ossessione per gli specchi e le lenti di ingrandimento.

La sindrome dell’influencer

Decine, se non centinaia di migliaia di Morgellons sono stati curati dai medici con una combinazione di antinfiammatori e di ansiolitici: alcuni si sono fatti guidare dalla terapia e sono guariti, altri sono rimasti imprigionati dalla sindrome. Una sorte del tutto differente è toccata all’altra malattia, che nelle pagine della Jamison è ancora senza un nome ufficiale: la vulvodinia non è una sindrome per diseredati, ed è stata sostenuta dalla testimonianza di numerose influencer sui social media. La legge presentata nel 2022 In Italia al Senato vantava come ambassador Giorgia Soleri, influencer su TikTok e – a quel tempo – fidanzata di Damiano dei Måneskin. Sui media istituzionali le pazienti vengono contate con percentuali di vaste proporzioni (10%-15% di tutte le donne), senza mai citare la fonte del dato: denunciano una sofferenza nell’area genitale, per la quale i medici non riescono a risalire ad una causa fisiologica univoca. In questo caso però le testimoni sono di riguardo, e come ricostruisce Fontana (2024), qualunque contestazione della loro posizione viene stigmatizzata come un rigurgito di patriarcato che ancora scuote l’inconscio della comunità scientifica. Gli influencer non possono essere accusati di Schwärmerei, la possessione fanatica che Lutero imputava ai contadini ribelli di Melantone (sostenitori della Riforma luterana ma antagonisti dell’aristocrazia feudale con cui Lutero aveva stretto un’alleanza politica), e che i medici rintracciano nei Morgellons: non li si può accusare di non essere padroni della loro parola, di essere solo il veicolo della voce dei demoni che li abitano. Quindi l’OMS ha riconosciuto la formazione di questa nuova identità morbosa, e della comunità di cittadini che ne soffre, e l’ha iscritta nell’ICD-11, con il nome in cui si riconoscono i suoi pazienti.

Il potere di dire la verità

La comunità scientifica è incompatibile con i Morgellons ma compatisce la vulvodinia. Nel primo caso occorre liberare l’anima da un demone, che assoggetta gli individui a immagini capaci di fissare un discorso eretico nella mente, e di trasformare il corpo nel teatro che lo mette in scena. Nel secondo caso i pazienti sono peer reviewer di un discorso scientifico che, attraverso la diagnosi della malattia, contribuisce a liberare l’identità femminile (e l’intera società, che nella soggettività femminile trova la sua espressione più avanzata) dai pregiudizi riemergenti del patriarcato. Jamison presenta una galleria di saggi di empatia, in cui tenta di restituire a questo termine un contenuto sperimentale, una comprensione dell’altro attraverso l’adesione alla sua identità, la partecipazione alle condizioni che imprimono sulla sua vita la forma della sua individualità, con una pressione che è passione e patologia. Nelle sue pagine la vulvodinia si afferma come il dolore che la tradizione occidentale incide nel corpo delle donne nell’assegnarle al genere femminile: una forma di potere di coesione sociale che è congruente e accessibile al regime classificatorio del potere di veridizione da parte della comunità scientifica. I Morgellons sono l’espressione di un’esclusione, l’introiezione di un esilio sociale che li isola anche l’uno dall’altro: un esercizio congruente con la pratica del potere scientifico di rimuovere ciò che non deve appartenere alla tassonomia dell’oggettività, di rigettare la soggettività chi non ha abbastanza forza per partecipare alla peer reviewing.

O forse la vulvodinia è uno degli ultimi compromessi che le comunità di internet cercano di stabilire con le procedure e gli attori delle istituzioni tradizionali, in attesa che le identità modellate online non abbiano più bisogno di altro credito se non l’autonomia della propria fondazione per abitare il proprio mondo, sovrapposto e incompatibile, anempatico, con quelli posseduti dagli altri.

BIBLIOGRAFIA

Agamben, Giorgio, Stanze, Einaudi, Torino 1979.

Fontana, Laura, Il complesso mondo delle malattie “Internet-based”, «Link», 19 febbraio 2024.

Jamison, Leslie, The Empathy Exams, Graywolf Press, Minneapolis 2021.

La costruzione sociale della bicicletta - Ovvero, le tecnologie non sono neutrali

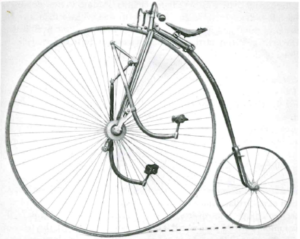

Provate ad immaginare una di quelle volte in cui avete deciso di fare un giro in bicicletta, magari in una bella giornata di primavera. Dopo esservi preparati e aver preso quello che vi serve, entrate finalmente in garage per prendere la bici ed uscire. Tuttavia, invece di trovare la bici che usate di solito trovate una di quelle bici con la ruota anteriore molto grande (figura 1) e diffuse alla fine dell’Ottocento. Pensate ad un mondo in cui tutto è uguale ad oggi, ma invece che utilizzare la bici moderna tutti usano queste bici. Partire da questa immagine strampalata e apparentemente senza senso permette di porre in rilievo una questione: le cose potrebbero essere andate diversamente da come le conosciamo? Oggi potremmo avere una bici diversa da quella che ci risulta apparentemente come normale? Infatti, come vedremo, “non c’è un solo modo possibile o un solo modo migliore di progettare un artefatto” (Bijker, Hughes e Pinch 1987, p.40 trad. mia), come nel caso della bici. È da questi interrogativi che parte anche l’approccio SCOT (Social Construction of Technology) allo studio della tecnologia, e attraverso cui Wiebe Bijker (1995) ricostruisce la traiettoria di sviluppo che ha portato alla bici moderna.

Un primo prototipo risale ad un disegno del 1493, attribuibile a Leonardo Da Vinci, in cui viene rappresentato un biciclo con due ruote delle stesse dimensioni, pedali e manubrio. Dunque, Bijker (ibidem) si chiede: perché si è dovuto aspettare fino al XIX secolo per l’affermazione della bici moderna? Questo mostra come per avere un’innovazione tecnologica non basta che ci sia un inventore isolato dal mondo e con una buona idea (Magaudda e Neresini 2020). Infatti, si è dovuto attendere fino al Settecento per la costruzione del primo célerifère (figura 2), un biciclo con una struttura di legno e due ruote della stesse dimensioni, e senza la possibilità di sterzo. Per spostarsi era necessario spingere a terra con i piedi, il più della volte infangandosi. Per questo motivo, iniziarono ad emergere una serie di varianti, tra le quali ebbe particolare successo il vélocipède (figura 3): aveva una struttura di ferro, il manubrio, la sella e i pedali regolabili. In questo caso, i problemi erano principalmente legati alle troppe vibrazioni e allo slittamento laterale del mezzo. In seguito, con l’ordinary bicycle (figura 1) venne introdotta una posizione di guida rialzata sopra la grande ruota anteriore, la quale permise di attenuare i colpi e di non infangarsi, evitando il contatto diretto con il terreno. Inoltre, questo biciclo fu reso più leggero con l’impiego di raggi di filo metallico per la struttura delle ruote.

L’ordinary bicycle fu pubblicizzata dai suoi ideatori attraverso un’impresa ciclistica in cui venne percorsa la tratta che va da Londra a Coventry in un solo giorno. Questo evento contribuì alla costruzione dell’immagine della bici a ruota alta come mezzo sportivo, veloce ed efficiente. Non a caso, in un primo momento i principali utilizzatori di questo biciclo furono i “giovani atletici e danarosi” (Bijker 1995), per i quali era un mezzo sportivo per andare veloce e per manifestare la propria virilità e machismo. Infatti, viste le grandi dimensioni, l’ordinary bicycle richiedeva una serie di doti fisiche e atletiche per essere utilizzata, non era un mezzo sicuro e accessibile a tutti.

Se da un lato i giovani atletici erano i principali utilizzatori dell’ordinary, dall’altro lato, diversi individui rimanevano esclusi dalla possibilità d’impiego del biciclo, per cui si può parlare anche di una serie di gruppi di non-utilizzatori. Nello specifico, per le persone anziane e per chi non aveva una certa prestanza fisica l’ordinary non era un mezzo sicuro con cui potersi muovere: c’era un forte rischio di cadute ed infortuni. Inoltre, veniva escluso dall’utilizzo del biciclo anche chi non aveva la disponibilità economica per acquistarlo. Infine, alle donne non era consentito utilizzare questo mezzo perché entrava in netto contrasto con i codici di abbigliamento femminile dell’epoca. In relazione a ciò, in quel periodo si sviluppò la Rational Dress Society, una società di donne che rivendicava il diritto di vestirsi in maniera più libera evitando corsetti, tacchi e gonne pesanti, in modo da poter accedere anche all’utilizzo della bici.

Se da un lato i giovani atletici erano i principali utilizzatori dell’ordinary, dall’altro lato, diversi individui rimanevano esclusi dalla possibilità d’impiego del biciclo, per cui si può parlare anche di una serie di gruppi di non-utilizzatori. Nello specifico, per le persone anziane e per chi non aveva una certa prestanza fisica l’ordinary non era un mezzo sicuro con cui potersi muovere: c’era un forte rischio di cadute ed infortuni. Inoltre, veniva escluso dall’utilizzo del biciclo anche chi non aveva la disponibilità economica per acquistarlo. Infine, alle donne non era consentito utilizzare questo mezzo perché entrava in netto contrasto con i codici di abbigliamento femminile dell’epoca. In relazione a ciò, in quel periodo si sviluppò la Rational Dress Society, una società di donne che rivendicava il diritto di vestirsi in maniera più libera evitando corsetti, tacchi e gonne pesanti, in modo da poter accedere anche all’utilizzo della bici.

Come sottolinea Bijker (1995), questa prima fase di sviluppo della bicicletta si caratterizzata per la presenza di diversi “gruppi sociali rilevanti” (giovani atletici e danarosi, donne, anziani); ovvero, gruppi di attori che condividono al loro interno la medesima interpretazione di un artefatto tecnologico come la bici. In tal senso, si parla di una “flessibilità interpretativa” tra i vari gruppi: se per i giovani atletici l’ordinary è un mezzo sportivo e virile, per il gruppo degli anziani rappresenta qualcosa di poco sicuro, mentre, per il gruppo delle donne diventa un campo di rivendicazione dei diritti alla libertà di abbigliamento e all’utilizzo della bici. Queste diverse interpretazioni riguardano una serie di problemi e soluzioni che vengono poste dai vari gruppi rispetto al funzionamento di un particolare artefatto tecnologico e che lo rendono utilizzabile. Va precisato che questa flessibilità non riguarda solo il “modo in cui le persone pensano o interpretano gli artefatti, ma anche la flessibilità nel modo in cui gli artefatti sono progettati” (Bijker, Hughes e Pinch 1987, p. 40 trad. mia). Dunque, è in relazione alle interpretazioni dei diversi gruppi social che prendono materialmente forma differenti modelli di bici. Ad esempio, per rispondere al problema del codice di abbigliamento femminile vennero sviluppate delle bici con la pedalata laterale (figura 4); mentre, per rispondere al problema della sicurezza vennero progettati modelli come la Lawson bicycle (figura 6) e la xtraordinary (figura 5), delle varianti della Ordinary in cui venne ridotta la grandezza della ruota anteriore e la trazione venne spostata sulla ruota posteriore. In questo senso, si vede bene come la tecnologia incorpori una serie di aspettative sociali da parte di chi la progetta e, al contempo, essa contribuisca a stabilizzare e dare forma alle relazioni tra i vari gruppi di utilizzatori.

Quindi, com’è stato poi possibile passare da questa molteplicità e varietà di bicicli differenti a quella che noi riteniamo essere la bici moderna? Per Bijker (1995) la risposta è da trovare nello pneumatico ad aria. Quest’ultimo inizialmente era visto come qualcosa di esteticamente ridicolo e poco funzionale. Tuttavia, la situazione cambiò nel maggio del 1889, quando il ciclista W. Hume vinse una gara dimostrando la validità degli pneumatici ad aria e della Safety bicycle (figura 7). È in questo momento che per Bijker (ibidem) c’è il momento di “stabilizzazione e chiusura” nella traiettoria di sviluppo tecnologico della bici: c’è una soluzione tecnica che permette di far convergere le interpretazioni dei vari gruppi sociali, rispondendo ai diversi problemi che essi pongono. In questo senso, la safety bicycle permette di rispondere sia alla necessità di andare veloce del gruppo dei giovani atletici, sia all’esigenza di una certa guida in sicurezza da parte di persone anziane e meno prestanti fisicamente, inoltre, permette un allineamento dei codici di abbigliamento femminile con l’utilizzo della bicicletta. Con la fase di stabilizzazione e chiusura la bici diventa quello che gli STS (Science and Technology Studies) definiscono una “scatola nera”; ovvero, una tecnologia pronta all’uso, disponibile per essere impiegata e che non è necessario problematizzare ulteriormente. Per questa ragione, quando ci riferiamo alla bicicletta nella vita di tutti i giorni non dobbiamo specificare che ha due ruote della stessa misura, i pedali, il manubrio, la catena; questi sono degli elementi che assumiamo come certi.

Da questa storia può essere fatto emergere quello che è il modello analitico dell’approccio SCOT per guardare allo sviluppo e all’innovazione tecnologica, il quale si articola principalmente in tre fasi (Bijker, Hughes e Pinch 1987; Bijker 1995): inizialmente c’è una “flessibilità interpretativa” di quelli che possono essere particolari dispositivi tecnologici, i quali vengono progettati con forme e caratteristiche diverse per rispondere ai problemi posti dai vari gruppi sociali; in una seconda fase avviene la “chiusura interpretativa”, l’artefatto tecnologico e le interpretazioni dei gruppi si stabilizzano arrivando a convergere tra loro; infine, questa chiusura va ricollegata e spiegata in un contesto sociale più ampio.

In conclusione, riprendendo gli interrogativi da cui siamo partiti, le cose potrebbero essere andate effettivamente in modo diverso? Gli STS, e in particolare l’approccio SCOT, ci insegnano che la traiettoria dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico è qualcosa di aperto, incerto, e non deciso a priori. Come nel caso della bici, le tecnologie vengono progettate in relazione alle aspettative dei gruppi sociali e, al contempo, contribuiscono a dare forma alle stesse relazioni tra gruppi e individui. In altri termini, tecnologia e società co-evolvono e si danno forma a vicenda in un tessuto unico e senza cuciture, un saemless web (Bijker 1995). Per questa ragione, il percorso che porta all’affermazione di una tecnologia non è qualcosa di lineare e già scritto: non è sufficiente che ci sia un inventore o una scoperta scientifica per sviluppare automaticamente una tecnologia più sofisticata, la quale finirebbe per impattare sulla vita quotidiana delle persone. In tal senso, le tecnologie che si affermano non sono quelle “più efficienti” o che “funzionano meglio”, ma quelle che si configurano come tali in particolari contesti d’uso. Per questa ragione, la bici moderna non si è affermata perché era la migliore da un punto di vista tecnico e di costruzione rispetto alle concorrenti, ma perché ha permesso di far convergere le interpretazioni dei vari gruppi sociali rispondendo ai loro problemi d’uso. Questo discorso può essere esteso per l’analisi di altre tecnologie e mostra come il processo di sviluppo tecnologico sia un processo non lineare e mai dato per scontato, in cui gruppi di attori e artefatti tecnologici si costruiscono reciprocamente.

BIBLIOGRAFIA

Bijker, W. E. (1995). Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. The MIT Press.

Bijker, W. E., Hughes, T. P., Pinch, T. J. (1987). The social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. The MIT Press.

Magaudda, P., Neresini, F. (2020). Gli studi sociali sulla scienza e la tecnologia. Il Mulino.

In nome del fanatismo sovrano – Ingegneria sociale e potere delle comunità (seconda parte)

Fanatismo e fandom

Brittany Kaiser che volteggia senza accorgersi di nulla attraverso uffici in cui viene forzato il risultato delle elezioni degli Usa e il referendum sulla Brexit, e i sostenitori di QAnon che credono alle cospirazioni del Deep State, possono corroborare la suggestione che «internet ci renda stupidi», come temeva Nicholas Carr (2011). Senza dubbio una parte delle risorse di comunicazione in Rete conta sulla collaborazione degli utili idioti per attecchire e propagarsi, ma l’esperienza ordinaria dovrebbe insegnarci ad ammettere che le tecnologie digitali hanno avvolto il nostro mondo come se fossero l’involucro di un dispositivo (Floridi, 2014), accrescendo, o almeno trasformando, la maneggevolezza di questo mondo-elettrodomestico. Ciascuno di noi vive il suo QAnon, in compagnia di nicchie più o meno ristrette di amici, che condividono la stessa concezione del mondo. Il problema non è solo la bacheca di Facebook, ma le recensioni di TripAdvisor con cui scegliamo il ristorante e i piatti da assaporare, quelle di Airbnb per selezionare la casa dove fermarsi qualche notte, le foto di Instagram per sapere quale deve essere il nostro stile di vita. La realtà viene letta con i servizi di georeferenziazione disponibili sul cellulare o addirittura sullo smartwatch. Gli algoritmi delle tecnologie indossabili ci rimproverano l’adipe accumulata nel ristorante scelto con TripAdvisor, si allarmano se stiamo camminando troppo, o ci irridono per la stanchezza prematura, ci mettono in competizione con gli amici e con gli sconosciuti (che per caso hanno stessa età, peso e altezza, e probabilmente hanno frequentato le stesse trattorie); quelli del termostato di casa verificano se il nostro consumo di energia è virtuoso o spregevole rispetto ai vicini. Scelgono la musica che ci piace, e persino la fidanzata (o il fidanzato) ideale, prediligendo i rapporti con una data di scadenza ravvicinata: in fondo anche il sesso si consuma, ed è quindi destinato a obsolescenza precoce. In questo contesto, Cambridge Analytica ha commesso l’errore di aver suggerito in Donald Trump il partner sbagliato ad un’intera nazione, per un rapporto della durata di quattro anni – svista giustamente pagata con il fallimento dell’agenzia elettoral-matrimoniale.

Aja Romano (2024) ricorre al termine stan (crasi di stalker fan), con cui si denotano i seguaci delle star della musica pop e di Hollywood, per spiegare il tipo di coinvolgimento che (il team elettorale di) Trump ha generato presso i sostenitori dell’ex presidente, in vista delle elezioni del prossimo novembre. I leader politici sono circondati dalla stessa aura di mito che caratterizza il fanatismo per le celebrità dello spettacolo e dello sport; i sostenitori partecipano dell’identità della comunità con la stessa carica assiologica che solidarizza i tifosi di una squadra o gli ammiratori di una leggenda del rock. La comunicazione con i fan non è mediata dai corpi intermedi delle istituzioni e della stampa, perché tutte le distanze sono abrogate dall’istantaneità della conversazione su X, su Instagram, o su Tiktok. Il ritardo richiesto dalla riflessione e dalla valutazione razionale viene soppresso nell’immediatezza del colloquio, con la sua emotività e la sua visceralità. Huwet (2023) ha chiarito come il fandom di Harry Potter sia diventato il terreno di coltura per alimentare (e finanziare) la setta degli Altruisti Efficaci in America.

L’iscrizione in una comunità, da cui ci si sente osservati e giudicati, rende percepibile per i frequentatori dei social media la pressione delle opinioni e delle valutazioni degli altri in modo diretto. Uno studio condotto nel 2016 con metodologie di Big Data Analysis da Quattrociocchi, Scala e Sunstein, ha mostrato che su Facebook non esistono differenze tra i comportamenti delle comunità di coloro che sono – o si ritengono – competenti su temi scientifici, e dei gruppi che recepiscono, diffondono e amplificano le opinioni cospirazioniste e antiscientifiche. Gli argomenti di cui dibattono sono opposti per segno ideologico, ma la polarizzazione che sospinge ciascuno a identificarsi con la posizione della propria comunità, e a scorgere nelle obiezioni solo un’espressione di disonestà intellettuale o economica, è una e la stessa come la via in su e quella in giù di Eraclito. È possibile distinguere i cluster per la velocità di propagazione dei post e per il numero di bacheche raggiunte, ma non per la resistenza a ogni forma di debunking, volto a dimostrare l’infondatezza delle informazioni condivise dai membri della comunità. Il ricorso alla ragione, con argomenti e prove fattuali, non solo è destinato al fallimento, ma genera un «effetto boomerang» (Hart e Nisbet, 2012) che incrementa la fiducia nei pregiudizi della comunità: il fact checking tende a scatenare una reazione contraria alla sua destinazione, promuovendo la ricerca di conforto da parte dei confratelli sulla validità delle notizie contestate, e intensificando la polarizzazione delle opinioni.

Eco sociale e comunità scientifica pre-print

La social network analysis ha elaborato modelli matematici che misurano l’interazione tra individuo e collettività, e permettono di correlare la chiusura di una rete sociale alla larghezza di banda nella circolazione delle informazioni e alla fiducia che i membri ripongono nella loro validità (oltre a quella che attribuiscono alle persone che le diffondono). Con l’aiuto dell’immaginazione si può intuire che il passaggio delle notizie accelera nelle comunità in cui ognuno conosce ogni altro componente, e che questo movimento vorticoso consegna più volte lo stesso contenuto a ciascun soggetto, recapitandolo da fonti in apparenza indipendenti le une dalle altre. Il turbine dell’informazione suscita una sensazione di urgenza che cresce ad ogni ripresentazione della notizia, impone l’imperativo del suo rilancio, ispira fede nella sua verità.

Lo strumento essenziale delle piattaforme online sono gli algoritmi che identificano i cluster di utenti con interessi simili. La geodetica di una rete è il numero di passaggi che collega i due nodi più distanti compiendo il percorso più breve possibile. Secondo il famoso esperimento di Milgram del 1967 la geodetica dell’intera umanità conterebbe sei gradi di separazione; Facebook conta oltre due miliardi di iscritti, ma secondo uno studio del 2012 la sua geodetica è di soli 3,75 passi. La densità delle relazioni umane è molto più fitta di quanto ci immaginiamo, e la larghezza di banda che misura il potenziale di circolazione delle notizie è ampia in misura direttamente proporzionale.

In questo intrico di connessioni, sono gli algoritmi dei motori di ricerca e dei social media a decidere cosa deve essere letto e da chi: sono quindi i loro pregiudizi a stabilire il grado di perspicacia o di ingenuità degli individui, o almeno a intensificare le loro inclinazioni personali. Sembra la versione moderna della Grazia divina, che secondo Lutero distingue a priori i sommersi e i salvati; ma nell’immanenza della realtà profana, questo è il sintomo della sostituzione della classe sociale che alimentava comitati scientifici e peer reviewer con un nuova struttura di potere, che alimenta la produzione e la certificazione della verità fondandola sul prestigio degli algoritmi, dei big data, e su una diversa divisione del lavoro linguistico, con una nuova distribuzione delle competenze e delle comunità di esperti. Uno studio di West e Bergstrom del 2021 documenta la tendenza anche da parte degli scienziati ad affidarsi a Google Scholar per la ricerca di saggi, e a seguire le segnalazioni dei colleghi sui social media. Ma l’algoritmo del motore tende a premiare i contenuti che ottengono più link e più citazioni, così come le piattaforme di social network incrementano la visibilità dei profili e dei contenuti che ottengono più like e più interazioni. Robert Merton ha battezzato «effetto San Matteo» il risultato di questo comportamento: chi vince piglia tutto. Tra i contenuti vincenti nell’ambito scientifico si trovano anche citazioni scorrette che vengono replicate a oltranza, nonché saggi in versioni pre-print che non hanno mai passato la peer review, o che includono errori in seguito emendati – senza alcun riguardo per le correzioni.

Non so se la crisis discipline debba farsi carico di mettere in salvo la specie dei sostenitori di QAnon dai memi di QAnon, contro la loro stessa volontà; ma di certo serve una nuova interpretazione della realtà che la osservi come il prodotto di un nuovo ecosistema. La tecnologia sovrappone al mondo piani di leggibilità e di utilizzabilità, anzi, li iscrive nel mondo stesso – e non saremo noi, né alcun altro Artù, a poterli estrarre. Se li conosci non li eviti, ma almeno puoi provare a capirli.

BIBLIOGRAFIA

Aubenque, Pierre, Le problème de l’Être chez Aristote. Essai sur la problématique aristotélicienne, PUF, Parigi, 1962.

Austin, John, How to Do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, Clarendon Press, Oxford 1962.

Backstrom, Lars; Boldi, Paolo; Rosa, Marco; Ugander, Johan; Vigna, Sebastiano, Four degrees of separation, «Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference, June 2012», pagg. 33–42

Bak-Coleman, Joseph B.; Alfano, Mark; Barfuss, Wolfram; Bergstrom, Carl T.; Centeno, Miguel A.; Couzin, Iain D.; Donges, Jonathan F.; Galesic, Mirta; Gersick, Andrew S.; Jacquet, Jennifer; Kao, Albert B.; Moran, Rachel E.; Romanczuk, Pawel; Rubenstein, Daniel I.; Tombak, Kaia J.; Van Bavel, Jay J.; Weber, Elke U., Stewardship of global collective behavior, «Proceedings of the National Academy of Sciences», 6 luglio 2021, n.118.

Butcher, Mike, The CEO of Cambridge Analytica plans a book on its methods, and the US election, «TechCrunch», 6 novembre 2017.

Carr, Nicholas, The Shallows. What Internet is Doing to Our Brains, W. W. Norton & Company, New York, 2011.

Floridi, Luciano, The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality, OUP Oxford, 2014.

Girard, René, Le Bouc émissaire, Grasset, Parigi, 1982.

Hamilton, Isobel Asher, Plans to storm the Capitol were circulating on social media sites, including Facebook, Twitter, and Parler, for days before the siege, «Business Insider», 7 gennaio 2021

Hart, Sol; Nisbet, Erik, Boomerang effects in science communication: How motivated reasoning and identity cues amplify opinion polarization about climate mitigation policies, «Communication Research», vol. 39, n.6, 1° dicembre 2012, pagg. 701-723.

Huet, Ellen, Effective altruism has bigger problems than Sam Bankman-Fried, Financial Review, 17 marzo 2023.

Kaiser, Brittany, Targeted, HarperCollins Publisher, New York 2019.

Merton, Robert, Social Theory and Social Structure,II, New York, The Free Press, 1968.

Milgram, Stanley, The Small-World Problem, in «Psychology Today», vol. 1, no. 1, Maggio 1967, pp. 61-67

Pariser, Eli,The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You, The Penguin Press, New York 2011.

Quattrociocchi, Walter; Scala, Antonio; Sunstein, Cass, Echo Chambers on Facebook, «SSRN», 2795110, 13 giugno 2016.

Romano, Aja, If you want to understand modern politics, you have to understand modern fandom, «Vox», 18 gennaio 2024.

West, Jevin D.; Bergstrom, Carl T., Misinformation in and about science, «Proceedings of the National Academy of Sciences», aprile 2021, vol. 118, n.15.

In nome del fanatismo sovrano - Ingegneria sociale e potere delle comunità (prima parte)

Brittany Kaiser era la business developer di Cambridge Analytica, l’azienda accusata di aver consegnato a Donald Trump la vittoria delle elezioni presidenziali del 2016 ricorrendo a tattiche di microtargeting sui social network. Alexander Nix, il CEO che l'ha assunta nel 2014 e licenziata nel 2018, sostiene in un’intervista a Mike Butcher (2017) che l’agenzia abbia processato dati provenienti da Facebook su 220 milioni di cittadini americani, estraendone le informazioni necessarie per profilare messaggi personalizzati di propaganda pro-Trump. Le confessioni della Kaiser, raccolte nel libro Targeted (2019), si riassumono nell’attante «non capivo, non sapevo, ho solo obbedito agli ordini», e sono considerate tra le rivelazioni più importanti delle «talpe» interne all’agenzia.

Il tema che ha incuriosito la magistratura riguarda il modo in cui Cambridge Analytica ha acquisito e conservato i dati degli utenti del social network. Invece l’aspetto che sfida il talento ermeneutico della Kaiser, e che è interessante esaminare, è la presunta capacità della comunicazione digitale di cambiare le convinzioni delle persone, soprattutto in ambito politico, grazie all'identificazione dei temi cui ciascun individuo è più sensibile, e alla misurazione delle relazioni di influenza tra amici. La «talpa» Kaiser inferisce dalle affermazioni dei colleghi che Cambridge Analytica eseguisse una profilazione psicometrica degli utenti, ed elaborasse messaggi capaci di dirottare le loro scelte elettorali o commerciali in senso opposto a quello spontaneo. I Sofisti facevano qualcosa del genere con l’arte dialettica, ma Platone e Aristotele non si ritenevano delle talpe quando hanno denunciato la loro techne.

Le dichiarazioni di Alexander Nix, riportate nel libro, inducono però a credere che gli obiettivi dell’agenzia fossero diversi, più coerenti con le tesi sull’efficacia dei social media, condivise un po’ da tutti almeno dalla pubblicazione di The Filter Bubble (2011) di Eli Pariser. Gli algoritmi di Facebook, e delle piattaforme simili, tendono a rinchiudere gli individui in una bolla autoreferenziale, popolando le loro bacheche con i post degli amici e con i messaggi pubblicitari che confermano la loro visione del mondo, ed escludendo progressivamente i contributi in disaccordo. Se questa ipotesi è corretta, non si comprende in che modo il social network possa stimolare trasformazioni nella concezione politica delle persone. Alexander Nix spiega che Cambridge Analytica si proponeva di incentivare l’entusiasmo dei sostenitori spontanei del candidato-cliente, trasformandoli da spettatori ad attivisti della sua campagna; al contempo, tentava di raffreddare l’adesione dei cluster di elettori «naturali» degli avversari, demotivando la loro partecipazione alle iniziative di propaganda e disertando i seggi il giorno delle votazioni. Durante la sfida tra Donald Trump e Hillary Clinton, questo schema si è tradotto nella focalizzazione sugli Stati della Rust Belt, l’America nord-occidentale dove il candidato repubblicano ha vinto la corsa alla Casa Bianca, coinvolgendo i lavoratori del settore manifatturiero, spaventati dalla crisi occupazionale, e raffreddando il sostegno all’avversaria da parte delle comunità nere e LGBT.

Le campagne di comunicazione su Facebook sarebbero quindi efficaci nel modificare l’entusiasmo per una convinzione già stabilita, non nel cambiarla. La Kaiser ha una vocazione difficilmente eguagliabile per il travisamento e la distrazione, ma sulla difficoltà di inquadrare i veri effetti dei social media si trova in buona compagnia. Il 6 luglio 2021 la rivista PNAS ha pubblicato un saggio firmato da 17 ricercatori di biologia, ecologia e antropologia, che definiscono lo studio dell’impatto di larga scala delle tecnologie sulla società come una crisis discipline, ovvero come un ambito di indagine paragonabile a quello che viene adottato per salvaguardare alcune specie in via di estinzione, o per prevenire gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici. Gli autori denunciano il fatto che le piattaforme digitali innescano processi di gestione del comportamento collettivo, ma mancano conoscenze di dettaglio sui meccanismi che mettono in opera il controllo, e metodi di misurazione della loro efficacia.

Le preoccupazioni dei ricercatori sono collegate a fenomeni di massa come il movimento complottista QAnon, nato nella bacheca del forum 4chan.org e rilanciato sui social media americani. Dall’ottobre 2017 una porzione sempre più ampia di cittadini Usa, di orientamento conservatore, vive in un mondo parallelo, con una storia elaborata da personaggi la cui identità rimane nascosta sotto i nickname di un gioco di ruolo disputato su varie piattaforme online. L’esercizio ludico consiste nella ricerca e nella sovrainterpretazione dei simboli che sarebbero cifrati nelle esternazioni dell’allora presidente Trump, nelle immagini dei politici divulgate dai giornali e dalle televisioni, nelle «soffiate» su presunti documenti segreti della CIA: il senso che viene rintracciato allude ad un conflitto sotterraneo tra le forze del bene e le insidie allestite da poteri forti che manovrano gli esponenti del Partito Democratico, i giornalisti delle testate più autorevoli del mondo, molte celebrità dello spettacolo, al fine di soggiogare il popolo americano e di imporre il dominio dei malvagi sull’intero pianeta. Gli avversari di Trump sono anche accusati di tutte le forme di empietà che René Girard (1982) ha rubricato tra i marchi del capro espiatorio, rintracciandoli in una narrativa culturale molto ampia, dai miti classici fino alle persecuzioni medievali: pedofilia, uccisione di bambini, cannibalismo, commercio con il demonio.

3 Mondi possibili e realtà aumentata

Le notizie che circolano di più e meglio sono una struttura coerente che forma un mondo abitabile, anche quando la sua trama è un cartone animato per bambini come QAnon. I Sofisti non arrivavano fino a questo punto; secondo Aubenque (1962) potrebbero averlo fatto Platone e Aristotele. Esiste un mondo possibile popolato dalle migliaia di persone che sciamano ai raduni di QAnon, dalle centinaia di migliaia che vedono e condividono i post con il suo hashtag, dai milioni che seguono i profili da cui vengono pubblicate le sue dichiarazioni. Per lo più le informazioni circolano sotto forma di memi (come accade ormai ovunque, dentro e fuori le campagne elettorali): post che mostrano un design perfetto per diffondersi senza attriti, non subire modifiche nel corso dei passaggi, sedurre l’immaginario e non pretendere nessuno sforzo di lettura.

La calata barbarica sul Campidoglio del 6 gennaio 2021, che si proponeva di impedire la ratifica da parte del Congresso dell’elezione di Joe Biden, è stata orchestrata da migliaia di account collegati a QAnon su Twitter (Hamilton, 2021); ma già il 4 dicembre 2016 un ventottenne della North Carolina si era pesentato alla pizzeria Comet Pong Pong di Washington per fucilare di persona i Democratici che (nel suo mondo) vi tenevano segregati bambini innocenti. Pizzagate è l’etichetta di un complotto, parallelo a Qanon, che mostra come la realtà online sia da molto tempo debordata fuori dagli schermi dei computer, trasformando i software dei forum dei fandom in hardware, nella realtà aumentata in cui vivono i fan stessi (in questo caso quelli di Trump). Quando John Austin (1962) spiegava «come fare cose con le parole», certo non immaginava che le narrazioni intessute da un gioco di ruolo avrebbero assunto il potere performativo di prescrivere una strage, o che gli storytelling del fandom di un presidente avrebbero ordito un colpo di stato in formato carnevale. In fondo, ogni epoca ha le talpe e le rivoluzioni che si merita: ad Atene sono toccati Platone e Pericle, a noi la Kaiser e lo Sciamano.

Meditate gente, meditate.

Celebrare la natura e le sue leggi - Roma Barocca, il Cenotafio di Boullée e la scala di Nervi

Perché possiamo parlare di nesso tra l’architettura, in particolare tra i monumenti, l’architettura celebrativa, e le scienze?

Perché il monumento – che è il culmine dell’architettura di celebrazione – non celebra esclusivamente il suo soggetto, ad esempio il cavaliere della statua equestre, ma spesso amplia la celebrazione verso ampie parti della società, al creato, alle leggi di Dio o a quelle della scienza, e, infine, alle capacità generative e di manipolazione delle scienze e delle tecniche.

1. LA ROMA BAROCCA DEL XVII E DEL XVIII SECOLO

Il piano urbano della Roma barocca che si formò tra il XVII e il XVIII secolo trascende la dimensione monumentale dei palazzi e della loro disposizione e magnificenza: è un piano «urbanistico-monumentale» (Schultz, C. N. Architettura Barocca, città: casa editrice, 1979).

I monumenti, come l’Obelisco della Minerva, posto dal Bernini nell’omonima piazza, come il dialogo creato da Pietro da Cortona tra la chiesa di Santa Maria della Pace e la piazza antistante, Piazza Navona, voluta da Papa Innocenzo X della famiglia Pamphili, la Fontana dei Quattro Fiumi progettata da Bernini per la medesima piazza, la chiesa di S. Agnese, disegnata dal Borromini, sempre in piazza Navona, sono posizionati per spiccare — l’accentramento nelle piazze, la magnificenza, la mole massiccia, i materiali – e, nello stesso tempo, per celebrare la grandezza della controriforma, delle famiglie papali che ne furono i principali fautori,

Ma non tutti i monumenti di questo barocco romano celebrano la stessa cosa.

Le opere di Borromini e Guarini – ad esempio, le conchiglie custodite da Borromini nella sua casa[1] e ispirazione per la lanterna di Sant’Ivo alla Sapienza, oppure i lavori teoretici di Guarini sul carattere vibratorio del reale, che si ritrovano in tutta la sua opera architettonica[2] - celebrano la grandiosità del creato, una natura intessuta di leggi divine, di leggi nuove che alla staticità del vecchio mondo chiuso rispondono con il dinamismo del nuovo mondo aperto e infinito.

Quello romano è un Barocco che mima «la natura», i rapporti complessi del creato, le sue fluttuazioni dinamiche, per restituire una sorta di «spiritualità naturalistica»[3], specchio spirituale della nuova scienza Newtoniana.

2. IL CENOTAFIO DI NEWTON

Un cenotafio, monumento sepolcrale privo dei resti mortali della persona in onore della quale è stato eretto è nello stesso tempo un oggetto monumentale, commemorativo e un segno che richiama dei caratteri della persona onorata.

Quello in onore di Isaac Newton, disegnato nel 1784 da Etienne Boullée ma mai realizzato, celebra il rapporto tra il «misterioso e sacro turbinio della natura» e l’intelligibilità delle leggi naturali: ciò che prima era mistero e inquietudine, ora è conoscenza e chiarezza.

Ne è prova, ad esempio, la trattazione della luce. Nell’illuminismo, che toccò profondamente Boullée, la luce è chiarezza e rappresentazione auto evidente dell’intelletto umano.

Infatuato dal mondo che era nato in seguito a Newton, Louis-Etienne Boullée realizzò sei disegni a inchiostro per raffigurare il fanta-progetto del cenotafio in onore dello scienziato inglese.

Si trattava di un’enorme sfera, che in quel tempo non sarebbe stato possibile realizzare tecnicamente, adagiata su una base circolare che le avrebbe fatto da immenso piedistallo, sul cui bordo esterno sarebbero stati piantati – a tre altezze differenti – una moltitudine di cipressi ben ordinati in file e colonne.

All’interno sarebbero stati posizionati soltanto un sarcofago romano vuoto e un enorme astrolabio sferico posto a mezz’altezza. L’astrolabio - attraverso una lanterna posizionata al centro – avrebbe riprodotto, durante le ore notturne l’impressione della luce diurna e, inversamente, durante le ore diurne molte piccole fessure distribuite sulla porzione superiore della sfera avrebbero restituito la posizione delle stelle, dei pianeti e della luna durante le ore notturne.

Pochi elementi essenziali. Le fessure e l’astrolabio riproducono, inversamente, le tracce del cosmo: la notte dentro con il giorno di fuori, il giorno dentro con la notte di fuori.

In aggiunta, l’enorme sfera non «è» solamente un microcosmo ma sta per la forma della terra, per come l’aveva concepita lo stesso Newton, una sfera schiacciata ai poli.

Anche il senso di immensità dovuto all’altezza complessiva della struttura di oltre 146 metri, così come l’utilizzo di forme elementari e platoniche come la sfera, non celebrano direttamente «il naturale», quanto la possibilità da parte dell’intelletto di conoscere le leggi della natura.

A sua volta, la distribuzione ordinata e schematica delle piante, una semplificazione dello schematismo sovrabbondante del barocco, non soltanto avrebbe rievocato le antiche sepolture e i primi paradisi persiani[4], ma avrebbe mostrato la chiarezza matematica e la lucidità schematica del nuovo pensiero illuminista.

A dirla tutta, piuttosto che un’obiezione, il fatto che l’opera fosse tecnicamente irrealizzabile, sembra parlare a favore della ferma convinzione che, un giorno, la scienza avrebbe permesso ogni fantasticheria.

3. IL FUTURISMO DI SANT’ELIA E LA SCALA ELICOIDALE DI PIER LUIGI NERVI

Il Futurismo italiano inaugurò un generale sentimento anti-monumentale che avrebbe attraversato tutto il ‘900. Antonio Sant’Elia nel suo Manifesto dell’architettura futurista dichiarava un odio viscerale per i monumenti imperituri, per ciò che non varia e che s’accontenta di tornare, con stanchezza, alle origini.

Preferiva di gran lunga la variazione repentina e l’esistenza effimera di ciò che ogni giorno deve essere rifatto ex novo - ogni generazione deve rifare da capo la propria città.[5]

Sant’Elia rinnega il monumento forma-tipo, come ciò che si allaccia al passato e non smette di tornarci, ma non rinnega la capacità «celebrativa» di ciò che è monumentale.

Piuttosto esalta la dimensione comune di ciò che celebra e che viene celebrato: la velocità - per fare un esempio - non celebra null’altro che la velocità e le scienze che la rendono possibile.

La piega futurista suggerisce che, con l’impiego di diversi stratagemmi, ciò che è monumentale ha sempre esaltato anche le tecniche che ne rendevano possibile la sua realizzazione.

È esemplare, in questo senso, la scala elicoidale di Pier Luigi Nervi dello stadio di Firenze: l’intento celebrativo «sta» per la realizzazione stessa dell’opera, la dimostrazione del calcestruzzo; non c’è più celebrazione della natura, e neppure celebrazione della capacità intellettiva di carpire le sue leggi; ma auto celebrazione delle capacità manipolative della tecno-scienza.

NOTE

[1] Cfr.: Barillier, E., Francesco Borromini: il mistero e lo splendore, Casagrande Editore, 2011

[2] Cfr.: Assunto, R., Un filosofo nelle capitali d’Europa: la filosofia di Leibniz tra. Barocco e Rococò, Storia della critica d’arte annuario della s.i.s.c.a.,2020

[3] Cfr.: D’Ors, E., Del Barocco, SE Editore, 1999

[4] Cfr.: P. Grimal, P., L’arte dei giardini, Feltrinelli Editore, 2014

[5] Cfr.: Sant’Elia, A., Manifesto dell’architettura futurista, 1914

Scoperte giuste, spiegazioni sbagliate: il caso del telegrafo senza fili

Una visione ingenua della scienza, che questo blog cerca di mettere in discussione, è convinta che ci sia sempre coerenza tra scoperte e spiegazioni. In altri termini, quando si scopre qualcosa è perché c’è dietro una corretta individuazione delle cause.

Ma non sempre è così, e una scienza aperta dovrebbe essere tollerante con le scoperte che non hanno (ancora) spiegazioni e non emarginarle soltanto perché non sono in grado di fornirle in modo adeguato o convincente. O sono contrarie alle credenze consolidate in un settore scientifico. E’ il caso del telegrafo senza fili di Marconi.