Cloud di guerra - Militarizzazione dell’intelligenza artificiale e implicazioni etiche

Lo scorso 10-11 febbraio 2025, al Grand Palais di Parigi, si è svolta la terza edizione dell'Artificial Intelligence Action Summit, che ha riunito capi di Stato, leader di organizzazioni internazionali, CEO di aziende, accademici e rappresentanti della società civile per discutere delle sfide e opportunità legate all'intelligenza artificiale. Tuttavia, dietro il clamore di questa ‘tempesta di cervelli’, emerge il ritratto frammentato di un mondo sospeso tra promesse di innovazione e ombre inquietanti. I temi centrali? Il declino economico dell'Occidente, la crescente competizione con il modello cinese e la corsa dell'Europa a recuperare terreno.

Le iniziative proposte sono ambiziose, ma, a un’analisi più approfondita, si rivelano spesso incomplete o rischiano di sostenere progetti che, se non adeguatamente controllati, potrebbero alimentare il controllo centralizzato e accentuare la disuguaglianza globale. Con un fondo di 2,5 miliardi di euro destinato ad accelerare la crescita dell’IA open-source nei paesi in via di sviluppo e il lancio di 35 sfide globali legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il summit ha fatto appello alla cooperazione internazionale. Tuttavia, dietro queste dichiarazioni, si nasconde il rischio di un vuoto di responsabilità, che la crisi economica che sta colpendo l’Europa amplifica, mettendo in dubbio l’effettivo impegno di Bruxelles. Nel frattempo, Donald Trump, con il suo progetto Stargate da 500 miliardi di dollari, si propone come un attore già consapevole di come l’IA possa essere utilizzata per il dominio economico e militare.

La realtà dell’intelligenza artificiale, tuttavia, non coincide con la visione futuristica di progresso che viene presentata, ma con le sue applicazioni concrete. Già adesso, l’IA non si limita più a gestire dati: li manipola. È questo il paradosso: quella che viene definita “Intelligenza Artificiale” è, in realtà, un inganno semantico che maschera la nostra ignoranza sull’intelligenza naturale, la nostra. Eppure, questa ‘non-intelligenza’ sta già scrivendo la storia di intere generazioni presenti e future.

I GIGANTI DEL TEC

Un’assenza allarmante ha contraddistinto il Summit: nessun accenno al vero volto dell'IA, quello che alimenta la macchina da guerra. Due inchieste del Washington Post (https://www.washingtonpost.com/technology/2025/01/21/google-ai-israel-war-hamas-attack-gaza/) e di The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2025/jan/23/israeli-military-gaza-war-microsoft), hanno rivelato il coinvolgimento diretto di giganti tecnologici come Google, Amazon e Microsoft nella fornitura di tecnologie IA all’esercito israeliano durante l'offensiva a Gaza. Non si tratta più di semplici contratti commerciali, ma di un sostegno diretto alla macchina da guerra, che ha contribuito alla morte di migliaia di civili. L'accordo sul Progetto Nimbus, da 1,2 miliardi di dollari, firmato nel 2021, nasconde un collasso etico: Microsoft, pur avendo inizialmente perso la gara, si è successivamente integrata nel progetto, rafforzando la rete di sorveglianza e targeting.

Le inchieste raccontano come i prodotti di Google e Microsoft siano stati impiegati a partire dal 7 ottobre 2023 e come il loro utilizzo sia stato direttamente coinvolto nello sterminio dei palestinesi e nei crimini di guerra commessi nella Striscia di Gaza. Lanciato da Israele nel 2019 come un innocuo cloud computing destinato a modernizzare le infrastrutture digitali del paese, il Progetto Nimbus ha invece fornito all’esercito israeliano capacità avanzate di intelligenza artificiale. "Ampliare lo schema israeliano di sorveglianza, profilazione razziale e altre forme di violazione dei diritti umani assistite dalla tecnologia", così lo descriveva Ariel Koren, ex marketing manager di Google, nel 2022, che ha preferito dimettersi piuttosto che accettare la deriva immorale dell’azienda.

Google sostiene che "non è rivolto a carichi di lavoro altamente sensibili, classificati o militari rilevanti per armi o servizi segreti". Le inchieste dimostrano il contrario: Google e Amazon hanno accettato di personalizzare i loro strumenti su richiesta delle forze armate israeliane, potenziando la loro capacità di sorveglianza e identificazione degli obiettivi. Durante l’offensiva di Gaza dell'ottobre 2023, la piattaforma di intelligenza artificiale Vertex di Google è stata utilizzata per elaborare enormi set di dati per "previsioni", in cui gli algoritmi analizzano modelli comportamentali e metadati per identificare potenziali minacce.

A sostegno delle inchieste si aggiungono le dichiarazioni di Gaby Portnoy, capo della Direzione informatica nazionale israeliana fino al 19 febbraio 2025. Secondo lui, Nimbus è destinato a rinsaldare il profondo legame tra Amazon, Google e l’apparato di sicurezza nazionale israeliano. In una conferenza del 29 febbraio 2024, Portnoy ha dichiarato che “Le aziende sono state partner per lo sviluppo di un nuovo progetto che crea un framework per la difesa nazionale”, con strumenti di sicurezza basati sul cloud che hanno “favorito la rappresaglia militare del paese contro Hamas”. A lui si deve anche l'istituzione di nuove infrastrutture di difesa avanzate, note come Cyber Dome, evoluzione dell’Iron Dome.

LAVENDER, IL LATO OSCURO DELLA GUERRA A GAZA

Un tempo la guerra era fatta da uomini. Oggi, ai tempi dei cloud, non più. Un'inchiesta di +972 Magazine e Local Call, pubblicata il 3 aprile 2024, ha svelato un altro lato oscuro della guerra a Gaza: quello dei software progettati per uccidere. È stata la prima a rivelare l’esistenza di "Lavender", un sistema utilizzato dall’esercito israeliano per identificare e colpire obiettivi palestinesi, con supervisione umana limitata. “Un programma di omicidi di massa senza precedenti che combina il targeting algoritmico con un'elevata tolleranza per la morte e il ferimento dei civili circostanti”. E che tiene traccia di quasi tutti gli abitanti di Gaza, raccogliendo input di intelligence da videoclip, messaggi provenienti da social network e analisi delle reti di comunicazione.

Sulla base dei dati raccolti, l’algoritmo è in grado di determinare se una persona è un combattente di Hamas o appartiene ad altri gruppi armati palestinesi. Dopo aver identificato gli obiettivi, con un margine di errore del 10%, i nominativi vengono inviati a una squadra operativa di analisti, i quali verificano l’identità “in un tempo massimo di 20 secondi, che di solito serve a determinare se il nome è maschile o femminile, presupponendo che le donne non siano combattenti". Nella maggior parte dei casi, a quanto pare, “quegli analisti consigliano un attacco aereo”, ritenendo il margine di errore “accettabile, date le circostanze”. Durante le prime settimane di guerra, il sistema ha segnalato oltre 37.000 individui come potenziali obiettivi.

WHERE’S DADDY?

Un altro sistema, “Where’s daddy?”, è in grado di determinare se le persone prese di mira sono a casa o fuori grazie ai loro smartphone, consentendo attacchi aerei che spesso colpiscono intere famiglie. Secondo Local Call, l’esercito israeliano preferisce colpire le persone nelle loro case, perché raggiungerle è più facile rispetto a identificarle durante l’attacco. Le famiglie degli obiettivi e i loro vicini, considerati potenziali membri di Hamas, sono visti come danni collaterali di scarsa importanza.

Un ufficiale dell’intelligence israeliana ha descritto la maggior parte delle persone prese di mira come "individui non importanti", membri di basso rango di Hamas, ma comunque considerati “obiettivi legittimi” poiché classificati come combattenti, “anche se non di grande rilievo”. Eppure, come possiamo definire “legittimi” gli oltre 18.000 bambini trucidati durante questi mesi, la maggior parte di età inferiore ai 10 anni, e le decine di migliaia di donne rimaste uccise negli attacchi? Erano anche loro membri di basso rango di Hamas?

HABSORA: L’ALGORITMO CHE DECIDE CHI VIVE E CHI MUORE

L’intelligenza artificiale sta determinando chi vive e chi muore. Un sistema AI interno, usato dall’esercito israeliano, decide chi deve essere bombardato, con margini d’errore inquietanti e una logica che trasforma i civili in numeri. Si chiama “Habsora” e ha un funzionamento semplice e spietato: il sistema monitora i volti dei palestinesi per decidere chi è “buono” e chi “cattivo”, si basa su un insieme di modelli predittivi basati sull’analisi di immagini e metadati. Risultato? Migliaia di obiettivi individuati in tempi rapidissimi, bombardamenti mirati che spesso si trasformano in carneficine. Fonti interne allo stesso esercito israeliano, intervistate da +972, hanno ammesso che il sistema non è infallibile e che il tasso di errore è alto. L’algoritmo, così, assume il ruolo di decidere chi vive e chi muore. La guerra del futuro è già iniziata.

LA CATENA DI MORTE ACCELERATA

Un’indagine di Middle East Eye ha rivelato un ulteriore aspetto inquietante: l’automazione della guerra ha abbassato le soglie di tolleranza per le vittime civili. Secondo il Washington Post, l’IDF è passato da attacchi mirati a una logica di saturazione: eliminare cento obiettivi con un solo colpo è preferibile a rischiare di perdere anche uno solo. Questi strumenti mostrano come l'intelligenza artificiale venga usata come arma contro i civili, sollevando dubbi sul rispetto del diritto umanitario internazionale. Dopo il 7 ottobre, l’esercito israeliano ha adottato strumenti innovativi per selezionare obiettivi, distogliendosi dai leader armati. Una scelta che “rappresenta un pericoloso nuovo orizzonte nell’interazione uomo-macchina nei conflitti”

La militarizzazione dell’IA non è confinata ai conflitti: molte delle tecnologie impiegate a Gaza, come i sistemi di identificazione biometrica, sono stati inizialmente sviluppati in Occidente, e continuano a essere impiegati globalmente per "scopi di sicurezza". Mentre colossi come Google, Amazon e Microsoft rafforzano il loro legame con il settore militare, esistono realtà come Palantir – fondata da Peter Thiel – che già da anni operano nell’ombra con contratti miliardari nel settore della sorveglianza e dell’intelligence predittiva. Israele ha creato un gigantesco database su ogni palestinese sotto occupazione, raccogliendo informazioni su movimenti, contatti sociali, e attività online, limitando la libertà di espressione e movimento. Un “Grande fratello” al quale nulla sfugge.

LA PALESTINA COME LABORATORIO PER L’AI

Antony Loewenstein, giornalista investigativo australiano di origini ebraiche, autore di The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World, ha definito l’uso dell’AI da parte di Israele a Gaza “un modello terrificante”. Dal 7 ottobre 2023, “Tel Aviv usa la guerra e l'occupazione per testare le ultime forme di uccisione e sorveglianza di massa, mentre le forze di estrema destra in tutto il mondo osservano e imparano”. E aggiunge: “Israele non potrebbe combattere le sue guerre di conquista senza una schiera di attori stranieri che lo sostengono, armano e finanziano”.

Durante le ricerche per il suo libro, Loewenstein ha scoperto che il complesso militare-industriale di Israele considera l'occupazione dei Territori Palestinesi come un banco di prova fondamentale per le nuove tecnologie di morte e sorveglianza. I palestinesi “sono cavie in un esperimento di portata globale”, che non si ferma ai confini della Palestina. La Silicon Valley ha preso nota, e la nuova era Trump sta sancendo un'alleanza sempre più stretta tra le grandi aziende tecnologiche, Israele e il settore della difesa.

LA GUERRA NELL’ERA DELL’AI

La guerra non è mai stata pulita, ma oggi è diventata un gioco senza responsabilità, sempre più simile a un videogame. Tuttavia, la Cloud War non è virtuale: è letale, impersonale, automatizzata. Il software decide, l’uomo approva con un clic, il drone esegue. Il massacro diventa un output, i civili puntini su una mappa digitale. Un algoritmo calcola quante vite sacrificare per raggiungere l’obiettivo.

Questa non è fantascienza. È realtà. La tecnologia corre più veloce di noi, e Israele ha mostrato come devastare una popolazione senza conseguenze (per ora). Presto, l’intelligenza artificiale di Google, Microsoft e Amazon potrebbe essere usata ovunque. Pensate a quanti stati ambirebbero a raccogliere informazioni così complete su ogni cittadino, rendendo più facile colpire critici, dissidenti e oppositori.

Come in Terminator, la macchina non fa prigionieri. È solo questione di tempo prima che l'IA prenda il sopravvento, riducendo l'umanità a una variabile da ottimizzare. La nostra sopravvivenza non è questione di tecnologia, ma di coscienza. E la vera domanda non è se possiamo fermarla, ma se siamo davvero pronti per il giorno in cui non saremo più noi a decidere.

Il luddismo, ieri e oggi – Paralleli, rischi e opportunità

LUDDISMO

Alla fine del XVIII secolo – in termini molto semplificati – l’introduzione, nel sistema produttivo inglese, di tecnologie come la macchina a vapore e il telaio meccanico furono gli elementi catalizzatori di una profonda trasformazione del sistema socioeconomico britannico.

Al timone di questa trasformazione – sempre semplificando al massimo – ci fu la nuova borghesia capitalista inglese che comprese l’enorme potenzialità produttiva delle nuove tecnologie, che potevano: affrancare il sistema produttivo dalla dipendenza dalle competenze artigianali; permettere la concentrazione industriale in “nuovi” luoghi in cui controllare in modo pervasivo i lavoratori e obbligarli a mantenere alti tassi di produttività; abbattere il costo della manodopera grazie ad migliore (per gli industriali) rapporto tra domanda e offerta di lavoro. In definitiva, moltiplicare in modo geometrico la produzione con costi altrettanto ridotti.

Il punto di vista dei lavoratori tessili – che in buona parte lavorava manualmente, a cottimo, in piccole fabbriche oppure a casa propria, controllando di fatto i mezzi di produzione e valorizzando le proprie competenze artigianali – era esattamente speculare a quello degli industriali: riduzione dei salari e della domanda di lavoro, annullamento del valore delle competenze, scelta tra disoccupazione e lavoro malpagato nelle nuove grandi fabbriche.

Una delle forme di reazione alla drammatica trasformazione fu una serie di rivolte, iniziate nel 1811, ispirate alla figura – forse leggendaria – di Ned Ludd, un operaio che nel 1779 avrebbe distrutto un telaio meccanico in segno di protesta contro la nascita di questa nuova forma di produzione: il fenomeno del “luddismo”.

Il movimento luddista durò fino verso il 1824, tra leggi repressive – come la Frame Breaking Bill che prevedeva la condanna a morte per chi avesse danneggiato i telai per calze o pizzi, o altre macchine per la produzione tessile – tumulti, ondate di distruzione delle macchine, appoggio di massa da parte della popolazione, soprattutto nello Yorkshire, sostegno di alcuni parlamentari illuminati e scontri violenti con la polizia e l’esercito.

I cambiamenti sociali e politici che seguirono il crollo dell’impero napoleonico, la promulgazione delle Corn Laws, con i relativi dazi protezionistici e l’ulteriore gravissimo impatto sulle condizioni economiche dei ceti popolari, uniti alla nascita delle Trade Unions, primi sindacati operai, decretarono la fine della protesta luddista.

IERI E OGGI

Sembra possibile trovare un parallelismo tra la percezione dei ceti operai del XIX secolo che fu alla base del luddismo e l'attuale preoccupazione nei confronti delle radicali trasformazioni del tessuto produttivo delineate dallo sviluppo e della adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale.

Oggi come allora, l'innovazione tecnologica suscita timori, resistenze e opposizione al “nuovo progresso”.

Tra chi progetta e sviluppa – singoli individui o grandi imprese che siano - le tecnologie di Intelligenza Artificiale sembrano pochi a porsi il problema delle conseguenze sull’occupazione, sui salari, sul benessere dei lavoratori “tradizionali”; si procede con entusiasmo, in nome del progresso tecnologico, del superamento di ostacoli e di barriere fino a ieri considerati impossibili, dell’avvicinamento della macchina alle performance umane.

Anche tra gli studiosi di I.A. sensibili a questi problemi, l’eccitazione per i risultati sembra appannare la visione umanista. Un esempio è quello di Nello Cristianini, studioso e professore di intelligenza artificiale a Bath, che – nonostante l’impegno a rappresentare i rischi legati ad una massiva adozione di tecnologie I.A. – sembra farsi trascinare dall’entusiasmo per i nuovi sviluppi: «Dopo essere eguagliati, potremmo essere superati? E come? O la macchina diventa più brava a fare ciò che già facciamo, oppure la macchina impara a svolgere compiti che non sappiamo fare. A me interessa l’idea che riesca a capire cose che io non posso» (A. Capocci, Nello Cristianini, il ragionamento delle macchine, Il Manifesto, 14/03/2025).

I timori sembrano giustificati dal fatto che, in altri settori produttivi – come quello della realizzazione del software – si sta già generando uno scenario di sostituzione del lavoro dei programmatori con sistemi automatici basati sull'Intelligenza Artificiale, con una conseguente ondata di licenziamenti.

E, nei media e nelle discussioni pubbliche, viene dato grande risalto al rischio che il ruolo centrale dell'uomo in molte fasi della vita collettiva cui siamo abituati venga meno.

D’altra parte, però, per alcune occupazioni, l’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale permette a molti lavoratori e professionisti di delegare “alle macchine” compiti di basso profilo competenziale che richiedevano molto impegno di tempo, oppure attività ad elevato rischio fisico, migliorando le condizioni di lavoro.

POSSIBILITÀ

Ora, il fenomeno del luddismo e delle tensioni tra lavoratori, industriali e governo, come si verificò nel XIX secolo in Inghilterra, non sembra essere una possibilità, anche solo perché - nel caso dell’Intelligenza Artificiale - è difficile trovare qualcosa da distruggere.

E, tutto sommato, il fenomeno luddista sembra aver solo spostato avanti di qualche anno la trasformazione industriale e il suo correlato di cambiamento sociale, di inurbazione, di povertà e degrado nelle periferie, e di successiva - nel XX secolo - “normalizzazione” del lavoro in fabbrica.

Oggi, i punti da dibattere, in modo serio e puntuale, sono:

- come governare la I.A., anche facendo leva sulla sensibilità del problema anche a livello istituzionale, sensibilità da preservare e non lasciar catturare dagli intenti delle grandi industrie digitali [1]

- come capire quali reali opportunità di benessere potrà offrire ai viventi,

- come identificare i rischi dello sviluppo della tecnologia

- come evitare lo sviluppo in nome del solo “progresso tecnologico” e della sola remunerazione delle grandi aziende digitali.

Per farlo sono necessari: ● una difesa istituzionale che si metta rigorosamente dalla parte dei cittadini, ● attenzione e coraggio da parte di tutti - lavoratori, professionisti, manager e imprenditori - per identificare sul nascere le reali opportunità e i reali rischi e per infondere una coscienza morale tra chi queste tecnologie promuove e intende utilizzare.

NOTE

[1] Cfr.: A. Saltelli, D. J. Dankel, M. Di Fiore, N. Holland, M. Pigeon, Science, the endless frontier of regulatory capture, Science Direct, Futures, Volume 135, January 2022, 102860

I costi ambientali del digitale - Una bibliografia ragionata

Che il grande baraccone digitale planetario, che oggi si manifesta in particolare sub specie intellegentiae artificialis, nasconda, dietro le luminarie della facciata, un lato oscuro di pesantissimi costi ambientali è testimoniato da una mole di dati sempre maggiore. Così come cresce per fortuna l’informazione in merito, filtrando addirittura sugli organi d’informazione mainstream, dove in genere s’accompagna tuttavia alla rassicurante prospettiva di soluzioni tecnologiche a portata di mano. È comunque bene che la consapevolezza della dimensione industriale e materiale del web, con le relative conseguenze in termini di “impronta ecologica”, si faccia strada nella coscienza collettiva. Come contributo in questo senso, dopo avere discusso in due precedenti articoli su questa rivista [qui e qui] il libro di Giovanna Sissa, Le emissioni segrete, Bologna, Il Mulino, 2024, proponiamo di seguito una piccola bibliografia ragionata sull’argomento.

- Guillaume Pitron, Inferno digitale. Perché Internet, smartphone e social network stanno distruggendo il nostro pianeta, Roma, LUISS University Press, 2022. Fa girar la testa il viaggio vertiginoso tra dati, numeri, luoghi e situazioni in cui Pitron ci accompagna per mostrarci che la crescita illimitata del capitalismo digitale non è meno energivora e inquinante delle “vecchie industrie” (ma appunto questa distinzione è buona… per i gonzi). Il libro, infatti, sfata nel modo più drastico la mitologia diffusa del carattere ecocompatibile dell’universo digitale. Alternando analisi e reportage giornalistico, Pitron riesce a dare un quadro documentato e insieme davvero drammatico degli effetti dannosi che l’industria digitale scarica sull’ambiente (da segnalare l’impressionante capitolo dedicato all’inquinamento registrato nelle città di Taiwan, dove si concentra una parte molto significativa della filiera). Un libro, infine, ben lontano da ogni compassata «avalutatività» delle scienze sociali, con buona pace di Max Weber.

- Kate Crawford, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA, Bologna, Il Mulino, 2021. Questo libro, opera di una delle più intelligenti studiose di questi argomenti, non è specificamente dedicato al tema dei costi ambientali del digitale, ma piuttosto a una complessiva visione critica dell’Intelligenza Artificiale (come recita il titolo originale, un Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence), di cui vengono enfatizzate le implicazioni politiche, sociali, antropologiche ecc. In tale quadro è dato molto spazio al tema della “materialità” del mondo digitale, perché – scrive la Crawford – «l’intelligenza artificiale può sembrare una forza spettrale, come un calcolo disincarnato, ma questi sistemi sono tutt’altro che astratti. Sono infrastrutture fisiche che stanno rimodellando la Terra, modificando contemporaneamente il modo in cui vediamo e comprendiamo il mondo».

- Juan Carlos De Martin, Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica, Torino, Add, 2023. Particolarmente incentrato sul ruolo di vera e propria protesi del corpo umano, nonché di oggetto-feticcio che lo smartphone («la macchina per eccellenza del XXI secolo») tende ad assumere, questo libro contiene molti dati e osservazioni utili sul tema della sua materialità e appunto del suo impatto ambientale.

- Andrew Blum, Tubi. Viaggio al centro di internet, a cura di Fabio Guarnaccia e Luca Barra, Roma, Minimum fax, 2021 (ed. or. 2012). Uscito originariamente nel 2012 e giunto in traduzione italiana dieci anni dopo, il Viaggio di Blum ha appunto la forma di un singolare reportage nella geografia, nei luoghi fisici (per esempio i tanti anonimi capannoni in cui si trovano i data-center) in cui si materializza il web: «per fare visita a Internet – scrive l’autore – ho cercato di liberarmi dell’esperienza personale che ne avevo già, del modo in cui si palesa su uno schermo, per portare a galla la sua massa nascosta». E può essere utile sapere che l’idea della ricerca venne al giornalista statunitense quando, una sera, si trovò con la connessione fuori uso nella sua casa in campagna a causa di… uno scoiattolo che gli aveva rosicchiato i cavi!

- Siate materialisti! è l’appello che campeggia sulla copertina dell’appassionato e stimolante pamphlet di Ingrid Paoletti (Torino, Einaudi, 2021), docente di Tecnologia dell’architettura al Politecnico di Milano. Niente a che fare con una dichiarazione di fede filosofica di stile settecentesco, però: qui il «materialismo» che si invoca è piuttosto una rinnovata attenzione alla dimensione materiale della nostra vita, ai manufatti che la popolano e che tuttavia noi ormai diamo per scontati e in certo modo naturali. Una disattenzione, questa verso la “materia”, dagli evidenti risvolti ecologici (piace qui ricordare la bella figura di Giorgio Nebbia, che riteneva proprio per questo la merceologia una scienza altamente civile), e che tocca in particolare il mondo del digitale: il web e i suoi servizi continuano, in effetti, ad apparire ai nostri occhi un campo di interazioni puramente cognitive e sociali, slegata da ogni implicazione materiale.

- È un libro a più voci (davvero tante) Ecologia digitale. Per una tecnologia al servizio di persone, società e ambiente, Milano, AltrEconomia, 2022, una guida completa ai diversi “lati oscuri” (non solo quello ambientale) della digitalizzazione. Con una particolare attenzione alle soluzioni pratiche proposte dagli studiosi e dai tecno-attivisti che cercano di pensare – e progettare – un digitale (davvero) sostenibile, che significa anche, tra l’altro, contenerlo e ridimensionarlo.

- Propone una visione a tinte (giustamente) fosche Terra bruciata (Milano, Meltemi, 2023) di Jonathan Crary, un bravo saggista americano che si era segnalato alcuni anni fa per un atto d’accusa molto ben documentato contro “l’assalto capitalistico al sonno” (24/7, Einaudi, 2015). Crary parla in questo libro del degrado ambientale prodotto dalla industria del digitale non come di un fenomeno isolato, ma come parte integrante di un capitalismo ormai completamente insostenibile. In questo senso, il luccicante mondo digitale è solo la quinta teatrale (l’ultima allestita dal discorso autocelebrativo dominante) che cerca di spacciare un mondo ormai marcescente in un paradiso transumano.

- Paolo Cacciari, Ombre verdi. L’imbroglio del capitalismo green, Milano, AltrEconomia, 2020. Ricco di considerazioni (e di dati) sul tema dell'impatto ecologico delle tecnologie digitali, il libro di Paolo Cacciari è principalmente dedicato alla decostruzione critica del “nuovo imbroglio ecologico” (come lo si potrebbe chiamare con il titolo del celebre saggio di Dario Paccino del 1972) rappresentato dalla cosiddetta green economy. Anche perché «la riconversione dal fossile al green – definita la terza o quarta rivoluzione industriale – è gestita dalle stesse centrali del grande capitale finanziario». Centrali che non brillano, di norma, per attenzioni filantropiche, né appunto ambientali.

Parola-chiave: decoupling, ovvero l’asserito «disaccoppiamento» tra crescita economica e impatto ambientale reso possibile dalle tecnologie dell’informazione della comunicazione (ICT), un mito qui debitamente sbugiardato.

- La critica della favoletta “eco-capitalistica” del decoupling, nonché il riferimento alla insostenibilità ambientale del «consumismo cognitivo che si poggia sulle ICT» trova spazio anche in Il capitale nell’Antropocene, Torino, Einaudi, 2024 (ed.or. 2020) di Saito Kohei, il popolare saggista che ha fatto scoprire ai giapponesi i temi dell’eco-marxismo, ricevendo peraltro un successo inusuale per le opere di saggistica politico-sociale (il suo Ecosocialismo di Karl Marx ha venduto in patria mezzo milione di copie!), e che oggi, sull’onda di questo successo, viene accolto come una star anche in Italia. Insomma, anche le mode talvolta fanno cose buone…

- È un manuale rivolto ai corsi di media e comunicazione Gabriele Balbi e Paolo Magaudda, Media digitali. La storia, i contesti sociali, le narrazioni, Bari-Roma, Laterza, 2021: un volume che intende fornire una visione interdisciplinare del fenomeno digitale, con particolare attenzione a un approccio storico e sociologico (insomma: la Rete non cade dal cielo e non è socialmente neutrale), e ben consapevole della «dimensione infrastrutturale e materiale della rete internet».

- Chi, infine, volesse andare alle fonti, può consultare il periodico rapporto sull’economia digitale preparato annualmente dall’UNCTAD, l’agenzia ONU sui temi del commercio e dello sviluppo e disponibile in rete. Sul Digital Economy Report 2024, https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024 , si possono trovare tutti i dati più aggiornati sul tema (uno tra i mille: la vendita di smartphone ha raggiunto il miliardo e duecento milioni di unità nel 2023, il doppio del 2010) e documentazione nei più diversi formati: tabelle, infografiche molto accattivanti, il documento scaricabile in PDF in sei lingue, video di accompagnamento, podcast ecc.

A riprova che, in questo campo come in molti altri, le informazioni ci sono in abbondanza e ormai a disposizione di chiunque. Siamo noi, abitatori del tempo presente, che siamo sempre meno capaci di farne uso e di trarne conseguenze razionali, anche perché costantemente distratti dagli apparati del potere mediale stesso.

Politiche della montagna - Il conflitto geotermico sul Monte Amiata tra pianificazione su larga scala e modi di vita locali

La geotermia è generalmente considerata una fonte di energia rinnovabile e sostenibile, poiché sfrutta il calore naturale della Terra, che dal nucleo si diffonde attraverso il mantello e la crosta fino alla superficie. Questa energia può essere impiegata sia per la produzione di elettricità sia per il riscaldamento. In Italia, tuttavia, il caso del Monte Amiata, in Toscana, rappresenta un esempio emblematico di conflitto tra sostenibilità ambientale, sviluppo energetico e diritti delle comunità locali. Situato tra le province di Grosseto e Siena, il Monte Amiata è un ex vulcano che ospita impianti geotermici gestiti da ENEL Green Power. La geotermia ha una lunga tradizione in Toscana, con i primi impianti costruiti nei primi anni del Novecento a Larderello (Pisa). Se in alcune aree della regione questa forma di energia è stata considerata un'opportunità di sviluppo, sul Monte Amiata ha suscitato una forte opposizione. Tale conflitto si è intensificato ulteriormente dopo che la Regione Toscana ha annunciato nuovi piani per espandere la costruzione di centrali geotermiche sul territorio. Le principali preoccupazioni riguardano l'impatto ambientale e sanitario, poiché le emissioni di sostanze come arsenico, mercurio e anidride carbonica sollevano dubbi sulla sicurezza della popolazione e sulla tutela della biodiversità locale.

IL DIBATTITO SCIENTIFICO: DATI E INTERPRETAZIONI CONTRASTANTI

Le principali controversie legate alla geotermia sul Monte Amiata riguardano tre aspetti: 1) l'impatto ambientale degli impianti; 2) le conseguenze sulla salute della popolazione; 3) gli effetti sull’economia locale.

Le associazioni e gli attivisti contestano la presunta sostenibilità della geotermia nella zona, denunciando il rilascio in atmosfera di sostanze inquinanti come arsenico, idrogeno solforato, mercurio e grandi quantità di CO₂.

Sul piano sanitario, le preoccupazioni sono aumentate dopo la pubblicazione di uno studio del CNR di Pisa (ARS Toscana 2010), che ha evidenziato nei comuni del Monte Amiata con attività geotermiche un tasso di mortalità maschile superiore di circa il 13% rispetto ai comuni vicini. Tuttavia, ENEL, l’amministrazione regionale e alcune associazioni tecniche negano una correlazione diretta tra queste statistiche e la produzione geotermica. In risposta alle proteste, ENEL ha introdotto nei suoi impianti i filtri "AMIS", progettati per ridurre le emissioni di mercurio e idrogeno solforato. Tuttavia, le associazioni ambientaliste ritengono che questi filtri non siano sufficientemente efficaci nell’eliminare molte altre sostanze inquinanti.

Sul piano economico, gli oppositori della geotermia temono che lo sfruttamento energetico comprometta le risorse naturali e il paesaggio, mettendo a rischio il turismo e le attività agricole, pilastri dell’economia locale. Il Monte Amiata è infatti un’area di grande valore paesaggistico e agricolo, nota per la produzione di vino, olio, castagne e altri prodotti tipici. Secondo i critici, la geotermia ha avuto un impatto minimo sull’occupazione locale – contrariamente a quanto sostenuto da ENEL e dalla Regione Toscana – ma ha invece danneggiato i settori economici tradizionali della zona.

LE RADICI DEL CONFLITTO: DIVERSI TIPI DI ATTACCAMENTI AL TERRITORIO

Oltre agli aspetti scientifici, il dibattito sulla geotermia del Monte Amiata ha una forte dimensione sociale e politica. Le comunità locali, organizzate in comitati, esprimono un profondo senso di solastalgia (Lampredi, 2024) – l'angoscia di non sentirsi più a casa pur essendo ancora a casa, causata dal degrado o dalla trasformazione dell’ambiente naturale a cui una persona è emotivamente legata, spesso dovuta a cambiamenti climatici, industrializzazione o disastri ambientali. La percezione di essere escluse dai processi decisionali ha alimentato il conflitto, rafforzando la sfiducia nei confronti delle istituzioni e delle aziende coinvolte.

Sul piano politico, la Regione Toscana ha continuato a sostenere l’espansione della geotermia, minimizzando il conflitto e definendolo un “non-conflitto”. L'opposizione locale è stata spesso ridotta a una reazione emotiva e classificata come un caso di sindrome NIMBY (Not In My Back Yard, "Non nel mio cortile"). Tuttavia, le proteste e le azioni legali intraprese dai comitati locali hanno rallentato l’approvazione di nuovi impianti e portato la questione al centro del dibattito pubblico.

Per comprendere il conflitto, è fondamentale considerare i diversi legami che le parti coinvolte hanno con il territorio. Gli oppositori della geotermia sono spesso agricoltori, operatori termali, proprietari di agriturismi e piccoli imprenditori, la cui sussistenza dipende dalla tutela dell’ambiente locale. Per loro, il Monte Amiata non è solo una risorsa economica, ma un luogo profondamente legato alla loro storia familiare e alla loro identità. Al contrario, i promotori della geotermia, che detengono un maggiore potere decisionale, affrontano la questione da una prospettiva principalmente tecnica. Il conflitto riflette quindi anche uno scontro tra coinvolgimento diretto e distacco dal territorio, influenzando il modo in cui la risorsa geotermica viene promossa, accolta, contrastata e negoziata

LA "MONTAGNA MADRE": UN LEGAME ANTICO E SPIRITUALE

Già nell’antichità, gli abitanti del luogo chiamavano il Monte Amiata “Montagna Madre” per il sostentamento che ha garantito alle famiglie della zona per generazioni, grazie alla ricchezza della sua biodiversità. Inoltre, il suo aspetto spirituale è di primaria importanza, poiché il calore della terra ha ispirato un legame profondo e secolare tra la montagna e i suoi abitanti. L'idea della Montagna Madre ha origini antiche e affonda le sue radici non solo nella storia cristiana del luogo, ma anche in quella etrusca. Per gli Etruschi, infatti, la vetta del Monte Amiata era considerata la dimora del dio Tinia, assimilabile a Zeus nella mitologia greca e a Giove in quella romana. L'immagine sottostante (figura 1) raffigura l’Allegoria del Monte Amiata, un dipinto di Nasini situato nell'abbazia di Abbadia San Salvatore, uno dei borghi più attivi dal punto di vista geotermico della montagna.

Figura 1: “Allegoria del Monte Amiata", F. Nasini, abbazia di San Salvatore (foto di Cesare Moroni)

Il Monte Amiata ospita inoltre Merigar, uno dei più importanti centri tibetani d’Europa. Il suo nome, che significa residenza della montagna di fuoco, richiama esplicitamente il passato vulcanico della zona. La montagna è quindi un luogo di culto per diverse tradizioni religiose, non solo cristiane, tutte in qualche modo legate al calore sotterraneo che caratterizza il territorio.

È impossibile non notare l’evidente legame simbolico tra il calore della montagna, che per generazioni ha nutrito la biodiversità e garantito la sussistenza delle comunità locali, e il suo sfruttamento attuale per alimentare le centrali geotermiche, inserendolo in logiche economiche più ampie.

CONCLUSIONE

Il caso della geotermia sul Monte Amiata dimostra che la transizione ecologica non può essere ridotta a una semplice questione tecnica ed economica, ma deve includere anche le percezioni e le esigenze delle comunità locali. Il dibattito scientifico rimane aperto, con studi che offrono dati contrastanti sugli impatti ambientali, economici e sanitari degli impianti geotermici.

Per evitare conflitti e garantire una transizione energetica equa e sostenibile, è fondamentale adottare processi decisionali inclusivi, che favoriscano un confronto trasparente tra esperti, istituzioni e cittadini. Solo attraverso un approccio partecipativo sarà possibile trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela ambientale e giustizia sociale

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ARS Toscana. 2010. Geotermia e Salute. https://www.ars.toscana.it/geotermia-e-salute/dati-estatistiche/1728-progetto-di-ricerca-epidemiologica-sulle-popolazioni-residentinellintero-bacino-geotermico-toscano-ottobre-2010.html

Lampredi, G. (2024). Solastalgia as Disruption of Biocultural Identity. The Mount Amiata Geothermal Conflict. Society & Natural Resources, 37(11), 1508-1527.

Ecologie delle evidenze in vaccinovigilanza: quali esperienze (non) si trasformano in conoscenza?

Le pratiche vaccinali sono generalmente rappresentate nei discorsi pubblici, nelle discussioni mediatiche, ma anche nei documenti ufficiali nazionali e sovranazionali, come una delle forme di tutela della salute pubblica più sicure ed efficaci. Vero e proprio emblema del successo biomedico – sino a diventarne spesso una metonimia - le vaccinazioni operano “salvando innumerevoli vite” (Ministero della Salute della Repubblica Italiana, 2023:4) e assicurando un rapporto “rischi/benefici particolarmente positivo” (ivi: 10). La sicurezza, in particolare, sarebbe garantita da un sistema di vaccinovigilanza, anche post-marketing, particolarmente efficiente: esso si articola attorno a complessi apparati burocratico-amministrativi che coinvolgono molteplici infrastrutture e soggetti diversificati.

Secondo le indicazioni dell’OMS, infatti, ogni AEFI (Adverse Event Following Immunization) – ossia qualsiasi episodio sfavorevole verificatosi dopo la somministrazione di un vaccino, non necessariamente causato dal vaccino stesso – andrebbe riportato al sistema di sorveglianza preposto.

SEGNALAZIONI DI AEFI IN ITALIA: TRA SICUREZZE E CRITICITA’

In Italia, l’organo deputato a questa sorveglianza è la Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), connessa, da una parte, al SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e, dall’altra, alle reti di farmacovigilanza sovranazionali. Solo in seguito alla segnalazione, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è tenuta a valutare la possibile correlazione causale tra l’AEFI e la vaccinazione somministrata. Tuttavia, in Italia, la RNF è un sistema di segnalazione passivo, nel senso che la segnalazione è volontaria. Per cui i medici, così come i cittadini, possono inserire spontaneamente un AEFI sul sito dell’AIFA. La vaccinovigilanza strutturata in questo modo permetterebbe di “raccogliere, monitorare e investigare continuamente l’eventualità di eventi avversi (anche imprevedibili) ed è in grado di rilevare anche potenziali segnali di allarme, utili a rivalutare il rapporto beneficio/rischio del vaccino e a gestire gli eventuali rischi per la salute” (ivi: 14).

In quanto processi socio-culturali complessi, tuttavia, queste pratiche meritano di essere esplorate in profondità, tenendo in considerazione anche i discorsi che ne evidenziano limiti e lacune e che, spesso, sono frettolosamente derubricati come “no-vax” o “anti-vax”. Prendere in considerazione tali discorsi è un passo fondamentale non solo per comprendere come sfiducia e diffidenza possano generarsi proprio all’interno di quelle azioni di “vigilanza” che vorrebbero invece produrre affidabilità e sicurezza, ma anche perché gli sguardi critici si rivelano spesso essere strumenti utili per cogliere alcune antinomie intrinseche al sistema di produzione del sapere stesso.

VISSUTI IMMOBILIZZATI IN UN’ECOLOGIA DELLE EVIDENZE

Nel corso della ricerca etnografica che ho condotto sulle pratiche vaccinali e, in particolare, sul danno da vaccino (soprattutto in relazione all’età pediatrica, Lesmo 2024), alcune narrazioni tornavano, ostinate, a tormentare i racconti di molti genitori. “Allora dopo la seconda vaccinazione, proprio… è la catastrofe” mi ha raccontato una mamma. “Dopo che ha fatto il richiamo è cambiato tutto”, ha ricordato un’altra madre. Di narrazioni simili, rievocate con emozione da madri e padri, ne ho raccolte numerose. Nonostante ciò, un’unica famiglia aveva, faticosamente, segnalato “l’episodio sfavorevole” all’AIFA. La maggior parte degli altri genitori da me incontrati non era stata informata della possibilità di farlo in autonomia; in due casi i miei interlocutori ne acquisirono piena consapevolezza solo durante i nostri incontri. D’altra parte, i genitori si erano spesso rivolti ai pediatri evidenziando l’accadimento e, in almeno due situazioni, i medici avevano immaginato una possibile correlazione tra l’evento e le vaccinazioni. In nessuna di queste situazioni, tuttavia, l’evento era stato segnalato all’AIFA.

Perché?

Il senso di questi vuoti – questi passaggi mancati - non può restare sotto traccia. Renderli visibili diviene fondamentale perché permette di intercettare quei momenti in cui l’esperienza del singolo e il sistema volto a tradurre quest’ultima in un sapere condiviso non riescono a incontrarsi. Espulse e deviate verso traiettorie divergenti, le esperienze di alcuni soggetti non possono così contribuire alla produzione di una conoscenza di cui pure riconoscerebbero il valore (Lello, 2020). L’antropologo Charles Briggs (2016) ha definito “ecologie delle evidenze” quei processi per cui alcune esperienze individuali sono chiamate ad esistere all’interno del sapere scientifico, mentre altre ne sono rigettate, declassate “allo stato di ignoranza, superstizione, o patologia”, o finanche rese “impensabili” (ivi: 151). Quali ecologie delle evidenze vengono dunque attivate entro i processi di vaccinovigilanza, e specificamente nelle pratiche di segnalazione degli eventi avversi? Quali antinomie del sistema esse rendono manifeste?

CIRCOLARITA’ EPISTEMICHE

La maggior parte dei medici incontrati sul campo ha rilevato come, effettivamente, la segnalazione di eventi avversi non avvenga di frequente. Se alcuni tra loro attribuivano questa difficoltà all’onerosità di un tempo-lavoro da situarsi tra una crescente burocratizzazione della pratica medica e la conseguente compressione degli spazi clinici – con il rischio di una riduzione nella qualità dell’assistenza ai pazienti – altri processi sono emersi più spesso, sino a delineare un’ecologia delle evidenze specifica. Essa opera in due diverse – e paradossali – direzioni.

Da una parte, i medici incontrati hanno sottolineato come disturbi “benigni” o “quadri non gravi” (l’innalzamento della temperatura, l’irritabilità, le reazioni cutanee locali o le convulsioni febbrili…) fossero “già noti” o finanche “attesi”. In quanto tali, si riteneva superfluo segnalarli. “Ci sono eventi avversi previsti e non sono neanche considerabili tali” spiegava una dottoressa. Queste esperienze, pertanto, venivano immobilizzate all’esterno del sistema di rilevazione.

D’altra parte, un’eguale immobilità interessava alcuni disagi importanti occorsi nel periodo di somministrazione vaccinale - quali ad esempio disturbi neuro-muscolari o psicomotori severi. In questo caso, la motivazione alla base dell’esclusione era, paradossalmente, opposta a quella delineata in precedenza: dal momento che la letteratura medico-scientifica in questi casi aveva già escluso ogni possibile correlazione con le vaccinazioni, sarebbe stato superfluo segnalare l’evento.

In questo modo, tuttavia, ciò che avrebbe dovuto garantire una rivalutazione costante del rischio associato a possibili eventi avversi, veniva pre-determinato a priori dalle interpretazioni già esistenti in relazione al rischio stesso. Questa circolarità epistemica, a tratti paradossale, non affiorava in un vuoto epistemologico, ma si radicava entro una gerarchia delle evidenze ben consolidata nell’Evidence Based Medicine. I livelli di evidenza qui definiti, infatti, collocano tra le prove più attendibili le revisioni sistematiche di studi clinici randomizzati; all’opposto, le opinioni e le esperienze cliniche degli esperti si collocano alla base di simile costruzione piramidale (Oxford Centre for Evidence-Based Medicine). Tale gerarchia, profondamente interiorizzata dai medici da me incontrati, non consentiva ad osservazioni basate su singole esperienze cliniche di contravvenire quanto già sostenuto in letteratura e, dunque, neanche di ritenerlo manifesto al punto da doverlo/poterlo segnalare.

In questo modo, tuttavia, il sistema di sapere tendeva a riprodurre sé stesso riconfermando quanto già definito e dirottando – o immobilizzando - al suo esterno esperienze che avrebbero potuto contribuire a sollecitarne un riesame. Tali esperienze venivano così ricondotte - e ridotte – allo stato di banalità, ovvietà, ignoranza.

Già Foucault, in fondo, aveva rilevato come “l’esterno di una scienza è più e meno popolato di quanto non si creda” (Foucault, 2004:17), costellato da tutto ciò che ogni disciplina “respinge oltre i suoi margini” (ibidem). Tuttavia, per molti genitori da me incontrati, vedersi convergere a forza verso una simile esteriorità escludeva contemporaneamente ogni possibile credibilità di un sistema orientato, invece, a produrre fiducia: esso si trasformava piuttosto in fonte di sospetto e biasimo nelle istituzioni tutte e nei loro discorsi.

BIBLIOGRAFIA

Briggs, Charles, L. 2016. “Ecologies of evidence in a mysterious epidemic.” Medicine Anthropology Theory 3(2):149-162.

Foucault M., 2004, L'ordine del discorso e altri interventi, Torino: Einaudi.

Lello, E., 2020, “Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax”, Rassegna Italiana di Sociologia, 3:479-507.

Lesmo, I., 2024, “Ecologie delle pratiche nella vaccinovigilanza italiana. Antinomie nel sapere vaccinale”, AM_Rivista della Società italiana di antropologia medica, 25(58):181-211,

Ministero della Salute della Repubblica Italiana, 2023, Piano nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2023-2025.

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009

Le teorie del complotto, quinta parte – Complottismo, positivismo, disincanto

È un caso che si giunga oggi a una demonizzazione – costruita a suon di meme così come di dibattito colto – della stessa capacità di esprimere un pensiero autonomo, senza delegare agli esperti di turno? Oppure questa demonizzazione ha una qualche attinenza, e coerenza, con processi storici ben più lunghi, che attengono alla storia stessa del capitalismo?

Da qui parte la quinta e ultima puntata del nostro viaggio, per arrivare a riflettere sulle strettoie in cui noi stessi rischiamo di ingabbiare la nostra capacità di pensiero critico quando la costringiamo nel solo solco del razionalismo scientifico. E, da qui, proviamo ad esplorare qualche nesso con il tema del disincanto del mondo, per come ne ha scritto S. Consigliere (in “Favole del reincanto”, DeriveApprodi 2020, da cui sono tratte le brevi citazioni seguenti). Quel disincanto che “ci fa preferire un uragano scientifico a un rifugio magico”, una frase che ogni volta mi fa venire in mente istintivamente la famosa scienziata (e senatrice a vita) che attacca duramente l’agricoltura biodinamica salvando però la scientificissima agroindustria a base di monoculture, pesticidi e manipolazioni genetiche. Quel disincanto che ci ha resi, come Occidentali, “i terminatori di un numero altissimo di mondi umani, di modi della conoscenza e forme della presenza”.

Eppure, segni di una nuova consapevolezza affiorano nelle battaglie contro l’estrattivismo, dai Salar dell’America Latina devastati dall’estrazione dei minerali per la transizione green, ai nostri Appennini, alla Sardegna intera, che resistono contro l’assalto delle speculazioni sull’eolico. Il nostro viaggio si chiude così proprio con un pensiero, che vuole essere anche una dedica, accorato e solidale con queste battaglie. Che se certo sanno parlare (giustamente) il linguaggio esperto/scientifico dei danni “quantificabili” apportati dai progetti estrattivi, dall’altra riescono a dare voce anche a dimensioni non quantificabili e però non meno cruciali, incarnando la difesa di territori che, più ancora che marginali e sacrificabili, vengono colpiti forse proprio perché rappresentano gli ultimi scogli da cui è possibile immaginare una vita non del tutto colonizzata dai tristi, disincantati miti della modernità egemone.

Chissà cosa si prova a liberare

La fiducia nelle proprie tentazioni

Allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni

Allontanarli in tempo e prima di trovarsi solo

con la paura di non tornare al lavoro

F. de André, La bomba in testa, 1973

Quest’ultimo punto – l’enfasi sugli aspetti quantificabili che mette in ombra tutto il resto – a mio avviso è cruciale. E si allaccia all’ultima questione dirimente: il complottismo è, in fin dei conti, qualcosa da rivendicare (come fanno gli autori del Manifeste) o da problematizzare? Ognuno darà la sua risposta.

Personalmente, posti tutti i distinguo e le cautele di cui sopra – chi definisce cosa sia complottismo e cosa no, l’uso del complottismo come arma politica, il classismo, le bugie delle élite come terreno di coltura, etc. – tendo a pensare che l’anticomplottismo sia, a conti fatti, più nefasto del complottismo. Perché l’anticomplottismo si traduce in una difesa dell’indifendibile, mentre il complottismo porta in sé una salutare sfiducia e diffidenza verso le narrazioni del potere. E rappresenta il rifiuto di abdicare al tentativo di capire e darsi una ragione.

Anche perché, in fondo, i limiti del complottismo solo in parte sono responsabilità dei “complottisti” stessi. Non dovremmo scordarci che derivano, in buona misura, dal fatto che li abbiamo lasciati da soli a misurarsi con questioni di enorme complessità e rilevanza. Mentre chi avrebbe strumenti ed expertise – e responsabilità… – per scandagliare questi temi troppo spesso preferisce utilizzare quelle risorse per indagare campi meno controversi. Dove non si rischia di passare per complottisti e anzi è più semplice accordarsi alle sensibilità in voga nel clima di opinione del momento. Alimentando, però, la sensazione di autoreferenzialità e irrilevanza del sapere esperto e quindi la delegittimazione di cui poi ci si lamenta.

Questo non significa, però, non riconoscere – e anche qui l’autore di questo libro si muove in modo molto intelligente – le criticità e i problemi che il “complottismo”, come particolare modo di incanalare una potenziale opposizione al potere, pone, e che possono fargli mancare il bersaglio, o persino sviare e curvare il dissenso verso posizioni in fondo comode al potere. Che possono portare a non prendere consapevolezza del rapporto tra mezzi e fini, come testimoniato dall’abuso di tecnologia. A sopravvalutare personaggi che diventano incarnazioni di ogni male e d’altra parte a non vedere dove invece ci sono i veri nemici. Per questo è importante l’operazione che compie M. Amiech in questo libro, cioè superare narrazioni incentrate sulla drammatizzazione di casi o personaggi interpretati nella loro singolarità/straordinarietà per leggere e collocare invece i fatti contemporanei in continuità con processi storici più lunghi. Perché è solo lavorando in questa direzione che possiamo cercare di colmare quel vuoto e produrre interpretazioni teoriche capaci di orientare l’azione collettiva lungo direzioni credibili.

Particolarmente convincente, da questo punto di vista, è la riflessione, negli ultimi capitoli, sulla digitalizzazione come progetto industriale che va collocato in piena continuità con una storia del capitalismo che può e deve essere raccontata anche – sulla scorta di autori come Luxembourg, Illich, Lasch – come una storia di progressiva divisione e specializzazione del lavoro, crescente delega agli esperti e quindi crescente perdita di fiducia nelle proprie competenze: competenze nel costruirsi gli strumenti di lavoro, nel costruire una casa, nella manutenzione degli oggetti, fino al prepararsi il cibo e al prendersi cura della propria salute. Come una storia di progressiva perdita di autonomia e, di converso, di crescita della dipendenza degli individui dal mercato e dagli esperti per rispondere a ogni bisogno della vita. Ma se pensiamo al nostro punto di partenza possiamo vedere come quella spirale di sfiducia/ delega/dipendenza arrivi a coinvolgere, oggi, persino il bisogno di pensare: meglio evitare di farlo, ci sono gli esperti a cui delegare. In fondo, è proprio questo che si teorizza, quando l’idea che sia possibile pensare con la propria testa diventa hybris, e si arriva, come abbiamo visto, a sostenere la necessità di rinunciare a esercitare le proprie facoltà critiche – diventate ingannevoli e pericolose – per affidarci, proprio in nome della divisione del lavoro (scientifico e cognitivo), agli esperti semplicemente perché sono esperti, a scatola chiusa. E più non dimandare.

Ma forse la perdita di autonomia si spinge ancora più in là del pensare: arrivando a coinvolgere la sfera del sentire, la fiducia nelle proprie percezioni, l’ancoramento del soggetto alla realtà. Affascinanti, a questo proposito, le riflessioni del Manifeste (p. 22-25) a proposito dell’adozione di politiche, durante il Covid-19, che hanno costretto le persone a sospendere le loro attività e a chiudersi nell’isolamento, ma che le hanno anche precipitate in un regno dell’assurdo e del nonsense quotidiano con le mille regole, restrizioni e raccomandazioni che si contraddicevano tra loro giorno dopo giorno, evidenziando in questo qualcosa di più di mera casualità/ disordine legati alla circostanza, il cui effetto è farci perdere il filo di ogni certezza, farci dubitare della nostra presa sulla realtà, delle nostre percezioni elementari.[1] La stessa direzione cui ha condotto il chiederci di adottare uno sguardo statistico per guidare i nostri comportamenti (Ivi, p. 241-246). Il che è un nonsense in sé, visto che la statistica si basa necessariamente sulla distruzione della soggettività per costruire aggregati fittizi che hanno finalità di gestione e governo, e da quel livello non è dato tornare indietro, alla soggettività: che, all’opposto, è sempre incontro sensoriale del particolare col particolare, del soggettivo con il soggettivo, cioè esattamente quello che la statistica deve depurare per poter essere rappresentativa e generalizzabile. Solo individui deprivati di soggettività, intercambiabili, possono essere guidati dalla statistica. Ma in fondo, quando ci è stato chiesto di diventare insensibili di fronte agli anziani lasciati a morire da soli, senza congedo dai propri cari, e in alcuni momenti/Paesi senza nemmeno i riti dell’inumazione, mentre ci si estorceva un sentimento di compassione verso le cifre dei decessi riportate nei bollettini quotidiani, proprio questo ci è stato chiesto di fare: lasciare che altro si intrudesse tra noi e le nostre percezioni, fino ad adottare, al loro posto, uno sguardo statistico.

Un tema, questo, che si collega con un’ultima immagine particolarmente stimolante evocata da M. Amiech, che ci riporta ai limiti del complottismo: quest’ultimo visto come feticismo dei fatti e delle cifre portato all’estremo, come “positivismo impazzito”. Una critica, cioè, che si perde nello sparare disperato ed estenuante di dati e documenti da fonti sempre più difficilmente verificabili che, in fondo, deriva dal nostro stesso – “nostro” come movimenti, come sinistra antagonista nelle sue diverse anime, come studiosi più o meno militanti e prima ancora, semplicemente, come persone – aver idolatrato il razionalismo tanto da non saper vedere i pericoli derivanti dal porre la scienza al centro della politica. Ancora di più, tanto da non renderci conto della misura in cui abbiamo lasciato che la nostra capacità di critica venisse fagocitata dalle strettoie della degenerazione positivista dell’Illuminismo già individuata da Horkheimer e Adorno nella Dialettica dell’illuminismo (1966), giustamente ripresa dall’autore.

Dovremmo allora imparare a motivare le nostre opposizioni – agli OGM/TEA, al nucleare, all’estrattivismo, alla digitalizzazione di tutto, all’ibridazione uomo/macchina… – uscendo dalla logica dei dati, e ribadendo che anche qualora non ci fossero evidenze scientifiche di danni e nocività accertate o accertabili per la salute o l’ambiente, quelle innovazioni non le vogliamo ugualmente. E non le vogliamo perché rifiutiamo quel sistema economico che le rende necessarie allo stesso modo in cui rifiutiamo i valori e la visione del mondo che quel sistema economico innervano e legittimano. E che ce lo fanno apparire, come ci spiega Stefania Consigliere nelle Favole del reincanto, come l’unico possibile e ancor prima desiderabile, in una dinamica totalizzante, di sbarramento persino delle porte dell’immaginario, che è necessaria alla sua stessa esistenza.

Si tratta di riconoscere come la reductio ad unum da una pluralità o ecologia dei regimi conoscitivi esistenti ed esistiti nel mondo alla monocultura della scienza occidentale faccia parte di quella stessa dinamica totalizzante che ha fatto dei moderni i «terminatori di un numero altissimo di mondi umani, di modi della conoscenza e forme della presenza» (Ivi, p. 28); tanto da darci l’illusione che solo il nostro modo di essere al mondo è il punto di arrivo universale, a cui gli altri non sono ancora pervenuti, e a cui non è quindi dato, neppure a noi, immaginare alternative. È la stessa reductio ad unum che ha ridotto la pluralità dei regimi ontologici al naturalismo, dei regimi economici al plus-valore, dei regimi terapeutici alla medicina di stato (Ivi, p. 23).

Eppure, questa pretesa superiorità della modernità occidentale e della forma di conoscenza ad essa propria è esattamente ciò che ci ha portati al limite del collasso. Di fronte alla distruzione del vivente e al dominio dei pochissimi sulle moltitudini resi entrambi possibili in una portata inedita nella storia umana proprio dalla scienza e dalla tecnologia, ma di fronte anche ai vicoli ciechi in cui si è lasciata ingabbiare la nostra capacità di pensiero e di critica rendendoci tanto consapevoli quanto impotenti, quello che dovremmo problematizzare è il disincanto del mondo. Il disincanto indagato, in un passaggio bellissimo del libro, come precipitato etimologico in cui il silenziamento del mondo non umano e la sua riduzione a cieca meccanica si incontrano e si fondono con quelle passioni tristi – avidità, egoismo, sopraffazione, il leggere del mondo solo la grettezza – che devono esautorare la natura umana affinché l’organizzazione capitalista possa continuare la sua corsa (Ivi, p. 46-47).

Si tratta, dunque, di problematizzare quell’inganno che ci porta a preferire «un uragano scientifico a un rifugio magico» (Ivi, 15-16), di riaccogliere l’irrazionale e il sacro.[2] Riammettere anche le «presenze non umane», che in culture differenti dalla nostra rappresentano presenze con cui negoziare, limiti che demarcano orizzonti di non appropriabilità (Ivi, p. 28-29). Riconoscere, nella visione per cui fuori dalla socialità umana non ci sono senso o intenzionalità possibili ma solo cieco movimento meccanico, precisamente ciò che fa di noi esseri speciali autorizzati a qualunque forma di violenza sul non umano: è il disincanto che «rende accettabili le spoliazioni che incrementano i godimenti fungibili» (Ivi, 38), spazzando via ogni limite alla piena appropriabilità del reale.

Si tratta, anche, di considerare con distacco, e per fare questo di prendere atto delle vicende storiche e politiche, più che scientifiche, che hanno portato al suo affermarsi, la visione molecolare della vita basata su una biologia meccanicistica, combinazione in fondo ottimale – come ricostruiscono gli autori del Manifeste (p. 247-257) – tra visione tecnocratica della manipolazione tecnologica della vita e controllo sociale finalizzato all’estirpazione di quei “vizi” che rischiavano di frenare l’espansione capitalistica; terreno di incontro tra ingegneria genetica e sociale.

Se, come ci ricorda l’autore riprendendo Rosa Luxembourg, il capitale ha incessantemente bisogno di un ambiente non capitalistico per proseguire la sua necessaria espansione, dovendo colonizzare nuovi spazi geografici e sociali, mercificare ciò che merce non era, imporre la logica mercantile dove la produzione di beni e servizi avveniva fuori dal mercato, è utile anche ricordare, con le parole non parafrasabili di Stefania, che

Lo sbarramento dell’immaginario è indispensabile alla dinamica della totalizzazione. Le frontiere da superare e le terre da recintare non sono solo quelle geografiche: partite altrettanto rilevanti si giocano intorno a quelle psichiche, simboliche, oniriche e narrative. Nell’assoggettamento integrale niente deve arrivare, da fuori, a spezzare la continuità tra individui e mercato […]. Del mercato, infatti, sentiamo ogni sussulto, i suoi fremiti riverberano in noi: desideriamo ciò che desidera, temiamo ciò che teme. Per contro, alberi, lupi, fonti, fantasmi, mulini a vento, stelle, dèi e demoni hanno smesso di parlare. Nei sogni e nell’ebbrezza non c’è conoscenza ma solo sragione. Nel destino del mondo non ne va più di noi, nel destino nostro non ne va del mondo. È il disincanto. (Ivi., p. 33)

Forse è per questo che nelle battaglie contemporanee contro l’estrattivismo – dai Salars dell’America Latina devastati dalle estrazioni di minerali e terre rare alle periferie europee che iniziano a fare i conti con lo stesso assalto, fino, in Italia, alle proteste che nelle campagne del meridione, lungo tutto l’Appennino e in Sardegna si oppongono alle speculazioni sulle rinnovabili – mi sembra di cogliere voci che si assomigliano tanto da potersi vicendevolmente riconoscere. Sensibilità che giustamente denunciano i danni quantificabili e reclamano ricerca indipendente che possa metterli in luce, ma che imparano a parlare anche altri linguaggi. Linguaggi con cui cercare di dare parole ed espressione all’identità, alla storia, alla dimensione spirituale, ai simboli in cui ci si riconosce e in cui si riflette la propria appartenenza; alla scelta di un mo(n)do di vita nei suoi aspetti non solo materiali; alla difesa del paesaggio, e non solo per farne un prodotto da immettere nel mercato del turismo. Linguaggi capaci di riconoscere il senso di un attaccamento non quantificabile a una montagna, a un fiume, a una fonte; o al muro a secco, al complesso nuragico, alla Domus de Janas che rischiano di venire coperti dal cemento della piattaforma su cui verrà installata la prossima megapala.

Del resto, è vero che il nuovo assalto green del capitalismo ricalca e approfondisce diseguaglianze geografiche consolidate, svelando il suo volto più famelico nei territori marginalizzati, impoveriti, nelle green sacrifice zones (zone di sacrificio verdi, cfr. Zografos e Robbins 2020). Dove il ricatto della disoccupazione e della mancanza di futuro, unito alla mancanza di voce e rappresentanza, rende plausibile (e spesso, ma per fortuna non sempre, veritiera) l’ipotesi che si possano incontrare meno resistenze.

Tuttavia, se proviamo a rovesciare la prospettiva, vediamo altro. Perché non sempre, e comunque non solo, si tratta di luoghi marginalizzati e impoveriti. Anzi, a volte quella della marginalità e della mancanza di futuro diventa una retorica cavalcata da governi e investitori perché funzionale alla logica del “sacrificio”. Quegli stessi luoghi, prima che marginali – o meglio, proprio perché marginali nella prospettiva della modernità egemone – sono anche gli ultimi avamposti di biodiversità, ma soprattutto sono gli ultimi luoghi dove la modernità fa ancora i conti con qualcosa di pre-esistente e duro a morire; dove è ancora possibile dialogare con quelle parti dell’umano che non si lasciano ridurre al ciclo di produzione e consumo; e dove più attenuato arriva l’eco delle sirene dell’attivismo urbano più spettacolarizzato. Gli ultimi scogli da cui sarebbe forse possibile immaginare una vita diversa, al riparo dall’inferno tardocapitalista che ci avvolge, e che forse proprio qui, non potendo tollerare alternative che possano anche solo prefigurare resistenze al suo dover tutto ingoiare, mostra il suo volto più feroce. Ma proprio qui è anche dove incontra e suscita resistenze che ancora accendono una speranza.

NOTE

[1] Ne hanno trattato Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni, riprendendo in particolare Micheal Taussig (1986): La cognizione del terrore. Ritrovarci tra noi, ritrovare la fiducia che l’Emergenza pandemica ha distrutto, 22 settembre 2021, <www.wumingfoundation.com/giap>.

[2] Su questo, decisivo è il rifiuto di una necessaria, automatica associazione tra incanto/irrazionale e fascismo. Su questo rimando al testo di S. Consigliere, in cui l’autrice chiarisce in modo assai convincente come l’incanto possa essere, ma non sia necessariamente, strumento di dominio; e come, d’altra parte, la modernità non ha certo cessato di farne uso, a sua volta in modo malevolo (Ivi, p. 37 e, in particolare, p. 62-72).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.

Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.

Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.

Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.

Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.

Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.

Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.

Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.

de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.

Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.

Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.

Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.

Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.

Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.

Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.

Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.

Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.

Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.

Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.

Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.

Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.

Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.

Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.

Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.

Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.

Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.

Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.

Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.

Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.

Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.

Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.

Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.

Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.

Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.

Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.

Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.

Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.

Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.

Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.

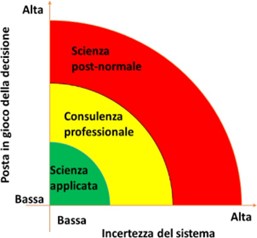

La dimensione morale delle scienze e delle tecnologie

In questi 18 mesi di attività, prima come blog e ora – finalmente – come rivista settimanale, abbiamo cercato – come ci eravamo ripromessi con il programma di lavoro - di presentare una visione più equilibrata delle scienze e delle tecnologie, riconoscendone la specificità ma anche facendo luce sulla loro natura di impresa umana, storicizzate e sociologizzate. Attraverso il riconoscimento del carattere sociale sia delle scienze che delle tecnologie abbiamo proposto un rapporto più bilanciato e un atteggiamento più tollerante verso le opinioni e ipotesi diverse, a beneficio sia della società che delle scienze.

Come scrivono lucidamente Collins e Pinch (1993), la scienza – e lo stesso vale per la tecnologia - è un’attività controversa: da una parte ci fornisce i mezzi per curare gli ammalati; dall’altra produce l’infido veleno causato dagli incidenti nucleari; da una parte ci offre migliori condizioni di vita e dall’altra il rischio di trovare la morte a causa degli effetti collaterali di un farmaco.

In questo tragitto, come ricorda Teo Donolato, abbiamo affrontato ― e continueremo ad affrontare ― una serie di tematiche scientifiche evidenziando l’illusione del piedestallo epistemico, della deificazione laica delle scienze e della ricerca di verità assolute; abbiamo mostrato controversie, errori e non sequitur nello sviluppo delle scienze; e, abbiamo provato a ripensare le concezioni limitanti e banalizzanti, sia delle scienze che delle tecnologie, dando spazio a pluralità di voci.

Parallelamente, sottolinea Paolo Bottazzini, abbiamo sottoposto ad analisi critica la narrazione delle più recenti tecnologie e del soluzionismo tecnologico, svelando alcune false assunzioni e la sottrazione dello sviluppo tecnologico alle decisioni collettive e responsabili, in nome del progresso, sviluppando una visione – anche in questo caso – non banalizzante e nello stesso tempo non luddista.

Quello che promettiamo è di investigare e anche la dimensione morale e, quindi, politica, della pratica scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Quando parliamo di pluralità di voci, infatti, non lo facciamo per allinearci a una moda di democratizzazione delle scienze ma perché ogni scoperta scientifica - e ogni relativa applicazione – si basa su dei presupposti nati da scelte morali e porta con sé degli effetti morali su individui e su collettività. Individui e collettività che hanno istanze di benessere e di sopravvivenza, istanze che la ricerca scientifica e – soprattutto – le sue applicazioni devono sempre prendere in considerazione.

Facciamo un esempio: il Progetto Life Ursus di reinserimento degli orsi nell’habitat del Trentino, progetto il cui carattere scientifico – tra studio di fattibilità e organizzazione preliminare - è indiscutibile, risponde in maniera primaria all’istanza morale di preservare la presenza della specie nel territorio, portando un certo numero di esemplari dalle montagne slovene. Il rilascio di 10 “nuovi orsi” è avvenuto tra il 1999 e il 2002 con l’obiettivo di arrivare a 40 – 60 individui nel giro di alcune decine d’anni. Il progetto ha funzionato e nel 2024 la popolazione di orsi nel 2024 è stimata in un centinaio di esemplari. Ma, c’è un “ma” importante, oltre a numerosi casi di danni a strutture antropiche e numerosi incontri con gli umani, ci sono state delle vittime umane: il giovane Andrea Papi ucciso da un ‘orsa nell’aprile del 2023 e un turista francese ferito nel 2024 (e almeno 6 orsi abbattuti per ragioni di sicurezza della popolazione). Oggi, in Trentino, una elevata percentuale della popolazione sembra essere favorevole allo spostamento degli orsi altrove.

Lo studio scientifico di fattibilità comprendeva, oltre a più di 60 parametri ambientali, delle valutazioni socioeconomiche, tra cui:

- l’analisi del favore degli abitanti verso la reintroduzione degli orsi nel territorio (che è risultata statisticamente superiore al 70%, su un campione di 1.500 abitanti, il 1,25 % della popolazione del Trentino, intervistati telefonicamente[1]);

- la valutazione economica (effettuata da una Società di consulenza di Roma che ha suggerito una serie di misure di protezione e di risarcimento verso le attività economiche potenzialmente vulnerabili);

È stata poi organizzato una Emergency team, «squadra di persone appositamente addestrate potrà applicare misure dissuasive per gli orsi, procedere alla loro eventuale cattura e trasferimento ed infine sarà anche pronta ad abbattere individui che mostreranno comportamenti devianti».

In questo caso il lavoro di Controversie è di evidenziare che, probabilmente, le scienze – in nome del principio morale di «riportare l’orso su queste montagne» – hanno trascurato una serie di istanze morali non irrilevanti: quelle degli allevatori e della popolazione che abita densamente le montagne interessate, ei turisti, delle forze politiche di opposizione (che oggi sono al potere in Trentino e agiscono contro la presenza degli orsi), degli scienziati ecologisti che non riconoscono nella specie un soggetto morale rilevante e, infine, degli orsi, che sono stati tolti dal loro habitat in Slovenia e trapiantati in un territorio con una densità antropica drammaticamente superiore.

Come direbbe Bruno Latour, tutti questi attanti sono inseriti in una rete, e per ciascuno di essi occorre pensare una traduzione (o traslazione) dei loro interessi/bisogni in quelli degli altri. Pena la prevaricazione di alcuni su altri e l’entropia che si introduce nella rete e nella catena di associazioni/relazioni.

Allo stesso modo, quando si parla di sviluppo e di progresso tecnologico è necessario chiedersi “in nome di cosa e di chi” si realizzano gli sviluppi tecnologici? Chi godrà di questo progresso e come? Se c’è un prezzo da pagare per il progresso, chi lo pagherà?

La dimensione morale della tecnologia è sotto i nostri occhi ogni giorno: un bot intelligente che risponde a un cliente di un’azienda del gas allevia il lavoro degli operatori telefonici – che possono, quindi, svolgere lavori più qualità e competenza – oppure li sostituisce, creando disoccupazione? Una automobile a guida automatica permette al proprietario di fare meno fatica ma come decide in caso di emergenza?

Poiché il desiderio di una scienza intonsa, perfetta, che proponga verità assolute e di tecnologie che portino sempre e solo benessere per tutti, è legittimo ma sta nella sfera dell’impossibile, ecco che Controversie si impegna anche a lavorare sul versante della dimensione morale, evitando posizioni di negazione tecnoscientifica ma – al contrario – cercando di tracciare e di suggerire dei percorsi di ricerca e di sviluppo che tengano conto delle lateralità, delle istanze morali di benessere, se non di sopravvivenza, degli attori meno rappresentati e meno capaci di far sentire la propria voce.

NOTA