Decalogo Latouriano – Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Terza parte

La prima e la seconda parte del percorso latouriano hanno toccato:

- il legame profondo tra oggetti della scienza e società, in cui – secondo Latour – sono i primi a spiegare la seconda (il sociale, la società e la sociologia)

- la critica di Latour alle sociologie interpretative, all’empirismo storico, al riduzionismo e –ovviamente – al positivismo, dichiarandosi però “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo.

- il costruzionismo

- il concetto di attante

In questa terza e ultima parte analizzeremo:

- i concetti di micro e macro, riferiti alla società e alla relazione tra locale e globale

- il metodo dell’Actor-Network Theory (ANT)

e proveremo a concludere il percorso.

Tracciando, prima, una serie di associazioni tra i diversi argomenti, da applicare a esempi reali, fino a dare qualche suggerimento su come studiare in modo innovativo anche i temi più controversi. Aggirando le banali e insensate distinzioni tra scientifico e anti-scientifico, scienza e pseudoscienza, ortodosso e eterodosso.

5. IL MICRO E IL MACRO

Anche su questo tema, Latour è stato (in parte) originale, profondo e contro-intuitivo. Perciò, praticamente inascoltato.

- “La società non è il grande tutto ‘in cui’ ogni cosa è incastonata. La società è ciò che viaggia ‘attraverso’ ogni cosa, calibrando le connessioni e offrendo alle entità che incontra un'occasione di commensurabilità”.

- “Né globale, né locale hanno di per sé un’esistenza concreta. Tranne che quando vengono connessi momentaneamente dai ‘connettori’”.

- Per cui, occorre combattere "il pregiudizio che le interazioni locali siano più concrete".

- Invece, “l'azione è dislocata. L'azione sempre imprestata, distribuita, suggerita, influenzata, dominata, tradita, tradotta (…) non appartiene a nessun luogo specifico”.

- Perciò, "l'interazione faccia-a-faccia non è un punto di partenza plausibile per tracciare le connessioni sociali”.

- “Non dobbiamo considerare che il macro inglobi il micro, ma che il micro sia composto di una proliferazione di entità incommensurabili — ciò che Tarde chiamava ‘monadi’ — che stanno semplicemente prestando uno dei loro attributi, una ‘facciata di se stessi’. Il piccolo regge il grande. O, piuttosto il grande potrebbe in qualsiasi momento sprofondare di nuovo nel piccolo da cui è emerso e a cui ritornerà”.

- Seguendo la lezione di Tarde, “il grande (Stati, organizzazioni, mercati) è un’amplificazione, ma anche una semplificazione del piccolo”.

- “Come dimostra la storia economica recente, le grandi decisioni sono meno razionali di quelle piccole”. E, sempre seguendo Tarde, “c’è generalmente più logica in una frase che in un discorso, più in un singolo discorso che in una successione o un gruppo di discorsi; ve n’è più in un rito speciale che in un intero credo, in un articolo di legge che in un intero codice, in una particolare teoria scientifica che nell'intero corpo della scienza; e ve n’è più in una singola opera eseguita da un operaio che nella somma della sua condotta”.

- "le cose, i quasi-oggetti e gli attaccamenti sono il vero centro del mondo sociale; non l’agente, la persona, il membro o il partecipante, né la società o i suoi simulacri (...) la società è la conseguenza dell'associazione e non la sua causa”.

- “Non fissatevi con il capitalismo, ma nemmeno rimanete bloccati sullo schermo della trading room: seguite le connessioni, seguite gli attori stessi”.

- Anche se non si può trascurare "l'importanza dei siti locali che fabbricano strutture globali, non si può dire che un luogo sia più grande di un altro luogo, ma si può affermare che alcuni beni beneficiano di connessioni molto più sicure con molti più luoghi".

- Le ‘grandi’ narrazioni possono essere prodotte in questi luoghi ‘locali’.

- Questo approccio laturiano, evoca molto il sociologo statunitense Randall Collins, con la sua teoria delle catene di interazione rituale (di ispirazione goffmaniana).

6. METODO ANT

- Secondo Latour, "lo studio delle innovazioni e delle controversie è uno dei luoghi privilegiati in cui gli oggetti possono essere mantenuti più a lungo nel loro ruolo di mediatori visibili, distribuiti e formalizzati nei resoconti, prima di diventare intermediari apparentemente invisibili e asociali”.

- Latour distingue tra “mediatori” e “intermediari”. Non è una distinzione ergonomicamente felice per la comprensione del suo pensiero, ma (in breve) significa che un mediatore è un ente che trasforma, fa far cose agli altri, che influenza (senza causarla) l’azione degli altri. Un intermediario, invece, un ente passivo. Tuttavia, questi non sono ruoli prestabiliti: un mediatore, in una certa occasione, può diventare intermediario; e viceversa. “Incidenti, guasti e scioperi: all'improvviso intermediari silenziosi diventano mediatori a tutti gli effetti; persino gli oggetti che un minuto prima sembravano del tutto automatici, autonomi e privi di agenti umani sono ora circondati da folle di umani pesantemente equipaggiati che si muovono freneticamente”. Così, “persino i più umili e antichi strumenti di pietra ritrovati nella Gola di Olduvai in Tanzania sono stati trasformati dai paleontologi in mediatori responsabili dell'evoluzione dell'uomo moderno”.

- Per cui il metodo ANT si focalizza sulla “traduzione”: una connessione che veicola trasformazioni, una relazione che non veicola causalità, ma induce la coesistenza di due mediatori.

- Latour confessa che actor-network theory è un’espressione goffa, fonte di enorme confusione. E ne propone diverse, che però hanno avuto scarso successo: ‘sociologia della traduzione’, ‘ontologia dell’attante-rizoma’, ‘sociologia dell’innovazione’, sociologia delle associazioni (o assologia). Tuttavia, è bene mai dimenticare, che “la rete è un concetto, non una cosa là fuori. E’ uno strumento” euristico.

- Per cui, “nutrirsi di controversie costituisce un metodo molto più sicuro” di molti altri usati dalle sociologie convenzionali, le quali “credono in un solo tipo di aggregati sociali, pochi mediatori e molti intermediari; per l’ANT, non esiste un tipo privilegiato di aggregato sociale, bensì un numero infinito di mediatori e la loro trasformazione in intermediari fedeli non è la regola, ma un'eccezione rara”. Questo è uno dei motivi per cui l’ANT “è chiaramente in contrasto con il programma esplicitamente asimmetrico di Weber, che segue una definizione dei mezzi e fini completamente in contrasto con la nozione di mediatori”.

- Inoltre, sempre a differenza delle sociologie convenzionali, “la presenza del sociale deve essere dimostrata di volta in volta, non può mai essere semplicemente postulata”. Le categorie sociologiche tradizionali (potere, società, capitalismo, cultura, identità, genere, classi ecc.) sono “il risultato finale di un processo, e non un serbatoio, una scorta o un capitale che automaticamente fornirà una spiegazione”.

- E, contro un facile determinismo sociologico, esemplifica: “sì, Einstein ha conosciuto una gioventù turbolenta e ha definito la sua teoria ‘rivoluzionaria’ e ‘relativista’, ma ciò non vi conduce fino in fondo al suo uso dell'equazione di Maxwell, solo nei suoi pressi; sì, Pasteur era in qualche modo reazionario e adorava l'imperatrice Eugenia, ma ciò non vi porta molto lontano nella comprensione della sua batteriologia, anche se questi fattori non sono privi di legami col suo rifiuto, per esempio della teoria della generazione spontanea".

- E, facendo sobbalzare sulla sedia il nuovo materialismo, afferma che "la metafisica empirica è ciò a cui conducono le controversie sulla agency, poiché esse popolano incessantemente il mondo di nuove forze e, altrettanto senza sosta, contestano l'esistenza di altre. Questione cruciale diviene allora come esplorare la metafisica degli attori”.

7. TRACCIARE ASSOCIAZIONI

Proviamo, allora, a raccogliere le tessere del puzzle laturiano e a ricomporlo, per individuare una procedura, un percorso, un tragitto metodologico per fare ricerca à la Latour:

- individuare i luoghi delle controversie, dove avviene la fabbricazione dei fatti e la presenza al contempo di proto-fatti;

- seguire i fatti nel corso della loro produzione e “moltiplicare i siti in cui non sono ancora divenuti freddi e abitudinari matters of fact”;

- “esiste soltanto scienza del particolare (...) più dettagli, voglio più dettagli. Dio è nei dettagli, come tutto il resto, compreso il diavolo, diceva Tarde”;

- “si creano gruppi, si esplorano agency e gli oggetti ricoprono un ruolo. Queste sono le tre prime fonti di indeterminazione su cui ci basiamo, se vogliamo seguire il fluido sociale nelle sue forme sempre mutevoli e provvisorie”;

- lo shuttle della Columbia in un istante si è trasformato “dal più complicato dispositivo umano mai assemblato a una pioggia di detriti che si abbatteva sul Texas”; ci si renderà conto della rapidità con cui gli oggetti ribaltano la loro modalità di esistenza”;

- la definizione di ogni gruppo implica anche la compilazione di una lista di anti-gruppi, all’interno di forme di amicizia e inimicizia;

- "non c'è gruppo senza un qualche addetto al reclutamento (…) Nessun gregge di pecore senza un pastore e il suo cane, il suo bastone, le sue pile di certificati di vaccinazione, la sua montagna di scartoffie per ottenere le sovvenzioni dell'UE”;

- occorre “non definire in anticipo il tipo di aggregati sociali che potrebbero fornire il contesto di tutte queste mappe”;

- “gli aggregati sociali non sono oggetto di una definizione ostensiva - come lo sono per esempio tazze, gatti e sedie che si possono additare con l'indice –, ma soltanto di una definizione performativa. Esisterebbero in virtù dei differenti modi in cui si asserisce che esistano”;

- per definizione performativa si intendono "pratiche necessarie per mantenere costanti i gruppi e i contributi fondamentali delle risorse di cui dispone l’osservatore stesso (...) non si può fare a meno di cercare veicoli, attrezzi, strumenti e materiali in grado di produrre una tale stabilità ";

- “se un ballerino smette di danzare, la danza è finita. Nessuna inerzia porterà avanti lo spettacolo. Ecco perché ho dovuto introdurre la distinzione tra ostensivo e performativo”;

- ricercare i mediatori e intermediari, secondo la definizione sopra riportata, concependo l'esistenza di relazioni (ad es.) tra pescatori oceanografi, satelliti e capesante, relazioni tali da far fare agli altri cose inaspettate…

- “le capesante fanno fare cose ai pescatori così come le reti immerse nell'oceano offrono alle capesante l'occasione di attaccarsi alle reti o l'oceanografo mette insieme pescatori e capesante raccogliendo dati (...) il sociale torna sotto forma di associazione (...) seguendo il principio secondo cui tutti gli attori che stiamo per schierare potrebbero essere associati in modo tale da far agire gli altri (...) generando trasformazioni manifestate dai numerosi eventi inattesi innescati negli altri mediatori che li seguono lungo la catena. È ciò che ho chiamato il ‘principio di irriduzione’;

- “un pastore e il suo cane vi ricordano le relazioni sociali ma, quando vedete il suo gregge dietro un recinto di filo spinato, vi chiedete dove siano finiti il pastore e il suo cane — tuttavia, se le pecore rimangono a pascolare nel prato, e perché il filo spinato sostiene l'abbaiare del cane. Non v'è dubbio che siate divenuti pantofolai piantati davanti alla tv grazie soprattutto al telecomando che vi permette di fare zapping da un canale all'altro (…) Provate voi stessi: buttatelo via e vedrete quanto tempo passerete andando avanti e indietro dal divano alla tv”.

- “non c’è nessuno strumento, nessun mezzo, solo mediatori e intermediari;

- evitare “una subitanea accelerazione della descrizione” ricorrendo a parole quali “società”, “potere”, “struttura”, “contesto”;

- l’ANT è una scienza lenta, “come la molteplicità di obiezioni e oggetti di cui bisogna rendere conto seguendo: le catene di associazioni, i mediatori che brulicano a ogni passo, le quattro fonti di incertezza (o indeterminazione)”.

- Per cui: “1) non gruppi, ma raggruppamenti; 2) l’azione è superata; 3) anche gli oggetti possiedono agency; 4) matter of concerns.

Queste quattro fonti devono essere affrontate coraggiosamente, una dopo l'altra; se ne manca una, l'intero progetto crolla”; - “si comincia con assemblaggi, che sembrano vagamente familiari, e si finisce con altrettanti assemblaggi completamente inediti. Il tracciamento delle connessioni sociali è particolarmente complesso”;

- “occorre sempre ampliare la gamma di attori all'opera”;

- “l’ANT non ha semplicemente il compito di stabilizzare il sociale per conto degli attori, ma ‘scoprire’ i nuovi attori inattesi emersi più di recente;

- “il relativismo è un modo di galleggiare sui dati, non di affogarci dentro”;

- “le controversie non sono semplicemente una seccatura da tenere a bada”;

- “la soluzione alle crisi del relativismo e spingersi sempre più lontano nella relatività”;

- “definirei un buon resoconto sociologico, un resoconto che traccia una rete, una catena di azioni in cui ogni partecipante è trattato come mediatore a tutti gli effetti, in cui tutti gli attori fanno qualcosa”;

- quando facciamo le interviste, ascoltiamo le persone che parlano, osserviamo i loro commenti, occorre evitare di “ascoltare distrattamente queste produzioni contorte e ignorare i termini più strani, barocchi e idiosincratici offerti dagli attori. Quando un criminale dice ‘non è colpa mia, ho avuto pessimi genitori’, i sociologici dicono che ‘la società ha lo reso un criminale’ o che ‘sta cercando di sfuggire alla colpevolezza personale, diluendola nell'anonimato della società’. Tuttavia, il criminale non ha detto nulla di simile. Ha semplicemente detto ‘ho avuto pessimi genitori’”;

- “non dobbiamo sostituire a un'espressione sorprendente, ma precisa, il ben noto repertorio della sociologia convenzionale”;

- “Avremo il coraggio di non sostituire un'espressione sconosciuta con una ben nota?”.

Se un pellegrino dice “sono giunto in questo monastero perché la Vergine Maria mi ha chiamato”, dobbiamo prenderlo sul serio e non sostituire subito “l'agency della Vergine con l’illusione”, il pretesto, l’infatuazione ecc. come farebbero i sociologi tradizionali; - parlando di amore, i poemi sono pieni del "corteo ininterrotto di angeli, cherubini, putti e frecce, la cui esistenza oggettiva, sì oggettiva, dovrebbe anche essere presa in considerazione";

- dobbiamo “rispettare la metafisica di un mugnaio”, così sorprendentemente ben descritta dallo storico italiano Carlo Ginzburg ne Il formaggio e i vermi…

- “l’ANT è semplicemente la teoria sociale che ha scelto di affidarsi agli indigeni, ai locali, non importa in quali bizzarri imbrogli metafisici essi ci conducono”;

- “sebbene non sappiamo mai con certezza chi e cosa ci faccia agire, le ragioni le possiamo trovare nei resoconti degli attori. Le agency sono sempre presentate in un resoconto (account).

8. CON LATOUR, OLTRE LATOUR

Ora, a mio avviso, con queste indicazioni metodologiche, si possono studiare in modo innovativo, serio e documentato tutti i temi che si vogliono, anche quelli più controversi, come (ad es.) l’esitazione vaccinale, i movimenti no TAV o no 5G, le pazienti che si affidano a cura omeopatiche, coloro che credono nelle scie chimiche, le persone critiche nei confronti delle cause antropiche dei cambiamenti climatici ecc.

Evitando di emulare le giornaliste e le esperte di tutto, lasciando alle sociologhe convenzionali (la “sociologia del sociale”, la chiamerebbe Latour) il pesante bagaglio di termini e concetti stucchevoli come ‘populismo’, anti-scientifico’, ‘pseudoscienza’, ‘destra e sinistra’, ‘vero/falso’ ecc. che poco hanno di empirico e molto pregiudizio.

Come ricorda Latour, “non spetta agli scienziati sociali risolvere le controversie”, dire chi ha ragione o torto, chi sono le babbee che credono alle fake news e chi sono le intelligenti che, invece, si fidano del parere delle esperte che decorano i talk show. Perché, la sociologa ANT non è una intellettuale organica o, come scrive Latour, “un intellectuel engage”.

Peccato, però, che egli non abbia avuto il coraggio o la voglia di dirle quelle cose, prima di morire…

BIBLIOGRAFIA

Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.

Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.

Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino

Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.

James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.

Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.

Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.

Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.

Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.

Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.

Decalogo Latouriano – Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Seconda parte

Nella prima parte di questo percorso attraverso le parti meno note e utilizzata dell’approccio di Bruno Latour al sociale, alle scienze e alle tecnologie, ho affrontato:

- il legame profondo tra oggetti della scienza e società, in cui – secondo Latour – sono i primi a spiegare la seconda (Il sociale, la società e la sociologia) e

- la critica di Latour alle sociologie interpretative, all’empirismo storico, al riduzionismo e – pare fin troppo ovvio – al positivismo, dichiarandosi “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo.

Questa seconda parte del percorso è dedicata al costruzionismo di Latour e al concetto di attanti.

3. IL COSTRUZIONISMO

- Secondo Latour, le espressioni “costruttivismo sociale” e “costruzione sociale dei fatti scientifici” sono state infelici, un’autentica sciagura. Infatti il termine ‘sociale’ (che come abbiamo visto sopra, lui vuole abolire) si è prestato a tanti malintesi e la parola ‘costruzione’ ha scatenato una confusione ancor più grande.

- Egli confessa: “ci siamo resi conto che, per altri colleghi delle scienze sociali e naturali, la parola ‘costruzione’ significava qualcosa di completamente diverso da ciò che il senso comune aveva considerato fino ad allora. Dire che qualcosa era ‘costruito’ significava, nella loro mente, che qualcosa non era vero".

- Ma, "nessun scienziato di laboratorio si è mai confrontato con un oggetto ‘dato’ indipendentemente dal lavoro necessario per ‘renderlo visibile’; quindi perché comportarsi come se l’alternativa tra ‘realismo’ e ‘costruttivismo’ fosse interessante?”.

- “Sebbene il costruttivismo fosse per noi sinonimo di più realismo, siamo stati acclamati dai nostri colleghi come se avessimo finalmente dimostrato che ‘persino la scienza è una balla’! (...) Senza volerlo, il costruttivismo era divenuto sinonimo del suo opposto: la decostruzione”.

- Latour ha sempre voluto evitare l’espressione ‘costruttivismo sociale’: “come una repubblica socialista o islamica è l'opposto di una repubblica, aggiungere l'aggettivo ‘sociale’ a ‘costruttivismo’ snatura completamente il suo significato. In altre parole, il ‘costruttivismo’ non deve essere confuso con il ‘costruttivismo sociale’ che ne è l'opposto (…) Il ‘costruttivismo sociale’ implica sostituire ciò di cui è fatta questa realtà con qualche altra cosa, il sociale di cui sarebbe ‘realmente’ composta”.

4. GLI ATTANTI

- Secondo Latour occorre dire addio alla nozione di ‘attore’, come soggetto in carne ed ossa. Infatti, “bisogna assemblare un gran numero di agency affinché un attore diventi un individuo”.

- Usando un parallelo (che però Latour non fa nel suo libro, ma che mi sembra in linea con il suo pensiero) potremmo dire che mentre le genetiste affermano che ognuna di noi è unica grazie al suo DNA, le sociologhe invece potrebbero sostenere che ciascuna di noi è diversa perché nessuna ha avuto le stesse interazioni sociali.

- William James potrebbe essere d’accordo, perché secondo Latour egli “ha magnificamente dimostrato, che è moltiplicando le connessioni con l'esterno che c'è qualche possibilità di comprendere come la nostra interiorità sia stata composta. Bisogna sottoscrivere un gran numero di soggettivatori per divenire un soggetto. Per cui nessuno sa quante persone sono simultaneamente all'opera in un dato individuo”.

- Inoltre, Latour ammette che “usiamo il termine ‘non-umani’ in mancanza di un termine migliore; ma in realtà questa espressione è priva di senso perché dobbiamo elevare gli oggetti al rango di attori a pieno titolo”.

- E indispettito, puntualizza: “L’ANT non è - ripeto, non è – l’istituzione di qualche assurda simmetria tra umani e non umani (…) l’ANT non è interessata soltanto a liberare gli attori umani dalla prigione del sociale, ma a offrire anche agli oggetti naturali l'occasione di sfuggire all’angusto isolamento a cui il primo empirismo condanna le matters of fact (cioè quelle che vengono considerate cose, condizioni o stati permanenti). Infatti, in accordo con l’antropologo francese Philippe Descola, egli insiste: "dobbiamo ricordare che essere una matter of fact non è un modo di esistenza ‘naturale’, ma, stranamente, un antropomorfismo. Cose, sedie, gatti, tappeti e buchi neri non si comportano mai come matters of fact”.

- Il positivismo è sbagliato politicamente, perché ha ridotto troppo in fretta le matters of concerns (processi, stati transitori, movimenti) a matters of facts, e senza un giusto processo”. E, come ANT, "il nostro tocco distintivo consiste semplicemente nel sottolineare i meccanismi di stabilizzazione, al fine di contrastare la trasformazione prematura di matters of concern in matters of fact”.

- Anche se lui, l’ha più volte ripetuto, non ha alcuna simpatia per le sociologie interpretative, tuttavia si oppone a una atteggiamento naturalista perché “gli oggetti potrebbero sembrare un po’ più complicati, multipli, complessi e intricati di quanto gli ‘oggettivisti’ vorrebbero farci credere”.

- Gli oggetti sono fatti di strati multipli, esattamente come sono le persone. Per cui “tutta questa opposizione tra ‘punto di vista’ e ‘nessun luogo’ la si può completamente dimenticare. E pure questa differenza tra ‘interpretativo’ [ermeneutica] e ‘oggettivista’. Se si possono avere punti differenti su una statua, è perché la statua stessa è in tre dimensioni e ci permette di muoversi intorno a essa”. Infatti, “nessun edificio è mai visibile in toto, in qualsiasi punto della sua costruzione e del suo utilizzo”.

- “E’ la cosa stessa che può dispiegare la sua molteplicità, il che consente di apprenderla a partire da diversi punti di vista prima di essere eventualmente unificata in una fase successiva a seconda delle capacità del collettivo”.

- “Questa è anche la linea di demarcazione tra il postmodernismo e l’ANT, che considera la molteplicità una proprietà delle cose, e non solo degli umani che interpretano le cose”.

- A tal proposito, Latour critica i sociologi che “per ritagliarsi una piccola nicchia, hanno abbandonato all’inizio del XIX secolo, le cose e gli oggetti agli scienziati e agli ingegneri”.

BIBLIOGRAFIA

Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.

Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.

Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino

Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.

James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.

Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.

Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.

Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.

Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.

Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.

Il tempo schermo - La contesa dell’attenzione

Che cosa succede all'attenzione quando stanno tanto tempo davanti a uno schermo?

Sembra che bambini e bambine siano più calmi e più attenti, ma è davvero così? Il tipo di attenzione che viene mobilitata davanti allo schermo non è la stesso che si mobilita nella lettura di un libro o nel dover maneggiare degli oggetti fragili. Gli studi scientifici dell’ultimo secolo ci spiegano molto di come funzionino i processi attenzionali, e gli studi di questo secolo sul tempo schermo ci spiegano non solo perché lo schermo non sviluppa l’attenzione utile a scuola, ma perché limiti il potenziale di apprendimento umano specialmente nei primi mille giorni di vita ma in generale in tutto il periodo dello sviluppo se l’uso è intenso, come consigliato ormai da pediatri di molte parti del mondo, compresa la Società Italiana di Pediatria.

Gli effetti del tempo schermo includono anche l'esposizione agli schermi indiretti. Da ormai una ventina d’anni gli studi hanno misurato l’impatto degli schermi nella diminuzione delle interazioni verbali, non verbali e di gioco nei primi quattro anni con diversi studi sperimentali su coppie di genitori con bambino che restavano con lo schermo spento e con lo schermo acceso in diverse situazioni. Registrati i comportamenti, si è scoperto che lo schermo diminuiva le interazioni verbali e non verbali e l’attenzione focalizzata su dei giocattoli, aumentando invece le interruzioni di gioco (Anderson e Pempek, 2005). Più recenti esperimenti hanno osservato che i genitori che usano lo smartphone in presenza dei loro bambini durante dei pranzi hanno una minor interazione (rispetto ai genitori che non lo usano) cioè disattivano il canale attenzionale non verbale (Radesky et al. 2014). Il fatto di ricevere attenzione e di prestare attenzione sono infatti fenomeni collegati perché nell’infanzia lo sviluppo dell’attenzione congiunta (dai 6 ai 24 mesi) è il prerequisito per lo sviluppo del linguaggio.

Per capire meglio l’effetto negativo dello schermo è utile soffermarsi sulla distinzione tra comprensione e apprendimento. Un video permette la comprensione di parole e contenuti già noti e già appresi ma molto difficilmente, e con molte condizioni particolari, ma soprattutto rarissimamente nei primi sei anni di vita, il video facilita l’apprendimento di parole e ne abilità nuove. Nei primi tre anni un bambino esplora con i cinque sensi il mondo circostante, prende con le mani, porta alla bocca, ascolta e usa tutti i suoi sensi per apprendere. Soprattutto però impara attraverso il fenomeno dell’attenzione congiunta, o joint attention, che è la capacità di coordinare l’attenzione tra due persone e un oggetto o evento, richiedendo un impegno continuo di entrambi. Questo processo è stato ampiamente studiato poiché rappresenta un indicatore dello sviluppo psicomotorio infantile, oltre a predire la qualità delle relazioni di attaccamento e delle interazioni sociali future. Il biologo Michael Tomasello la descrive come la capacità specie specifica, cioè propriamente umana, alla base del linguaggio, della cooperazione, della morale umana. Per svilupparsi, l’attenzione congiunta si basa su elementi fondamentali come l’aggancio oculare, il contatto visivo e la "sintonizzazione degli affetti" (Stern), prerequisiti essenziali per le capacità comunicative e per lo sviluppo della teoria della mente — la capacità, tipica di un bambino di quattro anni, di comprendere il punto di vista di un’altra persona (Aubineau et al., 2015). La forma più avanzata, l’attenzione congiunta coordinata, implica che il bambino si impegni attivamente sia con un adulto sia con un oggetto.

Negli ultimi vent’anni molti dati sono stati inoltre stati raccolti per descrivere il video deficit effect, indicando come gli schermi possano ostacolare l'apprendimento, a partire dall'apprendimento fonetico e linguistico nei primi quattro anni. Sebbene tramite schermi si possano comprendere alcuni contenuti adeguati all'età (specialmente con l'aiuto dei genitori) diverso è il caso dell’apprendimento (che è un passo ulteriore rispetto alla mera comprensione di una storia) perché l'attenzione è profondamente diversa di fronte a un altro essere umano: dal vivo o in presenza si attiva l’attenzione emotiva, multisensoriale. L’attenzione mobilitata dagli schermi è molto spesso di tipo bottom-up: è la medesima mobilitata in tutti gli animali di fronte a forti luci e suoni, di fronte a pericoli. Diversi neuroscienziati distinguono un’attenzione di tipo top-down (dal centro alla periferia), da una botton-up (dalla periferia al centro). L’individuo è attraversato continuamente da stimoli esterni e interni difficili da distinguere, dove l’attenzione è letteralmente contesa all’interno dell’individuo: “L’attenzione si orienta spontaneamente verso elementi naturali esterni più attraenti come le pubblicità o i video-schermi” (Lachaux 2012, p. 249). L’attenzione viene contesa da diverse forze, da diversi oggetti, ma è lecito parlare di attenzione esogena , quando prevale lo stimolo esterno, e attenzione endogena, quando prevale lo stimolo interno – una sorta di “controllo volontario dell’attenzione”. Sicuramente cosa sia esattamente l’attenzione – che non è la volontà - non è facile da stabilire e gli approcci socio-antropologici ci ricordano la costruzione sociale di tale dimensione (Campo 2022).

In ogni caso disponiamo di numerosi studi che rilevano una correlazione tra l'uso precoce e prolungato degli schermi e problemi di attenzione successivi. Quello di Tamana del 2019 è uno dei più citati studi longitudinali: ha esaminato circa 2500 bambini/e canadesi dai 3 ai 5 anni, evidenziando come un tempo schermo superiore alle 2 ore giornaliere aumentasse il rischio di problemi di attenzione negli anni successivi. La relazione tra l'uso degli schermi e il disturbo da deficit di attenzione (ADHD) è stata messa in discussione nonostante già Christakis avesse evidenziato la presenza di una correlazione tra un’alta esposizione agli schermi e un alto rischio di problemi di linguaggio e di attenzione (Christakis, 2005, 2007). La maggior parte degli studi di neuropsicologia evidenzia cause epigenetiche per il disturbo da deficit di attenzione, nonostante l'aumento globale delle diagnosi negli ultimi vent'anni; in generale tra gli specialisti c’è molta resistenza a parlare di cause ambientali per ADHD anzi gli schermi vengono ancora spesso prescritti spesso nelle prognosi di bambini con DSA o con diagnosi di ADHD. L’idea che un tempo schermo precoce e prolungato possa aumentare i rischi di generici problemi di attenzione o patologie diagnosticate come ADHD è però avanzata da studi recenti sempre più inclini a considerare tale uso come un fattore significativo. Anche uno studio longitudinale di Madigan ha concluso che sono gli schermi a causare i problemi di attenzione e non viceversa: una maggiore quantità di tempo schermo a 24 mesi d’età è stata associata a prestazioni più scarse nei test di valutazione successivi. Analogamente, un maggiore tempo trascorso davanti allo schermo a 36 mesi è stato correlato a punteggi più bassi nei test dello sviluppo cognitivo a 60 mesi. L’associazione inversa, invece, non è stata osservata (Madigan et al., 2019). Un recente metastudio (Eirich et al., 2022) segnala la correlazione tra un uso precoce e prolungato degli schermi e i successivi problemi di attenzione in bambini/e di età pari e inferiore a un anno nella maggior parte degli studi esaminati.[1]

Le app e gli algoritmi che alimentano la fruizione degli schermi sono progettati deliberatamente per mantenere i bambini attaccati agli schermi il più a lungo possibile, non per fornire programmi educativi. Questo è descritto molto bene dai formatori dei vettori commerciali denominati app, come si può evincere dal brillante saggio di uno di questi formatori, Nir Eyal. L’aumento dell'impulsività e la cattura dell’attenzione sono gli obiettivi dichiarati dagli agenti del marketing che per tale fine mettono a disposizione piattaforme gratuite: quando bambini e bambine anziché fare i compiti o leggere o giocare fra loro passano ore davanti allo schermo questi proprietari delle app aumentano i loro profitti. Basta guardare chi sono le persone più ricche al mondo e l’incidenza del pubblico giovanile. Incapaci di mantenere la concentrazione su attività prolungate i “bambini digitali” sono sempre più esigenti e conformati in materia di consumi.

Sempre più esperti sollevano il dubbio se la “generazione digitale” non stia affrontando un problema specifico. Anche senza una dimostrazione di causalità con l'ADHD, il tempo schermo è un fattore che amplifica l’impulsività, la disattenzione e la distraibilità. Dopo il Covid-19, molti insegnanti segnalano uno stato diffuso di distraibilità permanente. Le prove si accumulano, e ignorare il fenomeno non aiuta a iniziare a risolvere il problema. Si parla sempre più spesso di “attenzione frammentaria” per descrivere questa nuova sfida educativa e sociale o altri termini quali: “attenzione disrupted” (interrotta e distratta), “attenzione parziale continua”, “attenzione spezzetata”. Non è certamente quella virtù propria del multitasking attribuita a torto ai “nativi digitali” con il concetto equivoco di “iperattenzione”, che trasformava i bambine/i iperattive/i e impulsive/i in bambine/i capaci di nuove “qualità attentive” (Hayles). Dobbiamo prendere atto che gli schermi stanno precludendo la possibilità di sviluppare un’attenzione umana cooperativa e congiunta. L’isolamento e la disgiunzione dell’attenzione non ha un impatto solo cognitivo ma anche emotivo e relazionale. Non siamo di fronte a una generazione ansiosa, ma a una generazione oppressa. Gli schermi schermano le relazioni, si frappongono tra uno sguardo e l’altro, interrompono l’attenzione congiunta.

In conclusione gli schermi amplificano negativamente tutte le dimensioni dell’attenzione. Un uso prolungato e precoce agisce su un ampio spettro, amplificando disattenzione (causata da stanchezza), distrazione (stimoli esterni), distraibilità (tendenza acquisita a distrarsi) e, in casi estremi, disabilità attentiva (ADHD). Ridurre il tempo schermo, invece, migliora l’attenzione e i risultati scolastici. Molti insegnanti con anni di esperienza segnalano un declino significativo nelle capacità attentive degli studenti. È come se su questo pianeta fosse arrivato un pifferaio magico e i nostri bambini e bambine non potessero fare a meno di seguirlo con in mano il loro cellulare. Questo pifferaio ha aumentato il tempo schermo nell’infanzia, ma ha diminuito il tempo di sonno, il tempo di lettura e soprattutto il tempo di gioco, e altre temporalità essenziali per l’apprendimento.

Ma è davvero così? Le famiglie ricche e figli e le figlie di ingegneri della Silicon Valley vengono protette/i e non abbandonate/i davanti agli schermi.

Questo fenomeno è molto più diffuso nelle classi povere. E allora non è forse lecito parlare di una vera e propria contesa dell’attenzione? È forse venuto il tempo di prendere consapevolezza per riportare l’attenzione al centro dei processi educativi senza delegarlo al tempo schermo.

NOTE

[1] Per una ampia bibliografia il testo tradotto in italiano più completo è Desmurget M. (2020) Il cretino digitale. Difendiamo i nostri figli dai veri pericoli del web, Rizzoli, Milano. Mi sia permesso rimandare al mio saggio: L’attenzione contesa, come il tempo schermo modifica l’infanzia, Armando, Roma.

Gli algoritmi del Covid-19 – Un caso di tecnocrazia?

La gestione della pandemia SARS-CoV-2 è stata, molto probabilmente, un caso emblematico di tecnocrazia, in cui la politica ha abdicato al suo ruolo di decisione per il bene pubblico a favore delle competenze tecnoscientifiche, in particolare mediche ed epidemiologiche, e delle linee di comportamento dettate dal Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Protezione Civile[1] e, spesso, con scarsissima o nessuna trasparenza.

L’algoritmo studiato dal CTS, nell’aprile del 2020, per misurare l’andamento del contagio e valutare se procedere con la fase di riaperture sembra essere un esempio lampante di questa tecnocrazia: è uno strumento complesso e fortemente tecnico, “detta” - di fatto – al governo quali comportamenti tenere e, infine, è rimasto praticamente celato all’interno dei decreti, non ne è stata data alcuna pubblicità né è stato possibile discuterne democraticamente

Proverò, in questo articolo, a far conoscere e ad esaminare criticamente i contenuti di questo algoritmo, e in quello successivo (che sarà pubblicato da Controversie la prossima settimana) a mostrare quale sia stato il suo ruolo e se, in questo caso, la politica abbia effettivamente ceduto la mano alla tecnoscienza. Con, forse, qualche sorpresa.

INQUADRAMENTO STORICO

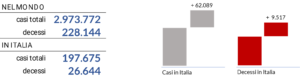

Siamo alla fine di aprile del 2020, a un mese e mezzo dalla dichiarazione di pandemia di Covid-19[2], la situazione pandemica – datata 26 aprile – nel mondo e in Italia è questa:

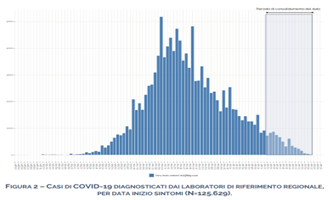

Il picco di contagi[3] è stato registrato da pochi giorni, il 20 aprile, e per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, l'Italia registra una diminuzione nel numero degli “attualmente positivi”: 20 in meno del giorno precedente, per un totale di 108.237. Anche i ricoveri e le terapie intensive sono in calo; dalla prima settimana di aprile, infatti, i contagi giornalieri seguono una curva sensibilmente discendente, come si può vedere dal grafico del bollettino di “Aggiornamento nazionale, 28 aprile 2020”[4]

Lo stesso sembra valere – pur con tutte le cautele di attribuzione delle cause – per il numero di decessi. Sono segnali che suggeriscono che le misure contro la diffusione del virus prese dal Governo stiano funzionando, come dice Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri del governo giallo-rosso[5] - nella conferenza stampa del 26 aprile: “stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia”.[6]

Lo stesso sembra valere – pur con tutte le cautele di attribuzione delle cause – per il numero di decessi. Sono segnali che suggeriscono che le misure contro la diffusione del virus prese dal Governo stiano funzionando, come dice Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri del governo giallo-rosso[5] - nella conferenza stampa del 26 aprile: “stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia”.[6]

L’interpretazione di questo segnale orienta la prospettiva di attivazione della cosiddetta Fase 2, cioè della progressiva riapertura delle attività produttive, pur mantenendo ancora restrizioni rigorose per evitare una contestuale ripresa della diffusione del contagio.

Il Presidente del Consiglio Conte annuncia[7] che, a partire dal 4 maggio - posto che la curva dei contagi mantenga il trend decrescente – inizierà la Fase 2, caratterizzata, a grandi linee, dalla progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali, dall’allentamento di alcune delle restrizioni e dallo sblocco dei cantieri[8].

Che si mantenga il trend decrescente è, quindi, la condizione per procedere con la fase di alleggerimento delle misure di contenimento del contagio.

UN ALGORITMO PER MISURARE L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Questa condizione di trend decrescente della curva dei contagi diventa, quindi, oggetto di un problema di misurazione il più possibile oggettiva, sulla base della quale il governo possa prendere delle decisioni, se è possibile passare alla Fase 2, se si può restare in Fase 2 una volta effettuata la transizione, oppure se è il caso di tornare al livello di massimo rigore, quello del lockdown (Fase 1).

Serve uno strumento di valutazione del contagio e delle possibilità di contrastarlo in termini puntuali e di andamento. Ossia momento per momento e potendo confrontare nel tempo dei valori puntuali.

Questo strumento di misurazione è contenuto in parte nell’Allegato 10 al DCPM 26 aprile 2020 “Principi per il monitoraggio del rischio sanitario” e in parte nell’allegato DM3042020 al Decreto 30 aprile 2020 del Ministero della Salute.

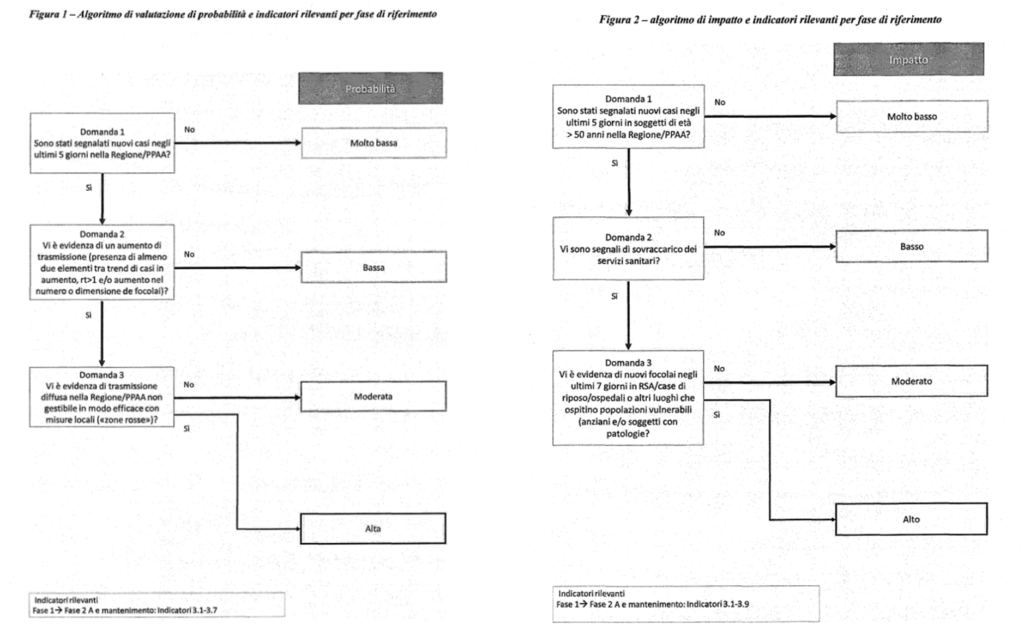

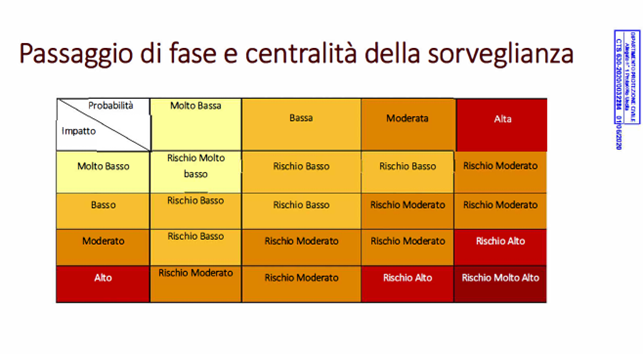

Si tratta di 21 indicatori di processo e di risultato, ossia criteri di valutazione puntuale[9] dello stato delle cose con delle soglie di allerta per singolo indicatore o per gruppi di indicatori. Sulla base dei valori degli indicatori sono predisposti inoltre due algoritmi. Il primo restituisce il livello di rischio puntuale, il secondo la Fase più opportuna per quelle condizioni di rischio. Fase da intendersi come il grado di rigore delle misure di contenimento, determinata in modo esplicito e apparentemente deterministico e oggettivo.

Il processo di valutazione prevede, quindi,

- la misurazione di almeno 16 indicatori con frequenza per lo più settimanale

- il confronto con i valori precedenti per comprendere se il trend è favorevole o meno per il passaggio alla fase meno rigorosa

- l’elaborazione di una parte questi andamenti in un primo sub-algoritmo che restituisce la probabilità della minaccia sanitaria, ossia quanto è probabile che si verifichi una «trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2» e di una altra parte degli andamenti in un secondo sub-algoritmo che restituisce l’impatto, «ovvero la gravità della patologia con particolare attenzione a quella osservata in soggetti con età superiore a 50 anni»

- la combinazione di probabilità (di trasmissione) e di impatto (gravità della diffusione) in una matrice a doppia entrata per determinare il livello di rischio;

- infine, l’elaborazione degli indicatori e degli andamenti nel secondo algoritmo, indica “cosa fare”, ossia se sia possibile passare alla Fase 2[10]

Per comprendere il funzionamento degli algoritmi, è opportuno fare tre approfondimenti: il primo sugli indicatori, il secondo sul senso attribuito dal Ministero della Salute al livello di rischio calcolato con il primo algoritmo e il terzo sul funzionamento dell’algoritmo che determina se sia possibile passare alla Fase 2.

INDICATORI DELL’ANDAMENTO DEL CONTAGIO E DEI PROCESSI DI CONTENIMENTO

Gli indicatori coinvolti nello strumento di misurazione sono raggruppati in tre gruppi, il primo, di 6 indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio dei contagi:

- in particolare, della disponibilità delle date di inizio - dei casi sintomatici, dei ricoveri in ospedale e dei trasferimenti in terapia intensiva - e della presenza del dato del comune di residenza

Il secondo gruppo di 6 indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti, che comprende:

- dati quali la percentuale di tamponi positivi (sul totale di tamponi effettuati), i tempi trascorsi tra inizio dei sintomi, diagnosi ed eventuale isolamento;

- e dati che riguardano la consistenza del personale dedicato al tracciamento dei contatti, al monitoraggio dei contatti stretti - idealmente allineati agli standard

raccomandati a livello europeo - e alla percentuale di indagini epidemiologiche sui casi tracciati.

Il terzo gruppo, infine, di 9 indicatori di risultato relativi alla stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari che contano – il dettaglio qui sembra essere necessario:

- il numero di casi riportati alla Protezione Civile, alla sorveglianza sentinella COVID-net e alla sorveglianza integrata COVID-19 (per data diagnosi e per data inizio sintomi);

- il numero di nuovi focolai di trasmissione;

- il numero di nuovi casi di infezione per Regione non associati a catene di trasmissione note;

- due indicatori sull’Rt calcolato[11], per data inizio sintomi e per data di ospedalizzazione;

- il numero di accessi al PS con quadri sindromici riconducibili a COVID-19;

- il tasso di occupazione delle Terapie Intensive per pazienti COVID-19;

- il tasso di occupazione dei posti letto totali per pazienti COVID-19.

I primi 12 indicatori dovrebbero misurare quanto l’apparato sanitario è in grado di avere un quadro preciso del contagio, delle diagnosi, della gestione dei contatti; si potrebbero considerare, quindi, dei meta-indicatori della validità della misurazione.

Solo gli ultimi 9, invece, fanno riferimento alla dimensione effettiva del contagio, della trasmissione e della capacità delle strutture locali e regionali di farvi fronte.

SENSO DEL PRIMO ALGORITMO DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

I due sub-algoritmi di determinazione della probabilità e dell’impatto della minaccia di trasmissione incontrollata sono molto semplici e ne riporto di seguito lo schema[12] del Comitato Tecnico Scientifico:

Lo stesso vale per la matrice di determinazione del rischio che combina i livelli di probabilità e di impatto[13]:

Questa valutazione del rischio non concorre direttamente alla determinazione della possibilità di passare alla Fase 2 (o di restarci, una volta effettuata la transizione) ma ha esclusivamente il senso di sistema di allerta, per attivare la “marcia indietro” dalla Fase 2 verso un inasprimento delle «misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive» in caso di «rischio alto/molto alto» o di «rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto».

Questa valutazione del rischio non concorre direttamente alla determinazione della possibilità di passare alla Fase 2 (o di restarci, una volta effettuata la transizione) ma ha esclusivamente il senso di sistema di allerta, per attivare la “marcia indietro” dalla Fase 2 verso un inasprimento delle «misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive» in caso di «rischio alto/molto alto» o di «rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto».

In questo quadro funzionale, il Decreto del 30 aprile sottolinea che. se non è possibile misurare gli indicatori alla base dell’algoritmo, la valutazione del livello di rischio va considerata elevata[14].

ALGORITMO DI VALUTAZIONE PER LA TRANSIZIONE ALLA FASE 2

Questo secondo algoritmo – allegato 10 al DCPM del 26 aprile 2020 e definito nel Decreto come strumento per individuare il rischio sanitario[15] – impone, perché sia possibile la transizione alla Fase 2, che:

- siano presenti gli standard minimi di qualità della sorveglianza epidemiologica nella Regione – ossia che almeno per il 50% dei casi segnalati siano disponibili la data di inizio dei sintomi o del ricovero (in terapia intensiva e non) e l’indirizzo di domicilio[16]

- la trasmissione di COVID-19 nella Regione (o zona) sia stabile o in decremento – ossia che gli indicatori del terzo gruppo siano in miglioramento o stabili (il numero di casi segnalati e il numero di focolai di trasmissione siamo in diminuzione, l’ Rt sia ≤ 1)

- siano soddisfatti «gli altri criteri» di valutazione, che comprendono il livello di saturazione delle strutture ospedaliere, standard e di terapia intensiva, la abilità di testare i casi sospetti, la prontezza operativa e la disponibilità di risorse per il tracciamento dei contatti (che possono essere ricondotti al secondo gruppo di indicatori)

Se tutti questi criteri sono soddisfatti, il Decreto dice che è possibile allentare le misure di contenimento dei contagi e iniziare un primo passo di normalizzazione, la Fase 2A (oppure mantenere le condizioni della Fase 2A e attendere più serenamente[17] l’arrivo dei vaccini sicuri e affidabili).

----------------

La transizione avvenne, per mano del Presidente del Consiglio Conte, con decisione di realizzare il piano di riaperture dal 4 maggio 2020 in poi.

Ma, come vedremo nel seguito, forse gli algoritmi di valutazione – vuoi per alcune aree di debolezza e di inconsistenza sia interna che contestuale - ebbero un ruolo meno importante del previsto in questa decisione.

NOTE

[1] «Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus. Il Comitato è composto da esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato.» Ministero della Salute, Portale Covid 19

[2] «Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus», OMS, Health topics, Coronavirus disease (COVID-19)

[3] Dati Epicentro-ISS e grafiche da Cose che noi umani, Lab24, 2021 (https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus/)

[4] Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale, 28 aprile 2020 – ore 16:00, Epidemia COVID-19

Aggiornamento nazionale 28 aprile 2020 – ore 16:00 (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-Covid-19_28-aprile-2020.pdf)

[5] Il governo cosiddetto Conte II è sostenuto da una coalizione di forze di centro-sinistra che comprende il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Liberi E Uguali (LEU) - lista elettorale nata dall'alleanza tra i partiti Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile - e Italia Viva, più una serie di piccole entità politiche, sempre di centro-sinistra; Le altre forze che appoggiano il governo Conte II nel primo semestre del 2020 sono: il Movimento Associativo Italiani all'Estero e – in forma di appoggio esterno, il Partito Socialista Italiano, il Südtiroler Volkspartei, l’ Union Valdôtaine, il Partito Autonomista Trentino Tirolese, Centristi per l’Europa, Centro Democratico e Sicilia Futura

[6] Fase due, conferenza stampa del Presidente Conte, YouTube - Palazzo Chigi, Canale ufficiale del Governo italiano (26 aprile 2020, https://www.youtube.com/watch?v=tXxQBLNZZqA)

[7] Il discorso di Conte del 26 aprile ricorda che non si può abbassare la guardia e che l’attenzione alle misure di sicurezza deve essere ancora mantenuta: «evitare il rischio che il contagio si diffonda […] come lo puoi fare? non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare distanze in sicurezza almeno un metro, questo è fondamentale e, guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti». Ibidem.

[8] La tematica delle attività produttive è lo snodo della tensione tra governo e opposizioni. Ne ho parlato diffusamente nella mia tesi magistrale.

[9] Puntuale va inteso come: in un determinato momento, tipicamente quello della misurazione

[10] La versione più generale dell’algoritmo contenuta nell’Allegato 10 al DPCM 26 aprile 2020 comprende anche i passaggi alla fase 2B o “Transizione avanzata”, sulla base dei medesimi criteri ma di cui non sono esplicitate le soglie obiettivo, e del passaggio alla Fase 3, di ripristino (si può pensare: delle condizioni di normalità), subordinata all’«accesso diffuso a trattamenti e/o ad un vaccino sicuro ed efficacie». Ma anche questa è un’altra storia.

[11] Numero di riproduzione netto, ossia numero medio di infezioni trasmesse da ogni individuo infetto nel tempo, cfr. R0, Rt: cosa sono, come si calcolano?, Istituto Superiore di Sanità. Sulla consistenza e validità del Rt come strumento di misura della trasmissione ci sono state ampie polemiche, cfr., ad esempio, Wired 5 maggio 2021, Corriere della Sera, 11 maggio 2021

[12] Fonte: Verbale n. 83, 29 maggio 2020, Riunione del Comitato Tecnico Scientifico, Dipartimento della Protezione Civile

[13] Cit.

[14] «Se non sarà possibile una valutazione [degli indicatori, NdA] secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile», Decreto 30 aprile 2020 del Ministero della Salute

[15]«rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10», DCPM del 26 aprile 2020

[16] La soglia del 50% vale per le prime tre settimane di maggio 2020; successivamente la soglia sarà innalzata al 60%.

[17] Il valore della “serenità” è uno di quelli che costituiscono la scala assiologica del governo Conte, cfr. Gianluca Fuser, Le scelte morali del governo italiano durante la prima parte della crisi pandemica del 2020, Tesi Magistrale, Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Milano, 2024

Il tempo schermo e i suoi impatti educativi sull’infanzia

Le tecnologie digitali non sono né buone né cattive, ma nemmeno neutre. Il concetto di "tempo schermo”, benché sia poco diffuso in Italia, gode di un ampio uso in ambito internazionale ed è particolarmente adatto per comprendere gli effetti di un’esposizione precoce e prolungata su bambine/i. Il tempo schermo è l’insieme delle ore trascorse davanti a uno schermo, indipendentemente dal tipo di contenuto o dal tipo di dispositivo (connesso o meno a internet) sia esso smartphone, televisione, tablet o qualsiasi altro schermo. Il concetto permette quindi di non guardare solo alle tecnologie digitali “recenti” e includere la “vecchia” televisione, anche perché con l’arrivo delle smart Tv la distinzione è sempre più sfumata. Paradigmatico è oggi You Tube che è sia un canale televisivo, sia una app di smartphone, sia una piattaforma di internet, ed è seguitissimo da piccoli/e.

Oggi, la presenza di schermi in ogni casa è significativa: in una famiglia occidentale media (di quattro persone) ci sono dieci schermi; si tratta di diversi dispositivi, per lo più connessi a internet, che caratterizzano un vero e proprio “ambiente schermo" in cui i bambini crescono. Questa disponibilità di schermi – per lo più accesi e visti anche in modo indiretto – contribuisce a modellare l’ambiente, il ritmo di vita, gli stimoli e le stesse attività quotidiane, con impatti misurabili anche in termini di minore parole ricevute e prodotte e maggiori interruzioni di attenzione focalizzata.

IMPATTO DEL TEMPO SCHERMO SULLO SVILUPPO FISICO E MENTALE

L'aumento del tempo schermo riduce drasticamente altre temporalità essenziali nell’infanzia, come il tempo di sonno, di gioco libero, di interazione sociale; riduce il tempo trascorso all'aria aperta e il tempo della lettura. Gli studi in letteratura scientifica confermano che il tempo schermo ha un impatto sia diretto sia indiretto su questi tempi, i quali sono fondamentali per l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità cognitive, sociali e sullo stesso sviluppo psicofisico, soprattutto nei primi cinque anni di vita, per i quali l’OMS consiglia il meno tempo schermo possibile, in particolare zero minuti nei primi due anni.[1]

È importante chiarire però che non è corretto affermare che il tempo schermo abbia sempre un impatto negativo sullo sviluppo psicofisico: fattori come il contesto familiare, il tipo di contenuti fruiti e le differenze individuali di bambini/e giocano un ruolo cruciale nel determinare l’entità dell’effetto. D’altro canto, il tempo schermo precoce (prima dei cinque anni) e prolungato (superiore alle due ore giornaliere dopo i cinque anni) è certamente un fattore di rischio, poiché aumenta le probabilità di riscontrare problemi di vario tipo. È anche opportuno precisare che i dati mostrano che gran parte del tempo schermo nei bambini da 0 a 8 anni è impiegato per la visione di brevi video (73%) o videogiochi (16%), e quindi, al netto di eccezioni, minoranze e contesti specifici, il tempo schermo non è un tempo dedicato a contenuti adeguati all’età, ad app effettivamente educative o dedicate a un uso creativo.

Le principali associazioni pediatriche a livello mondiale, basandosi su una vasta letteratura scientifica, sottolineano come il tempo schermo influenzi aspetti fondamentali dello sviluppo, quali la vista, l’alimentazione, il rischio di sovrappeso e, soprattutto, il sonno; nell’area cognitiva influisce negativamente su attenzione, linguaggio, memoria e quindi capacità scolastiche. Inoltre, sono stati riscontrati effetti relazionali come ansia, depressione, isolamento sociale, cyberbullismo, dipendenze che sollevano preoccupazioni per il benessere mentale a lungo termine. Benché nei prossimi anni possano divenire tra gli effetti più preoccupanti, sono ancora poco studiati gli effetti sulla intimità, affettività e sessualità dovuti a una esposizione precoce a video pornografici (l’età media si sta abbassando spaventosamente persino sotto i dieci anni), al punto che in Spagna si parla di Generación Porno.

Il mio interesse di ricerca si concentra sui rischi legati all’esposizione precoce e prolungata agli schermi in bambine/i, dalla nascita fino alla fine della scuola primaria, dove insegno. Sono anni in cui si apprendono le cose essenziali per la vita, ma anche anni vulnerabili: sono anni in cui si sviluppano le capacità cognitive alla base della carriera scolastica, nei primi quattro anni il linguaggio orale, fino a dieci la letto-scrittura.

La psicologia dell’età dello sviluppo ci spiega che l’attenzione e il linguaggio si possono sviluppare solo con una relazione umana; il tempo schermo non solo non sviluppa queste capacità ma spesso lo rallenta[2] Infatti in assenza del cosiddetto "co-viewing" – ovvero la visione congiunta dei contenuti e il dialogo costante con l’adulto su ciò che si sta vedendo e facendo – l’apprendimento tramite schermi risulta non solo limitato ma anche limitante poiché intacca i prerequisiti di apprendimento, rendendo l’attenzione più frammentata. Un’intera linea di esperimenti nota come il video deficit effect spiega proprio come l’apprendimento (non la comprensione) sia migliore con la presenza umana, mentre risulti molto arduo se non persino assente, quando è mediato dagli schermi. Il "co-viewing" è considerato una condizione essenziale per garantire che i bambini traggano un beneficio educativo reale da questi dispositivi, riducendo gli effetti negativi. Per fare in modo che si possa apprendere tramite gli schermi fino all’inizio della scuola primaria è caldamente consigliata la presenza e la mediazione adulta, non solo nella scelta dei contenuti ma proprio nell’attività di ascolto e interazione. Il che è in palese contraddizione con quanto fanno oggi gli adulti, che danno gli schermi proprio per essere separati (o non disturbati) dai bambini.

LE SETTE CARATTERISTICHE DEL TEMPO SCHERMO

Il tempo schermo si caratterizza per lo più per alcune caratteristiche che derivano dal suo far parte dei mezzi di comunicazione di massa con le relative evoluzioni digitali del XXI secolo. Benché si possano fare usi creativi e attivi del digitale, e la Media Education ne descriva una infinità, essi rimangono “potenzialità” auspicate, perché la realtà è meno edulcorata di come questa disciplina di norma ce la presenta; le salienze del tempo schermo possono essere sintetizzate in sette punti che ne indicano la tendenza:

- Sedentarietà. La caratteristica principale del tempo schermo è la sedentarietà. Il movimento di mani e piedi è essenziale nei primi anni di vita per lo sviluppo del cervello, mentre il tempo schermo smaterializza il corpo immobilizzandolo. La mancanza di attività fisica associata all’uso prolungato degli schermi può influenzare negativamente lo sviluppo fisico e cognitivo del bambino.

- Deprivazione Sensoriale. Il tempo schermo è limitato quasi esclusivamente alla visione, deprivando la stimolazione multisensoriale di cui il bambino ha bisogno (tatto, olfatto, gusto e anche l’ascolto della parola nella misura in cui i dialoghi sono spesso inutili). Recenti studi oftalmologici hanno inoltre osservato che l’uso precoce di piccoli schermi può portare a un aumento della miopia in bambini/e e dello strabismo con ulteriori effetti negativi persino sulla capacità di lettura e di equilibrio.

- Convergenza Digitale. La convergenza digitale, ovvero il fatto che un dispositivo sia contemporaneamente telefono, telegrafo, macchina fotografica, e la possibilità di utilizzare lo stesso contenuto (per es. un videogioco, una partita di calcio, ecc…) su diversi dispositivi (televisione, tablet, smartphone), comporta il precipitare di ogni esperienza nel tempo schermo, con una fruizione continua e spesso priva di interruzioni lunghe, pervasiva e difficilmente limitabile.

- Illimitatezza. Le piattaforme digitali sono progettate per offrire contenuti in maniera continua, senza una "fine" naturale, tramite algoritmi che rilevano e si adattano alle preferenze dell’utente, incentivando un uso prolungato dello schermo.

- Divertissment. La maggior parte delle app e dei contenuti rivolti ai bambini è pensata principalmente per il divertissment, termine francese che designa il distrarre, il divertire, l’intrattenere. Non hanno scopo principalmente educativo. Questo tipo di intrattenimento punta alla "distrazione" eterodiretta, cioè a una gestione dell’attenzione orientata a trattenere il bambino davanti allo schermo divertendolo, che è esattamente il contrario della salutare distrazione propria al fantasticare della rêverie.

- Spettacolarità e isolamento. Il tempo schermo è spesso una fruizione individuale, che comporta l'isolamento sociale perché ciascuno ha il suo schermo; limita le attività di gruppo e le interazioni faccia a faccia, limitando così lo sviluppo di abilità sociali cruciali.

- Cronofagia. Il tempo schermo distorce la percezione del tempo. Bambini e adolescenti spesso non riescono a controllare il tempo trascorso davanti agli schermi, con un impatto negativo sulla gestione del tempo. Questo effetto è stato definito filosoficamente "cronofagia", ovvero la capacità di “divorare” il tempo.

In aggiunta, studi recenti indicano che l’esposizione precoce e prolungata agli schermi è associata a una diminuzione delle capacità attentive richieste in ambito scolastico. L’attenzione stimolata dagli schermi è di tipo "bottom-up", cioè orientata alla cattura immediata dell’attenzione tramite stimoli visivi, allarmi o segnali di pericolo, piuttosto che alla concentrazione sostenuta. Questo tipo di attenzione, studiato dalla psicologia cognitiva, può essere associato alla progettazione di app e piattaforme che utilizzano meccanismi per incentivare l’uso prolungato, perseguendo finalità commerciali più che educative.

QUALCHE CONCLUSIONE

È importante essere consapevoli che più ci si avvicina alla nascita più gli studi concordano sulla negatività degli effetti, a prescindere dai contenuti. Il fenomeno della disgiunzione dell’attenzione è forse il più importante. L’attenzione è infatti un prerequisito della trasmissione culturale in ogni cultura ed è per questo che educatori ed educatrici di tutto il mondo hanno individuato l’attenzione come la fonte dei processi di apprendimento. Come vedremo nel prossimo numero, la relazione pedagogica si basa su processi attentivi, ma negli esseri umani l’attenzione si sviluppa principalmente per vie extracorticali ed è predittiva dello sviluppo del linguaggio umano e delle capacità simboliche. L’attenzione cioè si sviluppa anche a livello biologico grazie all’aggancio oculare con altri simili tramite la condivisione di intenzionalità e il fenomeno da tempo noto di attenzione congiunta.

NOTE

[1] Cfr. World Health Organization (Who) (2019), Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age, Genève; cf. Grollo M., Zanor S., Lanza S., et al. (2022), Pediatri custodi digitali, la prima guida per i pediatri di famiglia sull’educazione digitale familiare dalla nascita, IAM Edizioni, Udine.

[2] Per una ampia bibliografia si veda: Desmurget M. (2020) Il cretino digitale. Difendiamo i nostri figli dai veri pericoli del web, Rizzoli, Milano. Mi sia permesso rimandare al mio saggio: in corso di pubblicazione: L’attenzione contesa, come il tempo schermo modifica l’infanzia, Armando, Roma.

Decalogo Latouriano - Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Prima parte

Questo è un dono alle tante laturiane[1] superficiali e distratte, che hanno preso di Bruno Latour (1947-2022) solo gli aspetti più eclatanti (come mettere sullo stesso piano umani e non-umani, l’agency degli oggetti, il messaggio apparentemente post-moderno ecc.), affinché diventino laturiane profonde, meticolose e convinte. Tirato per la giacca da tante (postmoderniste, sociologhe interpretative, nuove materialiste, decostruzioniste ecc.), Latour è stato infatti un personaggio poliedrico, contraddittorio, escapologico. Per cui, è lui a essere il primo responsabile dei tanti fraintendimenti della sua opera.

Al fine di recuperare la parte meno utilizzata del suo messaggio e del suo metodo, propongo una collezione del suo pensiero, così come delineato ne Riassemblare il sociale (2005), diviso in sette sezioni:

- Il sociale, la società e la sociologia

- Una critica agli altri approcci e tradizioni di ricerca

- Il costruzionismo

- Gli attanti

- Il micro e il macro

- Il metodo ANT: come tracciare associazioni

- Con Latour, oltre Latour

In questo primo post affronteremo i primi due.

1. IL SOCIALE, LA SOCIETÀ E LA SOCIOLOGIA

- Il “sociale” non è un dominio particolare. Per cui di un fenomeno non esiste una spiegazione sociale, accanto a quella psicologica, economica, culturale ecc.

- Per questo motivo, la scienza (o meglio, un contenuto scientifico) non può essere spiegata dal suo contesto sociale. Anzi, è proprio il contrario: è il contenuto scientifico che spiega la società. Sono gli oggetti della Scienza che possono spiegare il sociale.

Non bisogna, però, essere deterministi, e convenire che nemmeno il contenuto scientifico deve essere usato per spiegare i componenti delle relazioni sociali. Il tema è quindi molto più complesso: possiamo dire che la scienza lega le varie entità in modo scientifico.

- Per cui il “sociale”, agli occhi dell'Actor-Network Theory (ANT), è un movimento assai peculiare, di riassociazione e riassemblaggio di tutte le entità che attraversano un campo d’azione. Cogliere questo movimento è compito dello studioso. Tuttavia, per farlo, egli deve sviluppare una sensibilità particolare, che consiste nel potenziare il nostro “senso del movimento”, ovvero nell’acquisire “il senso del sociale”. Infatti, i fisiologi hanno mostrato che, perché una percezione abbia luogo sono necessari continui movimenti e aggiustamenti: se non c'è movimento, non c'è sensazione. Con l'assenza di movimenti sopraggiunge un offuscamento dei sensi. Lo stesso vale per il ‘senso del sociale’: se lo studioso non è capace di vedere nuove associazioni, non sarà nemmeno in grado di vedere il sociale.

- Il compito dello studioso è quindi il tracciamento di nuove associazioni (configurazioni), fra forze sino ad allora inassociate.

- Nel fare questo, occorre quindi tener ben presente che la società non esiste. Esistono solo i raggruppamenti, il collettivo, che è il progetto di assemblaggio di entità nuove non ancora riunite; inoltre bisogna mettere in luce l’eterogeneità di attanti molto diversi fra loro, i quali si mescolano come “una squadra di operai che costruisce un muro di mattoni: le loro strade si separano di nuovo solo dopo che il muro è stato completato. Tuttavia, mentre lo si costruisce, non c'è dubbio che siano collegate. Come? Sarà la ricerca di determinarlo”

- Bisogna riconoscere appieno chi e che cosa partecipa all’azione, includendo anche le “masse mancanti” di entità non-umane. Infatti, gli aggregati (associazioni che hanno una forma, seppur momentanea) si muovono all'interno di fenomeni non formattati. Questo sfondo Latour lo chiama "plasma": esso è astronomicamente enorme per dimensioni e portata, un immenso repertorio di masse

- A tal fine, i termini e i concetti di “sociale” e “naturale” devono perciò essere accantonati. Perché i pesci e pescatori non si fronteggiano come ‘naturale’ e ‘sociale’, ‘oggetto’ e ‘soggetto’, ‘materiale’ e ‘simbolico’. Per Gabriel Tarde (1843-1904), ricorda Latour, non c’era alcuna ragione per separare il “sociale” umano da altre associazioni come gli organismi biologici o persino gli atomi. Il sociale, per Tarde, era un fluido in circolazione, e non organismo. Ogni cosa era una società e ogni fenomeno era un fatto sociale: società cellulari, società atomiche, società di astri. Tutte le scienze, pronosticava Tarde, sembrano destinate a divenire rami della sociologia.

2. UNA CRITICA AGLI ALTRI APPROCCI E TRADIZIONI DI RICERCA

- Latour si definisce “oggettivista”, dicendo di non avere alcuna simpatia per le “sociologie interpretative”, perché l'ANT non apprezza l’eccessiva enfasi data dai fenomenologi alle fonti umane dell’azione, e ignora completamente la lunga battaglia tra oggetto e soggetto. E invita alla lettura del filosofo tedesco Peter Sloterdijk che, con i tre volumi sui diversi tipi di sfere, ha offerto una nuova e potente metafora per uscire dalla dicotomia interno/esterno.

- Ciò non significa che dovremmo privarci del ricco vocabolario descrittivo della fenomenologia; semplicemente che dobbiamo estenderlo alle entità ‘non intenzionali’.

- Per cui bisogna ritornare all’oggetto. Nel rivendicare il proprio “realismo”, Latour però ne dà un’interpretazione diversa da quella tradizionale. Egli ritiene che l’oggettività non sia una proprietà privata dei positivisti. Anzi, condivide l’affermazione del microbiologoe filosofo polacco Ludwik Fleck (1896-1961): “più sociale c'è, più realismo c'è”.

- Latour accetta anche l’etichetta di “relativista”: “ma certo, cos'altro potrei essere?”, dice. In linea con quanto scriveva Peter L. Berger (1963) sul progetto di “alternanza”, ma senza mai citarlo, Latour sostiene che “per raggiungere l'oggettività, devo essere in grado di navigare da un quadro di riferimento all'altro, da un punto di vista all'altro. Senza questi spostamenti, sarai limitato al mio ristretto punto di vista per sempre”. La “relatività”, più che il relativismo, è la bussola dello studioso.

- Latour è quindi “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo; una miscela originale che attribuisce nuovi significati a vecchi termini, che tuona contro l’empirismo tradizionale a favore di un nuovo empirismo.

- Infatti l'empirismo storico è stato “una resa piuttosto povera all'esperienza. Questa povertà, tuttavia non si supera allontanandosi dall'esperienza materiale per esempio in direzione della ‘ricca soggettività umana’, ma avvicinandosi alle forme di resistenza variegate che la materia ha da offrire”. Perché “artificialità totale e oggettività totale si muovono in parallelo”.

- “Non siamo più obbligati a combattere il riduzionismo aggiungendo alla descrizione qualche ‘aspetto’ umano, simbolico, soggettivo o sociale, perché il riduzionismo, tanto per cominciare, non rende giustizia ai fatti oggettivi. Quel che si potrebbe chiamare il primo empirismo è riuscito, per ragioni politiche, a oscurare i numerosi percorsi e deviazioni dell'oggettività e a ridurre in umani all'ombra di se stessi”, scrive Latour.

- Lungi dal ‘possedere oggettività’, “i positivisti somigliano piuttosto proprietari terrieri assenteisti, che sembrano non sapere cosa farsene dei loro latifondi”. Per cui, “il riduzionismo è un'impossibilità pratica, nella misura in cui gli elementi a cui si riduce un ‘livello superiore’ saranno tanto complessi quanto il ‘livello inferiore’. Se solo gli umani nelle mani di sociologi critici potessero essere trattati al pari delle balene in zoologia…” termina sconsolato Latour.

- E alla fine, uccide il padre: “devo finalmente congedarmi da Tarde (...) Egli ha mantenuto una definizione sostanziale e non relativista della sociologia”.

NOTE

[1] Uso il femminile sovraesteso.

BIBLIOGRAFIA

Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.

Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.

Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino

Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.

James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.

Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.

Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.

Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.

Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.

Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.

Intelligenza artificiale e creatività - Seconda parte: c’è differenza tra i pennelli e l’IA?

Qualche settimana fa avevamo iniziato una riflessione sull’interazione tra processo creativo artistico e Intelligenza Artificiale.

Ci eravamo chiesti se realizzare un’immagine con l’IA può essere definito come un atto creativo e abbiamo avuto le risposte di tre amici di Controversie, ognuno dalla propria ottica che deriva da un diverso percorso professionale e culturale (trovate le risposte nell’articolo pubblicato il 10 settembre scorso).

Riporto di seguito le conclusioni di quella prima riflessione:

“Non c’è dubbio che queste tre risposte siano estremamente stimolanti e che vi si possa rintracciare un minimo comune denominatore che le lega: l’idea che l’IA sia solo un mezzo, per quanto potente, ma che l’atto creativo resti saldamente appannaggio di colui che ha nel suo animo (umano) l’obiettivo concettuale.

Ottenere un risultato con l’IA si delinea, qui, come un vero atto creativo, che, però e ovviamente, non è detto che si trasformi in arte, ovvero in una manifestazione creativa in grado di dare emozione universale.

In termini più concreti: molti di noi, forse, potrebbero avere “nella testa” La notte stellata di Van Gogh (giusto per fare un esempio), ma la differenza tra la grandissima maggioranza di noi e il genio olandese è che non sapremmo neppure lontanamente “mettere a terra” questa intuizione.

Con l’IA, a forza di istruzioni che la macchina esegue, potremmo invece, avvicinarci al risultato di Vincent?”

La domanda che sorgeva spontanea, e a cui chiedo ai nostri amici un’ulteriore riflessione, è la seguente: Se così fosse, in che modo cambierebbe l’essenza stessa dell’artista?

Inserisco però un ulteriore elemento che deriva dall’aver letto la bella riflessione di Natalia Irza del 29 ottobre scorso su Controversie dal titolo “Il rating sociale tra digitale e moralità”.

Riporto testualmente un passaggio a mio avviso molto importante anche per il nostro ragionamento su processo creativo e IA. Scrive Irza:

“Per stabilire la verità su una persona, sono necessari strumenti umani. Lo stesso si può dire dell’uso dell’IA nell’arte: la pittura non è uguale alla composizione di colori, la musica non è uguale alla composizione di suoni, la poesia non è uguale alla composizione di parole. Senza la dimensione umana, che significa non solo l’operare algoritmi ma creare idee umane, l’arte cessa di essere arte.”

Aggiungo quindi una provocazione per i nostri amici chiamati a rispondere alla prima domanda, e cioè: dobbiamo quindi pensare che esisteranno in futuro due forme d’arte, una “analogica”, tradizionale, in cui l’essere umano si esprime attraverso strumenti controllati completamente dall’artista e una “nuova arte”, digitale, in cui l’autore si avvale di uno strumento che interviene nel processo creativo “aggiungendo” all’evoluzione concettuale dell’artista?

E quale sarà il livello di contaminazione fra queste due diverse situazioni?

Ecco le prime due risposte, scrive Diego Randazzo:

Quello che rende un artista tale è soprattutto il suo percorso. Un percorso interiore ed esteriore che lo porta a sviluppare una ricerca unica e indipendente. In assenza di tale percorso non vi può essere Arte, ma solo degli isolati appuntamenti con la tecnica.

Quindi, davanti alla possibilità di ricreare dei modelli digitali molto simili a capolavori storicizzati attraverso l’IA, non si può che riconoscere tale pratica come un tentativo, sicuramente curioso e sorprendente, ma molto lontano dalla definizione di Arte.

Non è un caso se utilizzo le parole tentativo e modello, che ne evidenziano l’approccio germinale, automatico e inconsapevole.

In altre parole, penso che la tensione verso la dimensione umana, a cui si riferisce Natalia Irza nell’articolo menzionato, sia necessaria e fondamentale. Del resto come possiamo capire in profondità un artista, senza conoscere qualche dettaglio, anche superficiale, della sua biografia? La Storia dell’Arte è punteggiata, da sempre, da questo binomio, indissolubile anche nel vischioso territorio dell’arte contemporanea: la pratica artistica come estensione e manifestazione della vita stessa degli artisti.

Pensiamo anche al potere del mercato odierno nel dare valore all’opera d’arte: oggi più che mai notiamo che sono le caratteristiche biografiche a fare da volano e non la qualità intrinseca dell’opera (vedi il successo della banana ‘Comedian’ di Cattelan).

Seguendo questo principio, dove la dimensione (e presenza) umana dell’artista sono sempre al centro, trovo assai difficile riconoscere valore nelle sperimentazioni con l’IA condotte dai non addetti ai lavori (non artisti?). Da considerare diversamente sono invece le incursioni degli artisti che utilizzano lo strumento dell’IA con consapevolezza e visione.

Infine di fronte alla possibile convivenza tra due tipologie di Arte (una totalmente analogica ed una totalmente mediata dallo strumento IA) nutro profondi dubbi; non ho mai creduto nella classificazione e scolastica separazione tra discipline, piuttosto credo nella ricerca della complementarità tra queste due modalità. Ad esempio, è molto stimolante l’uso dell’IA per creare ‘modelli e reference’, delle basi da cui partire e su cui innestare il gesto unico dell’autore. Tale gesto si può quindi esemplificare in una copia o rielaborazione analogica (manuale) dei modelli iniziali.

Facendo così, non solo ripercorriamo la storia dell’arte, seguendo il classico ed insuperato paradigma modello/rappresentazione, ma, contestualmente, attualizziamo il contesto: il modello da studiare e copiare non è più la realtà che ci circonda, ma una realtà mediata e spesso incontrollabile, formulata da un algoritmo.

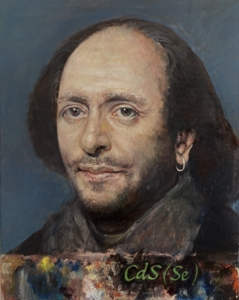

Vorrei proseguire il discorso dando la parola ad Aleksander Veliscek, interessante artista sloveno, che attraverso i dettagli dei suoi affascinanti dipinti mette a punto proprio questa modalità, svelandoci le possibilità di un uso virtuoso ed intelligente dell’IA in pittura.

------------------------------

Ed ecco l’intervento di Aleksander Veliscek: