Harari e il tradimento degli intellettuali - Il darwinismo algoritmico in Nexus

1. ROVESCI

Uno dei colpi di scena più riusciti della saga di Star Wars è il momento in cui il protagonista, Luke Skywalker, scopre di essere figlio dell’antagonista malvagio, Darth Vader. I modelli della fantascienza devono essere presi molto sul serio, perché gran parte dei personaggi più influenti della Silicon Valley tendono a progettare le loro piattaforme, e persino a immaginare il futuro dell’umanità, ricalcandole sui contenuti dei film, delle serie e dei romanzi che hanno dominato la loro eterna adolescenza da nerd: Larry Page e Sundar Pichai (ex e attuale CEO di Google) hanno dichiarato a più riprese che l’obiettivo del loro motore di ricerca è emulare il computer di bordo dell’Enterprise della serie Star Trek.

Ad evocare il dramma dell’agnizione di Luke Skywalker questa volta però non è il fondatore di qualche impresa miliardaria nell’area di San Francisco Bay, ma il volume appena pubblicato da uno degli esponenti più stimati del pensiero liberal, molto amato dalla sinistra americana e internazionale, Yuval Noah Harari. Nexus riepiloga e approfondisce le riflessioni che l’autore ha elaborato a partire da Homo Deus (uscito nel 2016) sul futuro della nostra specie.

Gli assunti con cui Harari inquadra la condizione umana potrebbero essere stati redatti da un ideologo del transumanesimo tanto di moda nella Silicon Valley, come Ray Kurzweil. Qualunque animale, e noi non facciamo eccezione, può essere descritto come una macchina, riducibile a dinamiche fisiche e chimiche, e a strutture comportamentali dettate da algoritmi. La coscienza, la soggettività, la felicità e lo sconforto, sono l’esito di reazioni tra molecole, e possono quindi essere eccitati o sedati da pastiglie che la ricerca scientifica renderà sempre più efficaci. Le indagini di uno dei più grandi divulgatori della realtà clinica e culturale della depressione, Andrew Salomon, contraddicono la baldanza farmacologica di Harari, insistendo sullo strano anello che si instaura tra la fisiologia, gli eventi della vita, e qualcosa di nebuloso e profondo che è identico, ma allo stesso tempo si oppone, alla chiarezza di biologia e biografia.

Nexus non è interessato a questo genere di sottigliezze, dal momento che il percorso della storia è stato tratteggiato nella sua regola generale già un paio di libri fa: al termine del Medioevo l’uomo ha rinunciato al senso dell’universo, preferendogli il potere di programmarlo a proprio piacimento. Le religioni consegnavano ai nostri antenati una posizione centrale nel cosmo e un significato per la vita degli individui e per le comunità – ma pretendevano in cambio l’obbedienza a valori e norme fondate su un’autorità intransigente. L’emancipazione da ogni forma di trascendenza, e dalle sue declinazioni nelle istituzioni politiche e culturali, ha inaugurato un percorso in cui la scienza e la tecnologia sono arrivate a sovrapporsi e a coincidere, per convertire il mondo in un serbatoio di risorse a disposizione della felicità degli uomini. Purtroppo, la farmacopea è solo il simbolo di questa trasformazione, dal momento che la dissoluzione dell’aura sacra che avvolgeva la natura alimenta l’industria delle sostanze psicotrope, ma non offre alcuna indicazione sullo scopo della nostra vita. Possiamo fare tutto liberamente, ma non abbiamo più una ragione per fare qualcosa.

2. ALGORITMI

Quando i significati iscritti nel creato dileguano, il loro posto viene occupato dall’informazione, che si assume il compito di esprimere l’essenza del meccanismo cui sono ridotti gli esseri viventi e le loro società. L’opposizione tra democrazia e totalitarismo, che ricalca la distinzione tra mondo liberale e paesi comunisti, può essere ricondotta nella sua sostanza alla differenza morfologica tra sistemi di comunicazione. La dittatura, e il socialismo, sono configurazioni sociali in cui l’informazione è centralizzata, e irradia da un punto focale che identifica il leader, o l’élite burocratica dello stato. Al contrario la democrazia, e la dottrina liberale, prediligono una forma decentrata di circolazione dell’informazione, che abilita la nascita di molti poli di accesso alle notizie e di molti livelli di elaborazione, decisione, riproduzione dei dati e della conoscenza. L’informazione è l’asset che stabilisce relazioni tra elementi, parti, individui, gruppi: la ricostruzione dei suoi percorsi permette di disegnare le reti in cui si sintetizzano i composti nella dimensione fisica e chimica, prendono vita i processi biologici negli individui, si costituiscono le comunità nel mondo sociale e si dipanano i sentieri della storia. Per questo la nozione di algoritmo diventa pervasiva, e Harari riepiloga il corso completo dell’evoluzione come un percorso di elaborazione di algoritmi sempre migliori, che trovano la sintesi più efficiente in quelli che compongono l’uomo. Questo vantaggio spiega l’ordine universale, che coincide con la conversione della natura e di tutti i suoi membri in una riserva di mezzi di cui possiamo disporre per la nostra utilità. La violenza che esercitiamo con la manipolazione tecnica non è motivata dall’ostilità contro particolari enti animati o inanimati, o dal bisogno di protezione, ma è l’esito della nostra indifferenza nei confronti di tutto quello che non può resistere alla trasformazione del mondo in un ambiente a misura della funzionalità antropologica. Un altro modo per esprimere questa condizione è il giudizio che la ristrutturazione del pianeta operata dagli algoritmi da cui è governato il comportamento degli uomini sia un processo ineluttabile, una necessità imposta dall’evoluzione naturale.

Le nozioni cui ricorre Harari annullano la separazione tra natura e tecnica. Informazione e algoritmi definiscono la struttura della realtà e le meccaniche del funzionamento di qualunque cosa, accomunando physis e techne in un’unica essenza e in un unico destino. Ma questa impostazione non può esimersi dal prevedere che nel momento in cui le prestazioni raggiunte dalle macchine supereranno le nostre, l’atteggiamento che i robot assumeranno nei nostri confronti applicherà le stesse logiche di utilità e indifferenza che noi abbiamo riservato ad animali e minerali. Il passaggio di questa soglia si chiama singolarità, e nella visione di Harari è talmente prossimo da dominare la valutazione della tecnologia che già oggi stiamo maneggiando. L’intelligenza artificiale guida l’autonomia dei dispositivi in cui si compie il salto evolutivo che segue e trascende quello della nostra specie, e che è destinato a sostituirci nel dominio del mondo: da vent’anni Ray Kurzweil ha insegnato a scandire le tappe che conducono al momento in cui i sistemi di calcolo raggiungeranno le facoltà di intuizione dell’uomo, e le travalicheranno con la corsa alla superintelligenza pronosticata e temuta da Nick Bostrom. Possiamo tentare di frenare, arginare, controllare lo sviluppo delle tecnologie digitali, ma Harari ci lascia presagire che in fondo si tratta di operazioni di retroguardia – e alla fine comunque un Darth Vader, nella forma di un Google o di un ChatGPT iper-evoluto, sciabolerà la sua spada laser in cloud e metterà fine alla resistenza della sopravanzata soggettività umana al di qua del monitor e della tastiera.

3. FINE DELLA STORIA

Elon Musk non avrebbe saputo costruire un’argomentazione migliore per giustificare la subordinazione della dimensione politica al neoliberismo tecnologico contemporaneo, e per affermare l’inesorabilità di questo processo. Pur avendo irriso per anni la tesi della fine della storia di Francis Fukuyama, l’élite di sinistra l’ha introiettata in fondo al proprio inconscio culturale, insieme alla convinzione che la globalizzazione del mercato – e i rottami di democrazia che l’accompagnano – siano la forma compiuta dello Spirito Oggettivo hegeliano nelle istituzioni umane. Harari mostra lo stato di completo disarmo concettuale in cui versa la classe intellettuale, che si proclama progressista, nei confronti delle narrazioni del «realismo capitalista» e del transumanesimo di stampo californiano. Oltre all’ingenuità con cui vengono trattati i temi della tecnologia, la questione dell’intelligenza artificiale forte, il rapporto tra biologia e coscienza – il nodo critico più preoccupante rimane il fatto che «è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo» nella sua versione priva di pensiero e di futuro, che caratterizza la civiltà contemporanea. Harari condivide con Margareth Thatcher la convinzione che «non ci sono alternative» allo smantellamento di qualunque percorso politico che non sia l’adattamento alla rapacità di dati e di ricchezze da parte dei monopolisti della Silicon Valley, e di qualunque prospettiva storica divergente dall’ideologia transumanista, che vede nella transustanziazione in una macchina l’apogeo dell’umanità.

Ma se alle fantasie del cyberpunk, alla comunità degli estropiani, e persino alla corsa verso la singolarità di Kurzweil, si può riconoscere la spontaneità e l’euforia di un movimento nerd che si reputa sempre adolescenziale e che perpetua acne e turbe puberali – sulla corazza dello scientismo di Harari grava il tradimento di un Darth Vader che avrebbe potuto, e avrebbe dovuto, ricorrere alle proprie risorse intellettuali per denunciare la clausura della narrazione tecnocapitalista, e cercare un percorso diverso. Invece si è consacrato al lato oscuro della banalità.

BIBLIOGRAFIA

Bostrom, Nick, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford 2014.

Fisher, Mark, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, John Hunt Publishing, Londra 2009.

Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, Free Press, New York 1992.

Harari, Yuval Noah, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Harvill Secker, Londra 2016.

-- Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, Random House, New York 2024.

Kurzweil, Ray, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, Viking Press, New York 2005.

O’Connell, Mark, To Be a Machine: Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futurists Solving the Modest Problem of Death, Granta Publications, Londra 2017

Solomon, Andrew, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, Simon & Schuster, New York 2001.

Il tempo schermo - La contesa dell’attenzione

Che cosa succede all'attenzione quando stanno tanto tempo davanti a uno schermo?

Sembra che bambini e bambine siano più calmi e più attenti, ma è davvero così? Il tipo di attenzione che viene mobilitata davanti allo schermo non è la stesso che si mobilita nella lettura di un libro o nel dover maneggiare degli oggetti fragili. Gli studi scientifici dell’ultimo secolo ci spiegano molto di come funzionino i processi attenzionali, e gli studi di questo secolo sul tempo schermo ci spiegano non solo perché lo schermo non sviluppa l’attenzione utile a scuola, ma perché limiti il potenziale di apprendimento umano specialmente nei primi mille giorni di vita ma in generale in tutto il periodo dello sviluppo se l’uso è intenso, come consigliato ormai da pediatri di molte parti del mondo, compresa la Società Italiana di Pediatria.

Gli effetti del tempo schermo includono anche l'esposizione agli schermi indiretti. Da ormai una ventina d’anni gli studi hanno misurato l’impatto degli schermi nella diminuzione delle interazioni verbali, non verbali e di gioco nei primi quattro anni con diversi studi sperimentali su coppie di genitori con bambino che restavano con lo schermo spento e con lo schermo acceso in diverse situazioni. Registrati i comportamenti, si è scoperto che lo schermo diminuiva le interazioni verbali e non verbali e l’attenzione focalizzata su dei giocattoli, aumentando invece le interruzioni di gioco (Anderson e Pempek, 2005). Più recenti esperimenti hanno osservato che i genitori che usano lo smartphone in presenza dei loro bambini durante dei pranzi hanno una minor interazione (rispetto ai genitori che non lo usano) cioè disattivano il canale attenzionale non verbale (Radesky et al. 2014). Il fatto di ricevere attenzione e di prestare attenzione sono infatti fenomeni collegati perché nell’infanzia lo sviluppo dell’attenzione congiunta (dai 6 ai 24 mesi) è il prerequisito per lo sviluppo del linguaggio.

Per capire meglio l’effetto negativo dello schermo è utile soffermarsi sulla distinzione tra comprensione e apprendimento. Un video permette la comprensione di parole e contenuti già noti e già appresi ma molto difficilmente, e con molte condizioni particolari, ma soprattutto rarissimamente nei primi sei anni di vita, il video facilita l’apprendimento di parole e ne abilità nuove. Nei primi tre anni un bambino esplora con i cinque sensi il mondo circostante, prende con le mani, porta alla bocca, ascolta e usa tutti i suoi sensi per apprendere. Soprattutto però impara attraverso il fenomeno dell’attenzione congiunta, o joint attention, che è la capacità di coordinare l’attenzione tra due persone e un oggetto o evento, richiedendo un impegno continuo di entrambi. Questo processo è stato ampiamente studiato poiché rappresenta un indicatore dello sviluppo psicomotorio infantile, oltre a predire la qualità delle relazioni di attaccamento e delle interazioni sociali future. Il biologo Michael Tomasello la descrive come la capacità specie specifica, cioè propriamente umana, alla base del linguaggio, della cooperazione, della morale umana. Per svilupparsi, l’attenzione congiunta si basa su elementi fondamentali come l’aggancio oculare, il contatto visivo e la "sintonizzazione degli affetti" (Stern), prerequisiti essenziali per le capacità comunicative e per lo sviluppo della teoria della mente — la capacità, tipica di un bambino di quattro anni, di comprendere il punto di vista di un’altra persona (Aubineau et al., 2015). La forma più avanzata, l’attenzione congiunta coordinata, implica che il bambino si impegni attivamente sia con un adulto sia con un oggetto.

Negli ultimi vent’anni molti dati sono stati inoltre stati raccolti per descrivere il video deficit effect, indicando come gli schermi possano ostacolare l'apprendimento, a partire dall'apprendimento fonetico e linguistico nei primi quattro anni. Sebbene tramite schermi si possano comprendere alcuni contenuti adeguati all'età (specialmente con l'aiuto dei genitori) diverso è il caso dell’apprendimento (che è un passo ulteriore rispetto alla mera comprensione di una storia) perché l'attenzione è profondamente diversa di fronte a un altro essere umano: dal vivo o in presenza si attiva l’attenzione emotiva, multisensoriale. L’attenzione mobilitata dagli schermi è molto spesso di tipo bottom-up: è la medesima mobilitata in tutti gli animali di fronte a forti luci e suoni, di fronte a pericoli. Diversi neuroscienziati distinguono un’attenzione di tipo top-down (dal centro alla periferia), da una botton-up (dalla periferia al centro). L’individuo è attraversato continuamente da stimoli esterni e interni difficili da distinguere, dove l’attenzione è letteralmente contesa all’interno dell’individuo: “L’attenzione si orienta spontaneamente verso elementi naturali esterni più attraenti come le pubblicità o i video-schermi” (Lachaux 2012, p. 249). L’attenzione viene contesa da diverse forze, da diversi oggetti, ma è lecito parlare di attenzione esogena , quando prevale lo stimolo esterno, e attenzione endogena, quando prevale lo stimolo interno – una sorta di “controllo volontario dell’attenzione”. Sicuramente cosa sia esattamente l’attenzione – che non è la volontà - non è facile da stabilire e gli approcci socio-antropologici ci ricordano la costruzione sociale di tale dimensione (Campo 2022).

In ogni caso disponiamo di numerosi studi che rilevano una correlazione tra l'uso precoce e prolungato degli schermi e problemi di attenzione successivi. Quello di Tamana del 2019 è uno dei più citati studi longitudinali: ha esaminato circa 2500 bambini/e canadesi dai 3 ai 5 anni, evidenziando come un tempo schermo superiore alle 2 ore giornaliere aumentasse il rischio di problemi di attenzione negli anni successivi. La relazione tra l'uso degli schermi e il disturbo da deficit di attenzione (ADHD) è stata messa in discussione nonostante già Christakis avesse evidenziato la presenza di una correlazione tra un’alta esposizione agli schermi e un alto rischio di problemi di linguaggio e di attenzione (Christakis, 2005, 2007). La maggior parte degli studi di neuropsicologia evidenzia cause epigenetiche per il disturbo da deficit di attenzione, nonostante l'aumento globale delle diagnosi negli ultimi vent'anni; in generale tra gli specialisti c’è molta resistenza a parlare di cause ambientali per ADHD anzi gli schermi vengono ancora spesso prescritti spesso nelle prognosi di bambini con DSA o con diagnosi di ADHD. L’idea che un tempo schermo precoce e prolungato possa aumentare i rischi di generici problemi di attenzione o patologie diagnosticate come ADHD è però avanzata da studi recenti sempre più inclini a considerare tale uso come un fattore significativo. Anche uno studio longitudinale di Madigan ha concluso che sono gli schermi a causare i problemi di attenzione e non viceversa: una maggiore quantità di tempo schermo a 24 mesi d’età è stata associata a prestazioni più scarse nei test di valutazione successivi. Analogamente, un maggiore tempo trascorso davanti allo schermo a 36 mesi è stato correlato a punteggi più bassi nei test dello sviluppo cognitivo a 60 mesi. L’associazione inversa, invece, non è stata osservata (Madigan et al., 2019). Un recente metastudio (Eirich et al., 2022) segnala la correlazione tra un uso precoce e prolungato degli schermi e i successivi problemi di attenzione in bambini/e di età pari e inferiore a un anno nella maggior parte degli studi esaminati.[1]

Le app e gli algoritmi che alimentano la fruizione degli schermi sono progettati deliberatamente per mantenere i bambini attaccati agli schermi il più a lungo possibile, non per fornire programmi educativi. Questo è descritto molto bene dai formatori dei vettori commerciali denominati app, come si può evincere dal brillante saggio di uno di questi formatori, Nir Eyal. L’aumento dell'impulsività e la cattura dell’attenzione sono gli obiettivi dichiarati dagli agenti del marketing che per tale fine mettono a disposizione piattaforme gratuite: quando bambini e bambine anziché fare i compiti o leggere o giocare fra loro passano ore davanti allo schermo questi proprietari delle app aumentano i loro profitti. Basta guardare chi sono le persone più ricche al mondo e l’incidenza del pubblico giovanile. Incapaci di mantenere la concentrazione su attività prolungate i “bambini digitali” sono sempre più esigenti e conformati in materia di consumi.

Sempre più esperti sollevano il dubbio se la “generazione digitale” non stia affrontando un problema specifico. Anche senza una dimostrazione di causalità con l'ADHD, il tempo schermo è un fattore che amplifica l’impulsività, la disattenzione e la distraibilità. Dopo il Covid-19, molti insegnanti segnalano uno stato diffuso di distraibilità permanente. Le prove si accumulano, e ignorare il fenomeno non aiuta a iniziare a risolvere il problema. Si parla sempre più spesso di “attenzione frammentaria” per descrivere questa nuova sfida educativa e sociale o altri termini quali: “attenzione disrupted” (interrotta e distratta), “attenzione parziale continua”, “attenzione spezzetata”. Non è certamente quella virtù propria del multitasking attribuita a torto ai “nativi digitali” con il concetto equivoco di “iperattenzione”, che trasformava i bambine/i iperattive/i e impulsive/i in bambine/i capaci di nuove “qualità attentive” (Hayles). Dobbiamo prendere atto che gli schermi stanno precludendo la possibilità di sviluppare un’attenzione umana cooperativa e congiunta. L’isolamento e la disgiunzione dell’attenzione non ha un impatto solo cognitivo ma anche emotivo e relazionale. Non siamo di fronte a una generazione ansiosa, ma a una generazione oppressa. Gli schermi schermano le relazioni, si frappongono tra uno sguardo e l’altro, interrompono l’attenzione congiunta.

In conclusione gli schermi amplificano negativamente tutte le dimensioni dell’attenzione. Un uso prolungato e precoce agisce su un ampio spettro, amplificando disattenzione (causata da stanchezza), distrazione (stimoli esterni), distraibilità (tendenza acquisita a distrarsi) e, in casi estremi, disabilità attentiva (ADHD). Ridurre il tempo schermo, invece, migliora l’attenzione e i risultati scolastici. Molti insegnanti con anni di esperienza segnalano un declino significativo nelle capacità attentive degli studenti. È come se su questo pianeta fosse arrivato un pifferaio magico e i nostri bambini e bambine non potessero fare a meno di seguirlo con in mano il loro cellulare. Questo pifferaio ha aumentato il tempo schermo nell’infanzia, ma ha diminuito il tempo di sonno, il tempo di lettura e soprattutto il tempo di gioco, e altre temporalità essenziali per l’apprendimento.

Ma è davvero così? Le famiglie ricche e figli e le figlie di ingegneri della Silicon Valley vengono protette/i e non abbandonate/i davanti agli schermi.

Questo fenomeno è molto più diffuso nelle classi povere. E allora non è forse lecito parlare di una vera e propria contesa dell’attenzione? È forse venuto il tempo di prendere consapevolezza per riportare l’attenzione al centro dei processi educativi senza delegarlo al tempo schermo.

NOTE

[1] Per una ampia bibliografia il testo tradotto in italiano più completo è Desmurget M. (2020) Il cretino digitale. Difendiamo i nostri figli dai veri pericoli del web, Rizzoli, Milano. Mi sia permesso rimandare al mio saggio: L’attenzione contesa, come il tempo schermo modifica l’infanzia, Armando, Roma.

Il tempo schermo e i suoi impatti educativi sull’infanzia

Le tecnologie digitali non sono né buone né cattive, ma nemmeno neutre. Il concetto di "tempo schermo”, benché sia poco diffuso in Italia, gode di un ampio uso in ambito internazionale ed è particolarmente adatto per comprendere gli effetti di un’esposizione precoce e prolungata su bambine/i. Il tempo schermo è l’insieme delle ore trascorse davanti a uno schermo, indipendentemente dal tipo di contenuto o dal tipo di dispositivo (connesso o meno a internet) sia esso smartphone, televisione, tablet o qualsiasi altro schermo. Il concetto permette quindi di non guardare solo alle tecnologie digitali “recenti” e includere la “vecchia” televisione, anche perché con l’arrivo delle smart Tv la distinzione è sempre più sfumata. Paradigmatico è oggi You Tube che è sia un canale televisivo, sia una app di smartphone, sia una piattaforma di internet, ed è seguitissimo da piccoli/e.

Oggi, la presenza di schermi in ogni casa è significativa: in una famiglia occidentale media (di quattro persone) ci sono dieci schermi; si tratta di diversi dispositivi, per lo più connessi a internet, che caratterizzano un vero e proprio “ambiente schermo" in cui i bambini crescono. Questa disponibilità di schermi – per lo più accesi e visti anche in modo indiretto – contribuisce a modellare l’ambiente, il ritmo di vita, gli stimoli e le stesse attività quotidiane, con impatti misurabili anche in termini di minore parole ricevute e prodotte e maggiori interruzioni di attenzione focalizzata.

IMPATTO DEL TEMPO SCHERMO SULLO SVILUPPO FISICO E MENTALE

L'aumento del tempo schermo riduce drasticamente altre temporalità essenziali nell’infanzia, come il tempo di sonno, di gioco libero, di interazione sociale; riduce il tempo trascorso all'aria aperta e il tempo della lettura. Gli studi in letteratura scientifica confermano che il tempo schermo ha un impatto sia diretto sia indiretto su questi tempi, i quali sono fondamentali per l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità cognitive, sociali e sullo stesso sviluppo psicofisico, soprattutto nei primi cinque anni di vita, per i quali l’OMS consiglia il meno tempo schermo possibile, in particolare zero minuti nei primi due anni.[1]

È importante chiarire però che non è corretto affermare che il tempo schermo abbia sempre un impatto negativo sullo sviluppo psicofisico: fattori come il contesto familiare, il tipo di contenuti fruiti e le differenze individuali di bambini/e giocano un ruolo cruciale nel determinare l’entità dell’effetto. D’altro canto, il tempo schermo precoce (prima dei cinque anni) e prolungato (superiore alle due ore giornaliere dopo i cinque anni) è certamente un fattore di rischio, poiché aumenta le probabilità di riscontrare problemi di vario tipo. È anche opportuno precisare che i dati mostrano che gran parte del tempo schermo nei bambini da 0 a 8 anni è impiegato per la visione di brevi video (73%) o videogiochi (16%), e quindi, al netto di eccezioni, minoranze e contesti specifici, il tempo schermo non è un tempo dedicato a contenuti adeguati all’età, ad app effettivamente educative o dedicate a un uso creativo.

Le principali associazioni pediatriche a livello mondiale, basandosi su una vasta letteratura scientifica, sottolineano come il tempo schermo influenzi aspetti fondamentali dello sviluppo, quali la vista, l’alimentazione, il rischio di sovrappeso e, soprattutto, il sonno; nell’area cognitiva influisce negativamente su attenzione, linguaggio, memoria e quindi capacità scolastiche. Inoltre, sono stati riscontrati effetti relazionali come ansia, depressione, isolamento sociale, cyberbullismo, dipendenze che sollevano preoccupazioni per il benessere mentale a lungo termine. Benché nei prossimi anni possano divenire tra gli effetti più preoccupanti, sono ancora poco studiati gli effetti sulla intimità, affettività e sessualità dovuti a una esposizione precoce a video pornografici (l’età media si sta abbassando spaventosamente persino sotto i dieci anni), al punto che in Spagna si parla di Generación Porno.

Il mio interesse di ricerca si concentra sui rischi legati all’esposizione precoce e prolungata agli schermi in bambine/i, dalla nascita fino alla fine della scuola primaria, dove insegno. Sono anni in cui si apprendono le cose essenziali per la vita, ma anche anni vulnerabili: sono anni in cui si sviluppano le capacità cognitive alla base della carriera scolastica, nei primi quattro anni il linguaggio orale, fino a dieci la letto-scrittura.

La psicologia dell’età dello sviluppo ci spiega che l’attenzione e il linguaggio si possono sviluppare solo con una relazione umana; il tempo schermo non solo non sviluppa queste capacità ma spesso lo rallenta[2] Infatti in assenza del cosiddetto "co-viewing" – ovvero la visione congiunta dei contenuti e il dialogo costante con l’adulto su ciò che si sta vedendo e facendo – l’apprendimento tramite schermi risulta non solo limitato ma anche limitante poiché intacca i prerequisiti di apprendimento, rendendo l’attenzione più frammentata. Un’intera linea di esperimenti nota come il video deficit effect spiega proprio come l’apprendimento (non la comprensione) sia migliore con la presenza umana, mentre risulti molto arduo se non persino assente, quando è mediato dagli schermi. Il "co-viewing" è considerato una condizione essenziale per garantire che i bambini traggano un beneficio educativo reale da questi dispositivi, riducendo gli effetti negativi. Per fare in modo che si possa apprendere tramite gli schermi fino all’inizio della scuola primaria è caldamente consigliata la presenza e la mediazione adulta, non solo nella scelta dei contenuti ma proprio nell’attività di ascolto e interazione. Il che è in palese contraddizione con quanto fanno oggi gli adulti, che danno gli schermi proprio per essere separati (o non disturbati) dai bambini.

LE SETTE CARATTERISTICHE DEL TEMPO SCHERMO

Il tempo schermo si caratterizza per lo più per alcune caratteristiche che derivano dal suo far parte dei mezzi di comunicazione di massa con le relative evoluzioni digitali del XXI secolo. Benché si possano fare usi creativi e attivi del digitale, e la Media Education ne descriva una infinità, essi rimangono “potenzialità” auspicate, perché la realtà è meno edulcorata di come questa disciplina di norma ce la presenta; le salienze del tempo schermo possono essere sintetizzate in sette punti che ne indicano la tendenza:

- Sedentarietà. La caratteristica principale del tempo schermo è la sedentarietà. Il movimento di mani e piedi è essenziale nei primi anni di vita per lo sviluppo del cervello, mentre il tempo schermo smaterializza il corpo immobilizzandolo. La mancanza di attività fisica associata all’uso prolungato degli schermi può influenzare negativamente lo sviluppo fisico e cognitivo del bambino.

- Deprivazione Sensoriale. Il tempo schermo è limitato quasi esclusivamente alla visione, deprivando la stimolazione multisensoriale di cui il bambino ha bisogno (tatto, olfatto, gusto e anche l’ascolto della parola nella misura in cui i dialoghi sono spesso inutili). Recenti studi oftalmologici hanno inoltre osservato che l’uso precoce di piccoli schermi può portare a un aumento della miopia in bambini/e e dello strabismo con ulteriori effetti negativi persino sulla capacità di lettura e di equilibrio.

- Convergenza Digitale. La convergenza digitale, ovvero il fatto che un dispositivo sia contemporaneamente telefono, telegrafo, macchina fotografica, e la possibilità di utilizzare lo stesso contenuto (per es. un videogioco, una partita di calcio, ecc…) su diversi dispositivi (televisione, tablet, smartphone), comporta il precipitare di ogni esperienza nel tempo schermo, con una fruizione continua e spesso priva di interruzioni lunghe, pervasiva e difficilmente limitabile.

- Illimitatezza. Le piattaforme digitali sono progettate per offrire contenuti in maniera continua, senza una "fine" naturale, tramite algoritmi che rilevano e si adattano alle preferenze dell’utente, incentivando un uso prolungato dello schermo.

- Divertissment. La maggior parte delle app e dei contenuti rivolti ai bambini è pensata principalmente per il divertissment, termine francese che designa il distrarre, il divertire, l’intrattenere. Non hanno scopo principalmente educativo. Questo tipo di intrattenimento punta alla "distrazione" eterodiretta, cioè a una gestione dell’attenzione orientata a trattenere il bambino davanti allo schermo divertendolo, che è esattamente il contrario della salutare distrazione propria al fantasticare della rêverie.

- Spettacolarità e isolamento. Il tempo schermo è spesso una fruizione individuale, che comporta l'isolamento sociale perché ciascuno ha il suo schermo; limita le attività di gruppo e le interazioni faccia a faccia, limitando così lo sviluppo di abilità sociali cruciali.

- Cronofagia. Il tempo schermo distorce la percezione del tempo. Bambini e adolescenti spesso non riescono a controllare il tempo trascorso davanti agli schermi, con un impatto negativo sulla gestione del tempo. Questo effetto è stato definito filosoficamente "cronofagia", ovvero la capacità di “divorare” il tempo.

In aggiunta, studi recenti indicano che l’esposizione precoce e prolungata agli schermi è associata a una diminuzione delle capacità attentive richieste in ambito scolastico. L’attenzione stimolata dagli schermi è di tipo "bottom-up", cioè orientata alla cattura immediata dell’attenzione tramite stimoli visivi, allarmi o segnali di pericolo, piuttosto che alla concentrazione sostenuta. Questo tipo di attenzione, studiato dalla psicologia cognitiva, può essere associato alla progettazione di app e piattaforme che utilizzano meccanismi per incentivare l’uso prolungato, perseguendo finalità commerciali più che educative.

QUALCHE CONCLUSIONE

È importante essere consapevoli che più ci si avvicina alla nascita più gli studi concordano sulla negatività degli effetti, a prescindere dai contenuti. Il fenomeno della disgiunzione dell’attenzione è forse il più importante. L’attenzione è infatti un prerequisito della trasmissione culturale in ogni cultura ed è per questo che educatori ed educatrici di tutto il mondo hanno individuato l’attenzione come la fonte dei processi di apprendimento. Come vedremo nel prossimo numero, la relazione pedagogica si basa su processi attentivi, ma negli esseri umani l’attenzione si sviluppa principalmente per vie extracorticali ed è predittiva dello sviluppo del linguaggio umano e delle capacità simboliche. L’attenzione cioè si sviluppa anche a livello biologico grazie all’aggancio oculare con altri simili tramite la condivisione di intenzionalità e il fenomeno da tempo noto di attenzione congiunta.

NOTE

[1] Cfr. World Health Organization (Who) (2019), Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age, Genève; cf. Grollo M., Zanor S., Lanza S., et al. (2022), Pediatri custodi digitali, la prima guida per i pediatri di famiglia sull’educazione digitale familiare dalla nascita, IAM Edizioni, Udine.

[2] Per una ampia bibliografia si veda: Desmurget M. (2020) Il cretino digitale. Difendiamo i nostri figli dai veri pericoli del web, Rizzoli, Milano. Mi sia permesso rimandare al mio saggio: in corso di pubblicazione: L’attenzione contesa, come il tempo schermo modifica l’infanzia, Armando, Roma.

Intelligenza artificiale e creatività - Seconda parte: c’è differenza tra i pennelli e l’IA?

Qualche settimana fa avevamo iniziato una riflessione sull’interazione tra processo creativo artistico e Intelligenza Artificiale.

Ci eravamo chiesti se realizzare un’immagine con l’IA può essere definito come un atto creativo e abbiamo avuto le risposte di tre amici di Controversie, ognuno dalla propria ottica che deriva da un diverso percorso professionale e culturale (trovate le risposte nell’articolo pubblicato il 10 settembre scorso).

Riporto di seguito le conclusioni di quella prima riflessione:

“Non c’è dubbio che queste tre risposte siano estremamente stimolanti e che vi si possa rintracciare un minimo comune denominatore che le lega: l’idea che l’IA sia solo un mezzo, per quanto potente, ma che l’atto creativo resti saldamente appannaggio di colui che ha nel suo animo (umano) l’obiettivo concettuale.

Ottenere un risultato con l’IA si delinea, qui, come un vero atto creativo, che, però e ovviamente, non è detto che si trasformi in arte, ovvero in una manifestazione creativa in grado di dare emozione universale.

In termini più concreti: molti di noi, forse, potrebbero avere “nella testa” La notte stellata di Van Gogh (giusto per fare un esempio), ma la differenza tra la grandissima maggioranza di noi e il genio olandese è che non sapremmo neppure lontanamente “mettere a terra” questa intuizione.

Con l’IA, a forza di istruzioni che la macchina esegue, potremmo invece, avvicinarci al risultato di Vincent?”

La domanda che sorgeva spontanea, e a cui chiedo ai nostri amici un’ulteriore riflessione, è la seguente: Se così fosse, in che modo cambierebbe l’essenza stessa dell’artista?

Inserisco però un ulteriore elemento che deriva dall’aver letto la bella riflessione di Natalia Irza del 29 ottobre scorso su Controversie dal titolo “Il rating sociale tra digitale e moralità”.

Riporto testualmente un passaggio a mio avviso molto importante anche per il nostro ragionamento su processo creativo e IA. Scrive Irza:

“Per stabilire la verità su una persona, sono necessari strumenti umani. Lo stesso si può dire dell’uso dell’IA nell’arte: la pittura non è uguale alla composizione di colori, la musica non è uguale alla composizione di suoni, la poesia non è uguale alla composizione di parole. Senza la dimensione umana, che significa non solo l’operare algoritmi ma creare idee umane, l’arte cessa di essere arte.”

Aggiungo quindi una provocazione per i nostri amici chiamati a rispondere alla prima domanda, e cioè: dobbiamo quindi pensare che esisteranno in futuro due forme d’arte, una “analogica”, tradizionale, in cui l’essere umano si esprime attraverso strumenti controllati completamente dall’artista e una “nuova arte”, digitale, in cui l’autore si avvale di uno strumento che interviene nel processo creativo “aggiungendo” all’evoluzione concettuale dell’artista?

E quale sarà il livello di contaminazione fra queste due diverse situazioni?

Ecco le prime due risposte, scrive Diego Randazzo:

Quello che rende un artista tale è soprattutto il suo percorso. Un percorso interiore ed esteriore che lo porta a sviluppare una ricerca unica e indipendente. In assenza di tale percorso non vi può essere Arte, ma solo degli isolati appuntamenti con la tecnica.

Quindi, davanti alla possibilità di ricreare dei modelli digitali molto simili a capolavori storicizzati attraverso l’IA, non si può che riconoscere tale pratica come un tentativo, sicuramente curioso e sorprendente, ma molto lontano dalla definizione di Arte.

Non è un caso se utilizzo le parole tentativo e modello, che ne evidenziano l’approccio germinale, automatico e inconsapevole.

In altre parole, penso che la tensione verso la dimensione umana, a cui si riferisce Natalia Irza nell’articolo menzionato, sia necessaria e fondamentale. Del resto come possiamo capire in profondità un artista, senza conoscere qualche dettaglio, anche superficiale, della sua biografia? La Storia dell’Arte è punteggiata, da sempre, da questo binomio, indissolubile anche nel vischioso territorio dell’arte contemporanea: la pratica artistica come estensione e manifestazione della vita stessa degli artisti.

Pensiamo anche al potere del mercato odierno nel dare valore all’opera d’arte: oggi più che mai notiamo che sono le caratteristiche biografiche a fare da volano e non la qualità intrinseca dell’opera (vedi il successo della banana ‘Comedian’ di Cattelan).

Seguendo questo principio, dove la dimensione (e presenza) umana dell’artista sono sempre al centro, trovo assai difficile riconoscere valore nelle sperimentazioni con l’IA condotte dai non addetti ai lavori (non artisti?). Da considerare diversamente sono invece le incursioni degli artisti che utilizzano lo strumento dell’IA con consapevolezza e visione.

Infine di fronte alla possibile convivenza tra due tipologie di Arte (una totalmente analogica ed una totalmente mediata dallo strumento IA) nutro profondi dubbi; non ho mai creduto nella classificazione e scolastica separazione tra discipline, piuttosto credo nella ricerca della complementarità tra queste due modalità. Ad esempio, è molto stimolante l’uso dell’IA per creare ‘modelli e reference’, delle basi da cui partire e su cui innestare il gesto unico dell’autore. Tale gesto si può quindi esemplificare in una copia o rielaborazione analogica (manuale) dei modelli iniziali.

Facendo così, non solo ripercorriamo la storia dell’arte, seguendo il classico ed insuperato paradigma modello/rappresentazione, ma, contestualmente, attualizziamo il contesto: il modello da studiare e copiare non è più la realtà che ci circonda, ma una realtà mediata e spesso incontrollabile, formulata da un algoritmo.

Vorrei proseguire il discorso dando la parola ad Aleksander Veliscek, interessante artista sloveno, che attraverso i dettagli dei suoi affascinanti dipinti mette a punto proprio questa modalità, svelandoci le possibilità di un uso virtuoso ed intelligente dell’IA in pittura.

------------------------------

Ed ecco l’intervento di Aleksander Veliscek:

Penso che creare un’immagine con l’IA oggi può essere considerato un atto creativo, ma con una specificità: è una creatività mediata, e dove non necessariamente appartiene alla sensibilità di tutti gli artisti. Durante il workshop che ho curato quest’anno sul tema PITTURA e IMMAGINI I.A. a Dolomiti Contemporanee (ex stazione, Borca di Cadore), ho potuto constatare da parte di molti allievi-artisti un interessante dialogo tra chatGPT e gli autori.

Un esempio curioso era un artista che lavora in ambito astratto. Si è creato un confronto critico da entrambe le parti nella costruzione dell’immagine. Ne è risultato un pezzo indubbiamente riuscito. Spesso invece c’era un rigetto, in quanto le soluzioni proposte dalla I.A. erano banali e non riuscivano a centrare le sottili sfumature che l’artista cercava anche dopo lunghi tentativi.

È, così, evidente quanto l’essere umano giochi un ruolo essenziale nella progettazione e nell’interpretazione del risultato.

Quindi L’I.A., è sicuramente uno Strumento, sempre più potente e innovativo, ma non sostituisce l’immaginazione e il giudizio umano.

Invece come artista trovo più interessante capire l’aspetto ontologico. Le macchine intelligenti, pur essendo create dall’uomo, possono simulare comportamenti complessi che sembrano riflettere aspetti tipici dell’essere umano, come l’apprendimento, la creatività o persino l’autonomia. Tuttavia, queste simulazioni sono autentiche manifestazioni di “essere” o sono semplicemente imitazioni prive di sostanza?

Martin Heidegger, nel suo studio sull’essere, distingueva tra l’“essere autentico” e l’“essere per altri”. L’IA, in questo contesto, può essere vista come un “essere per altri”, progettata per servire scopi umani, ma incapace di una propria esperienza ontologica. Tuttavia, alcuni teorici suggeriscono che, con lo sviluppo di sistemi sempre più complessi, potremmo dover ripensare questa distinzione.

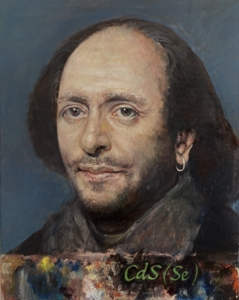

Un mio dipinto ad olio raffigurante William Shakespeare, dove l’effigie realistica del grande drammaturgo è stata creata con l’intelligenza artificiale combinando diverse fonti, partendo dalle incisioni, sculture e dipinti.

Un mio dipinto ad olio raffigurante William Shakespeare, dove l’effigie realistica del grande drammaturgo è stata creata con l’intelligenza artificiale combinando diverse fonti, partendo dalle incisioni, sculture e dipinti.

--------------------------------------

Queste due riflessioni sono certamente molto interessanti ma, tuttavia e inevitabilmente, non portano a risposte certe. Stiamo viaggiando, infatti, su un territorio privo di confini definiti, fluido e in rapido divenire.

Mi sembra si possa dire che ci sono due punti chiave nel ragionamento dei nostri due artisti: la centralità dell’uomo - con tutto il suo portato esistenziale - come attore primario e non sostituibile del processo artistico; e la contaminazione dei modi di fare arte, che per altro è cominciata ben prima dell’I.A..

Contaminazione che è un dato di fatto.

E quindi non è possibile una distinzione rigida (Diego usa la parola “scolastica”) tra arti “tradizionali” e arti in cui tecniche nuove e l’apporto potentissimo dell’I.A, irrompono nel processo creativo.

L’I.A. cambierà presto l’essenza di molti lavori; si pensi a cosa potrebbe diventare la giustizia se le sentenze dovessero passare dall’interpretazione dei fatti data da esseri umani a quelle, teoricamente neutrali, dell’IA (l’oggettività nell’interpretazione dell’agire umano non può esistere).

Forse tra pochi anni le domande che ci siamo posti in questa sede non avranno più senso, superate dalla prassi dell’utilizzo di nuove tecnologie in tutti i settori dell’agire umano, arte compresa.

Ma su questi punti aspettiamo anche il parere degli altri due amici del gruppo di questa discussione…

Internet non è una “nuvola” - Seconda parte

Nella prima parte di questo articolo, sulla scorta del recente volumetto di Giovanna Sissa Le emissioni segrete (Sissa G., Le emissioni segrete. L’impatto ambientale dell’universo digitale, Bologna, Il Mulino, 2024), abbiamo visto come il processo di produzione dei dispositivi elettronici e anche il funzionamento della rete siano fonti di consumi energetici ormai colossali e in via di costante incremento, a misura che procede la… “digitalizzazione della vita”. Ragionando in termini di emissioni di gas a effetto serra dovute a tali consumi, si parla, nel primo caso, di emissioni incorporate e nel secondo di emissioni operative. Delle prime fanno parte non solo quelle dovute al processo produttivo, ma anche quelle necessarie allo smantellamento e al riciclo dei prodotti, giunti a fine-vita. E di quest’ultimo aspetto ci occupiamo ora: dell’e-waste, ovvero della “spazzatura elettronica”.

E-WASTE, OVVERO: RITORNO ALLA TERRA

Non c’è prodotto, non c’è merce, che prima o dopo, in un modo o nell’altro, non torni alla terra sotto forma di rifiuto. E a questa legge, che ci hanno spiegato i grandi maestri del pensiero ecologico come lo statunitense Nicholas Georgescu-Roegen o qui in Italia Laura Conti e Giorgio Nebbia,[1] non fa eccezione il mondo digitale, con tutta la sua multiforme schiera di dispositivi personali, sottoposti peraltro a un ritmo sempre più rapido di obsolescenza-sostituzione (e non ci si faccia ingannare dalle rassicurazioni di aziende e istituzioni, come la Commissione europea, sull’impegno a superare le pratiche della obsolescenza programmata e a modificare il design dei propri prodotti in funzione del riciclo, riparazione ecc.! Nel caso migliore, si tratta di… pannicelli caldi).

Anche i processi di riciclo e trattamento comportano consumo di risorse e dunque emissioni (sono anch’esse da considerare “emissioni incorporate”). In questo caso a determinare le emissioni sono appunto procedimenti industriali molto complessi che devono estrarre da ogni dispositivo i materiali riutilizzabili.

Ebbene, quel che si scopre, in questo caso, è che dal punto di vista delle emissioni questa fase del ciclo di vita dei dispositivi elettronici sembra comportare un peso molto minore, ma questa – nota l’autrice – non è una buona notizia: significa molto semplicemente che gran parte di questa mole di materiali non vengono trattati adeguatamente. Anzi, diciamola meglio: non vengono trattati del tutto. Le ragioni – spiega Sissa – sono insieme tecniche ed economiche: i processi industriali di recupero dei materiali (anche di valore) contenuti in un pc o in uno smartphone sono talmente complessi (data la quantità minima di materiali da recuperare) da rendere in definitiva del tutto diseconomica l’operazione.

Le (poche) ricerche esistenti parlano di una percentuale non superiore al 20% di materiale riciclato; tutto il resto, molto semplicemente, viene… spedito in Africa o in un qualunque altro paese disperato, post (post?) coloniale o semplicemente intenzionato a garantirsi un po’ di rendita a costo di chiudere tutti e due gli occhi sugli effetti ecologici di questo “servizio”.[2]

È fuori dubbio che, in questo caso, il tipo di impatto ecologico è di carattere diverso: infiltrazione di sostanze tossiche nelle falde sottostanti le grandi discariche (in particolare piombo, cadmio, diossine…), avvelenamento di animali e verdure, dell’aria, intossicazione delle popolazioni che spesso finiscono per costruire intorno a questi gironi infernali hi-tech vere e proprie economie informali che consentono, in contesti sociali poverissimi, occasioni di sopravvivenza per vaste masse e perfino di arricchimento per piccoli strati di una umanità tutta egualmente avvelenata. Se si vuole avere un’idea di queste realtà, si può guardare alla colossale discarica di Agbogbloshie (Accra), in Ghana, dove migliaia di persone vivono e lavorano attorno a questo terribile... business.[3]

CONTROVERSIE ECO-DIGITALI

Giovanna Sissa dedica alcune pagine piuttosto accurate a un tema che, soprattutto in questa sede, appare di grande interesse: quello delle controversie che attraversano il mondo dei ricercatori e degli studiosi che hanno deciso si avventurarsi in questo campo. La valutazione/quantificazione dell’ammontare delle emissioni di gas a effetto serra determinate dalla complessiva attività del mondo digitale è, certamente, un’opera assai difficile e sdrucciolevole, in particolare per quanto riguarda le attività di produzione (e dunque le emissioni incorporate), data anche la lunghezza e la diffusione spaziale delle filiere industriali implicate, la scarsa chiarezza dei dati forniti dalle aziende sui consumi, il fatto che c’è in effetti un peso crescente delle energie rinnovabili nella produzione di energia elettrica spesso tuttavia difficile da stimare, per non parlare poi di tutta la selva di strategie, alcune del tutto truffaldine, che permettono a molte aziende delle ICT di considerarsi a “impatto zero” (non scendiamo qui nei dettagli, che il lettore potrà trovare nel libro).[4] Quel che però va rimarcato è che, a fronte di queste difficoltà oggettive, l’impegno della ricerca appare assai blando.

È interessante scoprire, per esempio, che solo tre sono le ricerche significative in questo campo nell’ultimo decennio: una nel 2015 e due nel 2018: due di queste sono peraltro realizzate da ricercatori di aziende delle ICT (Huawei 2015 e Ericcson 2018), e dunque potenzialmente viziate da conflitto d’interessi, e solo una di ambito accademico (2018). Non stupisce, dunque, che, quando si cerca di determinare la misura di queste emissioni ci si trovi di fronte a un notevole grado di incertezza.

E ora la domanda delle cento pistole: non sarà che questa incertezza deriva, oltre che dalla complessità oggettiva della materia che è fuor di dubbio, dalla precisa scelta, per esempio delle istituzioni universitarie, di non impegnarsi (i.e. di non investire risorse) in questa direzione? E che si preferisce lasciare questo ambito quale terra (volutamente) incognita, così da non disturbare troppo il “Manovratore Digitale”? È la stessa autrice a suggerirlo, quando invita a non «pensare che siamo in presenza di fenomeni inconoscibili: le quantificazioni possono essere migliorate, rese più attuali, più precise e più trasparenti. Dipende solo dalla volontà di farlo e dalle risorse che si dedicano a questo».[5]

-------------

Questo mondo “digitalizzato” che stiamo edificando attorno a noi (e sempre più dentro di noi), insomma, non è per niente “immateriale”, come pure un’ampia letteratura sociologica e filosofica ha teso e tende a farci credere e un irriflesso uso linguistico continua a suggerirci;[6] esso è parte non secondaria di quella colossale “tecnosfera” che da sempre gli uomini hanno bisogno di costruire attorno a sé ma che dalla Rivoluzione industriale in poi, e in particolare a partire dal XX secolo, ha assunto una dimensione tale da influenzare la stessa vita sulla terra e da costituire ormai un pericolo per la sopravvivenza dell’uomo.

Le apparentemente eteree tecnologie di rete, che secondo una filosofia corriva sarebbero ormai consustanziali alla nostra stessa vita, per così dire disciolte in noi, nella nostra carne e nel nostro spirito (mi riferisco all’immagine dell’onlife, proposta da Luciano Floridi), sono in realtà parte non secondaria di questa materialissima e inquinantissima (e sempre più pesante) tecnosfera.[7] Come le ferrovie o le autostrade.

Quando "accendiamo" internet e facciamo qualcosa in rete, sempre più spesso ormai, stiamo inquinando, anche se non sentiamo motori scoppiettanti, o non vediamo nuvole di fumo uscire da qualche parte.

E tanto meno stiamo diventando green e sostenibili, come pure ci fanno credere.

Siamo ancora parte del problema e non della soluzione.

(2 / fine)

NOTE

[1] Scriveva Nebbia, per esempio, con la consueta chiarezza, che «ogni “bene materiale” non scompare dopo l’uso. Ogni bene materiale – dal pane alla benzina, dal marmo alla plastica – ha una sua “storia naturale” che comincia nella natura, passa attraverso i processi di produzione e di consumo e riporta i materiali, modificati, in forma gassosa, liquida o solida, di nuovo nell’aria, sul suolo, nei fiumi e mari. Peraltro, la capacità ricettiva di questi corpi naturali sta diminuendo, a mano a mano che aumenta la quantità di scorie che vi vengono immesse e che i “progressi tecnici” rendono tali scorie sempre più estranee ai corpi riceventi stessi, e da essi difficilmente assimilabili» (Giorgio Nebbia, Bisogni e risorse: alla ricerca di un equilibrio, in NOVA. L’enciclopedia UTET. Scenari del XXI secolo, Torino, Utet, 2005, p. 36).

[2] È quel che ha fatto per molti anni la Cina, come parte del proprio percorso di integrazione nel mercato globale, fino a quando, sia in ragione della crescita del proprio mercato interno e dei propri consumi sia per la rilevanza degli effetti ambientali e delle proteste collegate, ha sostanzialmente bloccato (con una serie di provvedimenti tra 2018 e 2021) l’importazione di «rifiuti stranieri», gettando letteralmente nel panico le società industriali occidentali. Guardate con quale candore si esprimeva, all’epoca, questo articolo del “Sole 24 Ore”: Jacopo Giliberto, La Cina blocca l’import di rifiuti, caos riciclo in Europa, “Il Sole 24 Ore”, 13 gennaio 2018, https://www.ilsole24ore.com/art/la-cina-blocca-l-import-rifiuti-caos-riciclo-europa-AELQpUhD?refresh_ce=1

In questo specifico ambito – sia detto per inciso – si può vedere in forma concentrata il generale comportamento economico del grande paese asiatico che, dopo aver accettato di subordinarsi per un certo periodo alle “regole” della globalizzazione neoliberale a guida Usa (ai fini del proprio sviluppo nazionale), ha ripreso le redini della propria sovranità. Ragione per cui ora il cosiddetto Occidente gli ha dichiarato guerra (per ora, per fortuna, solo sul piano commerciale).

[3] Per avere una idea della realtà della periferia-discarica di Agbogbloshie (Accra, Ghana), si possono vedere alcuni documentari presenti in rete, per esempio quello prodotto da “InsideOver”: Agbogbloshie, le vittime del nostro benessere, https://www.youtube.com/watch?v=Ew1Jv6KoAJU

[4] Cfr. Giovanna Sissa, Le emissioni segrete, cit., p. 105 e ss.

[5] Ivi, p. 113.

[6] Mi sono soffermato su questo “immaterialismo” dell’ideologia contemporanea in: Toni Muzzioli, Il corpo della Rete. Sulla illusoria “immaterialità” della società digitale, “Ideeinformazione”, 10 settembre 2023, https://www.ideeinformazione.org/2023/09/10/il-corpo-della-rete/

[7] In un articolo pubblicato su “Nature”, un gruppo di ricercatori del Weizman Institute of Science (Israele) ha calcolato che il 2020 è l’anno in cui la massa dei manufatti umani («massa antropogenica») ha superato, in termini di peso, quella della biomassa, cioè dell’insieme degli esseri viventi del nostro pianeta. Ovvero: 110 miliardi di tonnellate contro cento miliardi (cfr. Sofia Belardinelli, Il pianeta delle cose, “Il Bo live. Il giornale dell’Università di Padova”, 28 dicembre 2020, https://ilbolive.unipd.it/it/news/pianeta-cose ).

Internet non è una “nuvola” - Prima parte

Qualsiasi cosa si creda dell’universo ipertecnologico che l’umanità sta costruendo in questi anni, che si sia d’accordo coi tecno-ottimisti che vi vedono solo una sequenza sempre più accelerata di miglioramenti verso l’ibridazione felice uomo-macchina o con chi, a vario titolo e con ottime ragioni, ne denuncia le numerose insidie, certo è un dato: il mondo digitale non è e non sarà senza effetti sul piano dell’inquinamento e in generale dell’impatto ambientale.

È, questa, una circostanza che è stata lungamente oscurata dalla cortina fumogena della retorica del “progresso tecnologico” e continua ad essere un vero e proprio «impensato», si direbbe in Francia, a tre decenni ormai da quella rivoluzione tecnologica che ci fece entrare nel mondo dell’informatica e della Rete. Anzi, quelle allora “nuove” tecnologie (chi è un po’ in età tende ancora per pigrizia a trascinarsela, ma è forse giunto il momento di abolire l’espressione “nuove tecnologie”!) apparvero da subito, e in parte continuano ad essere percepite, come tecnologie “soft”, leggere, poco invasive sul piano dell’impatto ambientale. Non si rifletteva – e non si riflette ancora abbastanza – sul fatto che esse sono pur sempre prodotto di filiere industriali non meno inquinanti di quelle “tradizionali” (anzi, per certi aspetti, e per i materiali coinvolti, anche più inquinanti), che per funzionare l’insieme degli apparati necessita di energia, che va pur prodotta, e che infine diventano scarto e dunque vanno a inquinare la terra, le acque, l’aria. Come tutti i manufatti, del resto.

Le cose stanno un po’ cambiando negli ultimi anni, per fortuna: nel quadro della molto accresciuta sensibilità ecologica globale che ha posto attenzione sull’“impronta ecologica” di tante nostre attività quotidiane, anche l’insieme delle attività che compiamo online (una quantità sempre crescente “o per amore o per forza”) ha cominciato ad essere considerata sotto il riguardo del suo impatto ambientale.

E così, anche se l’ideologia dominante tende, comunque, a presentare quello digitale come un progresso senza controindicazioni, apportatore nient’altro che di benefici, un numero crescente di voci si sta sollevando a indicare appunto quello che potremmo chiamare il lato oscuro (non l’unico, peraltro) della società digitale. Libri, ricerche, articoli e servizi giornalistici e televisivi si moltiplicano e richiamano la nostra attenzione sul carattere materiale, pesante, inquinante del mondo digitale.

Di recente, per esempio, si è appreso che in Irlanda il consumo di energia elettrica dei data center ha ormai superato quello necessario per l’illuminazione dell’intero paese,[1] mentre il “Washington Post” ci informa sull’enorme bisogno di energia che sta mettendo a dura prova le reti energetiche statunitensi, anche, da ultimo, per le necessità dell’Intelligenza Artificiale.

Ora, il recente volume di Giovanna Sissa, Le emissioni segrete. L’impatto ambientale dell’universo digitale (Bologna, Il Mulino, 2024) è un’ottima porta d’accesso, chiara e riccamente documentata, a questo enorme problema della contemporaneità. La scelta dell’autrice, docente presso la scuola di dottorato STIET dell’Università degli studi di Genova, è di concentrarsi sull’impatto ambientale del mondo digitale in particolare in termini di emissioni carboniche, da cui evidentemente il titolo. Sì, perché, mentre non sfugge a nessuno che un’acciaieria abbia un certo impatto ambientale in termini di emissioni, appare quasi incredibile che un impatto altrettanto pesante lo abbia anche il digitale: ma come, consultare un sito, ordinare una pizza con l’app, mandare un messaggino ecc. ecc. sono operazioni… inquinanti? Sembra impossibile, ma è così. Naturalmente per comprenderlo – ed è merito dell’autrice guidare il lettore in questo percorso di scoperta – è necessario, metaforicamente, sollevare gli occhi dal proprio schermo (o sollevare la testa dal proprio… smartphone, ciò che in questo momento sembra assai arduo alla nostra umanità tecno-ipnotizzata!) e guardare, o pensare, alle spesso lunghissime filiere industriali che sono alla base della produzione dei dispositivi con i quali le nostre attività digitali possono esistere.

PROCESSI DI PRODUZIONE (EMISSIONI INCORPORATE)

Ed è proprio considerando queste filiere che ci si rende conto di come la produzione dei dispositivi che tutti usiamo per fruire della rete e dei beni e servizi digitali comporti naturalmente un notevole dispendio di energia e dunque di emissioni. Un primo aspetto dell’impatto ecologico del digitale, infatti, consiste in quelle che vengono definite embodied emissions (o emissioni incorporate), quelle cioè dovute al processo di produzione, ma anche di (eventuale) scomposizione e riciclo dei dispositivi (da distinguere dalle operational emissions, ovvero le emissioni che avvengono nella fase di utilizzo, di cui parleremo nel prossimo paragrafo).[2] Il processo di produzione dei dispositivi digitali comporta, innanzitutto, una straordinaria mobilitazione di materia: minerali un tempo usati solo in modo marginale o per nulla sono oggi essenziali per il funzionamento dei nostri feticci tecnologici (per fare solo qualche esempio: il tungsteno che permette ai nostri smartphone di… vibrare; il gallio, contenuto nella bauxite, che permette di realizzare la retroilluminazione; il litio per le batterie e così via). Molti di questi metalli sono noti come terre rare, e sono definiti così non perché rari (non tutti lo sono), ma perché presenti in modo discontinuo e non concentrato, e dunque necessariamente oggetto di complessi processi industriali di estrazione, a loro volta implicanti notevoli emissioni. La qualità di questi materiali, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi chip miniaturizzati, dev’essere poi ultra-pura – segnala l’autrice, molto attenta a tale aspetto – e questo comporta processi industriali di raffinazione estremamente specializzati e costosi e, essi pure, assai inquinanti.

L’ammontare delle emissioni determinate dal processo di produzione dei dispositivi è poi reso più cospicuo dal fatto che quella informatica è una industria strutturalmente globale, costruita lungo filiere ramificate e lunghissime e che attraversano i continenti, per cui tutte le materie prime e i semilavorati, e infine i prodotti di questa industria debbono essere spostati per il mondo, con relativo dispendio energetico.

Si può, insomma, sintetizzare così, con le parole dell’autrice: «L’impatto di un dispositivo digitale sull’ambiente, cominciato dal momento in cui sono state estratte le materie prime, si accresce processo dopo processo, continente per continente, laboratorio per laboratorio, fabbrica per fabbrica. Se l’estrazione delle materie prime comporta un forte utilizzo di energia primaria, non è certo da meno la fabbricazione dei componenti» (Cit. p. 32).

È qui opportuno osservare una cosa. Si potrebbe pensare che il processo di continua miniaturizzazione che interessa il mondo dell’informatica, quasi una sua “legge”, favorisca un più basso impatto: è ovvio che potenza sempre maggiore espressa da supporti sempre più ridotti (microchip sempre più piccoli, devices sempre più piccoli, ma sempre più efficienti) comportano minore prelievo di materia. Ciò è vero per il singolo dispositivo, ma un po’ meno se si ragiona sul piano “aggregato”, come dicono gli economisti: è vero che i dispositivi consumano di meno e richiedono meno materia, ma poiché si stanno moltiplicando all’inverosimile, nel complesso le esigenze di estrazione di materia crescono esponenzialmente. Basti pensare che – per dare solo pochi dati – dal 2007 al 2022 sono stati venduti 15.224.000.000 di smartphone, oltre a 5 miliardi di pc, tecnologia ormai “recessiva” e comunque più matura; se poi andiamo a vedere le vendite annuali di smartphone, scopriamo che dal 2014 il numero oscilla tra 1,2 e 1,5 miliardi, mentre per i pc oscilla tra i 250 e i 350 milioni.[3] Va poi tenuto conto che gli smartphone, i pc, o i tablet rappresentano solo una frazione dell’insieme di dispositivi connessi che popolano (e sempre più popoleranno) le nostre società e che vanno sotto il nome di Internet delle cose (IoT: Internet of Things): tale immensa mole di dispositivi connessi ammontava, nel 2021, a circa 11 miliardi di oggetti, che è stimato diventeranno 30 miliardi nel 2030 (Cit. p. 28).

Se a tutto ciò si aggiunge il ritmo sempre più vorticoso di sostituzione dei dispositivi cui siamo indotti dai meccanismi della obsolescenza programmata insieme alla pressione della pubblicità (e al netto dell’acqua fresca retorica degli ultimi anni sull’uso responsabile, il consumo critico ecc.), si capisce che siamo di fronte a un bel problema: «se da un lato (…) il materiale per il singolo componente tende al limite di zero – e ciò porterebbe a dedurre una disponibilità illimitata di risorse –, dall’altro il suo sfruttamento tende all’infinito» (Cit. p. 27-29).

EMISSIONI OPERATIVE

Alle emissioni che sono necessarie per il processo di produzione dei dispositivi, e che stanno per così dire “a monte” dell’universo digitale, le emissioni incorporate, si aggiungono poi quelle prodotte dall’uso della rete stessa, dal funzionamento di tutte le sue applicazioni, dal dialogare oggi sempre più fitto tra i dispositivi (oggi – non lo dimentichiamo – una quota crescente della complessiva attività della rete è tra macchine e non dipende da qualcuno che armeggia su una tastiera da qualche parte): sono, queste, le emissioni operative. Si tratta – come si vedeva in apertura – dell’aspetto che sta avendo la maggiore copertura giornalistica, forse anche perché il fenomeno dell’aumento dei consumi energetici (dovuto tra l’altro ai grandi data-center) si impone di per sé all’attenzione di decisori politici e comunità.

Quando si fa una comune ricerca in rete, o ci si serve di qualche servizio online, o si guarda un video ecc., non c’è infatti solo il proprio consumo casalingo, ben noto a tutti in quanto parte del consumo elettrico che poi uno si ritrova in bolletta (un consumo peraltro, in questo caso, quasi sempre abbastanza basso, rispetto agli altri elettrodomestici…), ma c’è un consumo elettrico dovuto a tutte le interazioni cui quella ricerca, quel servizio richiesto dal proprio dispositivo danno luogo. E in questo caso sono fenomeni che avvengono lontano da noi e che noi non registriamo in alcun modo, spesso neppure immaginiamo. E sono fenomeni che stanno conoscendo una crescita spaventosa, secondo il ritmo di crescita della digitalizzazione di sempre nuove attività e dominî della vita sociale. Anche in questo caso, un solo dato che parla da solo: sembra che oggi si producano quotidianamente 5 exabyte di dati (1 exabyte = 1 miliardo di miliardi di byte), che equivale alla massa complessiva di dati prodotti dalla nascita dell’informatica al 2003 (sì, proprio così!).[4]

Ebbene, per elaborare e gestire tutta questa impressionante mole di dati serve energia, e per produrre energia si producono emissioni.

Particolare peso hanno in questo fenomeno i data center, questi snodi fondamentali dell’attuale architettura della rete su cui oggi – lo vedevamo sopra – si sta appuntando una certa attenzione della stampa. Strumento fondamentale del cloud computing, la modalità oggi prevalente di funzionamento ed erogazione dei servizi e contenuti digitali,[5] i data center sono concentrazioni di server che devono stare accesi costantemente, e che garantiscono, da remoto, il funzionamento delle attività che ogni utente finale svolge online: le dimensioni possono andare dai piccoli data center poco più grandi di un appartamento a quelli giganteschi, che possono giungere alle dimensioni di una grande fabbrica. Qui la “popolazione” di computer accesi H24 sviluppa un notevole riscaldamento che dev’essere contenuto, mediante impianti di raffreddamento, attraverso l’acqua o altri strumenti.

E tutto ciò che abbiamo detto, inesorabilmente, costa dispendio energetico crescente, che potrebbe raggiungere, secondo alcune stime, il 14% del consumo elettrico complessivo nel 2030.[6]

Mica male, per una tecnologia leggera.

(1 / continua in una prossima

uscita di Controversie)

NOTE

[1] Il dato, riportato dall’ufficio statistico nazionale, si riferisce al 2023, quando è stato rilevato che il consumo di energia elettrica dovuto ai data center (molto numerosi in Irlanda, grazie alle ben note politiche fiscali di favore) è stato pari al 21% di tutto il consumo di elettricità misurato, mentre quello necessario per l’illuminazione delle abitazioni è stato pari al 18% (cfr. Biagio Simonetta, Irlanda, i data center usano più elettricità di tutte le abitazioni, “Il Sole 24 Ore”, 25 luglio 2024, p. 5).

[2] Le emissioni incorporate sono anche definibili come «la somma dei processi estrattivi, costruttivi e di smaltimento a fine vita» dei nostri dispositivi elettronici (Ivi, p. 86). Sono dunque da considerarsi tali anche le emissioni necessarie per i processi di smaltimento/riciclo, che sono essi pure processi industriali anche molto complessi.

[3] I dati sono tratti da Juan Carlos De Martin, Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica, Torino, Add, 2023, p. 63-66 e da Giovanna Sissa, Le emissioni segrete, cit., p. 27 e ss.

[4] Il dato si trova in Guillaume Pitron, Inferno digitale. Perché Internet, smartphone social network stanno distruggendo il nostro pianeta, Roma, Luiss University Press, 2022, p. 71.

[5] Ed è curioso notare come, anche grazie all’uso di espressioni come queste (cloud, “nuvola”), si suggerisca sempre per il mondo della rete una immagine di leggerezza.

[6] Cfr. Kate Crawford, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA, Bologna, Il Mulino, 2021.

BIBLIOGRAFIA

Evan Halper e Caroline O’Donovan, AI is exhausting the power grid. Tech firms are seeking a miracle solution, “Washington Post”, June 21, 2024, tr.it.: Le aziende tecnologiche assetate di energia, “Internazionale”, n. 1569, 28 giugno 2024, p. 32-33

Giovanna Sissa, Le emissioni segrete. L’impatto ambientale dell’universo digitale, Bologna, Il Mulino, 2024

Tecnologia e controllo - Una ricerca sul lavoro da remoto

Da quando il lavoro da remoto si è affacciato con prepotenza nelle vite di molti lavoratori sono sorte molte domande sul ruolo della tecnologia, non solo nello svolgimento delle diverse mansioni, ma soprattutto nell’evoluzione dei meccanismi di controllo a disposizione dei datori di lavoro.

L’esperienza del lavoro da remoto emergenziale è avvenuta infatti in un momento storico già fortemente caratterizzato dalla pervasività delle tecnologie informatiche in molti ambiti della nostra vita quotidiana (servizi, media, sanità, istruzione…). E se è vero che il tema del controllo non è nuovo (ha da sempre avuto un ruolo rilevante nella sociologia del lavoro e delle organizzazioni), è anche vero che siamo in un periodo in cui il controllo esercitato sui lavoratori e in generale sui cittadini è in aumento e sempre più visibile.

Pertanto, ci siamo domandate se l’accelerazione tecnologica che ha accompagnato la transizione al lavoro da remoto durante il periodo pandemico possa aver rappresentato un’ulteriore occasione per estendere forme pervasive ed estrattive[1] di controllo sui lavoratori, nel suo lavoro sul capitalismo della sorveglianza.

Tuttavia, la direzione della relazione fra tecnologia e controllo non è predeterminata[2]: l’impatto che l’introduzione della tecnologia ha sull’organizzazione del lavoro non è univoco ma situato all’interno dei contesti culturali, organizzativi e istituzionali in cui le tecnologie vengono impiegate e, vi è una profonda ambiguità insita nelle tecnologie informatiche[3]: «l’informatica propone di continuo nuove possibilità per l’asservimento della persona, non meno che opzioni per affrancarla» e gli esiti che l’introduzione di una certa tecnologia può generare in termini di qualità e organizzazione del lavoro «e ancora una questione di scelta».

Se da un lato la tecnologia può «liberare» il lavoratore da alcuni vincoli spazio-temporali, aumentare l’autonomia e ridurre il coinvolgimento in operazioni rischiose, dall’altro lato molte delle tecnologie utilizzate si fanno più pervasive e pongono le basi per un aumento del controllo da parte del management.

Non è, infatti, la tecnologia in sé a determinare un incremento del controllo, ma è, semmai, il modello economico sottostante che definisce obiettivi volti a estrarre valore dall’esperienza personale quotidiana, anche attraverso un monitoraggio serrato dei comportamenti dei lavoratori[4].

Di fronte a questi interrogativi abbiamo quindi cercato di indagare questo tema nell’ambito di una ricerca[5] avviata proprio durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.

Per tentare di valutare come il lavoro da remoto nella sua forma emergenziale possa aver influito sulle modalità di controllo siamo partite dalla letteratura organizzativista classica[6] che individua tre forme di controllo: a) la supervisione diretta e il controllo gerarchico; b) il controllo degli output secondo un approccio al lavoro per obiettivi; c) il controllo sugli input, attraverso l’interiorizzazione delle norme e dei valori dell’organizzazione da parte dei lavoratori.

Queste tre forme di controllo, applicate alla situazione dello smart working emergenziale - in tempi rapidi, spesso senza pianificazione né concertazione - hanno mostrato diverse possibilità di remotizzazione, ed un diverso rapporto con la diffusione delle tecnologie digitali.

Il nostro lavoro, quindi, ha avuto l’obiettivo di ricostruire, a partire dall’esperienza di lavoratori e lavoratrici, i sistemi messi in atto dalle organizzazioni per coordinare le attività svolte a distanza, come è cambiato il controllo esercitato sul lavoro da remoto e che ruolo hanno giocato le tecnologie digitali.

I risultati[7] sono stati almeno in parte diversi da quanto ci saremmo aspettate.

Innanzitutto, la maggior parte dei lavoratori dichiarava di non aver percepito differenze nel controllo lavorando da remoto piuttosto che in presenza: quasi l’80% degli intervistati riteneva infatti che il controllo fosse “rimasto uguale”. Emergevano tuttavia alcune differenze fra i rispondenti. Erano soprattutto le persone che svolgevano mansioni esecutive nel lavoro di ufficio che dichiaravano un aumento nella percezione del controllo, mentre coloro che svolgevano professioni intellettuali o professioni nel commercio e nei servizi alla persona dichiaravano con più frequenza una diminuzione del livello di controllo percepito.

Questi dati ci hanno suggerito di guardare con più attenzione agli effetti che il lavoro da remoto può avere sulle diverse attività che possono essere svolte a distanza, e agli strumenti che le organizzazioni hanno a disposizione e di fatto applicano.

Iniziamo a vedere quali sistemi di controllo sono emersi dalla nostra rilevazione.

Il timore per il controllo tramite strumenti digitali rimanda spesso all’utilizzo di software esplicitamente dedicati al monitoraggio dei lavoratori, che consentono al responsabile di osservare le attività svolte con il personal computer, di registrare la cronologia, a volte persino i movimenti del mouse. La nostra rilevazione mostra tuttavia che questi strumenti vengono utilizzati in modo molto limitato: appena il 7% del campione dichiara di avere in uso programmi di questo tipo.

I sistemi di controllo più diffusi sono invece i programmi che servono a registrare le presenze, utilizzati in sostituzione della timbratura del cartellino. Un’alternativa all’utilizzo della timbratura online è la consegna di report quotidiani o settimanali che rendano conto del lavoro svolto, e che coinvolge quasi un terzo dei rispondenti.

I meccanismi formali per il controllo dei tempi, dei modi o dei risultati del lavoro non esauriscono però la questione dei processi organizzativi dedicati alla supervisione dell’operato del personale.

Nel corso della ricerca è emerso, ad esempio, l’utilizzo frequente di programmi che consentono di visualizzare lo “stato” di una persona, che può essere ad esempio “presente”, “assente”, “occupata” o “non attiva”. Si tratta di software finalizzati prevalentemente all’interazione in tempo reale, come Skype, Meet o Teams, che offrono contestualmente quello che si rivela come un ulteriore meccanismo di controllo. Il controllo in questo caso non avviene necessariamente da parte del responsabile, capo o supervisore, ma può anche assumere una direzione “orizzontale”, ed avvenire quindi tra pari, tra colleghi. Lo stesso avviene quando si utilizzano programmi per la condivisione online di documenti, come Google Drive, Dropbox o, per le scuole, Classroom, usati da oltre la metà del campione. Anche in questo caso si tratta di tecnologie indispensabili per replicare da remoto le diverse forme di collaborazione che avvenivano in presenza. Allo stesso tempo si tratta di una sorta di vetrina che consente a tutti coloro che accedono al documento di tenere traccia di quanto viene fatto dai vari membri con cui interagiscono. In questo senso, anche questi strumenti digitali di collaborazione diventano meccanismi impliciti di controllo, di tipo verticale oppure orizzontale.

Questi ultimi esempi sono indicatori del fatto che il senso e il ruolo delle tecnologie non sono intrinseci agli strumenti, ma si costituiscono con il loro utilizzo. Un programma progettato per le comunicazioni dirette può trasformarsi in uno strumento per il controllo da parte di un responsabile o, più spesso, per il controllo reciproco tra i lavoratori, spesso senza essere percepito come tale da chi ne fa uso.

I sistemi di controllo che abbiamo descritto sono utilizzati in modo diverso da diverse categorie di lavoratori. Possiamo quindi aspettarci che l’intensificarsi del controllo tramite tecnologie abbia conseguenze diverse per diverse categorie di lavoratori.

Per le professioni esecutive, le tecnologie tendono a replicare le forme di controllo attive nel lavoro in presenza (registrazione delle presenze, relazioni sulle attività svolte, controllo della quantità di lavoro completato a fine giornata/settimana/mese). In alcuni casi, l’utilizzo di software per il monitoraggio puntuale del lavoratore può aumentare il senso di supervisione diretta e con esso lo stress (ma abbiamo visto che si tratta di pratiche relativamente poco diffuse).

Nella nostra ricerca è emersa con frequenza l’idea che il controllo (diretto) non sia necessario perché il supervisore “si fida” del lavoratore.

In questo riferimento alla fiducia è compresa, a nostro avviso, oltre ad un riferimento alle relazioni personali, la tranquillità che proviene dalla certezza che il lavoratore operi secondo le norme standardizzate che ha appreso sul luogo di lavoro. La questione che si pone per immaginare il futuro del lavoro da remoto è allora relativa ai sistemi di riproduzione di questi meccanismi di formazione e trasmissione di norme (e valori) aziendali. I processi di reclutamento nelle aziende che ormai utilizzano in modo ordinario il lavoro da remoto hanno messo in luce la necessità di prevedere periodi più intensi di lavoro in presenza nelle fasi di inserimento, proprio perché alcune modalità di acquisizione di informazioni non sempre formalizzabili sono difficilmente replicabili da remoto.

Per le professioni intellettuali, invece, che prevedono interazione e lavoro di gruppo, le tecnologie digitali possono far emergere il controllo orizzontale tra colleghi, rendendo qualsiasi attività visibile per tutto il team. A questo si aggiunge il fatto che, come sottolineano ormai molte ricerche, la crescente autonomia nella gestione dei tempi produce nei fatti un aumento delle ore di lavoro, oltre ad una maggiore “porosità” tra i tempi di vita, con il lavoro che tende ad invadere momenti tradizionalmente dedicati ad altre attività. La combinazione di queste dinamiche può portare a nuove forme di “autosfruttamento” da parte dei lavoratori, per via di quello che è stato definito il “paradosso della flessibilità”: anziché fornire maggiore libertà e autonomia, la flessibilità produce nei fatti una tendenza ad autoimporsi ritmi e tempi di lavoro crescenti.

Per un approfondimento, si veda Goglio V., Pacetti, V., Tecnologia e controllo nel lavoro da remoto, in “Meridiana: rivista di storia e scienze sociali”, n.104, 2, 2022, 47-73.

NOTE

[1] Per utilizzare i termini identificati da Zuboff, Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power (First edition). PublicAffairs.

[2] Si veda il contributo di Gasparini https://www.controversie.blog/le-tecnologie-non-sono-neutrali-la-lezione-dimenticata-del-determinismo-tecnologico/

[3] Gallino, L. (2007). Tecnologia e democrazia: Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici. Einaudi.

[4] Cfr Zuboff, cit. nota 1