Decomputing come atto di resistenza - Prima parte

Questo intervento - che Controversie pubblica in due parti, questa e la prossima settimana - è intitolato "Decomputing as Resistance". In esso, sosterrò che l'IA contemporanea rivela alcune falle nell’apparente connessione senza “cuciture visibili” (seamless) di tutte le tecnologie digitali del nostro sistema attuale, con evidenze che non possono essere ignorate. Proporrò che l'IA sia di per sé un problema tecnico; un balbettante passo falso dell'ordine neoliberista che ne suggerisce l’intrinseco disordine.

Quello che proporrò come contromisura è il decomputing; un approccio che prende di mira direttamente l'intelligenza artificiale, ma riguarda e intende scollegare qualcosa di più del solo digitale. Il decomputing è un modo per riconfigurare le nostre relazioni sociali ed economiche più ampie.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE È CONSIDERATA DANNOSA

Quando parlo di IA mi riferisco alle tecnologie specifiche che legittimano così tanti danni sociali e ambientali in questo momento. In particolare parlo delle reti neurali e dei modelli trasformativi1 .

È affascinante osservare l'ascesa di questi meccanismi dell'intelligenza artificiale, perché – in realtà – è una finzione. L'IA predittiva è inaffidabile quanto l'IA generativa; sono entrambe gigantesche operazioni di corrispondenza dei modelli il cui unico appiglio sulla realtà è la correlazione. È come un QAnon informatico.

Il fatto che questi modelli siano anche del tutto opachi rende impossibile svelare il processo che ha portato a un particolare output. In pratica, i modelli di ragionamento non possono davvero dirti come sono arrivati a una risposta. Eppure, l'intelligenza artificiale viene presentata come una soluzione tecnologica generalizzabile ai problemi più spinosi della società e un agente così intelligente che sarà sicuramente in grado di sostituirci.

Sebbene l'intelligenza artificiale non sia veramente in grado di sostituire nessuno, funziona come motore di precarizzazione ed emarginazione, come nel caso dei tagli algoritmici al welfare2; è un apparato che estrae grossolanamente quanta più conoscenza umana codificata possibile al fine di fornire un sostituto scadente per funzioni sociali chiave come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, concentrando ulteriormente ricchezza e potere.

VIOLENZA INFRASTRUTTURALE

Questa violenza strutturale è ora integrata da quantità altrettanto eclatanti di violenza ambientale.

Come ora ci rendiamo conto, i presunti vantaggi di avere un chatbot intelligente in tasca hanno un prezzo incredibilmente alto in termini di consumo di energia e di acqua; e la catena di approvvigionamento per la produzione delle GPU dipende dall'estrattivismo coloniale e dai minerali alla base di numerosi conflitti armati.

Certamente, la domanda di energia per l'IA non è il leviatano che ci fa precipitare in un cambiamento climatico irreversibile, l'industria dei combustibili fossili e l'agricoltura industriale non hanno bisogno di alcun aiuto su questo fronte.

Tuttavia, l'indiscussa inevitabilità dell'IA come unico futuro per lo sviluppo economico e come chiave del potere geopolitico legittima le aziende tecnologiche ad abbandonare la loro pretesa performativa di sostenibilità, e consumare energia senza controllo.

Questo significa che, quando le infrastrutture nazionali, che già barcollano sotto il peso delle politiche private di profittabilità, saranno portate al collasso dalle ulteriori richieste dei data center, l'IA avrà la priorità sui bisogni umani.

SCALABILITÀ

Voglio concentrarmi per un attimo sulla scalabilità come concetto che lega insieme l'apparato tecnico dell'IA con il contesto sociale.

Il modello connessionista dell'IA, che sta alla base di tutto l’impianto di sviluppo, esiste da decenni ma è stato quasi ignorato fino al 2012, perché erano necessari troppi dati e troppa potenza di calcolo per elaborare risposte plausibili. La convergenza di social media, set di dati in crowdsourcing e GPU ha cambiato la prospettiva.

Da allora, l'industria dell'intelligenza artificiale ha generato un mini-universo di metriche auto-rinforzanti - e dal sapore eugenetico - che pretendono di misurare i progressi senza affrontare le cose che devono davvero cambiare.

Il fattore di base del successo di queste metriche è la scalabilità dei set di dati e della potenza di calcolo. Se misuriamo il calcolo in termini di operazioni in virgola mobile o FLOP, passiamo dai 1017 FLOP del primo AlexNet ai 1025 FLOP dei modelli più recenti.

Per mettere questo dato in prospettiva, questo livello di scalabilità supera qualsiasi altra rivoluzione tecnologica, dall'adozione dei telefoni cellulari al sequenziamento del genoma.

La logica generale di tutte le metriche del settore è esattamente la stessa del PIL: l'unica cosa che conta è la crescita, la crescita, la crescita, indipendentemente dai danni collaterali generati lungo il percorso.

La scalabilità illimitata è una visione di crescita infinita basata su modelli di cooptazione (nel testo originale: enclosure, creazione di nuovi mercati, trasformando cose che prima non erano economiche in nuovi beni mercificabili, NdT) mai realizzati prima e sull’ipotesi di forme di conoscenza che andranno oltre la comprensione umana.

È la scalabilità che attrae i flussi di capitale di rischio a breve termine, ed è la scalabilità alla base delle affermazioni sulla superintelligenza emergente.

Agli occhi dei sostenitori dell'IA non ci sono, quindi, limiti sociali, ambientali o planetari.

Di fatto, essi sostengono la necessità di andare oltre e più velocemente perché solo l'intelligenza artificiale può salvarci dalla crisi climatica e curare tutte le malattie umane.

MOBILITAZIONE TOTALE

Possiamo ritenere a buon diritto che la convergenza intorno all'infrastruttura dell'IA possa essere intesa come una forma di "mobilitazione totale", un termine coniato negli anni '30 dallo scrittore ultranazionalista Ernst Jünger, per caratterizzare la canalizzazione di tutte le risorse materiali ed energetiche di una nazione in un nuovo ordine tecnologico.

Per Jünger siamo entrati in una nuova era, che richiede «la conversione della vita stessa in energia» poiché le nazioni sono «spinte inesorabilmente a impadronirsi della materia, del movimento e della forza attraverso il formalismo della tecnoscienza»

La mobilitazione totale legittima una nuova forma di ordine politico basato sul vitalismo del conflitto. Oggi, stiamo assistendo all'abbandono dei propri impegni a favore del bene comune, da parte delle grandi aziende di intelligenza artificiale, che si radunano attorno a visioni di predominio nazionalista, basato – come sempre - sulla potenza militare ed economica.

Il risultato della mobilitazione di tutte queste energie non è – quindi - semplicemente l'accumulazione di capitale, ma comporta la separazione della società dai suoi precedenti ormeggi morali e l’allineamento con la visione di una svolta verso una nuova epoca, svolta guidata dalla violenta trasformazione tecnologica.

E questa spinta verso l’estrema tecnologizzazione non è, come sembrerebbe, una forma di nichilismo ma l’espressione della volontà di potenza nietzschiana.

TECNOFASCISMO

Ovviamente, non sto dicendo che i nostri leader tecnologici e politici siano appassionati studiosi delle idee di Jünger, ma che la mobilitazione totale cattura l’interesse e genera il culto dell'IA da parte dei vertici aziendali e dei governi nazionali, in risonanza con l'accelerazionismo e con la politica neo-reazionaria che pervadono l'industria tecnologica e fanno da ponte con i movimenti politici come il MAGA e con l'estrema destra.

Questo stile di pensiero – caratterizzato da scenari di tecnologie fantascientifiche e di autoritarismo – è la risposta di coloro che desiderano mantenere una massiccia asimmetria di potere e ricchezza a fronte del crollo dell'ordine neoliberista, crollo determinato dalle sue stesse contraddizioni e dei conseguenti shock di sistema, come l'austerità e il cambiamento climatico.

Comprendere questi sviluppi, insieme alla proliferazione dell'infrastruttura dell'IA come una forma di mobilitazione totale, suggerisce che abbiamo a che fare con un cambiamento di fase di stampo tecnopolitico, un cambiamento che non sarà sviato o trattenuto dalla razionalità e dalla regolamentazione, un cambiamento che considera sostanzialmente usa e getta chi non fa parte della piccola élite destinata a guidare questo cambiamento.

NOTE:

1 Il modello trasformativo è un tipo di architettura di rete neurale che eccelle nell'elaborazione di dati sequenziali, principalmente associati ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). I modelli trasformativi hanno raggiunto prestazioni eccezionali anche in altri campi dell'AI, come ad esempio la computer vision, il riconoscimento vocale e la previsione delle serie temporali. (https://www.ibm.com/it-it/think/topics/transformer-model). Sono modelli di apprendimento profondo che adottano il meccanismo della auto-attenzione, pesando differentemente la significatività di ogni parte dei dati in ingresso. Sono usati primariamente nelle branche dell'elaborazione del linguaggio naturale e della visione artificiale.

2 Si veda, ad esempio, https://www.politico.eu/article/dutch-scandal-serves-as-a-warning-for-europe-over-risks-of-using-algorithms/

Il rifiuto a sostenere l’orale agli esami di Maturità. Semi di rivolta?

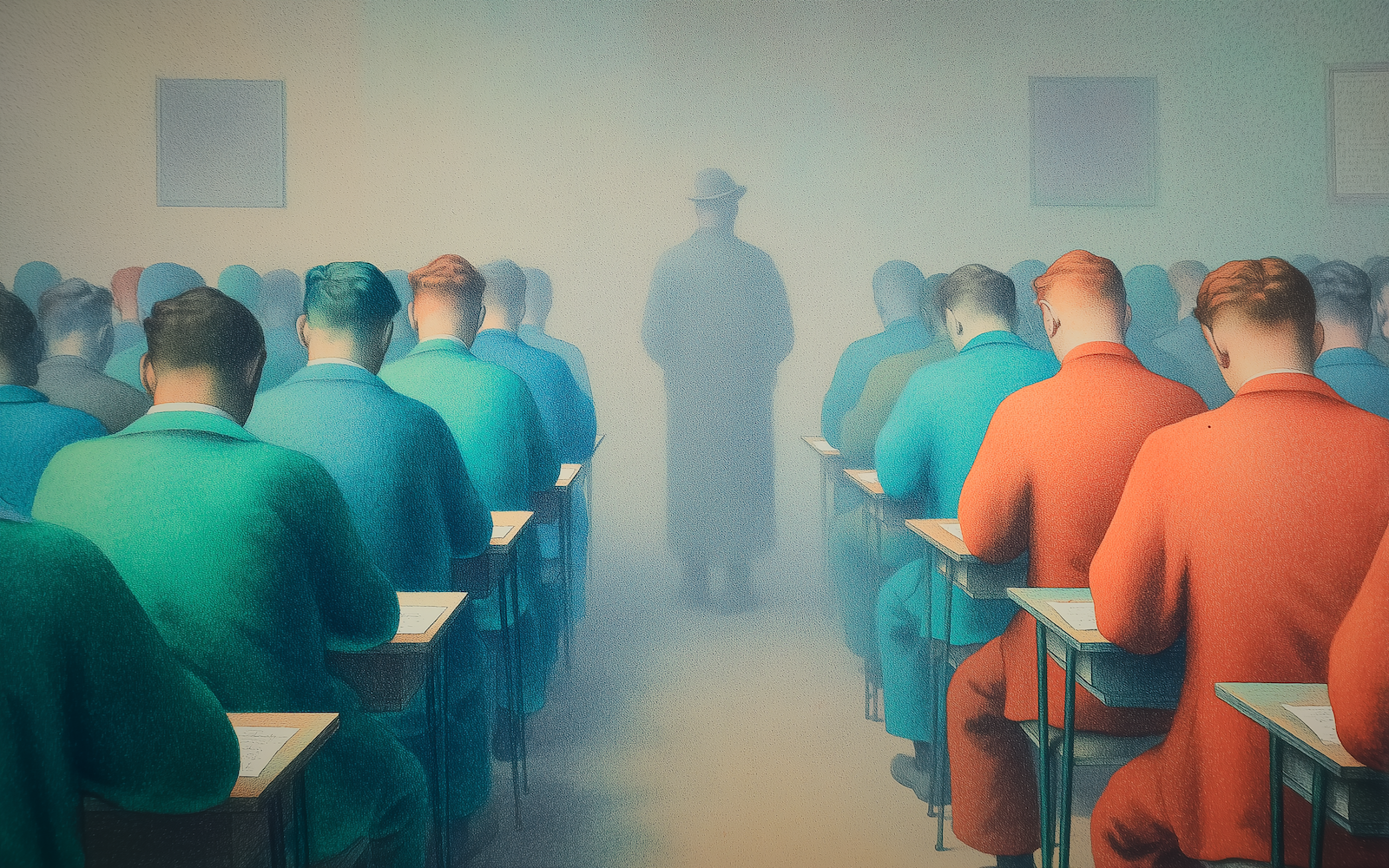

In questo luglio stanco, in cui ogni mattina sentiamo discorsi di politici e intellettuali prevedibili dalla prima all’ultima parola, in cui si perpetua il rito avvilente delle finte sfide fra tribù politiche, un fatto nuovo c’è.

È la ribellione di alcuni ragazzi/e che si stanno rifiutando di sostenere l’esame orale alla Maturità. Questo è oggettivamente un qualcosa che non si era mai visto, un fatto su cui riflettere.

Sui media, la reazione alla notizia è stata abbastanza omogenea e improntata alla disapprovazione, altrettanto dicasi nei commenti delle persone (vedi social e commenti agli articoli).

In definitiva, con diversi gradi di aggressività, la società ha preso male questa piccola (nei numeri) ribellione.

Commenti che parlavano di atti di arroganza o di vittimismo narcisistico; pochissima apertura a provare a capire i perché.

Si può intuire che il fenomeno sia tutt’altro che secondario da un particolare; la reazione quasi rabbiosa, carica di astio, del ministro competente.

Quella reazione può far pensare che quei tre ragazzi abbiano dato vita - probabilmente in modo del tutto inconsapevole - a un atto politico, mettendo in discussione una “istituzione”, un architrave del sistema pedagogico-educativo su cui si basa la nostra società.

Quindi, a maggior ragione, è opportuno cercare di capire invece che arroccarsi sullo status quo.

C’è stato subito un intervento interessante del sociologo Nicola Ferrigni dell’Università della Tuscia e direttore dell’Osservatorio “Generazione Proteo”.

Questo l’inizio di un suo intervento (che si può facilmente trovare su internet – inserire fonte):

“Quanto accaduto al liceo Fermi di Padova e al liceo Galilei di Belluno non è un semplice gesto di rifiuto. Due studenti hanno scelto, in modo diverso ma altrettanto chiaro, di non sostenere il colloquio orale dell’esame di maturità. Non per superficialità o disinteresse, ma per inviare un messaggio forte e simbolico su come oggi tanti giovani vivono la scuola: con distanza, con fatica, a volte con rassegnazione. Una scuola che valuta ma non ascolta, che misura ma non riconosce. È una protesta simbolica, silenziosa, profondamente pacifica. Ed è proprio per questo che colpisce. Perché si impone senza rumore, ma con forza. Perché non cerca la ribalta, ma lascia un segno duraturo.” (N.d.R. gli studenti poi sono diventati tre).

Ma la critica al sistema scolastico selettivo di certo non è nuova, se leggiamo Don Milani:

“La scuola è fatta per dare a tutti le stesse opportunità, non per premiare chi già sa”.

Don Milani vedeva nella scuola uno strumento di formazione che lavorasse per mettere tutti i ragazzi nelle stesse condizioni di apprendimento e il lavoro dell’insegnate doveva essere molto mirato al raggiungimento di questo scopo; un processo che non doveva portare a una valutazione selettiva ma valutazione formativa, ovvero attraverso lo scambio docenti – studenti, questi potessero colmare lacune e vuoti.

Oppure Pasolini, la cui vita è stata sempre profondamente intrecciata nel rapporto con i ragazzi delle periferie, che parlava della scuola come luogo di omologazione, di appiattimento del pensiero, di mancanza di respiro critico, di libertà solo apparente, funzionale al perpetuarsi del dominio delle classi sociali al potere.

Sono passati molti anni dagli interventi di Don Milani, di Pasolini e di tanti altri che hanno cercato di cambiare nel profondo il modo di concepire l’insegnamento, eppure non sembra che le cose siano migliorate. È diminuita la severità degli insegnati (i quali, anzi, spesso si devono difendere da alunni e famiglie), è diminuito anche il carico di apprendimento per gli studenti, e quindi lo sforzo, ma tutto ciò che denunciavano Milani e Pasolini, ovvero le disuguaglianze educative, la selettività iniqua, il non insegnamento di un reale pensiero critico, sono ancora temi irrisolti.

Molto interessante anche la critica fatta da Luca Ricolfi e Paola Mastracola in tempi più recenti. In sintesi essi sostengono che la presunta “democratizzazione” della scuola, che si è concretizzata in un abbassamento del livello qualitativo, favorisce proprio quei ragazzi che vengono da contesti sociali privilegiati e che possono accedere per altri canali ad un’istruzione superiore. E questo blocca ancor di più il famoso “ascensore sociale”.

-------

Tuttavia, c’è un altro aspetto della “piccola rivolta” che sembra molto interessante, guardando oltre alla critica nei confronti del sistema di formazione e di giudizio scolastici.

In questa ribellione si intravedono – da parte di questa generazione di poco più che adolescenti di tutto il mondo - il rifiuto della società della competizione e degli evidenti segni di insofferenza verso la società che stiamo lasciando loro, che questa generazione di poco più che adolescenti - in tutto il mondo - stia dando palesi segni di insofferenza verso la società come gliela stiamo lasciando, credo sia evidente.

Serve, forse, ricordare le bande di teppisti giovanili che vogliono tutto e subito e rifiutano obblighi e doveri? Oppure, ricordare gli hikkimori, che certo non sono un fenomeno solo giapponese? O ripensare a Greta e al suo enorme seguito? Movimenti che vanno molto al di là della sola lotta ai cambiamenti climatici.

La verità è che il capitalismo, da anni, sembra aver imparato ad ammantarsi di un bel packaging (sì, certo, non è solo apparenza) e parla di etica, responsabilità sociale, sostenibilità. Ma poi quel che conta è sempre il profitto e la remunerazione del capitale, a tutti i costi. E per ottenere profitto c’è la competizione sui mercati: tra Stati, tra aziende, tra le persone. Da questo schema non si scappa. E ci sono regole da seguire (sempre più complesse) e percorsi da portare a termine, senza deroghe.

A questo, sembra che si stiano ribellando questi ragazzi.

Le società inquadrano, gli individui si adeguano, ma sotto sotto scorre un fiume carsico. Il fiume della voglia di libertà, della voglia di una vita senza lacci, forse anche di una salvifica “irresponsabilità”. E ogni tanto questo fiume si riaffaccia alla superfice e fa esplodere momenti di ribellione.

È stato così alla fine degli anni ’60, quando i movimenti studenteschi e gli hippy hanno scatenato una dura contestazione negli USA contro una società bigotta, retriva, chiusa, ottusa.

Come non ricordare le rivolte nelle università americane, contro la guerra in Vietnam, contro l’apartheid, ma soprattutto contro il conformismo asfissiante.

Come non ricordare gli studenti di tutto il mondo con in mano L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, brandito come un’arma contro la società repressiva?

Jimi Hendrix che suona una versione distorta e acida di Star and Stripes sul palco di Woodstock davanti a decine di migliaia di ragazzi e ragazze che ballano seminudi nei prati devastati, è il simbolo più potente di questa sete di rivolta dal grigio opprimente e ottuso.

In America la rivoluzione hippy è finita rapidamente nel nulla e in Europa il ‘68 si è altrettanto rapidamente trasformato da una rivoluzione libertaria (ricordate? L’immaginazione al potere…) in una drammatica battaglia politica che nulla aveva di libertario, anzi, era la sua negazione.

Il fiume carsico è tornato a scorrere in profondità, la gente è tornata nei ranghi, ha ricominciato a pensare alla carriera, ai soldi, alla stabilità e quant’altro. Da conquistarsi con le buone o con le cattive.

Ma forse quei due ragazzi e quella ragazza che si sono rifiutati di fare l’orale alla Maturità sono solo un primo segnale che il fiume sta tornando in superfice.

Gli anni ’60 dell’illusione libertaria ebbero i loro cantori letterari: da Kerouac a Ginsberg, da Burroughs a Corso, tutti autori che sono stati il supporto culturale e immaginifico di una generazione che voleva cambiare completamente la realtà.

Suona bene chiudere con le parole sferzanti di una poesia di Lawrence Ferlinghetti:

“The world is a beautiful place to be born into if you don’t mind some people dying all the time or maybe only starving some of the time which isn’t half so bad if it isn’t you.”

Chissà se chi ha deriso senza appello quei tre ragazzi si renderà conto che quel rifiuto è molto più di un capriccio.

-------

Dopo alcune settimane dalla “piccola protesta”, riteniamo che sia il caso di aggiungere qualche appunto:

- Da un sondaggio organizzato da Unicef – Unisona emerge che il fenomeno della competizione è minoritario, meno del 20% degli studenti intervistati dichiara che a scuola ci sia un clima competitivo, contro una maggioranza che dice di sentirsi stressata, inadeguata o insicura, soprattutto a causa delle aspettative dei genitori, dell’immagine di ipercompetizione trasmessa dal mondo del lavoro, e del carico di studio.

- Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, ai primi di settembre, tra le novità introdotte per l’esame di maturità, ha reintrodotto l’obbligatorietà dell’esame orale, dando seguito a quanto detto ai primi di luglio: «Se un ragazzo non si presenta all'orale, o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, […] perché vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno»

- L’analisi più dettagliata delle dichiarazioni degli studenti sembrano rivelare – più che i caratteri di una protesta strutturale – fenomeni di insoddisfazione personale sui giudizi o sul clima scolastico.

Contiamo di fare delle analisi più approfondite e sistematiche, con l’aiuto di esperti di scuola e di insegnamento, seguendo la traccia che propone Vittorio Pentimalli: «resto dell’idea che quei rifiuti a sostenere l’esame siano un segnale: debole, minimo, ma da non sottovalutare. C’è molta brace che cova sotto le ceneri».

La controversia sulla Commissione Vaccini in Italia e il suo contraltare in USA

Il 6 agosto scorso, il Ministro della Salute italiano - Orazio Schillaci – nomina i membri del Nitag (National Immunization Technical Advisory Group, in coerenza con quanto definito dalla Organizzazione Mondiale della Salute). Di fatto un organismo che sostituisce la commissione vaccini del Governo.

I membri del NITAG sono 22 (qui l’elenco dei nomi e la funzione dell’organismo); 17 sono laureati in medicina, 2 in scienze infermieristiche e ostetriche, 2 in biologia e 1 in sociologia; 11 insegnano o hanno insegnato in università, 12 ricoprono cariche pubbliche – dalle dirigenze di unità medico sanitarie locali e nazionali a incarichi all’Istituto Superiore della Sanità.

Tra questi, ci sono 2 medici – un pediatra e un patologo, entrambi che insegnano o hanno insegnato in università – che hanno espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche vaccinali. Uno di loro è un pediatra ospedaliero, specializzato in pediatria preventiva e membro di una commissione vaccinale provinciale; l’altro è specializzato in ematologia, ha insegnato patologia generale all’Università di Verona, è autore di più di 100 pubblicazioni su PubMed, con 9767 citazioni e un indice h pari a 55.

Alla nomina nel NITAG di questi due membri con posizioni critiche sulla attuale politica vaccinale esplodono reazioni indignate e polemiche nella comunità medico-scientifica e tra i rappresentanti politici, sia di governo che di opposizione, reazioni riportate e amplificate dalla maggior parte dei media, che hanno definito i due medici No-vax e demonizzato la loro presenza nell’organismo deputato ad aiutare il governo nella definizione delle politiche vaccinali dei prossimi 4-5 anni.

In pochi giorni, un gruppo di scienziati raccoglie 34.000 firme di colleghi e – insieme ad alcune società medico-scientifiche e alla Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) - chiedono le dimissioni dei due medici dalla commissione, perché inadeguati – sulla base dei loro curricula e delle loro pubblicazioni, dicono - a ricoprire il ruolo loro assegnato. Alcuni titolati e noti medici dichiarano che il loro indice di pubblicazioni è inferiore a quelle dei loro dottorandi.

Pochi giorni dopo, il Ministro Schillaci cancella le nomine e azzera la commissione NITAG.1

------

Di converso, negli Stati Uniti d’America, il 27 agosto, la responsabile dei Centri di Controllo della diffusione delle malattie (CDC), viene rimossa dal suo incarico perché critica nei confronti delle posizioni sui vaccini del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. e perché si rifiuta di licenziare tre alti funzionari suoi collaboratori, “rei” di non condividere le opinioni di Kennedy sulle politiche vaccinali.

------

Ora, siamo certi di non poter giudicare il valore medico e scientifico dei due membri del NITAG di cui sono chieste le dimissioni2, ma possiamo sospettare che l’attacco rivolto alla loro adeguatezza scientifica sia strumentale e di copertura della tacitazione delle voci dissenzienti rispetto alle politiche dominanti.

Riteniamo, inoltre, che l’azzeramento delle nomine, fatto per evitare lo scandalo della presenza di due cosiddetti No-vax in commissione, sia un’occasione persa per disegnare una politica vaccinale che tenga conto anche di posizioni diverse da quelle dominanti.

Non per solo amore di pluralismo e di democrazia ma perché il confronto con posizioni che sono di rottura, di vero skandalon - inteso come inciampo, scomodità, ostacolo al percorso lineare - può stimolare riflessioni più profonde su come affrontare la salute pubblica, anche per garantire l’indipendenza dal sospetto di influenze commerciali sulle politiche di diffusione dei vaccini.

Lo stesso vale per il licenziamento – in America – della responsabile dei CDC: un’altra occasione persa, questa volta per la linea di Kennedy, di riflettere insieme agli oppositori.

È più facile asfaltarli, gli oppositori.

NOTE:

1 Ad oggi, la commissione NITAG italiana non è ancora stata nominata.