1945-2025. Hiroshima e Nagasaki - Ottant’anni dopo le parole di Albert Camus

Quando il 6 agosto 1945 a Hiroshima gli Stati Uniti lanciarono il primo ordigno nucleare (e tre giorni dopo sarebbe stata la volta di Nagasaki), unico modo per porre fine – così si disse e si dice – alla guerra contro il Giappone, non furono in molti tra gli intellettuali a rendersi conto di cosa fosse accaduto. Fra i pochissimi, in Francia, mentre per esempio “Le Monde” salutava la grande «rivoluzione scientifica» in atto, uno scrittore e filosofo singolare, militante e individualista al contempo, Albert Camus. Certo, era oggettivamente difficile, nella scarsità delle notizie (non c’era Internet, ma anche oggi quante cose non vediamo!) e soprattutto nel sollievo per la fine della guerra e la sconfitta dei progetti imperialistici tedesco e giapponese, avere chiara l’enormità di quella “prima volta”. Eppure, Camus la percepì e la denunciò nell’editoriale dell’8 agosto di “Combat”, il quotidiano della Resistenza francese di cui fu redattore-capo dal 1944 al 1947, evocando una «nuova angoscia, che ha tutta l’aria di essere definitiva».

Riproduciamo quel celebre documento, dal momento che, ottant’anni dopo, sono stati fatti passi avanti ulteriori sul piano tecnologico ma, a quanto sembra, ben pochi su quello morale.

Toni Muzzioli

Il mondo è quello che è, poca cosa. Da ieri, lo sappiamo tutti, grazie al formidabile concerto che radio, giornali e agenzie d’informazione hanno inscenato a proposito della bomba atomica. Nel mezzo d’una marea di commenti entusiastici ci informano, infatti, che qualsiasi città di media grandezza può essere completamente rasa al suolo da una bomba grande quanto un pallone da football. Giornali americani, inglesi e francesi si profondono in eleganti dissertazioni sul futuro, sul passato, sugli inventori, sui costi, sulla vocazione pacifica e sugli effetti bellici, sulle conseguenze politiche e persino sul carattere indipendente della bomba atomica. Detto in una frase: la civiltà della tecnica ha attinto il suo ultimo stadio di barbarie. Bisognerà scegliere, in un futuro più o meno prossimo, tra il suicidio collettivo o l’utilizzo intelligente delle scoperte scientifiche.

Per il resto, è consentito almeno pensare che c’è qualcosa d’indecente nel celebrare in questo modo una scoperta posta, innanzi tutto, al servizio della più spaventosa furia distruttrice di cui l’uomo abbia dato prova da secoli. In un mondo in balia a tutte le lacerazioni della violenza, completamente privo di controllo, insensibile alla giustizia e alla semplice felicità degli uomini, la scienza si dedica all’omicidio organizzato, e nessuno, a meno di un incorreggibile idealismo, sembra stupirsene.

Queste scoperte devono essere menzionate, commentate per quello che sono, annunciate al mondo perché l’uomo possa farsi una giusta idea del suo destino. Ma avvolgere queste terribili rivelazioni in una letteratura pittoresca o umoristica è davvero intollerabile.

In un mondo torturato già si respirava a fatica, ecco che ci propongono una nuova angoscia, che ha tutta l’aria d’essere definitiva. Questa è forse l’ultima occasione offerta all’umanità. E ciò può anche essere il pretesto per un’edizione straordinaria. Invece, dovrebbe essere soprattutto l’occasione per alcune riflessioni e di molto silenzio.

Del resto, ci sono altre ragioni per accogliere con riserva il romanzo di fantascienza che i giornali ci propongono. Quando vediamo il redattore diplomatico dell’Agenzia Reuter annunciare che questa invenzione vanifica i trattati e cancella tutti gli accordi, anche quelli di Potsdam, rilevare che è del tutto indifferente se i Russi sono a Kœnigsberg o la Turchia ai Dardanelli, non si può fare a meno di supporre dietro al bel concerto delle intenzioni piuttosto estranee al disinteresse scientifico.

Sia ben chiaro. Se i Giapponesi capitolano dopo la distruzione di Hiroshima e per effetto dell’intimidazione, possiamo solo compiacercene. Ma rifiutiamo di trarre da una notizia così grave nient’altro che la decisione di perorare con una maggior energia in favore di una vera società internazionale in cui le grandi potenze non avranno diritti superiori a quelli delle nazioni piccole e medie, e in cui la guerra, flagello divenuto definitivo solo a causa dell’intelligenza umana, non dipenderà dagli appetiti o dalle dottrine di questo o di quell’altro Stato.

Di fronte alle terrificanti prospettive che si aprono all’umanità, ci rendiamo sempre più conto che la pace è la sola battaglia per la quale valga la pena di combattere. Non è più una preghiera, è un ordine che deve salire dai popoli verso i governanti, l’ordine di scegliere definitivamente tra l’inferno e la ragione.

[Albert Camus, “Combat”, 8 août 1945]

La meccanica quantistica maltrattata da Federico Faggin

Federico Faggin fa sempre notizia, è un clickbaiting garantito, piace ai media.

Piace perché alla figura del fisico inventore (negli anni sessanta del ‘900 sviluppa la prima tecnologia per realizzare circuiti integrati in ossido di metallo, nel 1970 progetta la tecnologia per costruire i primi microprocessori Intel e nel 1974, fondata la propria azienda, la Zylog, progetta, realizza e commercializza lo Z80, il microprocessore programmabile in Assembler più semplice ed efficace per i sistemi di piccole dimensioni, come i primi home computer Commodore e i videogiochi e, nell’industria, le macchine di controllo della produzione) si affianca il visionario spiritualista, che parla di intelligenza – naturale o artificiale – di anima, di esperienze extracorporee, di quantistica, che fa sognare altre dimensioni.

Il cavallo di battaglia di Faggin è la fisica quantistica, una delle parti della fisica del ‘900 più misteriosa e intrigante, che attira i visionari più della relatività di Einstein.

Per avere un’idea del modello ontologico – poggiato sulle fin troppo ampie spalle della meccanica quantistica - proposto da Faggin si può leggere questa parte di una sua intervista rilasciata Candida Morvillo (Corriere della Sera, 25/08/2025):

«La fisica quantistica si può spiegare partendo dall’esistenza della coscienza e del libero arbitrio. Noi, quando spieghiamo ciò che proviamo, usiamo parole, gesti, ma non ci è possibile trasferire tutto. Allo stesso modo, lo stato quantistico di un campo è privato ed è conoscibile solo in parte. Quindi, noi siamo un campo quantistico e la coscienza è un fenomeno quantistico perché ha tutte le caratteristiche dello stato puro quantistico: è ben definito, è privato e conoscibile solo dal sistema che è in quello stato. Ciò riflette esattamente la fenomenologia della nostra esperienza interiore. E affermare che noi siamo un campo quantistico ci consente di capire un’altra cosa per la quale i fisici non hanno trovato una ragione: il collasso della funzione d’onda».

«La Fisica quantistica ci può dare le probabilità di ciò che potrà manifestarsi, ma non ci dirà mai cosa si manifesterà. L’esito finale, per i fisici, è casuale e non si sa perché. Invece, con questa teoria, l’impossibilità di previsione si spiega dicendo che un campo quantistico, essendo cosciente, è dotato di libero arbitrio».

Con la teoria dei quanti, Faggin spiega la coscienza come fenomeno quantistico; a ritroso, sostiene che la meccanica quantistica si spieghi proprio «partendo dalla coscienza e dal libero arbitrio», per la gioia dell’intervistatore di turno.

Posto che la relazione tra quantistica e libero arbitrio è un tema epistemologico rilevante, quasi di frontiera, a cui sono dedicati numerosi studi (ne abbiamo già parlato qui, e qui), Faggin – con le sue affermazioni si colloca tra coloro che fanno uso improprio della quantistica, usando linguaggio e immagini della teoria fisica per creare analogie con le sue convinzioni personali. Purtroppo, senza uscire dal campo delle credenze, pur essendo convinto di dimostrarle.

Proviamo a fare qualche esempio.

Quando dice che «La fisica quantistica si può spiegare partendo dall’esistenza della coscienza e del libero arbitrio» esprime evidentemente una credenza, non certo una affermazione sostenuta da una argomentazione scientifica solida. La fisica quantistica non si spiega, è e basta. Spiegarla partendo da un fenomeno non spiegato come la coscienza è come dire che Dio esiste perché sbadiglia.

«Affermare che noi siamo un campo quantistico ci consente di capire un’altra cosa per la quale i fisici non hanno trovato una ragione: il collasso della funzione d’onda» è una frase di grande fascino per la sua altisonanza ma possiamo dire senza timore che è priva di senso logico: sostenere che noi - come fenomeno macroscopico, oggetti nell'endocosmo - siamo un campo quantistico non ha senso fisico, è già una proposizione vuota, perché, nel migliore dei casi, un corpo macroscopico contiene una miriade innumerabile di campi quantistici ma – nello stesso tempo – non può essere descritto come un campo quantistico poiché questa descrizione trascura la presenza di materia e di tutte le altre dimensioni di campo – da quello elettrico a quello magnetico.

Dire – poi - che «questo spiega il collasso della funzione d'onda» è come dire che la panna monta quando la sbatti perché in autunno cadono le foglie.

Un altro elemento interessante delle analogie visionarie di FF è la dimensione privata della coscienza e la sua analogia con il campo quantistico: "Allo stesso modo, lo stato quantistico di un campo è privato ed è conoscibile solo in parte. Quindi, noi siamo un campo quantistico". Indubbiamente, lo stato quantistico di una particella è un fenomeno “privato“ perché, in virtù del principio di indeterminazione e della coesistenza – in condizioni di sovrapposizione - di diversi possibili stati, esso è conoscibile solo in parte. Almeno fino al momento della misura.

Tuttavia, partire dal principio di indeterminazione e dalla parziale conoscibilità, condizioni che accomunano il campo quantistico e l’interiorità umana, per dire che “noi siamo un campo quantistico” è un salto logico inaccettabile, un falso sillogismo, che non sembra aver colto nulla della lezione di Hume sull’evanescenza del nesso causale. In parole più dirette sarebbe come sostenere – giocando con la frase di Faggin - che le terre di proprietà di Piero, imprenditore boschivo, sono private e conoscibili solo in parte (senza dubbio, sono boschi e monti, che nemmeno lui ha mai percorso del tutto, né potrà farlo per limiti di tempo e di raggiungibilità) quindi noi siamo le terre di Piero.

In conclusione, abbiamo delle ampie riserve sulla sensatezza delle associazioni tra umano e quantistica affermate come certe da Federico Faggin.

Per onestà intellettuale va riconosciuta a Faggin una grande abilità nell’usare il linguaggio della meccanica quantistica – linguaggio serio, tecnico ma oscuro e difficilmente comprensibile a chi non vi è addentro -per generare immagini e analogia con quello che ritiene essere lo spirito umano, ma non si può non deprecare l’utilizzo di questo linguaggio per contrabbandare e legittimare come scientifiche proprie teorie, ontologie e convinzioni che nulla hanno a che fare con la fisica.

Ciò che invece gli va riconosciuto senza riserve è il fascino di quello che dice sulla coscienza come dimensione spirituale, sulla reincarnazione, sull’idea che «siamo corpi eterodiretti da una coscienza che è altrove», sui dubbi riguardo alla mortalità della coscienza, tutti pensieri che aprono una porta sulla possibile esistenza di una dimensione spirituale dell’umano.

Opinioni che non condividiamo, ma che sono legittime, come la visione materialista. Entrambe credenze.

La questione Molyneux - La visione è istinto o capacità appresa con l’esperienza?

WILLIAM MOLYNEUX

Nel 1690 le vicende personali e il contributo teoretico hanno reso John Locke la figura più autorevole del pensiero liberale in Europa; ancora oggi in molti gli riconoscono la paternità di questo orientamento politico ed economico. I viaggi che lo hanno condotto a incontrare i più grandi intellettuali del tempo, intrapresi attraverso il continente sia per mettersi al riparo dalle persecuzioni politiche in patria, sia per dare seguito ai suoi incarichi di precettore, obbediscono ad una strategia non molto diversa da quella adottata dai moderni influencer – ma con esiti molto più interessanti sia per gli interlocutori, sia per i temi trattati.

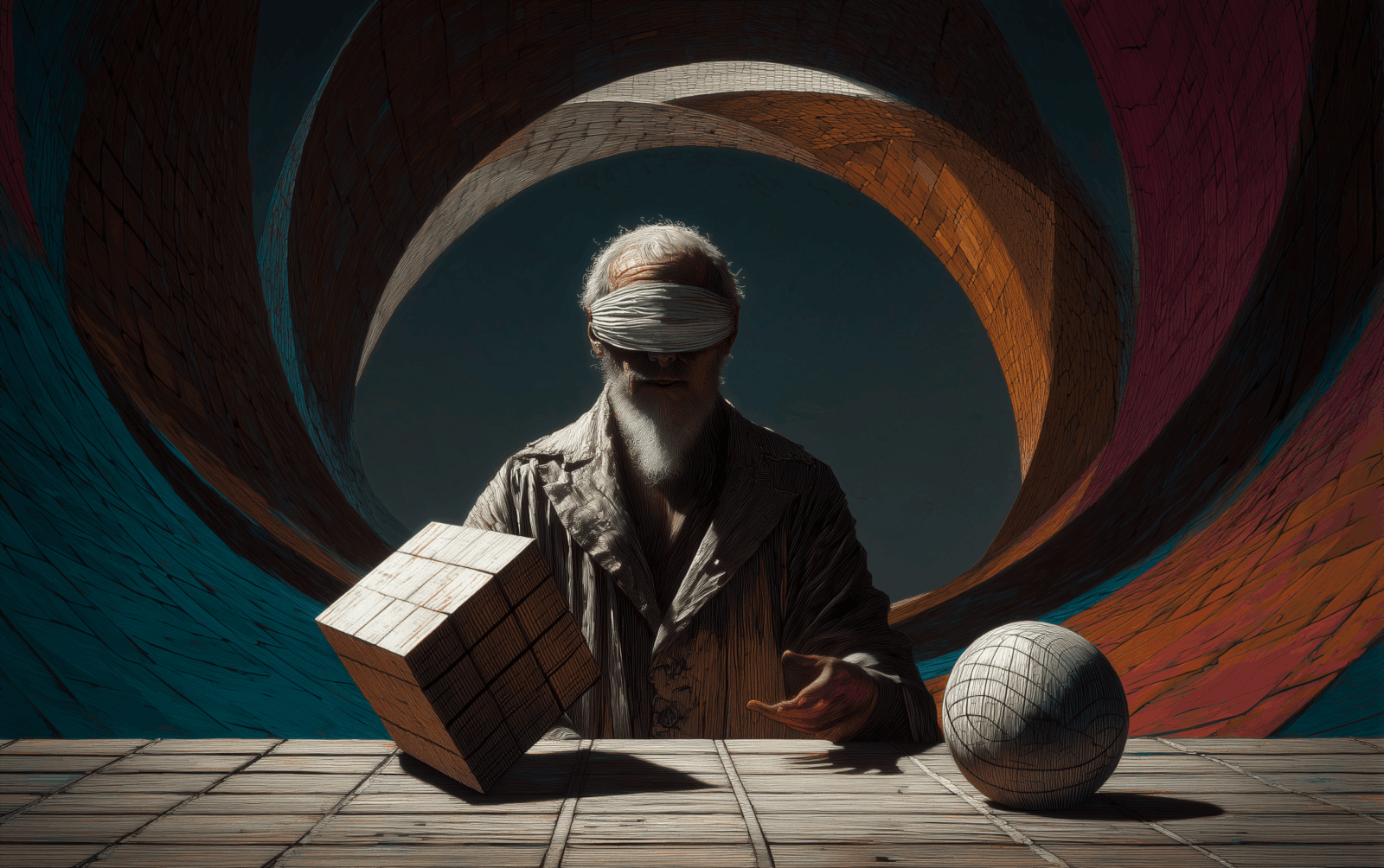

Nel 1692 la scelta di John Locke come destinatario della lettera che avrebbe inaugurato il dibattito più importante per l’epistemologia dell’epoca illuministica [1] appare quindi piuttosto naturale. William Molyneux è membro della Royal Society ed è stato deputato del parlamento irlandese, e quando rivolge a Locke la domanda che renderà famoso il suo nome non immagina ancora quanta eco avrebbe ottenuto la questione, attraverso la sua pubblicazione nella seconda edizione del Saggio sull’intelletto umano del 1694: «immaginiamo un uomo nato cieco, ora adulto, al quale si è insegnato per mezzo del suo tatto a distinguere fra un cubo e una sfera dello stesso metallo e pressappoco della stessa grandezza, in modo che sia in grado, sentendo l’uno e l’altro, di dire qual è il cubo e qual è la sfera. Supponiamo ora di mettere il cubo e la sfera su un tavolo, e che al cieco sia data la vista: si domanda se, mediante la vista e prima di toccarli, egli saprebbe ora distinguerli e dire qual è il cubo e qual è la sfera»[2].

La soluzione che viene proposta da Locke, in obbedienza alla sua impostazione empiristica, è negativa: il bambino, nato cieco, ha imparato a connettere le rappresentazioni tattili alle forme degli oggetti, ma al momento di ricevere la vista non avrebbe alcuna esperienza del modo in cui si correlano le sensazioni ottiche con le altre idee sia con la realtà esterna. L’abilità con cui associamo lo spigolosità dei vertici e dei lati alla rigidezza del cubo, e l’andamento curvilineo alla levigatezza della sfera, non è l’effetto di un istinto ma la competenza di una pratica così ben assimilata da essere diventata automatica. Molyneux concorda con questa conclusione.

LA DISPUTA

È difficile trovare il nome di un pensatore nel corso del Settecento che si sia sottratto alla discussione sulla questione, che fino al 1728 è rimasta un «esperimento mentale». Leibniz ha sostenuto la tesi che l’inferenza sarebbe stata possibile, dal momento che le idee provenienti dal sistema tattile e da quello ottico hanno in comune la proprietà dell’estensione [3]. Altri filosofi, come Reid, Hutcheson, Campbell, hanno insistito sull’indipendenza del riconoscimento della forma dalla fonte sensoriale attraverso la quale un individuo può acquistarne la rappresentazione. Il geometra può disegnare la figura sulla base della sua definizione, anche se cieco.

Gli autori con vocazione empiristica si sono schierati dalla parte di Locke, approfondendo la descrizione psicologica dell’accesso alla visione da parte di un uomo nato cieco. Berkeley ha insistito sull’analisi delle percezioni ottiche, dimostrando che non esiste alcuna proprietà nell’immagine sulla retina in grado di informare sulla sua posizione e sulla sua distanza prospettica: la tridimensionalità e il riconoscimento delle sue strutture sono il risultato di un apprendimento sperimentale, che non può essere ridotto o dedotto da sensi diversi, come quello del tatto [4]. Condillac sviluppa in un primo momento considerazioni simili a quelle di Leibniz, e in una seconda fase opinioni prossime a quelle di Berkeley (pur senza condividerne la metafisica), sviluppando una delle allegorie filosofiche più famose dell’Illuminismo, quella della statua cui vengono progressivamente schiusi nuovi organi sensoriali [5].

LA VERIFICA EMPIRICA

Voltaire non è solo uno dei sostenitori più famosi della tesi di Locke; è anche il divulgatore della prima esperienza empirica in grado di controllare gli effetti della vista in un uomo nato cieco, in condizioni reali somiglianti all’esperimento mentale di Molyneux. Nel sesto capitolo degli Elementi della filosofia di Newton il pubblico laico viene informato degli esiti della prima operazione chirurgica alla cataratta: nel 1728 il medico britannico William Cheselden esegue un intervento grazie al quale un ragazzo di quattordici anni torna a beneficiare del normale funzionamento degli occhi.

Voltaire ha incarnato il ruolo di influencer con maggior efficienza – e di sicuro con maggiore consapevolezza e intenzionalità – rispetto a Locke. La notizia, diffusa da uno dei suoi libri di più grande successo, ha raggiunto un’audience europea; ma una descrizione dell’operazione è stata redatta di prima mano da Cheselden stesso pochi mesi dopo l’evento [6], in termini che riprendono il linguaggio e i temi della disputa filosofica, e che premiano la versione di Berkeley. L’adolescente «miracolato» dall’abilità del chirurgo e dalle nuove tecniche mediche non solo non riesce a distinguere il cubo dalla sfera, ma la sua percezione si esaurisce in macchie colorate in movimento; gli è impossibile stabilire se esse siano una pellicola applicata sui suoi occhi, o se provengano in qualche modo da oggetti collocati a distanza dal suo corpo. Occorrono settimane di esercizio e di apprendimento per regolarizzare i contorni delle figure, e per mettere in prospettiva gli elementi della visione, arrivando a stabilire le distanze e le dimensioni reali.

Il controllo fattuale stabilisce che la visione non è un’operazione meccanica eseguita dalla fisiologia ottica, ma un processo che esige una fase di formazione per passare dallo stimolo luminoso al riconoscimento degli oggetti e delle loro interazioni. L’occhio è empirista e Locke è il suo profeta.

LA DISPUTA, DI NUOVO

La descrizione degli esiti dell’intervento appaiono troppo vicini alla teoria di Berkeley per non indurre il sospetto che Cheselden sia stato influenzato dal Saggio per una nuova teoria della visione nella descrizione del comportamento del ragazzo.

Adam Smith [7], seguito in anni più recenti da Shaun Gallagher [8], ritiene che la struttura fisiologica di un individuo adulto, che non ha potuto sviluppare il senso della vista fino al momento dell’intervento chirurgico, non può essere paragonata a quella del neonato sano. È possibile quindi che l’esito descritto da Cheselden (e dalle successive operazioni di cataratta) non possa essere adottato come valido per rispondere allo spirito di fondo del quesito Molyneux. Anche Julien de la Mettrie contesta l’affidabilità delle condizioni fisiologiche del ragazzo operato da Cheselden, che potrebbe aver subito un collasso delle capacità nervose proprio in conseguenza di quello oggi definiamo lo stress post-operatorio. Diderot nel Saggio sui ciechi generalizza queste osservazioni critiche in una massima di saggezza indubitabile: ci dovremmo aspettare risposte diverse da un ex cieco stupido e da uno preparato in geometria. Una verità che vanta un’estensione molto superiore alla sola questione Molyneux.

I dubbi sull’affidabilità del testimone, e sull’accettabilità del setting sperimentale, riaccendono quindi il dibattito con una ridefinizione dei caratteri che si devono intendere come essenziali per il focus dell’argomento: la visione è il risultato di un apprendimento o esiste una configurazione dei percetti che si costruisce in modo immediato nella fisiologia della sensibilità? O ancora: è possibile dare una risposta sperimentale alle domande sugli schemi generali della conoscenza?

NOTE:

[1] Questo è il modo in cui Ernst Cassirer ne discute in La filosofia dell’Illuminismo, trad. it. di Ervino Pocar, La Nuova Italia, Firenze 1973, pp. 157-173.

[2] John Locke, Saggio sull’intelletto umano, tr. it. a cura di Marian e Nicola Abbagnano, Utet, Torino 1971, Libro II, cap. IX, §8.

[3] Gottfried Wilhelm Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, tr. it a cura di Salvatore Cariati, Bompiani, Milano 2011, Libro II, Cap. 9, §8.

[4] George Berkeley, Saggio per una nuova teoria della visione, tr. it. a cura di Silvia Parigi, in Opere filosofiche, Mondadori, Milano 2009.

[5]Étienne Bonnot de Condillac, Saggio sull’origine delle conoscenze; Trattato sulle sensazioni, in Opere, tr. it. a cura di Giorgia Viano, Utet, Torino 2013.

[6]William Cheselden, VII. An account of some observations made by a young gentleman, who was born blind, or lost his sight so early, that he had no remembrance of ever having seen, and was couch'd between 13 and 14 Years of age, «Philosophical Transactions», 30 giugno 1728.

[7]Adam Smith, Of the External Senses, Grapevine, Londra 2023.

[8]Shaun Gallagher, Molyneux and motor plasticity, «Philosophy and the Mind Sciences», n.5, 2024.