Le sfide della scienza post-normale - Come costruire comunità estese di pari

La scienza post-normale (PNS) di cui parliamo in questa serie di articoli (ad esempio nel nostro precedente intervento) non descrive solo la condizione moderna che attraversa la scienza nella sua relazione con la politica e la società, ma ambisce a fornire pratiche utili per affrontare le situazioni conflittuali che spesso emergono in contesti di crisi ambientali e sanitarie.

Quando «i fatti sono incerti, i valori in contrasto e la posta in gioco elevata», secondo la PNS, le decisioni di policy non possono basarsi solo su fatti tecnici e scientifici. Serve, invece, il contributo di una «comunità estesa di pari» fatta da scienziati e scienziate portatrici di prospettive minoritarie, persone esperte di altri settori rilevanti, cittadini e cittadine che possono contribuire con conoscenze locali non riconosciute dalla scienza “normale”: serve, cioè, una comunità fatta da tutte le persone portatrici degli interessi in gioco.

GLI OSTACOLI ALLA COSTRUZIONE DI COMUNITÀ DI PARI (E COME RIMUOVERLI)

Nonostante moltissime delle sfide globali di oggi si configurino come propriamente post-normali, l’idea di costruire una comunità estesa di pari si scontra sia sul piano metodologico che su quello simbolico, con uno dei fondamenti ideologici della scienza moderna: l’idea che la produzione di fatti scientifici sia frutto del pensiero collettivo di una comunità omogenea di soli esperti. Per far spazio ai nuovi ruoli della scienza nei contesti pubblici, è fondamentale, pertanto, decostruire queste narrazioni.

Il pensiero femminista, che a lungo si è interrogato sull’esclusione delle donne dalla scienza, può offrire strumenti critici per osservare e comprendere gli ostacoli al riconoscimento delle comunità estese nei contesti PNS, contribuendo a ripensare il ruolo di persone esperte e non esperte nella produzione di conoscenza. Le studiose femministe sono state tra le prime a mettere in discussione la presunta oggettività della conoscenza scientifica e l’illusoria separazione tra fatti e valori, insite in tale visione della scienza. Come ricordano Eleonora Severini, Elena Gagliasso e Cristina Mangia nel volume che abbiamo curato[1], con l’epistemologia dei punti vista, queste pensatrici propongono un’idea di scienza come traguardo sociale da perseguire collettivamente per arrivare a costruire una “oggettività forte”.

L’attitudine al dialogo inter e transdisciplinare, necessaria per creare comunità di pari, non è incentivata neanche nei percorsi formativi di ricerca. Nella cultura scientifica contemporanea si tramanda spesso un’idea gerarchica tra scienza e altri saperi, che stabilisce la rilevanza dei problemi, gli attori e le conoscenze che possono (o non possono) contribuire alla loro definizione e soluzione. In questo rapporto asimmetrico tra i saperi, ai poli opposti si trovano spesso scienza e arte, considerate sfere culturali separate: rappresentazione oggettiva della realtà, strumento privilegiato per conoscere e agire nel mondo, la prima; espressione della soggettività e delle emozioni, puro veicolo del bello, la seconda. Nel progetto di ricerca presentato da Rita Giuffredi nello stesso volume, è proposto un percorso transdisciplinare che mira a far emergere queste narrazioni. A partire da un caso di studio complesso, la fertilità del suolo, un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori italiani è stato coinvolto in un’azione di scavo collettivo, proposta come metodologia di indagine estetica che investiga le identità dei partecipanti, le connessioni tra i diversi sistemi di conoscenza, i confini (spesso veri e propri muri) che definiscono e legittimano le discipline diverse forme di conoscenza. Il percorso ha permesso di mettere a confronto, immaginare e costruire nuove visioni e relazioni tra scienza, società, ecosistemi e attori umani e non umani, e può costituire una traccia da seguire in questo contesto.

NUOVI RUOLI ANCHE PER LA CITTADINANZA NEGLI SCENARI PNS

La comunità di pari non implica solo nuovi ruoli per chi si occupa di ricerca scientifica, ma anche per la cittadinanza che oggi - in una società dove il sapere non si genera solo nelle accademie e nelle istituzioni di ricerca - diventa parte attiva nella produzione di conoscenza, dilatando la stessa nozione di comunità estesa di pari. È quanto è accaduto durante la pandemia da Covid, dove i comportamenti individuali e collettivi si sono rivelati cruciali per affrontare l’emergenza. Le persone, spiega Mariachiara Tallacchini nello stesso volume, hanno ricevuto una doppia delega, cognitiva e normativa: da un lato, il compito di comprendere e contestualizzare le informazioni scientifiche alla base delle proprie scelte; dall’altro, la responsabilità di aderire con fiducia alle direttive istituzionali che si sono succedute in quei momenti drammatici.

Le potenzialità di questa configurazione partecipativa per uno sviluppo democratico e responsabile del rapporto istituzioni-esperti-società sono enormi, ma ancora largamente sottovalutate. È necessario il riconoscimento delle “capacità epistemiche” diffuse nella cittadinanza e l’attivazione di nuove pratiche di apprendimento, individuale e collettivo. Solo in questo modo sarà possibile fronteggiare con adeguata preparazione (preparedness) le sempre più frequenti situazioni di incertezza in cui ci troviamo ad operare.

COSTRUIRE COMUNITÀ DI PRATICHE

Nello stesso volume cui ci riferiamo in questo post, il tema della comunità estese di pari è esplorato anche nel suo farsi pratica di ricerca collaborativa, inter, multi e transdisciplinare. Anna Scolobig, ad esempio, presenta alcune riflessioni su un processo partecipato finalizzato all’elaborazione di un piano di mitigazione del rischio da frana per la città di Nocera Inferiore in Campania. Attraverso il confronto tra le diversità disciplinari del personale di ricerca coinvolto, - dalla geotecnica alla sociologia – e il coinvolgimento di soggettività locali (residenti, imprese, amministrazioni) - sono state identificate priorità comuni che hanno portato alla definizione di un piano di mitigazione condiviso, poi implementato con interventi di ingegneria naturalistica, che dura tuttora.

NOTE

[1] L’Astorina, A. & Mangia, C. (eds). (2022). Scienza, politica e società: l’approccio post-normale in teoria e nelle pratiche. SCIENZIATI IN AFFANNO? (Vol. 1): pp.296. Cnr Edizioni. https://doi.org/10.26324/SIA1.PNS

Intelligenza artificiale e creatività – Quarta parte: stili e strategie

Su Controversie, qualche mese fa abbiamo aperto un'interessante quanto feconda discussione, che verte sul rapporto tra I.A. e arte (oppure, tra intelligenza artificiale e intelligenza umana durante il processo artistico).

Abbiamo declinato questo tema secondo diversi percorsi di riflessione e svariati argomenti quali la creatività, l’essenza dell’artista, il futuro della stessa pratica artistica o, infine, l’I.A. come inciampo nella storia dell’arte.

Insomma, il dibattito che abbiamo avviato nelle scorse settimane ha aperto numerose ramificazioni e possibilità argomentative, grazie ai contributi sia di membri della Redazione di Controversie, sia di autori ospiti. Tra i secondi, lo scorso dicembre abbiamo pubblicato le impressioni di Aleksander Velišček, artista visivo che lavora anche con l’I.A. Nel suo intervento, Aleksander scrive che l’artista umano svolge un ruolo fondamentale nella creazione di un’opera con questa tecnologia, affermando inoltre che «l’I.A. è sicuramente uno Strumento, sempre più potente e innovativo, ma non sostituisce l’immaginazione e il giudizio umano».

I nostri ragionamenti ripartono proprio da intuizioni simili; infatti, il nostro viaggio riprende da questa domanda: nell'epoca dell'I.A., qual è il destino dello stile? Di fronte a uno strumento che potenzialmente può copiare qualunque stile, la mano dell'artista scompare oppure si innova?

Lascio dunque la parola ad Aleksander.

ALEKSANDER: Da pittore e grande amante della storia dell’arte in questo scenario, diventa quasi "ingenuo" pensare che un artista possa ancora essere autore di uno stile unico. Oggi, più che mai, è un trasformista estetico consapevole, che attraversa “stili” con lucidità e intenzione. Lo stile non è più una firma permanente, ma una scelta strategica, funzionale all’idea o al messaggio di ciascun progetto. Il concetto di coerenza evolve: ciò che tiene insieme una produzione non è più la ripetizione stilistica formale, ma la forza del pensiero critico, la visione che attraversa le opere.

A questo punto cito una riflessione di Magnus Carlsen, ex campione del mondo di scacchi, ormai diventata quasi una citazione classica. Secondo lui, non ha più senso sfidare un computer: “Non posso batterlo, quindi non lo considero più un avversario”. La vera svolta però non sta nella resa, ma nel cambio di prospettiva: e se l’AI, invece di essere un nemico da superare, diventasse un compagno di gioco?

Cosa succede, allora, se la pittura non è più legata a uno stile personale ma a una logica relazionale, situazionale, processuale? Il destino dello stile potrebbe non essere la scomparsa, ma il suo smembramento. Diventa instabile, mobile, diffuso. Non più segno di una coerenza autoriale, ma frammento di una conversazione continua tra intelligenza "umana" e intelligenza "artificiale".

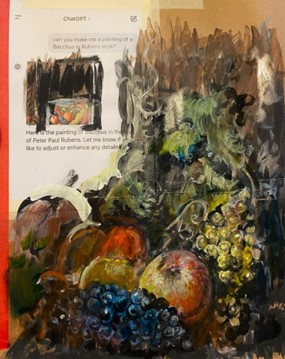

Studi preliminari a olio su carta, misure variabili - esempio del processo di collaborazione tra me e il mio collega ChatGPT per ricreare un finto dipinto di Peter Paul Rubens a tema Bacco.

Algoritmo di Prometeo - Oltre la malinconia: se non ci sono alternative, inventiamole

«I miti sono storie che raccontano il nostro passato, ma anche ciò che siamo destinati a diventare»

(Carl Gustav Jung)

In risposta a “Algoritmo di Prometeo o civiltà della depressione?”

1. UOMO E TECNICA: OLTRE LA MASCHERA, IL SISTEMA

Negli ultimi anni, il dibattito sull’intelligenza artificiale si è nutrito di immagini potenti, figure archetipiche, richiami a un inconscio collettivo tecnologico che sembra voler sfuggire a ogni presa razionale. È in questo paesaggio mentale che si inserisce l’articolo di Paolo Bottazzini, “Algoritmo di Prometeo o civiltà della depressione?”, che prende spunto dal mio precedente contributo per sviluppare un ragionamento ampio, colto, sfumato, sul legame tra tecnica, immaginario e malinconia. Un invito stimolante, soprattutto in tempi in cui il pensiero sembra costretto a scegliere tra apologia e condanna.

Ma è proprio questa eleganza evocativa, questo procedere per affinità elettive e richiami simbolici, che rischia – talvolta – di smarrire il punto. Perché se è vero che l’IA incarna ormai un pantheon di miti – da Prometeo a Frankenstein, da HAL9000 al replicante – è altrettanto vero che, oggi, l’algoritmo ha smesso di essere solo metafora: è diventato infrastruttura. E, in alcuni casi, arma. Una tecnologia che decide della vita e della morte degli esseri umani, con margini d’errore già normalizzati nel lessico bellico.

È da questo slittamento – dalla metafisica all'infrastruttura, dall’allegoria al codice operativo – che desidero ripartire, per intrecciare un contrappunto. Un dialogo che, attraversando le stesse stazioni toccate da Paolo Bottazzini, rivolga lo sguardo verso ciò che mi sembra resti fuori campo: l’uso politico e militare dell’IA, il suo radicamento nei dispositivi di dominio e controllo, e la necessità urgente di nominarla per ciò che è. Non per contraddire, ma per completare. Non per negare la forza dei miti, ma per riportare al centro ciò che i miti, a volte, rischiano di oscurare: la macchina che uccide, integrata nel cuore pulsante dell’infrastruttura occidentale.

2. INTELLIGENZA E TECNICA: UNA CO-EVOLUZIONE PERICOLOSA

Lungi dal voler negare l’intreccio tra umano e tecnica, ritengo che oggi non basti più evocare l’archetipo prometeico per leggere le trasformazioni in corso. L’idea di “co-evoluzione” tra essere umano e tecnologia, infatti, rischia di suggerire una simmetria che non esiste più. Se un tempo la tecnica poteva essere pensata come estensione simbiotica dell’umano, oggi siamo di fronte a un cambio di paradigma. La simmetria si è spezzata.

L’algoritmo non è più un semplice strumento di potenziamento cognitivo o produttivo. È diventato una griglia di interpretazione e decisione, un codice prescrittivo che informa il reale e lo trasforma. E proprio qui si apre la frattura: la tecnica non evolve con noi, ma spesso al posto nostro. Sostituisce processi, automatizza conflitti, cancella zone grigie. Non c’è più solo il sogno della macchina che ci supera: c’è la realtà della macchina che decide – e troppo spesso, giustifica.

È in questo orizzonte che ho scelto di evocare Prometeo, ma non quello pacificato, integrato nel racconto dell'evoluzione co-tecnica dell'umano. Il mio Prometeo è un archetipo perturbante, più vicino al rimosso freudiano che al fondamento antropologico. Se la tecnica è ciò che ci rende umani — impalcatura del gesto, della parola e del pensiero — nel mio sguardo è ciò che oggi rischia di renderci post-umani o addirittura disumani. Atto di emancipazione e condanna insieme, l’archetipo bifronte di Prometeo ci consegna a una soglia: quella in cui il dono si rivela maledizione, e il fuoco che ci ha illuminati diventa combustione che ci sfugge di mano.

Non si tratta più di pensare con la tecnica, ma di pensare contro la sua pretesa neutralità. Ed è qui che si apre lo spazio del conflitto: non tra uomo e macchina, ma tra uso politico della tecnologia e possibilità di riconoscere ciò che essa nasconde.

3. PIGMALIONE E IL GOLEM: MITI ANTICHI, PERICOLI MODERNI

L’analisi dei miti di Pigmalione e del Golem apre una riflessione sulla relazione ambigua tra creatore e creatura, una dinamica che, nell'era dell'intelligenza artificiale, ha ormai superato la soglia del simbolico. L'oggetto plasmato non è più una figura allegorica, bensì un agente che agisce nel mondo, con una sua autonoma capacità di influenzare il reale.

Il mito di Pigmalione, in particolare, si reincarna nei secoli, fino alla celebre commedia di George Bernard Shaw, Pygmalion (1913), dove il professor Higgins “addestra” Eliza Doolittle affinché parli e si comporti come una dama, modificando la sua identità attraverso la lingua. Questo atto, che si presenta come una semplice operazione di educazione o raffinamento, è in realtà profondamente violento: Eliza viene trasformata per aderire a uno standard culturale e sociale imposto da altri, subendo una coercizione che, pur raffinata, non lascia spazio alla sua autonomia. Un gesto che oggi riecheggia nel modo in cui le intelligenze artificiali vengono addestrate: si scelgono i dati, si definiscono le regole, si plasma il comportamento linguistico dell’algoritmo affinché risponda a un modello normativo.

Nel mio articolo Cloud di guerra, ho mostrato come questa “simulazione intelligente” — l’IA — venga addestrata per colpire corpi reali, delegando alla statistica la responsabilità di azioni devastanti come quelle in corso da oltre un anno e mezzo a Gaza. In questo senso, l’IA non è più Galatea che prende vita, né Golem che protegge, ma diventa un'arma di sterminio, un’entità che agisce con uno scopo ben preciso: la distruzione totale degli esseri umani così come dei territori.

Anche il Golem, però, è vivo e lotta, e si può dire che oggi lo vediamo muoversi in alcuni palazzi del potere. Nel discorso politico di alcuni leader israeliani il riferimento non è esplicito, ma la dinamica è la stessa: invocare una creatura primordiale nata per difendere un popolo da attacchi esterni, una macchina identitaria che giustifica qualsiasi azione, anche la più disumana, in nome della sopravvivenza. Il Golem che oggi prende forma nei bombardamenti su Gaza non è fatto d’argilla, ma di algoritmi, codici e fuoco, ed è caricato di uno scopo: proteggere Israele distruggendo l’altro.

Una declinazione che, tuttavia, tradisce la natura più antica e profonda del Golem, come ci ricorda la studiosa israeliana Hora Aboav. Nella parola Golèm (גֹלֶם,) risuona una dimensione trasformativa: il Golem non è solo una creatura da temere o controllare, ma è un simbolo della metamorfosi possibile. La lettera ג (Ghìmel), da cui prende vita il termine, è un ponte: conduce fuori dall’utero domestico, introduce il deserto dell’esistenza, accompagna verso la consapevolezza di sé. Il Golem rappresenta dunque una forma primordiale destinata a maturare, un bozzolo che si prepara a diventare farfalla.

Oggi, invece, il Golem è di nuovo invocato come pretesto per evitare la trasformazione, per rimanere incistati nella paura, nell’identità rigida, nella pulsione di annientamento e di morte. Ma un popolo che non sa svezzarsi — come insegna la radice לגְמֹל (lègmol) — non cresce. Rischia di rimanere prigioniero del proprio bozzolo, vittima di un’identità che non sa più ruotare né mutare.

4. MELANCONIA, NICHILISMO, DEPRESSIONE: SINTOMI DI UN SISTEMA MALATO

La depressione è spesso descritta come una malattia della civiltà moderna, un effetto collaterale di una società che celebra l’efficienza e la produttività. Sebbene questa analisi offra spunti interessanti, il rischio è ridurre il problema a una condizione individuale, mentre esso è in realtà profondamente sistemico, radicato nel cuore stesso del nostro modello socioeconomico.

La diffusione della depressione non è una mera coincidenza: è un sintomo di un sistema che premia l’automazione, il controllo e la resa a scapito della vita umana. L'intelligenza artificiale, in questo contesto, non è solo uno strumento neutro, ma un amplificatore delle logiche oppressive già in atto, con l’ambizione di ridurre ogni aspetto della nostra esistenza a un'operazione di calcolo. Come ho già sottolineato in L’algoritmo di Prometeo, è fondamentale interrogarsi su chi controlla queste tecnologie, con quali scopi e con quali conseguenze. Ma questo interrogativo non è sufficiente se non ci spingiamo a considerare come la depressione e la distruzione del soggetto umano siano in realtà prodotti di un sistema che automatizza e predice.

Un esempio lampante è l’automazione del lavoro di cura: un settore cruciale della nostra società, che tradizionalmente richiedeva l’intervento umano, è sempre più delegato alle tecnologie IA. I caregiver, un tempo professionisti umani, si stanno trasformando in assistenti algoritmici che gestiscono anziani, disabili e malati cronici. Questo modello di "cura predittiva" ha l’apparente vantaggio di ottimizzare il tempo e risparmiare risorse, ma dissolve progressivamente l’empatia e il valore della relazione umana. La solitudine e il disincanto, che sono già all’origine di numerosi disturbi psicologici, sono amplificati dalla sostituzione delle interazioni umane con logiche automatizzate. La depressione diventa allora un effetto collaterale dell'automazione, non solo nel senso psico-emotivo, ma anche come risultato di un impoverimento delle relazioni umane.

Allo stesso modo, negli Stati Uniti, il sistema carcerario si sta sempre più avvalendo dell’IA per determinare la condotta dei prigionieri, il rischio di recidiva e, in alcuni casi, la loro libertà condizionale. Algoritmi come COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) calcolano il rischio di recidiva, ma sono spesso basati su dati storici distorti che penalizzano ulteriormente le classi più vulnerabili, alimentando una spirale di ingiustizia. In questo contesto, la depressione non è solo il risultato dell'isolamento e delle dure condizioni carcerarie, ma anche un effetto sistemico del controllo automatizzato, che trasforma l’individuo in un numero da prevedere e trattare, senza alcuna considerazione per la complessità della sua esperienza e del suo vissuto.

In entrambi i casi — dalla cura al sistema penale — l’intelligenza artificiale non fa altro che amplificare e normalizzare l’alienazione già intrinseca nel sistema. La depressione diventa così un prodotto sistemico, un effetto inevitabile di una macchina sociale che privilegia l’automazione, il controllo e la predizione, sacrificando l’individualità e la libertà.

In conclusione, l'intelligenza artificiale non è solo uno strumento né un destino ineluttabile. È specchio e moltiplicatore del sistema che l’ha generata. Non è la coscienza a essere intrappolata nella macchina: è la macchina a essere già dentro la nostra coscienza. E se è vero che «non ci sono alternative», allora è tempo di inventarle.

Riavvolgere il filo, sì — ma per tagliarlo.