«Tutto bene, madama la marchesa!» - Soluzionismo, accelerazionismo, tecno-ottimismo

Mais, à part ça, madame la Marquise,

tous va très bien, tous va très bien.

(Paul Misraki, 1935)[1]

Dalla celebre Tout va très bien,

madame la marquise, di Paul Misraki,

canzone umoristica francese del 1935.

Di fronte ai pericoli e ai rischi che lo sviluppo tecnologico presenta, sempre più spesso da parte dell’ideologia dominante si risponde o negandoli senz’altro (e riducendo le connesse preoccupazioni a semplici reazioni tecnofobiche), oppure dichiarando che tali controindicazioni in effetti esistono ma vanno per così dire ridimensionate, perché in prospettiva passibili a loro volta di soluzione tecnica. Questa seconda strategia argomentativa è negli ultimi tempi, a fronte della sempre maggior evidenza dei problemi ecologici e non solo, largamente dominante. Il risultato che si ottiene, sul piano ideologico, non è poi tanto diverso da chi nega semplicemente i problemi: si afferma, infatti, che i rischi connessi all’adozione di una certa tecnologia non devono in alcun modo frenarne o rimetterne in discussione l’applicazione. Dal momento che appunto, se problemi e rischi esistono, questi verranno immancabilmente, in futuro, risolti dallo stesso sviluppo tecnico. Così è stato, del resto in passato – si aggiunge – e così sarà in futuro, nei secoli dei secoli, amen. Quest’ultima parola, naturalmente, non viene detta; la metto io solo per richiamare (provocatoriamente) il carattere quasi religioso,[1] o meglio magico-religioso, di tale convinzione.

SOLUZIONISMO

Un esempio notevole di questa visione, che alcuni chiamano “soluzionismo tecnologico” (o semplicemente soluzionismo)[2] si trova nelle recenti dichiarazioni di uno dei big della Silicon Valley, Eric Schmidt, già CEO di Google (dal 2002 al 2011) e più di recente, tra le altre cose, presidente della National Security Commission on Artificial Intelligence statunitense. Parlando a proposito dell’impatto ecologico dell’universo digitale,[3] in particolare con riferimento alla prospettiva di diffusione dell’intelligenza artificiale (molto dispendiosa sul piano energetico), Schmidt ha sostenuto tra l’altro:

«Non raggiungeremo gli obiettivi di sostenibilità perché non siamo organizzati per farlo. Investiamo quindi senza limiti in intelligenza artificiale e data center, anche se consumano tantissima energia, e sarà proprio l’AI a risolvere il problema».

A una prima lettura di queste due frasi, riportate dal “Sole 24 Ore”, appare evidente il non sequitur del ragionamento; ma la cosa non deve stupire, perché alla base sta appunto il dogma soluzionista. Continua infatti Schmidt:

«È in arrivo un’intelligenza aliena. Tutto sarà sommerso dalle enormi esigenze di questa tecnologia […]. Potremo commettere degli errori nell’utilizzarla ma non arriveremo mai alla soluzione attraverso la conservazione. Investiamo senza barriere e sarà lei a fornirci la risposta».[4]

A voler essere benevoli, si potrebbe dire che questo “soluzionismo”, questo ottimismo radicale riguardo alla capacità del genere umano di trovare, appunto, soluzioni ai problemi che di volta in volta si trova di fronte, compresi quelli che esso stesso produce, sia in fondo lo sviluppo di un’idea profonda e ben radicata nella cultura dell’Occidente, e che troviamo per esempio in alcuni celebri versi dell’Antigone di Sofocle, allorché l’uomo viene definito «sempre capace di trovare soluzioni» (così si potrebbe tradurre l’aggettivo usato dal tragediografo greco, pantòporos).[5]

Ora, ammesso e non concesso che si debba necessariamente dar ragione a Sofocle, credo che si possa certo convenire che l’uomo è sempre stato capace di cavarsela in situazioni complesse; e tuttavia questo non è un buon motivo per credere che riuscirà a farcela sempre e comunque, e dunque per figurarsi una sorta di onnipotenza dell’uomo. E del resto, com’è noto, apparteneva alla saggezza dell’antica Grecia (e dello stesso Sofocle nel verso appresso), insieme a questa precoce capacità di cogliere l’ingegnosità umana e le sue capacità di sovrastare le asperità della natura, anche la precisa consapevolezza che – parole questa volta di Eschilo nel Prometeo incatenato – «la tecnica è di gran lunga più debole della necessità».[6] Da notare che lo stesso quotidiano economico, evidentemente perplesso, chiede il parere dello scienziato Francesco Stellacci (IPFL, Politecnico federale di Losanna), che definisce una simile posizione molto pericolosa,

«perché è basata sull’ipotesi che una soluzione esista; e cosa succederebbe allora se una soluzione non esistesse? Per altri aspetti importanti della sostenibilità come il consumo del cibo e di materie prime, ad esempio, la soluzione non esiste affatto».

E perché non pensare, allora, che tra i modi per fare fronte alle difficoltà e ai rischi, dunque per rendere onore a tale nostra pantoporìa, non ci sia, per esempio, il principio di precauzione, la scelta cioè di astenersi da certe scelte, il rifiuto di applicare certe tecniche ecc.? Non è anche questo un modo intelligente per andare verso un futuro così ricco di incertezze e pericoli?

ACCELERAZIONISMO E TECNO-OTTIMISMO

Qui – abbandonando ora gli antichi e tornando purtroppo ai contemporanei – si aggiunge un altro elemento a determinare il cocktail dell’ideologia tecno-nichilistica contemporanea: quello del culto dell’accelerazione, o accelerazionismo, anch’esso evidente nelle dichiarazioni che stiamo esaminando.

Già fortemente implicata nell’idea di progresso, e secondo alcune letture (come quella di Koselleck)[7] interpretabile almeno in parte come concetto religioso secolarizzato, l’idea di accelerazione appare un tratto caratterizzante del mondo moderno, in particolare dalla rivoluzione industriale in avanti. L’accelerazione appare non solo un carattere dell’industria moderna, ma allo stesso tempo un imperativo tecnico, etico e politico per la società nel suo complesso: se infatti – questa la tesi – la via intrapresa dall’umanità è senza dubbi orientata alla piena felicità, allora appare sensato invocare l’accelerazione di tutti i processi in essere.

A rigore, l’accelerazionismo sarebbe una corrente minoritaria (e piuttosto bizzarra) di marxisti angloamericani che, in linea con un certo Marx, perorano la causa di uno sviluppo estremo di ogni innovazione tecnologica, certi che questo infine porterà al comunismo, ambiente nel quale peraltro lo sviluppo troverà davvero modo di espandersi, dal momento che il modo di produrre capitalistico, secondo loro – e sempre secondo un certo Marx – è dello sviluppo tecnico in verità anche un freno (poiché i rapporti sociali di produzione costituirebbero, per ragioni su cui non è possibile qui soffermarsi, una “costrizione” allo sviluppo delle forze produttive).[8]

Non intendo però qui occuparmi di questa scuola di pensiero, ma di quell’accelerazionismo che è invece normalmente presente nella logica di funzionamento dell’attuale capitalismo e che soprattutto sta nella ideologia di molti dei suoi agenti, in particolare dalle parti dell’industria digitale, dove non s’accompagna certo a fantasie socialiste ma molto più prosaicamente alle proprie prospettive di arricchimento.[9] Ecco, nelle parole che abbiamo letto prima, infatti, risuona anche questo imperativo: lo sviluppo tecnologico, la macchina tecno-economica non si deve fermare, né rallentare, per alcuna ragione, ma anzi deve costantemente accelerare. Tanto più rapida sarà, in tal modo anche la soluzione ai problemi e ai “guasti” eventualmente prodottisi. Se si vuole un’esemplificazione molto chiara di tale concezione, si può leggere utilmente il Technooptimist Manifesto di Marc Andreessen (2023):

«Crediamo che non esista problema materiale, creato dalla natura o dalla tecnologia, che non possa essere risolto con maggiore tecnologia. […] Dateci un problema reale e noi inventeremo la tecnologia che lo risolverà. […] Crediamo nell’accelerazionismo – la propulsione consapevole e deliberata dello sviluppo tecnologico».[10]

Siamo qui in presenza di una variazione sul tema di quel «futurismo nichilista» di cui mi sono occupato in un saggio su “Controversie” qualche tempo fa.[11]

-----

È chiaro che quello che ho qui sommariamente descritto è un ottimo dispositivo culturale di supporto all’attuale sistema economico-sociale sotto forma di celebrazione dell’incessante progresso tecnologico (che è poi – non dimentichiamolo – progresso nell’affermazione del potere del capitale sull’umanità e sulla natura). Un dispositivo che, tra le altre cose, tende a liquidare l’idea che, in un qualunque senso, sia necessario porre qualche freno o controllo sullo sviluppo tecnologico in favore di più importanti valori umani o societari.

Proprio la capacità delle società di governare (lo dice oggi perfino un apologeta della transizione digitale come Luciano Floridi),[12] e dunque anche di frenare in determinate circostanze, gli sviluppi tecnologici sarebbe, invece, essenziale oggi di fronte all’evidenza dei danni ambientali prodotti dal crescere esponenziale dell’infrastruttura digitale. Lo osserva per esempio una studiosa americana di questi temi, Arielle Samuelson, che include tra le strategie per rendere Internet meno inquinante una «maggiore cautela nel considerare se l’applicazione dell’IA sia davvero necessaria in ogni industria».[13]

Parole sacrosante, che dovrebbero essere incise all’ingresso delle aziende, delle scuole e delle università, e più in generale fatte circolare nel dibattito pubblico delle nostre società, in un momento in cui la prospettiva della colonizzazione digitale di ogni ambito della vita ci viene presentata come ineluttabile Destino.

NOTE

[1] Che l’ideologia del digitale sia una «quasi-religione» è ben argomentato, da ultimo, nel notevole saggio di Gabriele Balbi, L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale, Bari-Roma, Laterza, 2022, p. 75-115).

[2] Il termine è stato coniato da E. Morozov in Internet non salverà il mondo, Milano, Mondadori, 2014, avendo poi una certa fortuna. Va detto, tuttavia, che non si tratta di una novità connessa specificamente alle tecnologie digitali, ma più in generale a un mito collegato alla cultura tecnica delle società industriali avanzate (capitalistiche certamente, ma non è mancata una tecnofilia socialista in Urss), secondo il quale in fondo la tecnica è, in termini quasi religiosi, una entità salvatrice.

[3] Su questi temi, oggi al centro di un crescente interesse delle scienze sociali, mi permetto di rimandare ad alcuni miei articoli apparsi su questa rivista: Internet non è una “nuvola”, https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-prima-parte/ e https://www.controversie.blog/internet-non-e-una-nuvola-seconda-parte/, e I costi ambienali del digitale. Una bibliografia ragionata, “Controversie”, anno I, n. 5 (2025), https://www.controversie.blog/costi-ambientali-del-digitale-bibliografia/

[4] Barbara Carfagna, Intelligenza artificiale: consumi di energia enormi, non sappiamo chi la produrrà, “Il Sole 24 Ore”, 13 ottobre 2024, p. 12. Sottolineatura mia.

[5] Sofocle, Antigone, ai vv. 360-61, dove si dice che l’uomo, pantpòros appunto, àporos ep’oudèn èrchetai to mèllon, ovvero «non va mai verso il futuro privo di risorse» (traduzione mia, ma la tr.it. di Ezio Savino, per esempio, recita «infinito artista, inerte non affronta / nessun domani». Sofocle, Edipo re. Edipo a Colono. Antigone , introduzione di Umberto Albini, traduzione, nota storica e note di Ezio Savino, Milano, Garzanti, 1988, p. 249).

[6] Traduce invece «O arte, quanto più debole sei del destino» Carlo Carena (Eschilo, Prometeo incatenato, a cura di Carlo Carena, Torino, Einaudi, 1995, p. 24). È proprio questa consapevolezza della cultura greca antica che costituì sempre un freno alla formazione del concetto di progresso illimitato nello sviluppo storico (per il quale si dovrà attendere l’età moderna), come aveva notato Dilthey, secondo il quale la concezione greca del mondo «faceva susseguire l’uno all’altro periodi di nascimento, di svolgimento e di regresso dell’universo, in una monotona mancanza di speranza; e questo corso circolare diventava per i Greci il più sublime simbolo della transitorietà della razza umana» (Wilhelm Dilthey, Il secolo XVIII e il mondo storico, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, p. 28).

[7] Cfr. Reinhart Koselleck, Accelerazione e secolarizzazione, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989.

[8] Per questa ideologia si veda Alex Williams – Nick Srniceck, Manifesto accelerazionista, postfazione di Valerio Mattioli, Roma-Bari, Laterza, 2018. Al termine di questa sfrenata fantasia utopistica sta poi l’utopia tecno-comunista che uno di questi teoreti, Aaron Bastiani, ha chiamato Fully Automated Luxury Communism, «comunismo del lusso integralmente automatizzato», da lui illustrato in un omonimo volume pubblicato (con sprezzo del ridicolo!) dalla casa editrice londinese Verso.

[9] Anche qui, comunque, le fantasie tecno(fanta)scientifiche non mancano, tra ibridazione uomo-macchina, “superamento della biologia”, prolungamento della vita, colonizzazione dei pianeti extraterrestri ecc. Per una rassegna di queste affabulazioni utopiche, si vedano, oltre a Gabriele Balbi, L’ultima ideologia, cit.; Mark O’Connell, Essere una macchina. Un viaggio attraverso cyborg, utopisti, hacker e futurologi per risolvere il modesto problema della morte, Milano, Adelphi, 2018; e, con particolare attenzione alla lunatica Weltanschaaung di Elon Musk e della sua combriccola, Paolo Bottazzini, The Musk. Teoria e pratica di un genio egoista, Milano, Bietti, 2025, sul quale tornerò prossimamente con un articolo dedicato.

[10] Marc Andreessen, The Techno-Optimist Manifesto, “Andreessen Horowitz”, October 16, 2023, https://a16z.com/the-techno-optimist-manifesto/

[11] Cfr. Toni Muzzioli, Avanti verso il nulla. Sul futurismo nichilista contemporaneo, “Controversie”, 24/06/2024, https://www.controversie.blog/futurismo-nichilista-1/

[12] Cfr. Luciano Floridi, L’era digitale richiede responsabilità, “La lettura” / “Corriere della sera”, 20 luglio 2025, p. 7-9. «La società digitale – leggiamo – necessita di nuove regole per gestire e indirizzare le trasformazioni in corso. (…) L’evoluzione tecnologica non dovrebbe procedere per inerzia di mercato o secondo logiche puramente ingegneristiche e di massimizzazione del profitto. Queste sono il motore necessario, ma le mani sul volante, e la decisione su dove andare, restano alla società e alla politica». Naturalmente una simile capacità di governo deve implicare anche la possibilità di fermare talune scelte tecniche, altrimenti ogni dichiarazione in favore delle regole resta “acqua fresca”. Come temo sia il caso anche di queste parole.

[13] Arielle Samuelson, Are your internet habits killing the planet?, “Heated”, May 28, 2024, https://heated.world/p/are-your-internet-habits-killing

La dura verità. Dalla sodomia della lettura alla veridizione nell’epoca della riproducibilità tecnica

SODOMIE

In molte iscrizioni del V secolo a.C., distribuite tra la Magna Grecia e l’Attica, il lettore viene etichettato katapúgōn, sodomizzato, e viene additato alla comunità come l’individuo che si è lasciato possedere dall’autore dell’epigrafe. Si comprende perché Platone nel Teeteto raccomandi prudenza e moderazione nel rapporto con i testi scritti, e perché abbia sospettato di questa forma di comunicazione per tutta la vita – sebbene i suoi Dialoghi abbiano contribuito a rendere per noi il libro la fonte di conoscenza più autorevole. Jesper Svenbro, in uno dei suoi saggi più brillanti di antropologia della lettura (1), rileva che l’esercizio di decodificare il testo, e di ricostruire il significato delle frasi, incorra per gran parte dell’antichità nelle difficoltà della scriptio continua, senza stacchi tra le parole e senza interpunzioni: fino al Medioevo, la maggior parte degli interpreti deve compitare ad alta voce le lettere, come fanno i bambini alle prime armi con la decifrazione della scrittura, per ascoltare il senso di ciò che sta pronunciando – più che riconoscerlo in quello che sta vedendo. Il lettore quindi presta la propria voce, il proprio corpo, al desiderio di espressione dello scrittore: il testo esiste nella proclamazione orale del contenuto, mentre il suo formato tipografico resta lettera morta.

Nella cultura greca, molto agonistica, questa subordinazione di ruoli non può rimanere inosservata. Per di più, la sua forma è congruente con quella che si stabilisce tra il giovane che deve seguire il suo percorso di formazione e l’amante adulto che finanzia i suoi studi, visto che non è il padre né la famiglia naturale a sostenere questi costi: al termine della paideia il ragazzo deve testimoniare in pubblico se l’erastḗs abbia abusato del suo corpo, degradandolo al rango passivo di uno schiavo. L’adolescente deve conquistare un protettore di età più matura, senza però concedersi rinunciando alle prerogative del cittadino libero.

Il lettore incauto, o troppo appassionato, abbandona il proprio corpo all’io parlante dello scrittore: un’abdicazione al dominio di sé cui le persone perbene costringono gli schiavi, sottraendosi ad ogni rischio. Per un greco classico la verità è una caratteristica di quello che è stato visto con i propri occhi, come viene comprovato dagli storici Erodoto e Tucidide; Socrate e Platone hanno affidato il loro insegnamento al dialogo dal vivo. L’Accademia, e anche il Liceo di Aristotele, sorgono accanto a palestre dedicate alla preparazione atletica e militare degli ateniesi; Platone è un soprannome che indica le «spalle larghe» del maestro di dialettica.

IL POTERE DI VERIDIZIONE

Il potere di dire la verità, all’atto di nascita della filosofia, si legittimava su requisiti che appaiono del tutto diversi da quelli che lo hanno ratificato negli ultimi secoli, e che come osserva Sergio Gaiti in un recente articolo su Controversie, sono in affanno nel mondo contemporaneo.

Per i greci la formazione dell’uomo libero coinvolgeva i valori della prestanza fisica, del coraggio, dell’obbedienza alle leggi patrie, della frequentazione di buone compagnie: la verità poteva emergere solo in un contesto che rispettasse questi requisiti – che dal nostro punto di vista sembrano più indicati per un raduno neofascista, che per un seminario di intellettuali, o per la consulenza ad un board aziendale, o per i principi di una disposizione di governo. Eppure l’epoca di Platone e Aristotele è senza dubbio una delle massime espressioni del talento intellettuale dell’Occidente, e il momento assiale per la nascita della tradizione scientifica. Nella nostra epoca, almeno fino all’irruzione dei social media e dei portali di ricerca, nessuno avrebbe mosso obiezioni all’assunto che i garanti della verità sono i metodi di peer review delle riviste scientifiche, la sorveglianza delle commissioni di concorso e di esame per le carriere universitarie, il vaglio della comunità degli intellettuali su qualunque dichiarazione relativa alla natura, alla storia e alla società, il filtro degli editori di stampa, radio, televisione, cinema e musica, su quali temi meritino l’attenzione pubblica e cosa sia invece trascurabile. In altre parole, anche per l’epoca contemporanea esiste (esisteva?) una cerchia di individui, che rappresenta la classe delle buone compagnie da frequentare per accedere all’Acropoli della verità, il luogo in cui si sa di cosa ci si debba occupare e in che modo si debba farlo. Al di là delle dichiarazioni di intenti e dei cardini ideologici, in tutti i paesi avanzati è tendenzialmente sempre la stessa classe sociale ad alimentare le fila degli accademici, dei politici, dei manager, dei giornalisti – è lo stesso cluster economico e culturale a formare controllori e controllati del potere, in tutte le sue forme (2).

Ma più che l’appartenenza ad una élite per censo e discendenza, ciò che conta è l’affiliazione ad una categoria accomunata dalla formazione universitaria, con la condivisione dei valori sullo statuto della verità, sui metodi della sua esplorazione, sui criteri di accesso ai suoi contenuti, sulle procedure della sua archiviazione, riproduzione, comunicazione. Come osserva Bruno Latour (3), l’adesione a queste prescrizioni coincide con l’accesso ad una comunità di pari, fondata sull’addestramento a vedere le stesse cose quando i suoi membri si raccolgono nel laboratorio dello scienziato – qualunque sia la disciplina in causa. Restano fuori tutti coloro che non sono iniziati alla percezione di questo grado del reale.

DIVISIONE DEL LAVORO LINGUISTICO

Nei termini di Foucault (4), ripresi da Agamben (5), questi processi di legittimazione e di produzione del sapere sono dei dispositivi, in grado di porre in essere esperienze che hanno riconoscimento intersoggettivo e consistenza pubblica. Le piattaforme digitali come Google e Facebook, nonché le varie tipologie di social media da cui è colonizzato il nostro mondo, non hanno fatto altro che automatizzare i meccanismi alla base del loro funzionamento, estendendo la base di accesso a tutti. Ma questo gesto di apertura ha innescato una rivoluzione di cui nessuno avrebbe potuto sospettare la portata.

L’algoritmo dal quale si è sviluppato Google, PageRank, misura la rilevanza di un contenuto partendo dal calcolo della quantità di link in ingresso da altre pagine web, e dalla ponderazione della loro autorevolezza, sulla base di un calcolo ricorsivo. L’algoritmo è la traduzione in chiave digitale del principio della bibliometria accademica, con cui il valore di un saggio (anche per la carriera del suo autore) corrisponde al numero di citazioni in altri studi scientifici (6)(7). Ma nel circuito delle università, l’autorevolezza di riviste e collane editoriali è stabilito a priori da altre istituzioni, quali ministeri o agenzie di rating, che giudicano il loro credito scientifico.

La strategia di Google e dei giganti della tecnologia è consistita nell’imposizione di una democrazia dal basso, fondata sul riconoscimento empirico del modo in cui la fiducia si distribuisce di fatto nel pubblico più ampio. L’assunto è che, in quella che Hilary Putnam ha descritto come la divisione sociale del lavoro linguistico (8), ciascuna nicchia di interesse coltiva autori specialistici, in grado di valutare (ed eventualmente linkare) i contenuti degli altri – e lettori occasionali o devoti, immersi in un movimento di approfondimento non gerarchico e non lineare tra i testi. L’esistenza stessa di Google incentiva chiunque a divulgare il proprio contributo sugli argomenti di cui si ritiene esperto, in virtù della possibilità di incontrare un pubblico di curiosi o di entusiasti che lo consulteranno. Wikipedia, l’enciclopedia «nata dal basso», ha raggiunto in questo modo un’autorevolezza di fatto superiore all’Enciclopedia Britannica, e conta su oltre 7 milioni di voci (in inglese), contro le 120 mila della concorrente più antica e più blasonata.

Il meccanismo di controllo sulla validità dei contenuti – per la comunità di riferimento – è rimasto lo stesso di prima, ma si sono moltiplicate le congregazioni di esperti, i temi di competenza, ed è in via di dissoluzione la capacità di governare l’agenda setting di interesse collettivo da parte della classe che disponeva del monopolio di veridizione, almeno fino a un paio di decenni fa. In italiano le voci di Wikipedia sono poco meno di 2 milioni, e 2.711 di queste sono dedicate al mondo immaginario di Harry Potter, 1.643 a quello Dragon Ball, 951 a quello di Naruto; la voce Naruto conta 9.245 parole, contro le 5.557 della voce Umberto Eco, e le 6.686 di Cesare Pavese. I focus dell’attenzione e l’intensità del coinvolgimento sono distanti da quelli un tempo decretati dalle istituzioni, sono molto più numerosi, e le comunità che li coltivano possono ignorarsi o entrare in conflitto, ricorrendo a criteri del tutto divergenti di selezione dei dati, modalità di analisi, interessi pragmatici, sostegni ideologici.

L’ORIENTAMENTO DELLA CIVETTA

Quando l’11 dicembre 2016 The Guardian ha denunciato che i primi dieci risultati di Google per la domanda «Did the Holocaust really happen?» linkavano pagine negazioniste, i fondatori del motore di ricerca, Larry Page e Sergey Brin (entrambi di famiglia ebraica), hanno immaginato di risolvere il problema modificando il codice del software. Il progetto di aggiornamento Owl dell’algoritmo avrebbe dovuto trovare un metodo automatico per discriminare i contenuti veri da quelli falsi, eliminando le fake news dalla lista delle risposte (9). Un obiettivo così ambizioso dal punto di vista epistemologico non è mai stato raggiunto, sebbene Google abbia implementato da allora decine di aggiornamenti per premiare contenuti «di maggiore qualità».

È probabile che la ricognizione degli ingegneri abbia seguito una pista sbagliata: la verità non è una proprietà formale degli enunciati che possa essere catturata con una struttura di calcolo, complesso a piacere. Per restaurare una forma univoca di verità si sarebbe dovuto ripristinare il monopolio delle istituzioni che ne stabilivano il perimetro, la gerarchia della rilevanza, il dizionario e i criteri di valutazione. La sconfinata periferia delle comunità che circondano e che assediano l’Acropoli del sapere non è popolata da gruppi che hanno sempre allignato in qualche tipo di latenza, in modo informale e sottotraccia: senza una piattaforma che permetta agli individui di riconoscere le proprie passioni (o le proprie ossessioni) come un mondo intersoggettivo, che è possibile ammobiliare e abitare con altri che le condividono, non esiste identità collettiva, confraternita, aggregazione in qualche modo individuabile. La rintracciabilità universale di qualunque contenuto, la trasformazione dei media, ha modificato il panorama della verità, in cui si muove con smarrimento solo la classe che in precedenza ne deteneva il monopolio. Lo sconcerto peraltro non riguarda i contenuti, che nella prospettiva della classe intellettuale sono rimasti gli stessi di prima – ma la denegazione della perdita di potere, il rifiuto di accettarne le conseguenze, un po’ come è capitato a Page e Brin nella loro veste di clerici. Le altre comunità appaiono invece sicure nell’elezione delle loro fonti accreditate, nell’interazione con i modelli di comportamento e di pensiero, nei criteri di discriminazione del plausibile – che non riguardano i processi di adaequatio intellectus et rei, ma il miglior adattamento all’ambiente sociale e informativo di appartenenza. Dai ragazzi di Atene a quelli che si chillano scorrendo le bacheche di TikTok nella Milano di oggi, è questa la competenza che guida in modo infallibile al riconoscimento della |verità| (10).

BIBLIOGRAFIA

(1) Svenbro, Jesper, Phrasikleia: Anthropologie de la lecture en Grece ancienne, Editions La Decouverte, Paris, 1988.

(2) Ventura, Raffaele Alberto, Radical choc. Ascesa e caduta dei competenti, Einaudi, Torino, 2020.

(3) Latour, Bruno, Non siamo mai stati moderni, tr. it. di Guido Lagomarsino e Carlo Milani, Eleuthera, Milano 2018.

(4) Foucault, Michel, L'Archéologie du savoir, Gallimard, Parigi 1969.

(5) Agamben, Giorgio, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006.

(6) Page, Larry; Brin, Sergey; Motwani, Rajeev; Winograd, Terry, The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web, in Technical Report, Stanford InfoLab 1999.

(7) Bottazzini, Paolo, Anatomia del giudizio universale. Presi nella rete, Mimesis, Milano 2015.

(8) Putnam, Hilary,The Meaning of Meaning, in Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Cambridge University Press, Londra 1975, pp. 215-271.

(9) Sullivan, Danny, Google’s ‘Project Owl’ — a three-pronged attack on fake news & problematic content, «Search Engine Land», 25 aprile 2017 (https://searchengineland.com/googles-project-owl-attack-fake-news-273700)

(10) Arielli, Emanuele; Bottazzini, Paolo, Idee virali. Perché i pensieri si diffondono, Il Mulino, Bologna 2018.

Un'ombra sulla democratizzazione della tecnoscienza - Il fallimento della consultazione nazionale CNAPI

Nell’articolo precedente abbiamo provato a dare un’idea di cosa sia il progetto del Deposito Nazionale delle scorie radioattive e della situazione di stallo in cui versa – in questo momento – tra una legge approvata nel 2011 e l’apparente cambiamento di piani enunciato dal Ministro dell’Ambiente meno di un mese fa.

Abbiamo anche accennato che il processo di identificazione della località dove costruire il Deposito1 doveva passare attraverso la Consultazione Pubblica, un iter che prevede la discussione pubblica, con «tutti i soggetti interessati alla realizzazione e all’esercizio del deposito, inclusi i comuni in cui potrebbero essere localizzati, le regioni coinvolte, le associazioni ambientaliste e i cittadini residenti nelle aree interessate».

OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Nel disegno delineato da Sogin, la Consultazione Pubblica aveva tre obiettivi:

- il primo, di ampio respiro, era spiegare a tutti gli stakeholder coinvolti cos’è il Deposito, perché è necessario farlo, come viene fatto e perché non comporta rischi significativi per l’ambiente e la popolazione;

- il secondo obiettivo era arrivare alla Carta Nazionale delle Aree Idonee per la costruzione del deposito escludendo quelle 2 che – sulla base delle considerazioni fatte dagli interessati – presentano delle criticità ancora non considerate;

- il terzo, il più importante di tutti, era stimolare la candidatura di alcune delle Aree giudicate Idonee a luogo in cui costruire il Deposito.

COME SI FA LA CONSULTAZIONE POPOLARE

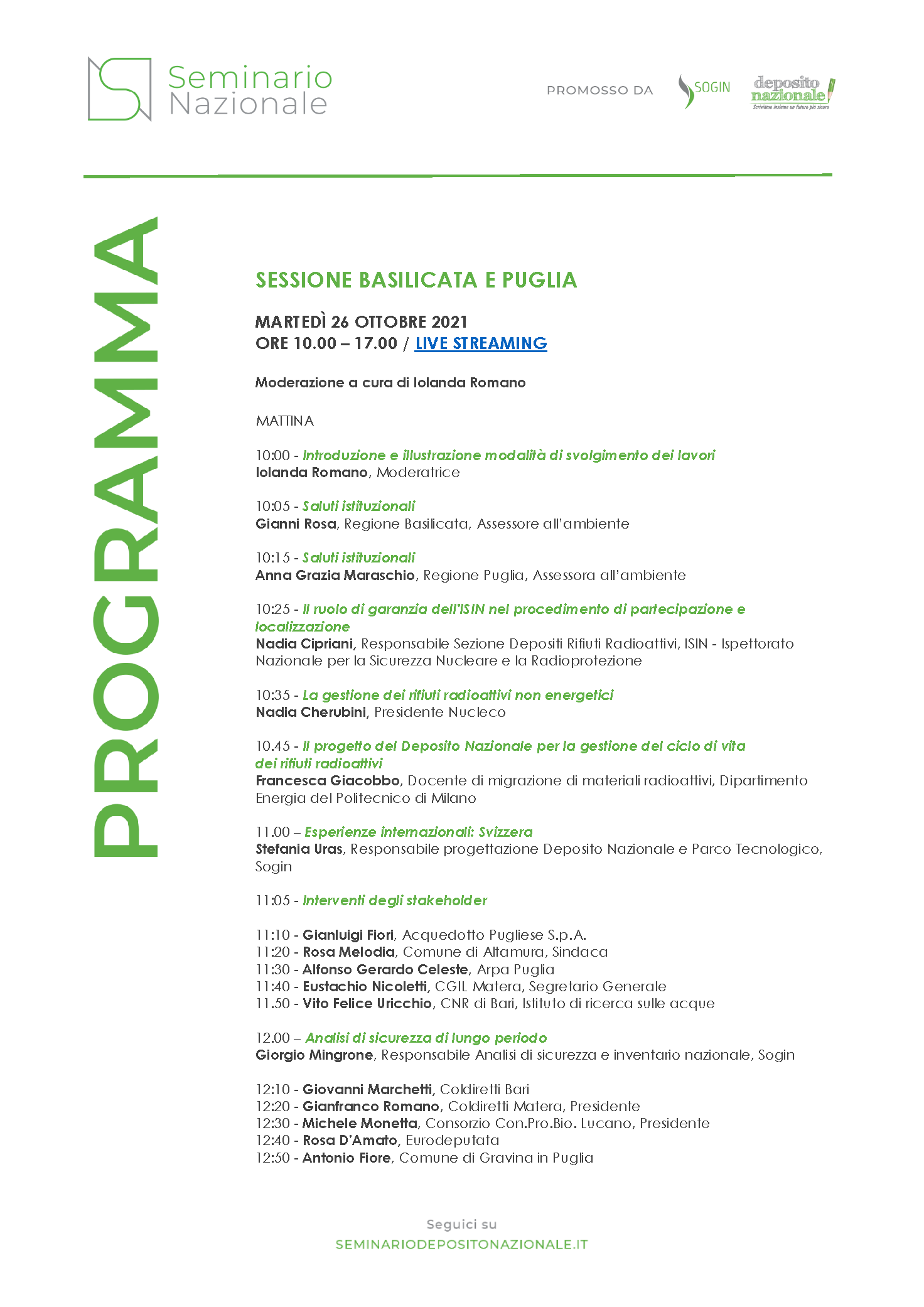

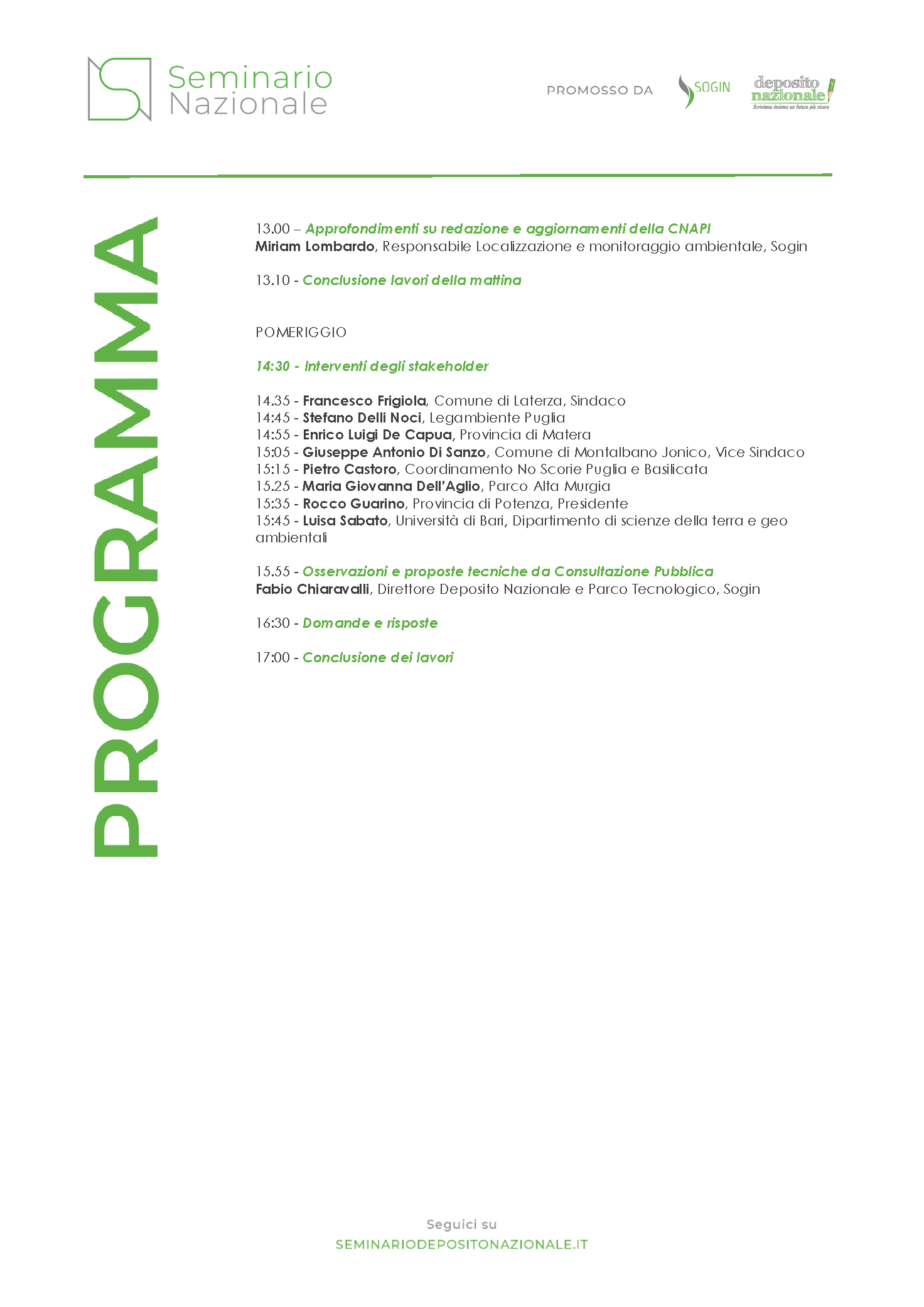

La Consultazione Popolare è costituita da un ciclo – chiamato Seminario Nazionale - di 10 sessioni: 2 plenarie di apertura e di chiusura dei lavori, una nazionale e una sessione per ciascuna delle 7 Regioni 3 in cui si trovano il 67 siti potenzialmente idonei.

Le sessioni e le relative discussioni sono tenute in video conferenza 4 e trasmesse in streaming in tempo reale, può partecipare chiunque, istituzioni, associazioni, privati cittadini.

La struttura delle sessioni, ripetuta quasi identicamente per ogni regione, è in forma di dialogo contradditorio, con:

- la componente promotrice del Progetto, costituita da Sogin, ISIN 5, Nucleco 6, le Università direttamente coinvolte nel progetto o nei Seminari;

- le parti portatici di interessi potenzialmente contrari o di richieste di chiarimento, come le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Arpa 7, i rappresentanti degli agricoltori, le associazioni ambientaliste.

Il colloquio procede secondo uno schema di narrazione, obiezioni, risposte alle obiezioni, conclusione istituzionale; all’interno del confronto è prevista una sessione di domande fatte dai partecipanti – inclusi i cittadini – e di relative risposte da parte del responsabile del progetto: l’Ing. Chiaravalli di Sogin.

Ogni sessione è seguita da una sintesi e da una formalizzazione dei risultati.

A titolo di esempio, ecco il programma della Sessione dedicata a Basilicata e Puglia:

In filigrana, nello svolgimento dei Seminari si intuisce che:

- Sogin domina il contraddittorio da una posizione cattedratica: è il referente delle domande, fornisce chiarimenti e neutralizza le obiezioni;

- il confronto mira a neutralizzare le obiezioni sull’impianto generale del progetto, a convincere gli ascoltatori della necessità e non pericolosità del Deposito. Solo occasionalmente censisce fattori di esclusione di alcuni siti.

QUALI DUBBI E OBIEZIONI SONO EMERSI?

Nelle sintesi degli incontri sono riportate le principali classi di obiezioni emerse durante i seminari. Sogin identifica due classi di argomenti ricorrenti:

- quelli di carattere generale (non direttamente collegati ai territori interessati dalla CNAPI);

- quelli legati direttamente alla CNAPI e all’applicazione dei Criteri di localizzazione della Guida Tecnica n. 29 (Sintesi Sessione Piemonte) 8.

Nel secondo gruppo figurano problemi come:

- aspetti geologici locali (ad esempio: sismicità locale o particolarità idrogeologiche) non considerati che potrebbero sconsigliare la localizzazione in una determinata area;

- la presenza di aree naturali protette, di habitat faunistici, di direttive protezionistiche, quale, ad esempio, il Geoparco degli etruschi, in Lazio (Sintesi Sessione Lazio);

- la «presenza di coltivazioni di prodotti di pregio e la presenza di zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale e dei beni culturali» o una concentrazione abitativa superiore a quanto rilevato (Restituzione dei lavori – Sessione Sicilia);

- possibili difficoltà logistiche, quali le condizioni dei trasporti e delle strade 9.

Questo genere di obiezioni è stato preso in considerazione dal Progetto 10 e ha portato all’esclusione di 16 siti potenzialmente idonei dalla Carta definitiva delle Aree Idonee, che ne contiene solo 51.

Scrive Sogin nella Sintesi della Sessione Lazio: «i temi affrontati e le indicazioni pervenute costituiscono un arricchimento della sua base conoscitiva, integrando le descrizioni preliminari fornite nelle Relazioni d’Area pubblicate a corredo della CNAPI […] Le tematiche evidenziate […] saranno debitamente tenute in conto nel corso delle eventuali successive fasi del processo di caratterizzazione. Le segnalazioni di potenziali criticità ed elementi di attenzione […] completeranno l’insieme delle conoscenze attualmente disponibili per ognuna delle API e integreranno la base conoscitiva a partire dalla quale verrà eventualmente elaborato il Piano di Indagine per la caratterizzazione tecnica di dettaglio delle aree idonee».

In questo senso, si può sostenere che la Consultazione Pubblica abbia raggiunto uno degli obiettivi: disegnare la mappa dei siti in cui è effettivamente possibile – visto il parere degli stakeholder nazionali e locali - costruire il Deposito Nazionale delle scorie radioattive.

Nella prima classe di obiezioni espresse dagli stakeholder, invece, ricadono temi quali:

- il mancato coinvolgimento nella decisione sui criteri per le Aree Potenzialmente Idonee;

- la mancata considerazione di principi rilevanti quali, ad esempio, la presenza di coltivazioni di prodotti di pregio (Coldiretti), di aree protette (WWF, LegaAmbiente), di vincoli dei beni culturali, che avrebbero potuto delineare con maggiore precisione la mappa di idoneità;

- la visione datata del territorio, in termini di densità abitativa, di antropizzazione, di tutele e di evoluzione dei vicoli, a causa del fatto che il Progetto è nato nel 2011, che le osservazioni spesso sono precedenti a quella data e che il Seminario si tiene nel 2021;

- la componente reputazionale dei territori, molti dei quali hanno una forte identità turistica – accentuata dal turismo di wilderness – che può essere messa in crisi dalla presenza del Deposito;

- la modalità eccessivamente strutturata e rigida della Consultazione Pubblica;

- infine, una serie di domande e obiezioni generali sulla pericolosità del Deposito, sull’opportunità di realizzarlo, sulla forma e sui contenuti del progetto 11.

Queste domande e obiezioni sono state neutralizzate dalle risposte di Sogin, che ha difeso, giustificato e sostenuto – di fatto senza possibilità di replica – l’adeguatezza del progetto e della consultazione, senza però – sembrerebbe dal tenore delle domande della Sessione conclusiva 12 – placare più di tanto i timori degli stakeholder.

IL FALLIMENTO DELLA DEMOCRATIZZAZIONE DELLA DECISIONE

Il terzo obiettivo della Consultazione Pubblica, quello di stimolare le candidature degli enti locali come aree obiettivo per la localizzazione del Deposito, è stato, invece, platealmente mancato.

Come abbiamo già visto, nessun Ente locale, fatto salvo per il Comune di Trino Vercellese che però non fa parte delle Aree Idonee, ha manifestato interesse ad ospitare il Deposito, vanificando di fatto lo sforzo organizzativo ed economico della Consultazione.

Tuttavia, è evidente che:

- la forma di road-show 13 con esposizione frontale e risposta alle obiezioni, adottata da Sogin per la consultazione pubblica, ha certamente favorito la contrapposizione tra il Progetto e le obiezioni, tra Sogin e le comunità locali;

- la segmentazione temporale e spaziale, regione per regione, dei lavori ha lasciato campo libero alla fuga dalla responsabilità, aggiungendo alla posizione NIMBY quella dello “scaricabarile” verso il successivo attore consultato;

- lo scarso coinvolgimento iniziale dei diversi attori e la mancanza sia di una fase co-creazione dei presupposti e dei valori dell’iniziativa, che di una adeguata “traduzione” del progetto e di un progressivo “arruolamento”, nei confronti delle comunità locali 14, hanno minato alla base il processo.

DARE SPAZIO AL DECISIONISMO OPPURE RIPROVARCI?

Si possono, ora delineare due possibili percorsi per uscire dall’impasse: il primo è – banalmente – che Sogin abdichi al ruolo (mal recitato, finora) di primus inter pares, che cerca di mettere d’accordo le istanze di tutti gli attori coinvolti, e la decisione passi nelle mani del Governo.

Tuttavia, dato che la mappa delle aree idonee, gli stakeholder e le obiezioni sono note a tutti e che – soprattutto – il fattore tempo non è ancora così stringente, si può pensare di fare un passo indietro e salvare l’idea della democratizzazione del processo di localizzazione.

Si può, forse, adottare un approccio co-creativo di maggiore coinvolgimento, sollecitare un dialogo paritetico tra tutti gli stakeholder, dedicare tempo e energie a esplicitare le scale valoriali locali, e condividere il valore irrinunciabile della realizzazione del deposito, l’analisi del rischio, le ragioni del timore, le opportunità, le regole per la localizzazione; si possono stimare le condizioni per l’alternativa di più siti, la componente economica, i vantaggi e le rinunce che comportano le diverse soluzioni – per sceglierne una che conti sull’adesione convinta di tutti.

Tuttavia, il fallimento di questo genuino 15 tentativo di coinvolgimento degli stakeholder getta un’ombra 16 inquietante sull’applicabilità del principio di democratizzazione delle decisioni tecnoscientifiche; perlomeno nei casi – come questo – di rilievo sociale e politico di grande respiro, con numerosi e variegati interessi coinvolti, che richiedano una forte assunzione di responsabilità da parte di alcuni segmenti di popolazione, il cui senso – soprattutto – sia legato a questioni ideologiche.

È possibile che alcune di queste decisioni, il cui oggetto ha carattere tecnoscientifico ma che sono così strettamente legate al sociale e al politico, implicano in ogni caso lo scontento di qualcuno: devono quindi essere affrontate con un articolato processo di ascolto degli interessi e dei potenziali vincoli, ma devono poi per forza convergere in una presa di responsabilità, informata e trasparente, ad opera di chi governa super partes.

NOTE:

Le sfide della scienza post-normale - Come costruire comunità estese di pari

La scienza post-normale (PNS) di cui parliamo in questa serie di articoli (ad esempio nel nostro precedente intervento) non descrive solo la condizione moderna che attraversa la scienza nella sua relazione con la politica e la società, ma ambisce a fornire pratiche utili per affrontare le situazioni conflittuali che spesso emergono in contesti di crisi ambientali e sanitarie.

Quando «i fatti sono incerti, i valori in contrasto e la posta in gioco elevata», secondo la PNS, le decisioni di policy non possono basarsi solo su fatti tecnici e scientifici. Serve, invece, il contributo di una «comunità estesa di pari» fatta da scienziati e scienziate portatrici di prospettive minoritarie, persone esperte di altri settori rilevanti, cittadini e cittadine che possono contribuire con conoscenze locali non riconosciute dalla scienza “normale”: serve, cioè, una comunità fatta da tutte le persone portatrici degli interessi in gioco.

GLI OSTACOLI ALLA COSTRUZIONE DI COMUNITÀ DI PARI (E COME RIMUOVERLI)

Nonostante moltissime delle sfide globali di oggi si configurino come propriamente post-normali, l’idea di costruire una comunità estesa di pari si scontra sia sul piano metodologico che su quello simbolico, con uno dei fondamenti ideologici della scienza moderna: l’idea che la produzione di fatti scientifici sia frutto del pensiero collettivo di una comunità omogenea di soli esperti. Per far spazio ai nuovi ruoli della scienza nei contesti pubblici, è fondamentale, pertanto, decostruire queste narrazioni.

Il pensiero femminista, che a lungo si è interrogato sull’esclusione delle donne dalla scienza, può offrire strumenti critici per osservare e comprendere gli ostacoli al riconoscimento delle comunità estese nei contesti PNS, contribuendo a ripensare il ruolo di persone esperte e non esperte nella produzione di conoscenza. Le studiose femministe sono state tra le prime a mettere in discussione la presunta oggettività della conoscenza scientifica e l’illusoria separazione tra fatti e valori, insite in tale visione della scienza. Come ricordano Eleonora Severini, Elena Gagliasso e Cristina Mangia nel volume che abbiamo curato[1], con l’epistemologia dei punti vista, queste pensatrici propongono un’idea di scienza come traguardo sociale da perseguire collettivamente per arrivare a costruire una “oggettività forte”.

L’attitudine al dialogo inter e transdisciplinare, necessaria per creare comunità di pari, non è incentivata neanche nei percorsi formativi di ricerca. Nella cultura scientifica contemporanea si tramanda spesso un’idea gerarchica tra scienza e altri saperi, che stabilisce la rilevanza dei problemi, gli attori e le conoscenze che possono (o non possono) contribuire alla loro definizione e soluzione. In questo rapporto asimmetrico tra i saperi, ai poli opposti si trovano spesso scienza e arte, considerate sfere culturali separate: rappresentazione oggettiva della realtà, strumento privilegiato per conoscere e agire nel mondo, la prima; espressione della soggettività e delle emozioni, puro veicolo del bello, la seconda. Nel progetto di ricerca presentato da Rita Giuffredi nello stesso volume, è proposto un percorso transdisciplinare che mira a far emergere queste narrazioni. A partire da un caso di studio complesso, la fertilità del suolo, un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori italiani è stato coinvolto in un’azione di scavo collettivo, proposta come metodologia di indagine estetica che investiga le identità dei partecipanti, le connessioni tra i diversi sistemi di conoscenza, i confini (spesso veri e propri muri) che definiscono e legittimano le discipline diverse forme di conoscenza. Il percorso ha permesso di mettere a confronto, immaginare e costruire nuove visioni e relazioni tra scienza, società, ecosistemi e attori umani e non umani, e può costituire una traccia da seguire in questo contesto.

NUOVI RUOLI ANCHE PER LA CITTADINANZA NEGLI SCENARI PNS

La comunità di pari non implica solo nuovi ruoli per chi si occupa di ricerca scientifica, ma anche per la cittadinanza che oggi - in una società dove il sapere non si genera solo nelle accademie e nelle istituzioni di ricerca - diventa parte attiva nella produzione di conoscenza, dilatando la stessa nozione di comunità estesa di pari. È quanto è accaduto durante la pandemia da Covid, dove i comportamenti individuali e collettivi si sono rivelati cruciali per affrontare l’emergenza. Le persone, spiega Mariachiara Tallacchini nello stesso volume, hanno ricevuto una doppia delega, cognitiva e normativa: da un lato, il compito di comprendere e contestualizzare le informazioni scientifiche alla base delle proprie scelte; dall’altro, la responsabilità di aderire con fiducia alle direttive istituzionali che si sono succedute in quei momenti drammatici.

Le potenzialità di questa configurazione partecipativa per uno sviluppo democratico e responsabile del rapporto istituzioni-esperti-società sono enormi, ma ancora largamente sottovalutate. È necessario il riconoscimento delle “capacità epistemiche” diffuse nella cittadinanza e l’attivazione di nuove pratiche di apprendimento, individuale e collettivo. Solo in questo modo sarà possibile fronteggiare con adeguata preparazione (preparedness) le sempre più frequenti situazioni di incertezza in cui ci troviamo ad operare.

COSTRUIRE COMUNITÀ DI PRATICHE

Nello stesso volume cui ci riferiamo in questo post, il tema della comunità estese di pari è esplorato anche nel suo farsi pratica di ricerca collaborativa, inter, multi e transdisciplinare. Anna Scolobig, ad esempio, presenta alcune riflessioni su un processo partecipato finalizzato all’elaborazione di un piano di mitigazione del rischio da frana per la città di Nocera Inferiore in Campania. Attraverso il confronto tra le diversità disciplinari del personale di ricerca coinvolto, - dalla geotecnica alla sociologia – e il coinvolgimento di soggettività locali (residenti, imprese, amministrazioni) - sono state identificate priorità comuni che hanno portato alla definizione di un piano di mitigazione condiviso, poi implementato con interventi di ingegneria naturalistica, che dura tuttora.

NOTE

[1] L’Astorina, A. & Mangia, C. (eds). (2022). Scienza, politica e società: l’approccio post-normale in teoria e nelle pratiche. SCIENZIATI IN AFFANNO? (Vol. 1): pp.296. Cnr Edizioni. https://doi.org/10.26324/SIA1.PNS

Stile di pensiero - Una forma di condizionamento sociale

“Il conoscere è l’attività dell’uomo sottoposta al massimo condizionamento sociale e la conoscenza è la struttura sociale per eccellenza” (Fleck 1983, p. 101)

Uno dei trend più longevi che continua fino ai nostri giorni è quello dell’aumento della temperatura globale[1]. Solo recentemente però questo tema ha iniziato ad essere centrale nelle nostre vite, nelle agende politiche e dei media. I dati che testimoniano l’aumento della temperatura globale sono sempre stati a nostra disposizione, ma solo ora destano preoccupazione. Pochi anni fa gli stessi dati non suscitavano il medesimo effetto.

Certo, i motivi che possono spiegare questa “nuova rilevanza” del tema possono essere molteplici. Le pratiche attraverso cui attribuiamo significato attingono da diverse fonti, ad esempio dalle rappresentazioni dei media, dunque da criteri di notiziabilità e da processi di framing; ma anche dai significati di senso comune e dalle informazioni che ci scambiamo tra familiari, amici e conoscenti. In altre parole, il valore dei dati e la possibilità di fare affermazioni di verità dipendono dal contesto sociale.

Questo aspetto era stato colto già un secolo fa dal microbiologo e medico Ludwik Fleck. Nel 1935 esce a Basilea Il microbiologo tedesco studia l’evoluzione storica del concetto di sifilide e si interroga su come un evento possa diventare un fatto scientifico. Traccia il percorso storico di questo concetto prima confuso con la varicella, poi come malattia che punisce la libidine e accostato all’idea popolare del sangue sifilitico. Mette in luce il fatto che le prime teorie e risposte prodotte per spiegare tale evento erano di stampo astrologico-religioso. Ora questo tipo di risposte non hanno più alcuna rilevanza, ma per quell’epoca erano normali. Quelle teorie, sostiene Fleck, funzionavano perché erano in linea con lo stile di pensiero di quell’epoca. Per Fleck lo stile di pensiero è un:

“modo orientato di percepire, con la relativa elaborazione concettuale e fattuale dell’oggetto di tale percepire (...). Lo stile di pensiero è caratterizzato da una serie di contrassegni comuni ai problemi che interessano un collettivo di pensiero, ai giudizi che esso considera evidenti, ai metodi che esso applica come strumenti conoscitivi” (Fleck 1983, p. 175)

La nostra percezione della realtà, il nostro modo di guardare un evento o un fatto sono filtrati e orientati dallo stile di pensiero dominante e le nostre teorie sulla realtà sono spesso coerenti con quello stile. Lo stile di pensiero media il rapporto tra soggetto e oggetto che produce la conoscenza. Non si tratta di un rapporto diretto perché i fatti e le osservazioni sono sempre “carichi di teoria”.

Le affermazioni di verità prodotte dagli scienziati non sono semplicemente osservazioni basate sui fatti, ma originano da un particolare sguardo sulla realtà che caratterizza la produzione, l’analisi, l’interpretazione e la manipolazione dei dati, sguardo che – come abbiamo detto – può essere fortemente influenzato dallo stile di pensiero dominante

Lo stile di pensiero funge, quindi, da “sfondo” per ogni epoca e prescrive le condizioni di possibilità di una convenzione scientifica, le quali, sostiene Fleck, dipendono da un “vincolo stilistico”:

“Esiste infatti un vincolo stilistico tra tutti i concetti di un’epoca (o almeno fra molti di questi concetti) e un vincolo che si fonda sulla loro influenza reciproca. Per questa ragione si può parlare di uno stile di pensiero, stile che determina lo stile di ogni concetto” (Cit., p. 59)

Lo stile di pensiero non attiene solo alla comunità scientifica – a differenza del paradigma di Kuhn – ma è qualcosa di più generale, ha bisogno di una comunità che vi si riconosca e che di conseguenza, lo supporti e lo difenda.

Questo è ciò che Fleck chiama “collettivo di pensiero” ovvero “il supporto comunitario dello stile di pensiero” (Cit., p. 181). Quest’ultimo è una realtà emergente che trascende l’individuo ed “esercita una costrizione incondizionata sul suo pensiero” (Cit., p. 100). Questo “supporto comunitario” rappresenta un insieme di persone, organizzato in cerchie sociali, che condivide uno stile di pensiero. Ogni individuo, infatti, appartiene a più cerchie sociali – famiglia, colleghi, studenti, ma anche cerchie più vaste come lo stato. Però, secondo Fleck, rispetto ad un contenuto di conoscenza possiamo distinguere due cerchie: una chiamata cerchia esoterica che corrisponde al gruppo di esperti nello stesso ambito scientifico, e una cerchia essoterica che corrisponde alla più vasta cerchia sociale che sta attorno:

“Un collettivo di pensiero consiste in molte di queste cerchie che si incrociano, un individuo appartiene a molte cerchie essoteriche e invece a poche - e in qualche caso neanche a una - cerchie esoteriche. Esiste una gerarchia dei gradi di iniziazione ed esistono molti legami tra i vari gradi e le diverse cerchie. La cerchia essoterica non ha alcun rapporto immediato con il prodotto del pensiero di cui sopra, ma vi si ricollega solo in forza della mediazione di quella esoterica” (pp. 184-185)

Tra la cerchia essoterica, quella esoterica e lo stile di pensiero c’è una relazione di interdipendenza: il rapporto tra la cerchia essoterica e lo stile di pensiero è mediato dalla cerchia esoterica e si fonda sulla fiducia; ma allo stesso tempo la cerchia esoterica dipende dall’opinione del pubblico (cerchia essoterica). Proporre una spiegazione della sifilide basata su una punizione divina o astrologica dipendeva anche dal fatto che quel tipo di spiegazione, essendo in linea con l’opinione pubblica, risultava comprensibile. In altre parole, nella cerchia essoterica si forma una weltanschauung che retroagisce sull’esperto e produce l’origine sociale dello stile di pensiero e dei fatti scientifici.

Ciò che determina la conoscenza scientifica o il valore dei dati, come nel caso dell’aumento delle temperature globali, è un sistema sociale determinato dall’unione di uno stile di pensiero con il collettivo di pensiero. Il passaggio da un qualunque concetto ad uno nuovo o l’attribuzione di “nuova rilevanza” ad un evento, non sono mai solo logico bensì anche storico-sociali. Nel momento in cui questo sistema si solidifica, ogni prova contraria tende ad essere respinta, si ignora l’anomalia per concentrarsi solo su prove a favore, valutando il fatto contraddittorio come un errore.

Quindi, il rapporto di cambiamento proposto da Fleck è prettamente sociologico: la condivisione di più cerchie sociali da parte degli individui genera una maggiore permeabilità tra le varie cerchie e questa, a sua volta, permette la stabilizzazione di uno stile.

In questo senso i fatti scientifici diventano una “relazione tra concetti che è conforme allo stile di pensiero” (Cit., p. 154) e non delle semplici entità autonome. Lo stile di pensiero è, perciò, l’elemento che organizza la produzione della conoscenza ritenuta valida e fornisce i parametri di ciò che è fedele alla natura: “nelle scienze della natura, proprio come nell’arte e nella vita, essere fedeli alla natura vuol dire essere fedeli alla cultura” (Cit., p. 92).

In questo senso ogni rivendicazione di oggettivismo da parte della filosofia della scienza perde di significato perché, secondo Fleck, l’oggettività è data solo in riferimento ad uno stile di pensiero. Le convenzioni scientifiche risentono sempre di un condizionamento storico-culturale, il pensiero è condizionato da variabili storiche, dallo stile di pensiero dominante, ma soprattutto dalla dimensione sociale: “almeno i tre quarti, se non tutto il contenuto della scienza è condizionato – e può essere spiegato – dalla storia del pensiero, dalla psicologia e dalla sociologia del pensiero” (Cit., p. 76).

Per concludere, il concetto proposto da Fleck mette in luce il carattere collettivo e sociale della conoscenza: produciamo teorie e vediamo la realtà oggettiva sulla base dello stile di pensiero in cui siamo immersi, definendo quali sono i problemi sui quali è necessario concentrarsi e ciò che non va preso in considerazione: “lo stile di pensiero diviene così un vincolo per gli individui, stabilisce ciò che non può essere pensato in modo diverso” (Cit., p. 176). Ignorare la dimensione sociale e collettiva della conoscenza scientifica, scrive Fleck: “è paragonabile al tentativo di esaminare una partita di calcio analizzando solo i calci al pallone dei singoli giocatori” (Fleck in Bucchi, 2010, p. 54).

NOTE

[1] Cfr. https://earthobservatory.nasa.gov/images/80167/long-term-global-warming-trend-continues

[2] Fu pubblicato in Svizzera perché Fleck era ebreo e gli editori tedeschi si rifiutarono di pubblicarlo. Paradossalmente basterebbe questo per mostrare come possibilità di fare affermazioni di verità dipende dal contesto sociale

BIBLIOGRAFIA

Bucchi M., Scienza e Società. Introduzione alla sociologia della scienza, 2010, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Fleck L., Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, 1983, Il Mulino, Bologna. Edizione originale 1935.

Le sfide della scienza post-normale - Dalla teoria alle pratiche di ricerca

Cosa significa fare e condividere ricerca scientifica, quando ci si trova di fronte a situazioni in cui i problemi sono complessi, richiedono decisioni che riguardano la vita di molte persone ma per le quali il livello di incertezza scientifico è molto alto? È la domanda che si fa spesso chi opera in contesti di crisi ambientale o sanitaria e in condizioni che incarnano le caratteristiche della scienza post-normale (PNS): fatti incerti, valori in conflitto, alta posta in gioco e la necessità di decisioni urgenti.

RICERCA E COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA IN CONTESTI POST-NORMALI

Alcune risposte a questa domanda si trovano in un volume collettivo (L’Astorina, A. & Mangia, C. (eds). (2022). Scienza, politica e società: l’approccio post-normale in teoria e nelle pratiche. SCIENZIATI IN AFFANNO? (Vol. 1): pp.296. Cnr Edizioni. https://doi.org/10.26324/SIA1.PNS) che raccoglie alcune esperienze di ricerca collaborativa nel contesto italiano ma in ambiti scientifici, sociali e culturali diversi, in cui la PNS si incrocia con altri approcci epistemologici ed esistenziali, dentro e fuori l’accademia, che si rifanno in maniera più o meno diretta ai suoi principi. Le esperienze esplorano il lessico della PNS nel suo farsi azione: la scomodità dei nuovi ruoli di chi fa ricerca in questi contesti, la costruzione di comunità estese di pari, l’intreccio inscindibile tra fatti e valori, il difficile equilibrio tra i tempi della partecipazione e l’urgenza delle decisioni; le sfide educative e politiche in una democrazia in cambiamento.

In questo blog vogliamo condividere alcune riflessioni maturate nella costruzione di questo volume, raccontare le sfide e le opportunità per chi voglia passare dal contesto teorico delineato dalla PNS alle esperienze pratiche, consapevoli che non esiste una ricetta unica per ogni caso. Il passaggio dalla teoria alla pratica richiede ogni volta un’indagine critica del contesto, degli obiettivi, dei vincoli e dalle poste in gioco.

PARTECIPAZIONE E CO-CREAZIONE IN TERRITORI POST-NORMALI IN ITALIA

In Italia, molte emergenze ambientali e sanitarie possono essere definite “post-normali” e coinvolgono territori profondamente segnati da attività industriali ad alto impatto, che ne hanno trasformato la storia e compromesso il futuro. Qui, comunità di cittadini, associazioni, movimenti si ribellano agli insulti subiti dai loro territori e cercano di immaginare un destino diverso, collaborando con ricercatori e amministrazioni locali per costruire nuove alleanze e proporre una diversa narrazione dei fatti. Nascono così esperienze ibride, in cui ciascun attore ridefinisce i propri ruoli in una dialettica che non è mai semplice ma di certo più democratica, come viene descritto in alcuni degli esempi tratti dalla raccolta e che presentiamo di seguito.

EPIDEMIOLOGIA PARTECIPATA A MANFREDONIA

Un esempio emblematico di ricerca partecipata è quello raccontato da Cristina Mangia, Annibale Biggeri e Bruna De Marchi a Manfredonia, in Puglia. La cittadina ha vissuto a lungo le conseguenze della presenza di un grande impianto petrolchimico, con incidenti industriali e una diffusa sfiducia nelle istituzioni. Qui, un progetto di epidemiologia partecipata ha coinvolto attivamente la comunità locale in tutte le fasi dell’indagine: dalle domande di ricerca alla raccolta e analisi dei dati, fino all’interpretazione degli scenari. Questo approccio ha ricostruito la fiducia, ridato voce ai cittadini e migliorato la qualità scientifica della ricerca, arricchendola di conoscenze territoriali.

CITIZEN SCIENCE NELLA TERRA DEI FUOCHI E LUNGO IL TEVERE

Un altro esempio importante è quello di Laura Greco e Maura Peca (Associazione A Sud, Centro Documentazione Conflitti Ambientali (CDCA)), che raccontano esperienze di citizen science nella Terra dei Fuochi, a Colleferro e lungo il Tevere e l’Aniene, dove libere associazioni di cittadini utilizzano strumenti scientifici per ottenere giustizia ambientale e contrastare l’avvelenamento di aria, suolo e acqua. La citizen science è un termine usato per indicare un’attività di collaborazione alla ricerca da parte di cittadini che non abbiano necessariamente una formazione scientifica, ma nelle sue varie declinazioni pratiche il grado di coinvolgimento e il ruolo dato ai “non esperti” può essere diverso tanto quanto i suoi esiti. Decidere insieme la domanda di ricerca, come è il caso presentato dalle due autrici, rafforza la relazione tra cittadini e scienziati, mentre limitarne il ruolo alla sola raccolta dati riduce l’impatto politico delle azioni. Quando le comunità sono coinvolte in tutte le fasi del processo, diventano protagoniste consapevoli della produzione di conoscenza e comunicazione scientifica. Questo approccio valorizza le loro competenze e la loro familiarità con l’incertezza, contribuendo a una lettura più articolata e completa della realtà.

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PARTECIPATA IN SICILIA

Giuseppina Carrà, Gabriella Vindigni, Clara Monaco, Giulia Maesano e Iuri Peri raccontano l’esperienza di programmazione partecipata lungo la costa jonica della Sicilia, nel settore della pesca. Qui è stato avviato un processo che, con l’ausilio di figure esperte in facilitazione, ha integrato strumenti di analisi multicriteri con tecniche di mappatura deliberativa. I piccoli pescatori e altri portatori di interesse hanno partecipato attivamente alla definizione dei problemi, alla valutazione dei modelli scientifici e alla scelta delle soluzioni. Questa metodologia ha favorito l’apprendimento collettivo e la legittimazione delle decisioni, permettendo lo sviluppo di strategie condivise per la diversificazione delle attività economiche della zona.

GESTIONE PARTECIPATA DEI RISCHI E DEI DISASTRI

Bruna De Marchi e Scira Menoni approfondiscono due casi di studio sulla gestione partecipata dei rischi e dei disastri. Sottolineano l’importanza di integrare conoscenze scientifiche e saperi pratici, e di comunicare non solo il rischio, ma anche le modalità di gestione e risposta, coinvolgendo tutti gli attori sociali, dalle istituzioni ai cittadini. Entrambe le esperienze mostrano che la conoscenza non si trasmette semplicemente, ma si costruisce in modo partecipato attraverso un processo sociale. Le autrici incoraggiano il dialogo tra discipline diverse e l’integrazione di competenze professionali e non, mantenendo sempre il rigore analitico.

LA PNS: UNA NUOVA POSTURA DELLA RICERCA

Dalle esperienze descritte emerge un messaggio chiaro: la PNS richiede una ridefinizione dei ruoli e delle pratiche di ricerca. Il ricercatore non è più l’esperto che detiene la verità, ma un facilitatore di processi partecipativi, un mediatore tra conoscenze diverse. La comunità locale non è più un semplice “oggetto” di studio, ma un soggetto attivo nel co-produrre conoscenza e soluzioni. La partecipazione non è solo un valore etico o democratico, ma una strategia per migliorare la qualità e la rilevanza della ricerca scientifica.

CONCLUSIONI

Le pratiche di ricerca e comunicazione che si ispirano alla PNS mostrano come sia possibile costruire alleanze inedite tra scienza, politica e società, anche nei contesti più difficili. Da Manfredonia alla Sicilia, dai fiumi Tevere e Aniene, dai musei alle università si sono sperimentate modalità nuove di produrre conoscenza, prendendo decisioni collettive, inclusive e informate. Non esistono soluzioni semplici né modelli predefiniti, ma percorsi che richiedono capacità di ascolto, apertura al dialogo, e il coraggio di mettere in discussione i propri ruoli e certezze. La PNS non promette risposte facili, ma offre alcuni strumenti per affrontare la complessità del nostro tempo.

Ripensare le Scienze - Perché "Controversie"?

L'intento alla base di Controversie è di ripensare le Scienze e le Tecnologie. Infatti, questa rivista è nata appunto per riesaminare – o rinegoziare – l’idea che considera le scienze come portatrici di verità assolute e oggettive, nonché distanti dalle influenze umane, come se abitassero dunque in una sorta di moderno pantheon laico. Questa visione, di stampo positivista e scientista, vuole esaltare l’impresa scientifica ma spesso non comprende che la banalizza e, in aggiunta, la mette su una sorta di piedistallo epistemologico; così facendo, le scienze vengono isolate da altre – fondamentali – attività umane con le quali devono necessariamente dialogare come, per esempio, arte, filosofia, linguistica, sociologia o storia. Tale isolamento può quindi portare a gravi errori di valutazione, su più livelli.

Inoltre, il termine scienza (al singolare) allontana da una presa di posizione consapevole della disciplina stessa. Infatti, scienza, se espressa al singolare, rappresenta un termine ombrello che raccoglie al suo interno elementi molto diversi [1], i quali trattano oggetti di studio differenti come, per esempio, l'astronomia e la zoologia, oppure l'ingegneria e la microbiologia. Se mettiamo tutte queste discipline "sotto lo stesso tetto", quindi, ne annulliamo le differenze e relative specificità.

Scopo di Controversie è dunque di ripensare concezioni limitanti e banalizzanti delle scienze e delle tecnologie, far riflettere sul fatto che esse possono dialogare in modo proficuo con altre importanti imprese umane e, di conseguenza, far capire che tutte queste discipline sono immerse in una bellissima rete e non, invece, in categorie separate le une dalle altre. Mostrare le controversie, gli errori, i non sequitur nello sviluppo delle scienze può aiutare in questo intento. Così facendo, si possono anche percepire le peculiarità e le bellezze insite nell'impresa scientifica stessa.

In conclusione, quando parliamo di scienze è necessario considerare più elementi possibili – una pluralità di voci – perché tutte queste componenti possono (e devono) lavorare insieme, in quanto nessuna di esse vive isolata e in un mondo a parte.

Ciò che si ottiene è una visione delle scienze (e delle tecnologie) più aperta, ampia e completa.

NOTE

[1] Possiamo fare un ragionamento simile anche con i termini animale o femminismo.

Scienza Post Normale – Due casi concreti di applicazione delle prescrizioni

Un paio di settimane fa abbiamo parlato – in linea molto generale – del concetto di Scienza Post Normale, che abbiamo definito un “approccio normativo per la complessità e l’incertezza”. Un approccio che può guidare il lavoro di scienze e scienziati quando vengono chiamati in soccorso dalle istituzioni in condizioni, appunto, di incertezza, di rischio elevato, di conflitti valoriali e di urgenza.

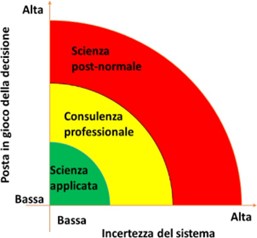

Funtowicz e Ravetz sostengono che questo approccio – normativo, ricordiamolo - è utile quando la scienza normale, quella della soluzione di rompicapo all’interno di un paradigma stabile e consolidato[1] non può essere applicata perché le condizioni sfuggono alle classificazioni standard; e quando nemmeno le esperienze anche tacite, maturate dagli esperti nel corso della loro pratica, l’area della Professional Consultancy, non trovano un terreno solido su cui poggiare, a causa – soprattutto - delle condizioni di incertezza e della complessità ed intreccio delle poste in gioco.

Diagramma della scienza post-normale. Fonte: Scienza, politica e società, 2022

Può essere interessante, per comprendere la portata e l’applicabilità di questo approccio, di vedere due casi pratici, uno in cui le raccomandazioni sono state applicate in modo consapevole e uno in cui – rileggendone la storia a posteriori – si riscontrano le tracce di un utilizzo inconsapevole delle norme PNS.

L’INCONTRO PERSONALE DI ANDREA SALTELLI CON LA SCIENZA POST NORMALE

Nella sua vita “pre-post-normal-science”, Andrea Saltelli lavorava per la Commissione Europea, sullo sviluppo e sul controllo della qualità di modelli quantitativi da utilizzare nello studio e nella valutazione delle politiche comunitarie, in particolare, sull’educazione. Stimolato dal dibattito sull’approccio fondato da Funtowicz e Ravetz – comprese che il suo lavoro di controllo dei modelli “presupponeva” i modelli stessi, come se questi fossero scontati, naturali e la loro genesi non fosse affatto problematica.

C’erano domande sulla genesi dei modelli, racconta Saltelli, che fino allora non si era posto erano di questo tenore: “Perché è stato sviluppato questo modello? Chi l’ha richiesto? Con quali obiettivi e aspettative?”; e, ancora: “Quali voci sono state ascoltate nella costruzione del modello? Qual è la nozione di progresso che lo anima?”.

Tutte domande che lo spingevano a situare il focus del suo lavoro in un contesto socio-politico e in una visione del mondo, a cercare di comprenderne le distorsioni, le influenze e – soprattutto a valutarne gli effetti positivi e negativi sui programmi educativi e sui rapporti di forza tra stati o fra regioni.

In poche parole, l’approccio della PNS ha suggerito a Saltelli che i modelli quantitativi sviluppati per simulare lo sviluppo delle politiche, controllarne e monitorarne l’applicazione, a volte già contenevano quelle stesse politiche e il loro sviluppo era una forma di legittimazione delle politiche stesse. In poche parole, l’obiettivo silente dei modelli poteva in certi casi risultare nella riduzione delle politiche nelle loro dimensioni quantitative e – in questo modo – farne risaltare l’immagine oggettiva e neutrale: “lo dicono i numeri”[2].

Numeri che, volutamente, per evitare la proliferazione di scenari alternativi - con i relativi impatti socio-politici – e garantire la linearità, tralasciano i fattori di incertezza e le potenziali condizioni di deviazione. Di tanti possibili scenari, ne “scelgono” uno, quello che legittima e conferma le scelte iniziali e le assunzioni di valore della politica che descrivono.

Applicare alcune delle raccomandazioni della PNS quali, ad esempio, la ricerca del pedigree dei dati e delle assunzioni preliminari di valore, contaminando la modellistica “ufficiale” non trovò un terreno fertile ma, al contrario, incomprensione e ostilità. Questo genere di contaminazione, racconta Saltelli, significava mettere in discussione il candido positivismo e la convinzione nella neutralità della scienza verso cui inclinano la maggior parte delle istituzioni comunitarie.

Le linee di ricerca che si sono aperte dopo questa presa di coscienza, tuttavia, si sono rivelate costruttive e produttive: è iniziato per questo ricercatore un periodo di “cooperazione con statistici che guardavano con interesse alla crisi della riproducibilità in termini di problemi epistemologici e normativi, che provavano diversi approcci all’interpretazione dei legami tra scienze, tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione, che correlavano questi approcci alla cosiddetta post-verità e alle istanze dell’integrità delle scienze”

Oggi non sembra possibile, per questi ricercatori, sviluppare e adottare modelli statistici che non prendano in considerazione le incertezze, l’origine dei dati, le diversità valoriali e la molteplicità delle voci coinvolte.

IL CASO DELLA PANDEMIA DI H1N1 NEL 2009

Nel caso della pandemia influenzale del 2009-2010, causata dal virus H1N1[3], possiamo rintracciare alcuni elementi caratteristici delle prescrizioni della Scienza Post Normale, probabilmente messe in atto in modo non consapevole.

Vediamo qualche elemento chiave che delinea questa storia[4] come esempio di applicazione della PNS. Come prima cosa va ricordato che 1) solo la WHO (World Health Organisation) può dichiarare che la diffusione di una malattia è una pandemia e 2) che la dichiarazione dovrebbe seguire un percorso quasi meccanico, in cui i fatti sono stabili e chiari, il processo e le nozioni che lo delineano sono ben definiti e le risposte sono nette, quasi da manuale.

Nel caso della diffusione del H1N1, invece, i fatti scientifici emersi – come la ampiezza della diffusione della malattia, la sua velocità di riproduzione e il suo grado di gravità - furono tutt’altro che chiari e stabili, e la nozione stessa di pandemia venne messa in discussione nel corso del processo di studio del fenomeno.

Quello che accadde nel primo periodo epidemico fu che la diffusione - apparentemente ampia e veloce - e la gravità della malattia furono difficilmente misurabile a causa dell’incertezza dei dati sul numero di persone infette nelle diverse nazioni o regioni colpite e sul numero di morti, e della evidente divergenza di percezione che si verificò tra area ed area.

In questa situazione di incertezza, il processo che portò – nel giugno 2009 - alla dichiarazione di pandemia da parte della WHO, porse il fianco a una serie di critiche, sia da parte di numerosi scienziati che non riscontrarono nel fenomeno i caratteri epidemiologici necessari per chiamarlo pandemia; che da parte del Consiglio d’Europa, il quale ritenne non giustificabile l’effetto di paura collettiva generato per una malattia che – dopo alcune settimane – si rivelò molto più lieve di quanto prospettato ; sia, infine, da parte di molti altri osservatori, per l’approccio ondivago della WHO[5]

Nel corso del processo, infatti, la WHO dovette rivedere più volte – sotto la pressione delle critiche di numerose nazioni e istituzioni, e di fronte al grado di incertezza sull’andamanto quantitativo e qualitativo della diffusione – sia la nozione di pandemia, che progressivamente incluse i fattori di novità, mutazione, diffusione, attività della malattia, e quello di imprevedibilità. Il fattore gravità fu anch’esso oggetto di discussione: prima fu escluso, a favore della dimensione della diffusione[6], poi fu reintrodotto tra i parametri di valutazione.

Ora, questa vicenda sembra avere tutte le caratteristiche di una situazione di scienza post normale: l’incertezza sui dati e sul fenomeno, la rilevanza della posta in gioco, quella della salute di grandi parti della popolazione mondiale, i conflitti tra attori e istanze valoriali, e l’urgenza di prendere decisioni.

Se, in un primo momento, la WHO si appellò al principio di precauzionalità, dando priorità al fattore urgenza, in un secondo momento diede ascolto alla pluralità di voci che si manifestarono a favore e contro la controversa dichiarazione di pandemia e, progressivamente, de-costruì e ricostruì la nozione di pandemia, includendo – tra gli altri - i fattori critici della imprevedibilità e le istanze delle istituzioni delle aree colpite.

Si tratta, quindi e con evidenza, di una costruzione sociale di un concetto che – secondo il mito della scienza intonsa (ne parla Elisa Lello qui) – dovrebbe avere confini scientifici chiari e ben definiti ma che, in realtà, è facile che non li abbia affatto e debba essere oggetto di negoziazione e di decisioni pluraliste.

QUALCOSA DI NUOVO SOTTO IL CIELO DELLA SCIENZA?

Forse no, forse l’analisi delle problematiche scientifiche proposta da Funtowicz e Ravetz non è nulla di nuovo, né di eccezionale; i critici della PNS sostengono – infatti - che la PNS non ha scoperto nulla, ma ricalca temi noti da sempre alla sociologia della scienza.

Però, posto che sia così, senza la traduzione intelligente di questi temi proposta dalla Scienza Post Normale, il messaggio – quello della necessità di organizzarsi con una nuova e più variegata cassetta degli attrezzi per affrontare i grandi temi scientifici - non sarebbe arrivato né agli scienziati naturali, che non hanno una formazione sociologica o filosofica, né alla sfera politica.

NOTE

[1] Cfr.: Kuhn H., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 2009

[2] “I formed the opinion that there is a political economy of quantification whereby epistemic authority is purchased via recourse to models whose role is to objectify—and possibly sterilize—political issues making them appear determined and solvable through impersonal objectivity” Saltelli, A. What is Post-normal Science? A Personal Encounter. Found Sci 29, 945–954 (2024). https://doi.org/10.1007/s10699-023-09932-x

[3] Fu chiamata, erroneamente, influenza o febbre suina poiché «il virus sembra essere un nuovo ceppo di H1N1, che risulta da un precedente riassortimento triplo tra virus influenzali di maiale, uccello e umano, successivamente ulteriormente combinato con l'influenza euro-asiatica dei maiali,[4] da cui deriva il nome "influenza suina"» (Wikipedia, Pandemia influenzale del 2009-2010)

[4] La vicenda della dichiarazione della pandemia da H1N1 è analizzata dettagliatamente da Sudeepa Abeysinghe, in Global Health Governance and Pandemics: Uncertainty and Institutional Decision-Making,

[5] Oltre a questi fatti, fu ampiamente criticato il rilievo che – sembra di leggere una storia più recente – la WHO diede alla prevenzione vaccinale, ignorando altre misure di contenimento come – ad esempio - lavarsi frequentemente le mani, controllare le frontiere, utilizzare degli antivirali, che fu interpretata come un tentativo di favorire le grandi case farmaceutiche.

[6] Questa scelta fu il risultato di un tentativo di neutralizzare le critiche dello European Centre for Disease Control (ECDC) che non conveniva sulla gravità della malattia.

Scienza Post Normale - Un approccio normativo per l’incertezza e la complessità

Di recente l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti (la Treccani, per intenderci), ha pubblicato l’undicesima appendice di aggiornamento, in cui è compresa la voce “SCIENZA POST-NORMALE”, redatta da A. Saltelli.

Approfittiamo di questa occasione per parlare, ora, in generale del concetto di Scienza Post Normale, o PNS – Post Normal Science, e del perché può esserci utile; poi – in un prossimo articolo – di alcuni esempi di applicazione; infine, cercheremo di concludere il discorso con alcune nostre valutazioni, in un ultimo articolo, tra qualche settimana.

Per una trattazione più precisa e circostanziata rimandiamo volentieri ad A. Saltelli, da cui sono tratti tutti i passaggi in corsivo.

LE SCIENZE IN SOCCORSO DELLE ISTITUZIONI?

Accade spesso che ricercatori e scienziati – fisici, biologi, chimici, ingegneri, sociologi – vengano interpellati dai governi, dagli enti governativi e dalle istituzioni sovranazionali, per analizzare, studiare ed interpretare problemi, situazioni e fenomeni che possono avere impatti rilevanti sulla vita delle comunità.

Gli stessi scienziati e ricercatori – a conclusione delle loro analisi - sono poi chiamati dalle istituzioni a ricercare e a proporre delle soluzioni a questi problemi.

Un esempio è il problema del contenimento delle emissioni di gas serra sul quale la FAO ha coinvolto numerosi scienziati di diversa estrazione per studiare lo stato della situazione e definire delle linee guida[1] di comportamento (ne abbiamo parlato qui), un altro è la gestione della pandemia di Covid-19 tra 2020 e 2021 (ne abbiamo parlato qui per quanto riguarda l’Italia).

Questi due casi esemplificano alcuni dei caratteri frequenti di questo tipo di problemi: la loro complessità, il numero elevato di agenti endogeni ed esogeni che vi incidono, le poste in gioco molto rilevanti, l’urgenza di intervento, e – infine – l’elevata incertezza epistemica.

IL MITO DELL’OGGETTIVITÀ SCIENTIFICA

Ora, perché le istituzioni si rivolgono agli scienziati per analizzare e tentare di risolvere questo tipo di problemi?

Le ragioni potrebbero essere, sinteticamente, queste: la prima è perché, nell’immagine che ne hanno le istituzioni, gli scienziati sanno. Sanno di che si parla, sanno come si fa a studiare i fenomeni, grazie ai loro metodi disciplinari, sanno ponderare i diversi fattori, semplificare, modellizzare e ridurre alla sua essenza il problema. In termini filosofici: hanno in mano strumenti epistemici adeguati.

Una seconda ragione è che gli scienziati – e le scienze - sono considerati neutrali: i corpus disciplinare e il metodo scientifico godono di uno status di neutralità, equidistanza, oggettività e – soprattutto – di indipendenza da condizionamenti morali e politici[2].

Questi due presupposti – nell’immaginario istituzionale e del grande pubblico – sono la base della credibilità delle analisi scientifiche e del teorema per cui le istituzioni prendono le loro decisioni in modo responsabile, consapevole e per il bene della collettività, sulla base di dati e analisi incontrovertibili, oggettivi e di origine specialistica.

Gli scienziati chiamati in soccorso epistemico delle istituzioni, da parte loro e per lo più, credono nell’oggettività dei dati a disposizione, credono nei modelli che fanno, e – soprattutto – credono nella propria patente di neutralità e nell’assenza di distorsioni del proprio lavoro.